熱門資訊> 正文

只有5%AI項目在掙錢,MIT最新報告印證奧特曼警告

2025-08-22 23:30

- C3.ai Inc(AI) 0

- 亞馬遜(AMZN) 0

- 微軟(MSFT) 0

95%的AI項目,回報都掛零?!!

MIT最新報告顯示,原來只有5%的AI項目才能創造百萬美元價值,其余的都仍在虧損。

全球加速進入AI投資狂熱期,亞馬遜站隊Anthropic投資27.5億美元,微軟則押注OpenAI投資130億美元,5000億美元要造AI基礎設施「星際之門」,AI概念股持續飄紅……

但其實這更像是一場豪賭,all所有或一無所有,奧特曼甚至還跳出來火上澆油:

我們現在處於投資者整體對AI過度興奮的階段,而某些人將虧得很慘。

結合最近小扎突然剎車「億元俱樂部」招聘,莫非奧特曼暗戳戳內涵的是……(doge)

95%的AI項目零回報

剛剛MIT聯合英偉達發佈了一份AI商業分析報告,給火熱市場澆了個透心涼。

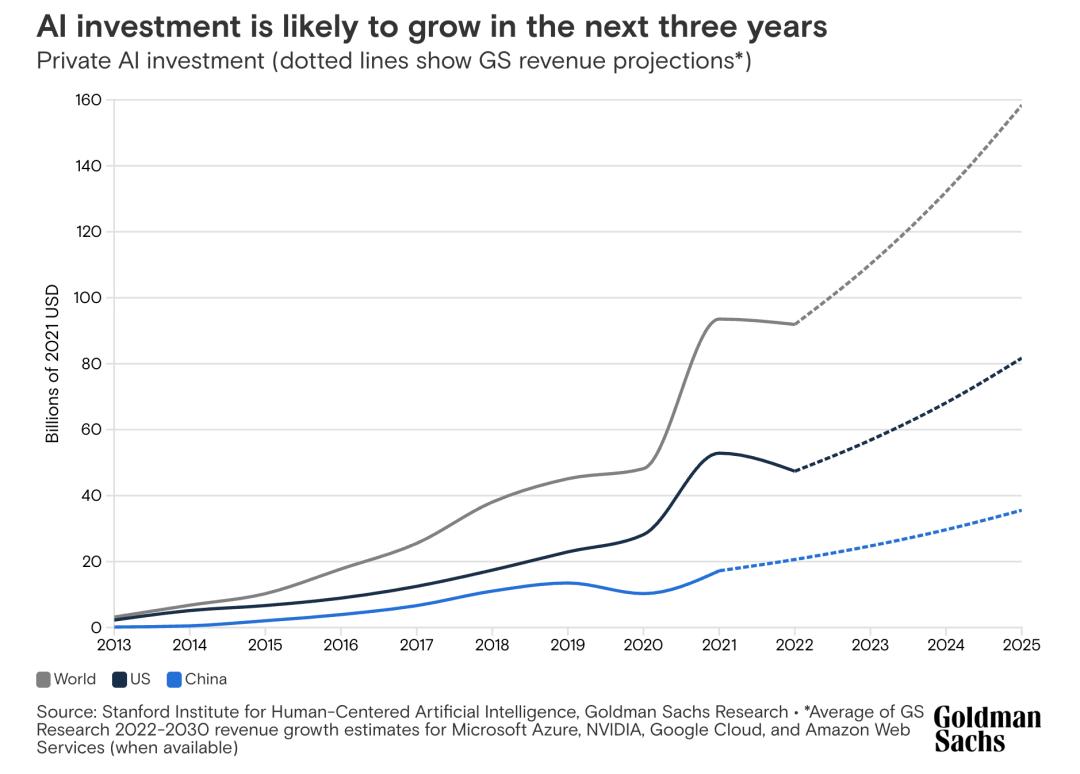

要知道僅今年上半年全球在生成式AI上的投入就高達300–400億美元,超過了2024年全年總和,高盛分析估計,AI總投資還將飆升至2000億美元。

但研究發現其中只有區區5%的項目能夠帶來可觀回報,那剩下的95%呢,要麼還停留在PPT階段,要麼「雷聲大雨點小」,對企業利潤和流程毫無實質性影響。

失敗的原因也不是因為模型質量不行,而是AI工具和實際使用場景之間存在學習差距。

比如常規情況下工具還能用,一碰到特殊情況就失效了;有些公司也有自己特定的審批節點或者數據格式,通用工具難以適應;每次使用都要重新提供上下文背景信息,效率還不如人工;多次出現同一錯誤,教了也不聽。

所以絕大多數用户還是更願意用AI處理一些郵件撰寫、數據分析這類簡單任務,像一些複雜任務還是更信賴人類同事。

於是就出現了AI在企業屢屢碰壁的問題:個人工具好用但難以落地企業,企業工具合規但又無人使用。

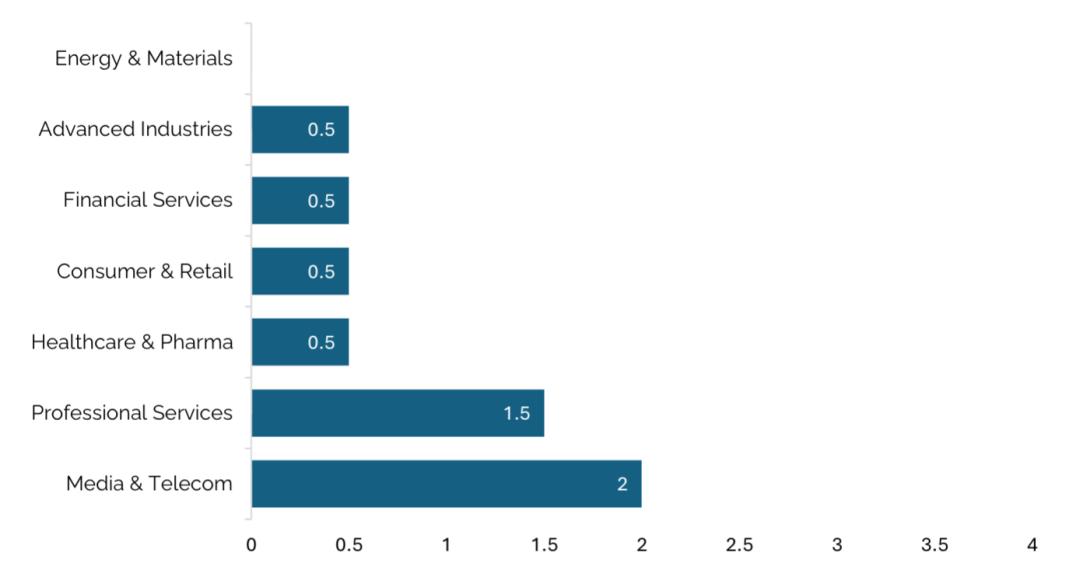

不過科技、媒體兩個行業已經出現了明顯的AI結構性變革。

其余7個主要行業(能源與材料、高端製造業、金融服務、消費與零售、醫療與製藥、專業服務)均停留在試點階段觀望,高關注卻是低轉化。

另外,MIT調研發現企業完全自研工具成功率只有33%,採購外部工具的AI項目部署成功率可達66%,也就是説那些試圖自己從頭構建AI工具的公司往往收效甚微。

在GenAI投資上,也顯著偏向於成果更可見的前端職能,例如營銷郵件AI生成工具、智能評分等,而一些難以用直觀數據體現的后端AI卻資金受阻,如採購、財務、法律等,卻往往被投資者忽視,而這些纔是高ROI項目。

大公司還將持續加碼AI

不過好消息是,這份報告同樣認為,AI技術尤其是生成式AI已經進入落地期,具備實際解決問題的能力。

市場上高估與低估並存,但可以肯定的是,AI就是未來技術所向。

而且這次砸錢的是Microsoft、谷歌、Meta和亞馬遜這些家底厚實的硅谷巨頭,每年固有的核心業務就能產生數千億美元利潤,即使因為AI開發而連年虧損,也不會立馬面臨資金危機。

所以即使只有5%的AI項目存活,隨着AI技術的持續發展,最終迎來的也只會是更健康的產業升級,一些仍然保持在95%區間內的中小項目出局,而剩下的5%頭部將持續加碼、依舊存活。

奧特曼也在採訪中表示:

雖然一些投資者會損失一部分資金,但總的來説,我相信人工智能將會為社會創造巨大的價值。

參考鏈接:

[1]https://fortune.com/2025/08/18/mit-report-95-percent-generative-ai-pilots-at-companies-failing-cfo/

[2]https://arstechnica.com/information-technology/2025/08/sam-altman-calls-ai-a-bubble-while-seeking-500b-valuation-for-openai/

[3]https://mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.pdf

本文來自微信公眾號「量子位」,作者:關注前沿科技,36氪經授權發佈。

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?