熱門資訊> 正文

打不過就買下!蘋果或1500億收購兩家AI獨角獸,什麼來頭?

2025-07-16 13:40

- 蘋果(AAPL) 0

- C3.ai Inc(AI) 0

- 慧儷輕體(WW) 0

一年前的 WWDC 上,蘋果高調發布 Apple Intelligence(蘋果智能),力圖用「本地部署」「個性化助理」「隱私保護」博得關注。事實也的確如此,一線用户和開發者的反應起初熱烈。

但接下來半年,包括全新 Siri 在內的多項 AI 核心功能不斷跳票,給所有人潑了一盆冷水。甚至在上個月舉辦的新一屆 WWDC 上,去年承諾的 Apple Intelligence 依然沒有完整上線,全新 Siri 也再度延期到了 2026 年。

但事情可能要起變化了。根據彭博社等多家媒體報道,蘋果稍早前就在內部討論收購 AI 獨角獸公司 Perplexity,而最新報道又指出,蘋果還在認真考慮收購另一家歐洲 AI 獨角獸公司 Mistral。

其中,Perplexity 的估值已達 140 億美元,如果蘋果成功收購,這將是蘋果歷史上最大的一次收購。在此之前,蘋果最大的一筆收購就是在 2014 年以 30 億美元將 Beats 收入囊下。與之相比,Mistral 的估值雖然不及 Perplexity,但在去年的融資中也達到了 60 億歐元的估值。

圖/ Perplexity、Mistral

Perplexity和Mistral估值加起來約合1500億元人民幣。對於一向在收購上極為剋制的蘋果而言,這種舉動無疑令人側目。畢竟,自 Beats 之后,蘋果十年未有大規模併購,並且歷史上一直傾向於收購小公司而非大公司。而如今,一口氣盯上兩個 AI 龍頭初創公司,多少顯得有些特別。

問題是,蘋果真的準備好藉助收購補齊 AI 短板了嗎?它能否順利整合外部力量,真正彌補自身 AI 戰略的結構性問題?從目前來看,收購 Perplexity 或 Mistral,確實是蘋果 AI 戰略「破局」最好的機會之一。

AI搜索巨頭Perplexity增速驚人

雖然名字都被劃入「AI 獨角獸」的範疇,但 Perplexity 和 Mistral 是兩家本質上非常不同的公司:一個擅長打造用户端產品,已經在搜索領域挑戰 Google;一個則專注底層技術,以開源和模型性能贏得開發者青睞。蘋果如果成功收購它們中的任意一家,都將從不同方向為 Apple Intelligence 帶來深遠變化。

以 Perplexity 為例,由前 OpenAI 和 Meta 工程師創建的 AI 搜索公司成立於 2022 年底—— ChatGPT 出現一周后,旗下主要產品是一個結合生成式問答和網頁檢索的 AI 搜索引擎(或稱生成式搜索引擎),其核心理念是以「真實來源」和「快速回答」為導向,既保留傳統搜索的可靠性,又具備 AI 聊天機器人的高效。

圖/ Perplexity

在過去兩年多的時間內,Perplexity 已吸引了包括 Nvidia、Jeff Bezos、IVP 等在內的頂級投資者,用户規模早在 2024 年初突破千萬,今年 5 月的查詢數量更是突破 7.8 億次,成為是目前增長最快的 AI 應用之一。

不僅是 AI 搜索,Perplexity 在今年初還宣佈主打「AI Agent」的全新一代瀏覽器 Comet,並在上周正式上線,目前暫時開放給 Perplexity Max 訂閲用户以及部分候補用户。

圖/ Perplexity

如果蘋果最終選擇收購 Perplexity,最直接的好處是可以在短期內為 Siri、Spotlight,甚至 Safari 提供類 ChatGPT 的交互搜索體驗。對蘋果來説,這將是一次「前臺體驗」的升級。多年被詬病不智能的 Siri,有望通過接入 Perplexity 技術在回答精度、上下文理解、實時性等方面實現質變。

更重要的是,Perplexity 本身並不自研基礎大模型,而是基於 OpenAI、Anthropic 等多家模型進行調度和微調。這意味着蘋果可以將 Perplexity 的前端能力與自身構建的 Apple Intelligence 模型打通,在隱私保護、語境連續性、系統級整合等方面做出差異化創新。

換句話説,Perplexity 是一款可以被直接「接入蘋果生態」的產品型公司,適合蘋果擅長的「整合式創新」路徑,也能迅速抬高用户對 Siri 的認知門檻。

Mistral小模型可協助蘋果AI落地

相比之下,Mistral 更加底層,更注重工程實現,價值主要體現在基礎模型的性能與開放性上。

Mistral 總部位於巴黎,由 DeepMind 和 Meta 出身的研究員創立。與 Perplexity 強調產品和交互不同,Mistral 的核心競爭力是模型本身。在成立不到一年時間內,Mistral 就推出過多個開源大模型,包括 7B、Mixtral 8x7B(MoE 稀疏模型)等,一度被認為是性能最強、體積最優的開源模型之一。

圖/ Mistral

在 Hugging Face、LM-Eval 等多個測評平臺上,Mistral 的模型經常躋身榜首,尤其受到 AI 開發者和本地部署廠商的歡迎。

蘋果一直堅持「端側運行 + 隱私保護」的路線,而 Mistral 的小模型、高性能、低功耗特性,正是這一策略的理想搭檔。如果蘋果選擇收購 Mistral,不只是獲得了一家模型公司,更是為其 Apple Intelligence 體系找到了一個具備長期訓練能力和開源彈性的「引擎核心」。

這會極大提升蘋果在底層 AI 能力上的自主權,讓 iPhone、iPad、Vision Pro 等設備不必長期依賴外部模型。相比於調用第三方大模型的「借力打法」,Mistral 帶來的優勢更聚焦在長期能力構建和定製化控制層面。

蘋果 AI 為何失效?內部失衡、戰略迟緩

過去兩年,幾乎所有科技巨頭都在用 AI 重新定義自身產品線,而蘋果卻始終顯得慢了一拍,甚至是一整拍。2024 年 WWDC 上,蘋果高調推出 Apple Intelligence 和全新 Siri,意圖重塑 AI 時代的核心交互。但現實是,多項關鍵功能至今仍未上線,全新 Siri 更是直接推迟到了 2026 年。Apple Intelligence 雖然正式亮相,卻被外界普遍評價為「功能零散、體驗平庸」。

當 ChatGPT、Gemini 已深入網頁、操作系統和生產力工具,蘋果顯然已經錯失了屬於自己的 AI 市場窗口。

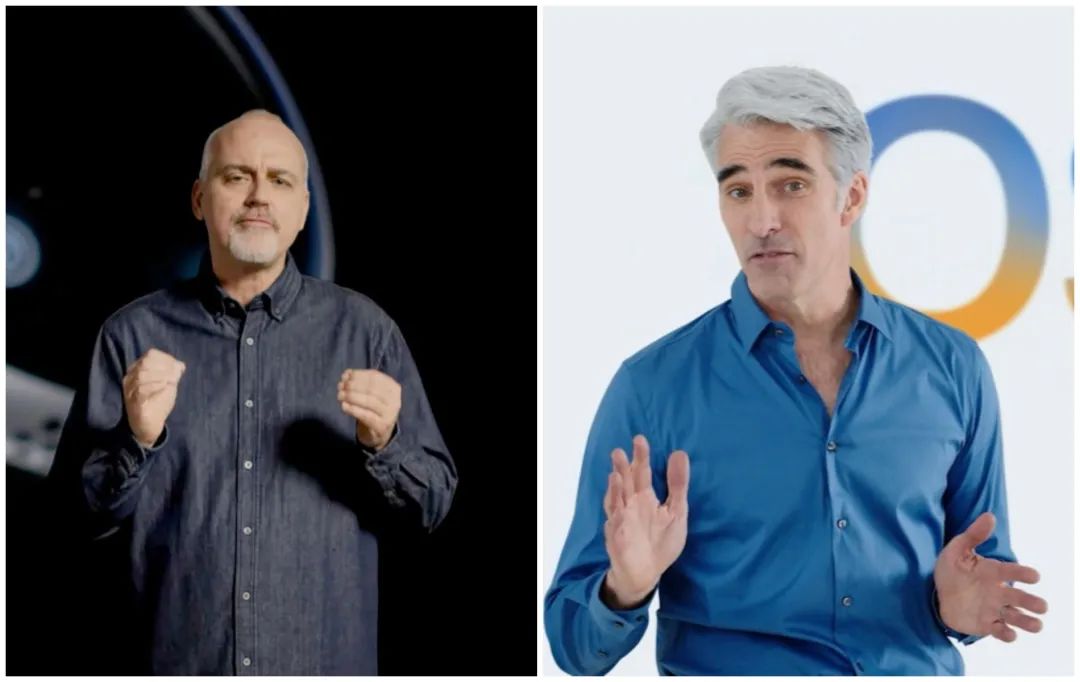

而問題的根源,指向蘋果內部的戰略定位與內部障礙。首當其衝的,就是 AI 在蘋果內部始終沒有形成明確的權力中樞。Siri 屬於軟件工程高級副總裁 Craig Federighi,AI 模型由 John Giannandrea 領導的機器學習團隊主導,而服務整合則落在 Eddy Cue 手中。

John Giannandrea,圖/蘋果

如此分權的管理結構,在過去構建 iOS 生態時還能高效協作,但面對 AI 這樣需要統一工程體系和產品體驗的任務,已經顯得力不從心。負責 Siri 的團隊與負責模型研發的團隊並不屬於同一條匯報線,這意味着一次 AI 能力升級,往往涉及多個高管、多個流程、多個妥協。

再往深看,蘋果對「本地化+隱私優先」的戰略路徑抱有高度執念,雖然符合其品牌哲學,卻也使其在面對 AI 爆發式需求時進退維谷。一方面它不願完全依賴外部大模型,另一方面自身模型尚未成氣候,最終只能交出一個「自研 + ChatGPT」的折中方案,既無法滿足用户對 AI 體驗的期待,也無法與開發者構建足夠吸引力的平臺生態。

蘋果也意識到了問題,今年 4 月就曝出庫克對於 Giannandrea 的開發產品能力「失去信心」,將由 Vision Pro、visionOS 的負責人 Mike Rockwell 接管 Siri。與此同時,Craig Federighi 力主引入第三方開源大模型,以加速推進 Apple Intelligence 的開發。

Mike Rockwell 和 Craig Federighi,圖/蘋果

另一方面,蘋果高層缺乏更新換代,在決策上明顯緩慢且保守。當然,蘋果這兩年也開始推動一批高管提前退休、提拔一批年富力強新高管。但從組織調整、技術突破到平臺能力重建,這些轉變都不可能在短時間內「具現」到現階段的蘋果 AI。而 AI 競賽節奏之快,遠遠超出蘋果以往的產品節奏邏輯。

更關鍵的是在大模型訓練能力、推理優化、任務泛化等關鍵環節,蘋果還遠未建立起自己的閉環能力。即便是其擅長的端側部署領域,也因為模型壓縮和多模態能力不足,限制了產品實際落地。甚至從發表文論,還能看出蘋果 AI 團隊對於生成式 AI 路線的相對不看好。

正因如此,收購外部團隊,成為目前蘋果為數不多的現實選項。Perplexity 可以快速補上搜索、問答、交互等「前臺能力」的空白;Mistral 則可能成為其自研模型能力的「底座加速器」。對於今天的蘋果來説,這是一次能力補位的機會。

説到底,蘋果 AI 的真正問題,並不在模型性能跑不過其他廠商,而在於它早已跟不上這場 AI 競賽的節奏。收購外部團隊,或許是蘋果重新趕上這場競賽的最好的機會。

圖/蘋果

寫在最后

當然,收購 Perplexity 和 Mistral 並非沒有阻力。

Perplexity 的估值已超過 140 億美元,若交易達成,將成為蘋果史上最大規模的收購案,面臨來自股東和監管層的多重壓力。Mistral 雖然體量更小,但作為法國本土明星 AI 企業,其開源身份與歐洲背景,可能引發歐盟監管機構的強烈關注與阻撓。

更現實的是,就算蘋果完成收購,能否真正整合外部團隊、打通內部壁壘,依然是一個巨大的問號。AI 不是靠買幾家公司就能「補課」的領域,文化、戰略、工程體系的重塑纔是真正的挑戰。

蘋果在 AI 賽道上已經落后,收購可能是一條捷徑,但未必是通往終點的那條路。更關鍵的,還是它是否真正做好了變革的準備。

風險提示: 投資涉及風險,證券價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前,投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情,請細閲相關銷售文件,以瞭解更多資料。倘有任何疑問,應徵詢獨立的專業意見。

推薦文章

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?