这两天人工智能产业链传来两大重磅消息,有望为行业修复行情注入强劲动力。

光模块龙头新易盛披露半年报,上半年净利润同比大增 328%-385%,创下上市以来最佳业绩表现,市场再次见证了人工智能算力产业链的爆发力。

与此同时,英伟达宣布将向中国市场重新销售 H20 芯片,以满足国内大模型训练的基础需求,缓解了市场对算力供给受限的担忧。

这两大事件形成强烈共振:新易盛的业绩暴增揭示了人工智能产业链上游硬件的高景气度,而英伟达的芯片供应消息则消除了行业发展的关键瓶颈。因此,今天易方达人工智能 ETF(159819)上涨近 4%,这只 ETF 年内涨幅不到 10%,当前仍低于 2 月时位置。

事实上,新易盛的业绩跳涨绝非偶然 —— 全球 AI 大模型军备竞赛推动算力基础设施需求呈指数级增长,而公司也只是这场浪潮的缩影。

考虑到经历 4 月关税扰动带来的短暂回调后,人工智能板块已强势收复失地,而随着业绩验证期与产业进展加速到来,现在是布局行业修复的好时机。

人工智能的“担忧”逐一消除

回顾近半年人工智能板块的调整,市场主要存在三大担忧,而近期的产业动态已逐步验证这些担忧属于过度恐慌。

一是技术突破停滞的质疑。

市场曾担心大模型在多模态、逻辑推理等核心能力上陷入瓶颈,但近期全球大模型密集发布新版本:马斯克旗下的人工智能公司 xAI 正式发布了 Grok 4,GPT-5 预计最快夏季登场,国内阿里通义千问重磅升级,字节跳动推出多主体控制图像生成模型 XVerse 等。

更关键的是,大模型的商业化进程加速,证明技术进步正转化为实际生产力。

二是算力需求不及预期的担忧。

年初市场曾担忧大模型商业化落地缓慢,导致算力需求增长乏力。但实际情况是,上半年国内阿里云、腾讯云等头部厂商的 AI 算力支出同比大增,近期 Meta 计划斥资数千亿美元建设几个大型人工智能数据中心开发 “超级智能”,亚马逊正考虑向人工智能公司 Anthropic 追加数十亿美元投资。

从另一角度看,不仅仅是英伟达 GPU,AWS 等自研芯片需求也十分旺盛,GPU+ASIC 共同繁荣反映出 AI 需求已进入全面爆发阶段。新易盛、中际旭创等光模块企业的业绩爆发,正是算力需求持续高增的直接佐证。

三是国际技术限制的冲击。

美国对华芯片出口限制曾引发市场对算力断供的恐慌,但国内产业链的替代能力远超预期。国内算力自主可控趋势下,寒武纪在政府等多个领域的订单加速落地,早前亦有传闻华为升腾将会量产交付。

另一方面,英伟达 H20 对华重新销售,更说明完全切断供应不现实,行业发展的外部环境正边际改善。

可以说,近期的数据和消息充分证明,前期市场对人工智能的担忧已被证伪,行业正从调整期步入新一轮增长周期。

捕捉全球AI市场的增长潜力

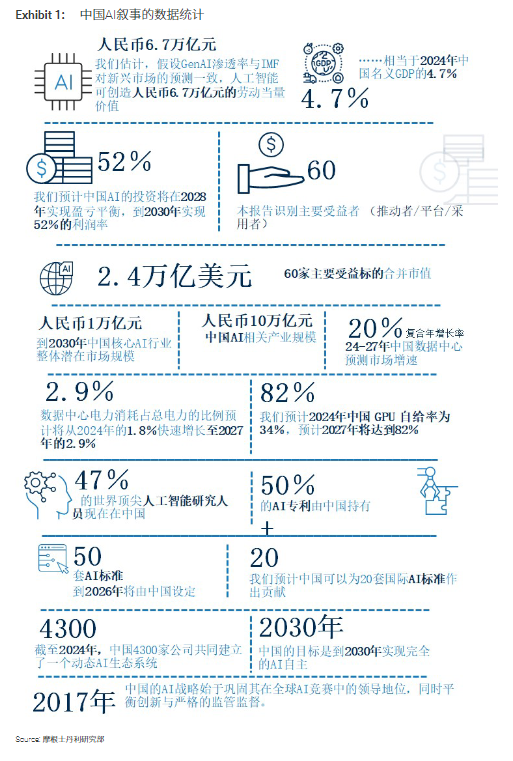

国际顶级机构近年密集发布的报告,一致看好人工智能行业的长期前景,尤其强调中国市场的增长潜力。

例如高盛在近期报告中指出,尽管增速趋缓,AI 基建投资未来 2-3 年具备持续性,市场过度关注 “回报慢” 可能忽略了成本红利已经开始释放,且股价尚未反映这一结构性变化。

同时,中国软件市场在 2025 年二季度延续了 AI 原生应用的强劲发展势头,高盛认为中国生成式 AI 应用已进入商业化初期,而 AI Agent、多模态 AI 模型和模型部署成为行业增长的三大核心引擎。

另根据摩根士丹利发布的全球科技蓝皮书《中国 - 人工智能:沉睡的巨人觉醒》,到2030 年,中国核心 AI 行业潜在市场规模达人民币 1 万亿元,相关产业规模达人民币 10 万亿元。

不过,当算力需求持续高增、应用场景不断落地、政策资金持续加码,行业的 beta 行情已清晰可见。但对于普通投资者而言,个股波动大、技术壁垒高、选对标的难等问题,往往成为把握机会的阻碍。

因此,与其在数百只人工智能概念股中艰难抉择,不如通过 ETF 布局全产业链,例如易方达人工智能 ETF(159819)便解决了这些痛点。

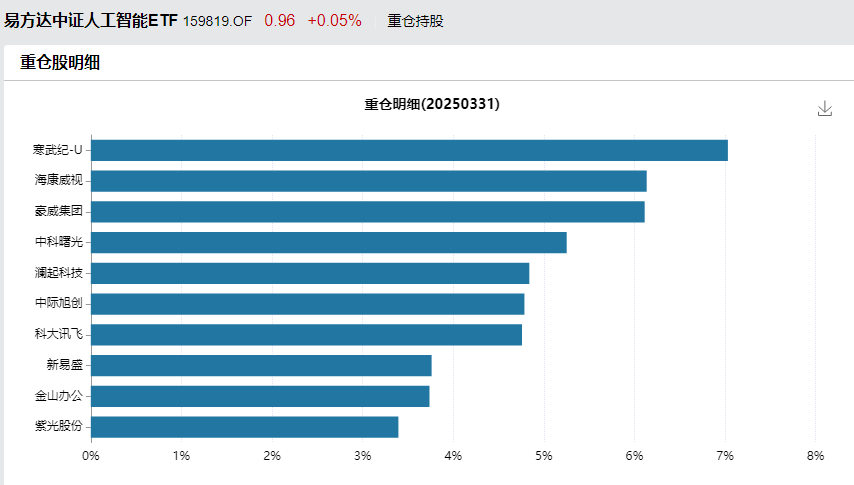

该 ETF 前十大持仓既包括新易盛、中际旭创等上游硬件龙头,也涵盖科大讯飞、海康威视等下游应用场景企业,还纳入了寒武纪等国产替代趋势的代表。

这一配置既能够捕捉海外硬件端的增长红利,又能分享国内应用层的爆发机会,避免因单一环节或地域波动导致的投资风险。

另外,易方达人工智能 ETF 的基金份额从 2024 年初的 60 亿份增至当前逾 170 亿份,增幅逾 180%,流通规模突破 160 亿元。这种规模增长并非偶然,而是机构和散户资金共同看好人工智能行业前景的结果,也反映出投资者对 ETF 这种工具型产品的青睐。

因此,在这场科技革命的浪潮中,与其纠结于个股涨跌,不如通过 ETF 把握确定的行业 beta,既能避免 “选错公司踩雷”,又能充分享受行业的成长红利,这或许是普通投资者参与人工智能行情的最优解。