熱門資訊> 正文

貿易保護主義:一部美國史

2022-09-25 11:22

- 英偉達(NVDA) 0

- 太平洋(601099.SH) 0

- 福特汽車(F) 0

核心內容

1、在其短暫歷史中,「保護主義」和「孤立主義」,而非「自由貿易」與「國際主義」,纔是美國政壇的主旋律。美國經濟地理格局決定了南北貿易利益矛盾,而美國經濟規模和結構變遷,加之廢奴主義的興起,則最終促成了1861年南北戰爭的爆發。這場戰爭催生新的政治平衡,關税決策權遠離支持自由貿易的南方公民。

2、經濟危機和1930年Smoot-Hawley關税招致美國貿易伙伴的報復,貿易流動的崩潰讓西方世界陷入災難。公眾重新審視高企關税水平與大蕭條的緊密聯繫,美國、乃至全球貿易政策從保護主義轉向自由貿易。

3、中美比較優勢逆轉驅使美國保護主義重登歷史舞臺,「美國自由貿易時代」宣告結束不能在任何意義上等同於「全球自由貿易時代」的終結。中美脱鈎基於背離經濟學的非理性態度。這是美國與失控力量的「殊死搏鬥」,是其為維持全球領導地位的情感掙扎,儘管這種搏鬥成本昂貴。

繼美國於上個月對Advanced Micro Devices和Nvidia施加AI計算芯片對華出口限制后,9月11日,根據Reuters援引知情人士消息,拜登政府計劃於下月對KLA、Lam Research和Applied Materials三家公司實施限制,禁止其向中國銷售芯片製造設備。

美國商務部發言人在一份聲明中辯解道,其尚未最終確定的對華政策新規旨在防止「中國在其軍民融合計劃背景下獲取和使用美國技術,從而推動軍事現代化」。美國商業遊說組織Chamber of Commerce警告,該機構計劃將更多的中國超級計算實體列入貿易黑名單。

拜登政府曾於8月通過「芯片法案」,計劃通過注入520億美元,刺激美國本土芯片產業並減少半導體的海外市場(對中國尤其是對中國臺灣地區)進口依賴。

9月16日,拜登向CFIUS(美國外國投資委員會)發佈行政命令,以加強對人工智能、量子計算和生物技術等高科技涉外交易的審查。在美國持續強化的對華遏制中,拜登政府的恐中情緒似乎開始脱離理性。9月7日,僅因F-35磁鐵涉及中國生產的金屬,五角大樓暫停接收新的戰機,儘管聯合項目辦公室已經證實,磁鐵無法傳輸任何信息,也不可能損害任何飛機部件。

根據CNBC援引兩名消息人士消息,美國官員正在遊說盟國制定與其類似的對華政策,從而確保外國公司無法向中國出售凡是被美國列入禁運名單的技術。特朗普政府前貿易官員Clete Willems評論稱,「與盟友的協調是最大限度提高效率和最大限度減少意外后果的關鍵所在」。

然而,一個諷刺的事實是,美國近來奉行的貿易保護主義不僅針對中國這一「首要競爭對手「——自拜登政府於8月通過《降低通脹法案》(Inflation Reduction Act)以來,歐盟、韓國對電動汽車税收減免計劃涉及的貿易保護主義深感擔憂。

化友為敵:重拾特朗普政府保護主義「遺產」

《降低通脹法案》將面向全電動汽車和混合動力插電式汽車消費者的7,500美元税收抵免延長至2032年,同時對補貼車企及車輛資格提出新的限制,旨在鼓勵電池和電動汽車的北美本土製造。除了車輛價格和車主收入上限,補貼資格和補貼程度的重要決定因素涉及電池組件特定部分是否為北美製造或組裝、汽車組裝所在地是否為北美地區,以及電池關鍵材料來源——旨在杜絕中國製造電池組件或源自中國的關鍵礦產流入美國市場。貿易代表Adam Hodge表示,「該法案提供了強有力的激勵措施,以減少在關鍵材料方面對中國的依賴」。

事實上,這一宣稱旨在「解決氣候問題」、實為通過貿易保護主義推進「製造業本地化」擬定的法案也在打擊着歐洲在電動汽車技術的工業野心。在美國能源部公佈的大約30款符合條件的車型清單中,德國和其他歐洲製造商生產的數十款電動汽車被排除在外。

9月10日,歐盟貿易專員Valdis Dombrovskis向彭博社透露,歐盟正在評估美國這項價值4370億美元的健康、氣候和税法中的保護主義元素是否符合世貿組織的要求和政府採購協議,「我們對這項降低通脹法案中的一些歧視性因素感到擔憂,這些因素對本地生產提出了要求」。9月1日,Dombrovskis曾對美國貿易代表Katherine Tai指出,法案規定或使持續增產的歐洲電動汽車製造商遭遇「歧視」。

早在8月12日,歐盟委員會發言人Miriam Garcia便曾作出類似指控。同時,出於對擬定法案可能違反世貿組織規則和雙邊自由貿易協定的擔憂,韓國本土車企現代汽車和電池製造商LG Energy Solution、三星SDI以及SK在與韓國貿易部舉行的會議中稱對首爾的支持提出要求。對此,韓國汽車工業集團表示已致函美國眾議院,要求美國將在韓國製造或組裝的電動汽車和電池組件納入美國税收優惠範圍。

Politico如此評論,「華盛頓通過税收減免激勵美國消費者在電動汽車領域購買美國貨……如果你認為跨大西洋貿易戰是停留於Donald Trump總統任期內的遺產,請對此作出重新考量…歐盟委員會將美國的措施抨擊為‘美國最新設立的跨大西洋貿易壁壘’」。

Bruegel智庫貿易專家David Kleimann表示,「在去年發明Friend-Shoring(朋友支持)這一概念之后,美國貿易代表、財政部和附屬機構在掩飾保護主義政策的‘語義創新’方面已經趨於枯竭——作為結果,Near-Shoring(近岸支持)作為被令人尷尬的新詞,被普遍採用」。Kleimann警告,美歐爭端可能「最終導致執法條例改革后的首個歐盟單邊報復措施」。

值得注意的是,自8月25日拜登簽署「芯片法案」並斥資520億美元用於補貼美國半導體生產、新建芯片工廠和產業研發以來,美國貿易保護主義產業範圍不斷擴大。9月12日,拜登宣佈一項扶持美國本土「生物經濟」的行政命令。

保護主義(Protectionism)通常用以指代經濟體通過關税、補貼、進口配額等舉措限制進口,從而保護本國產業免受外國競爭者衝擊的政策。儘管主流經濟學家普遍認為,世界經濟受益於自由貿易,但是政府徵收進口關税作為保護主義的常見措施,歷來被飽受「經濟衰退」或「蕭條」困擾的經濟體用以刺激本國產業。同時,保護主義被認為有助於發展中國家扶持新興產業。

事實上,美國「保護主義國家」的國際貿易身份有着悠久歷史——在其自宣佈獨立之際起至今246年的短暫歷史中,「保護主義」和「孤立主義」,而非「自由貿易」與「國際主義」,纔是美國政壇的主旋律。

經濟地理格局決定貿易政策矛盾

戰后權力轉移迎來保護主義新常態

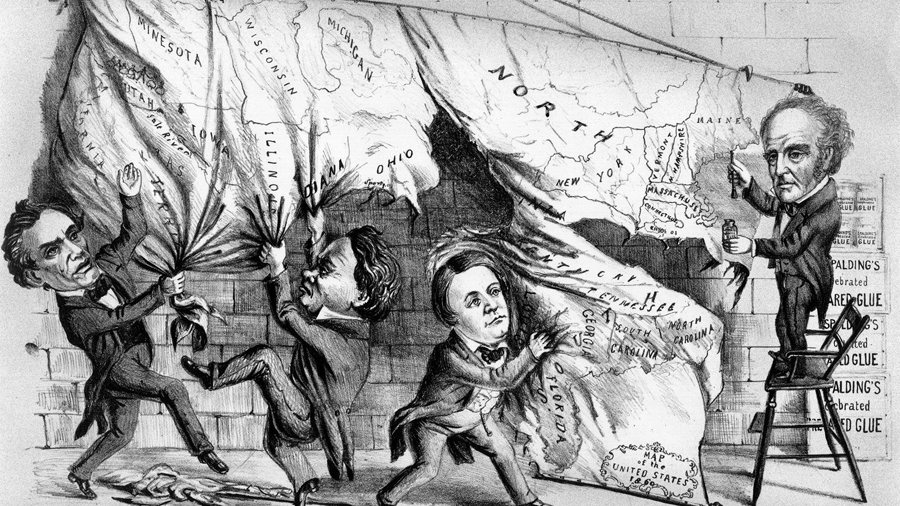

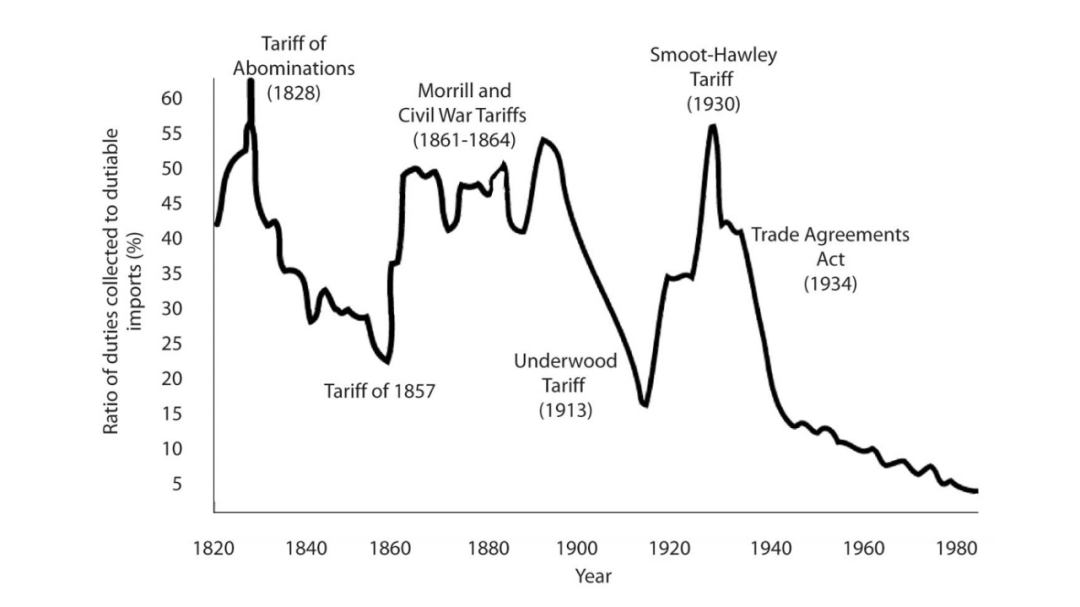

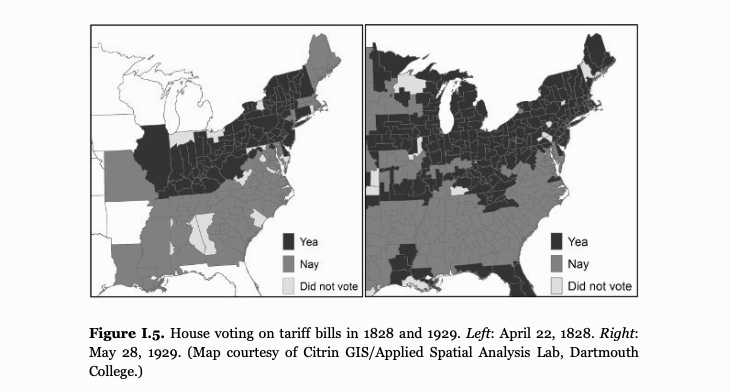

在南方批評者中贏得「可憎關税法案」(Tariff of Abominations)美譽的1828年關税法案曾將美國關税水平推至歷史峰值。該法案如此「可憎」,以至於其在1832年至1833年間的廢除法案危機(Nullification Crisis)中直接加劇美國內戰威脅,而關稅制度和生產製度(奴隸制度存廢)決定的南北經濟利益矛盾最終觸發南北戰爭。

△ 殖民時期至20 世紀80年代美國進口税率變化(來源:Ashok Kumar)

不同區域的地理特徵——比如土地和氣候條件之於農業,地質條件之於礦業,或者自然資源運輸距離之於製造業,以及時代變遷——比如電的發明,決定了不同時期美國不同區域的產業不同。在1773年英國頒佈Tea Act后,彼時英殖民地美國掀起Boston Tea Party(波士頓茶事件),作為對關税政策的反抗(實為走私貿易商利益受損)。1775 年,隨着危機升級,獨立戰爭在波士頓附近爆發。實現獨立后,英國對美徵收的高額關税致使美國出口金額萎縮,由此出現的貿易逆差和隨之而來的通貨緊縮使聯邦政府面臨破產。1787年,爲了對抗英國對美的貿易排斥,美國國父在制憲會議中統一十三個州的貿易政策。

然而,地區產業差異,以下稱作「經濟地理」(Economic Geography),決定了難以調和的貿易利益衝突,而這為對外貿易政策制定增加了難度。

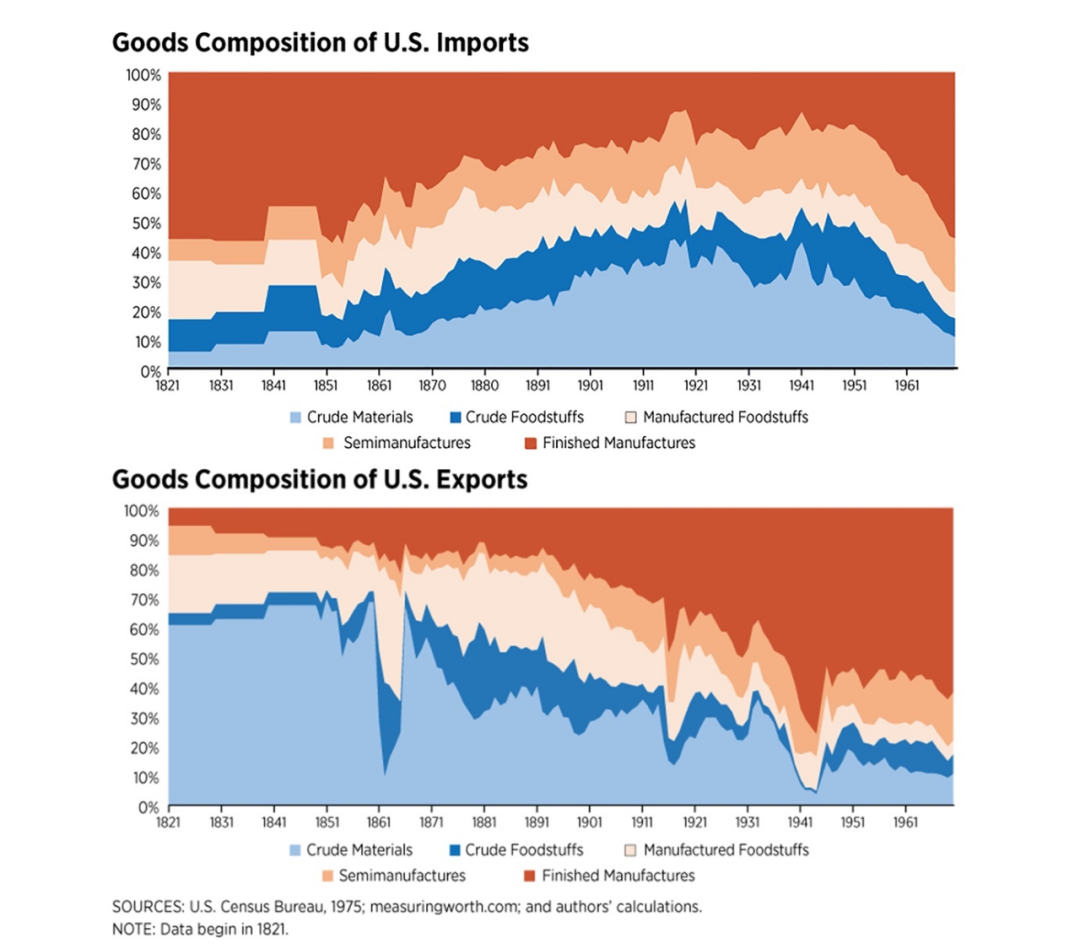

彼時,美國出口大量農產品,而工業品則主要依賴進口。

△ 1821年-2010年美國進出口貿易商品結構(來源:Federal Reserve Bank of St. Louis)

就經濟地理格局而言,綿長製造業地帶最初於19世紀早期興起,從美國東北部新英格蘭地區綿延至New York、Pennsylvania直達中西部地區。其中,早期紡織業和毛織品工業位於Massachusetts和Rhode Island,鋼鐵工業位於Pennsylvania和Ohio,后期的汽車工業和農業裝備工業分別位於Michigan以及Ohio和Illinois。由於新興製造業面臨來自英國的激烈競爭,新興企業呼籲對英國工業品提升關税,作為美國對本國「幼稚產業」的保護。

美國製造業主要集中在北方,而南部則是農業州。其中,菸草生產位於南方地區北部,棉花生產位於南方地區南部。在美國中西部地區,小麥帶跨越Minnesota、North Dakota和Kansas,玉米帶跨越Iowa、Illinois和Indiana,乳製品帶跨越以及Wisconsin和Michigan。由於高企的關税意味着工業品價格上漲以及隨之而來的成本攀升的同時,還可能招致貿易伙伴進的關税報復,農產品由此面臨出口萎縮的威脅。因此,南部農場主呼籲關税水平維持低位。

△ 左圖:1828年關税投票表決結果分佈;右圖:1929年關税法案態度地域分佈(來源:Douglas Irwin)

最終,由於此前北方工業人口迅速增長,貿易保護主義在基於人口分配席位的眾議院決策中獲勝。儘管依賴出口的南方農業生產商竭力抵制,但是代表北方製造商與西部原材料生產商利益的聯盟分別於1820年、1824年、1827年和1828年激進地推高關税。1930年,美國平均進口税率已攀升至歷史最高水平62%,這觸發了強烈反彈——被激怒的南方農場主認為「可增法案」實為北方對南方的經濟剝削。

隨着指望聯邦政府減輕税負的希望一次又一次破滅,South Carolina不得不在對此作出選擇——或者服從「壓迫」,或者保衞「自由」,反抗被認為等同於「避免政治腐敗進一步氾濫」。Calhoun認為,關税爭議已經不再僅僅關乎自由貿易,這是「自由與專制的鬥爭」。爲了抵制北方立法「壓迫」,該州的辯論議題在於,應當在聯邦體制內作出反抗,還是在體制外。關於關税公正性的議題由此演變為關於各州是否應當對抗聯邦政府的爭論。South Carolina身處脱離聯邦的邊緣。

激進派抨擊温和派是天真的「投降主義者」,其勢力在1829年至1833年間迅速擴大,並於1832年10月獲得州議會控制權。同年11月,該州在其通過的「聯邦法律廢止條例」(Nullification Ordinance)中指出,「美國國會頒佈的諸多法律以進口商品徵稅為名,本質在於保護國內製造業、為特定階層提供補貼,這一切以壓迫其他階層和犧牲其利益作為代價…上述做法違反了憲法的真實含義與意圖——根據憲法,税負應當在各州平均分配」。

作為迴應,時任美國總統Andrew Jackson在憤怒中頒佈了「廢止權宣言」(Nullification Proclamation),宣佈將動用聯邦武裝力量強制徵稅,指責「處於精神癲狂狀態」的激進派將South Carolina推至「暴動和叛國的邊緣」,甚至在與一位將軍的信件中立下「將(分裂的)魔鬼扼殺在搖籃中」的誓言。聯邦政府發起「軍力動員提案」(Force Bill),南北軍事衝突一觸即發,這被視為1861年南北戰爭的預演。

此后,爲了避免軍事對抗,Jackson總統立場變得温和,並對下調關税作出一定妥協,此次危機在1833年妥協方案中得以平息。值得一提的是,始於1937年的金融危機使貿易保護主義重新抬頭,北方製造業社羣所支持的輝格黨在經濟困境中橫掃南方以及貧困北方農業社羣所支持的在任民主黨。不過,除了1942年關税法案這一較為短暫的例外,美國平均關税率從1830年的62%持續下調,時至1859年已經不足20%。

如果經濟地理格局決定了貿易利益矛盾,那麼美國經濟規模和結構變遷,加之廢奴主義的興起,則最終促成了南北戰爭的爆發。截至1860年,美國進出口貿易商品結構併爲發生明顯變化,但是美國人口從1820年的960萬增長至3,140萬,工業勞動力佔比從1810年的8%攀升至20%。民主黨於1854年頒佈的Kansas-Nebraska Act出乎意外地分裂了民主黨,毀滅了輝格黨,彼時由輝格黨和北方自由派民主黨組成的廢奴力量——共和黨隨之興起。

儘管共和黨總統候選人Abraham Lincoln嘗試低調處理關税這一敏感議題——1860年選舉主題停留於奴隸制度應當留存還是廢除,但是支持者在自由貿易和保護主義之間搖擺不定的諸多地區高調宣傳其對關税的態度。輝格黨與共和黨的分裂曾在1856年促成民主黨掌權,而民主黨的分裂則在1860年促成共和黨取得壓倒性勝利。Lincoln的當選直接導致South Carolina脱離聯邦——生產製度變遷產生(廢奴主義)的經濟影響遠超關稅制度,南方多地紛紛效仿。

同時,老國會通過頒佈Morrill關税法案再次推升美國關税水平。1861年4月,僅在該法案生效數日以后,邦聯(Confederate)軍隊轟擊聯邦位於South Carolina的Fort Sumter基地,正式拉開美國內戰的歷史帷幕。

南北戰爭使南方面臨巨大的經濟災難。南方人均收入從1860年美國均值的72%跌至1880年的51%。伴隨南方較北方一蹶不振的經濟地位的,是其被大幅削弱的政治力量。由於南方喪失了此前對美國關税政策的話語權,戰時旨在增加財政收入的 「臨時」關稅制度在戰后成為持續幾個十年的新常態。特殊利益團體為此歡呼,美國鋼鐵協會創始人James Swank曾經寫道,「這個國家的保護主義只是愛國主義的另一個名稱」。

重新審視保護主義與大蕭條的密切聯繫

自由貿易成為全球主旋律

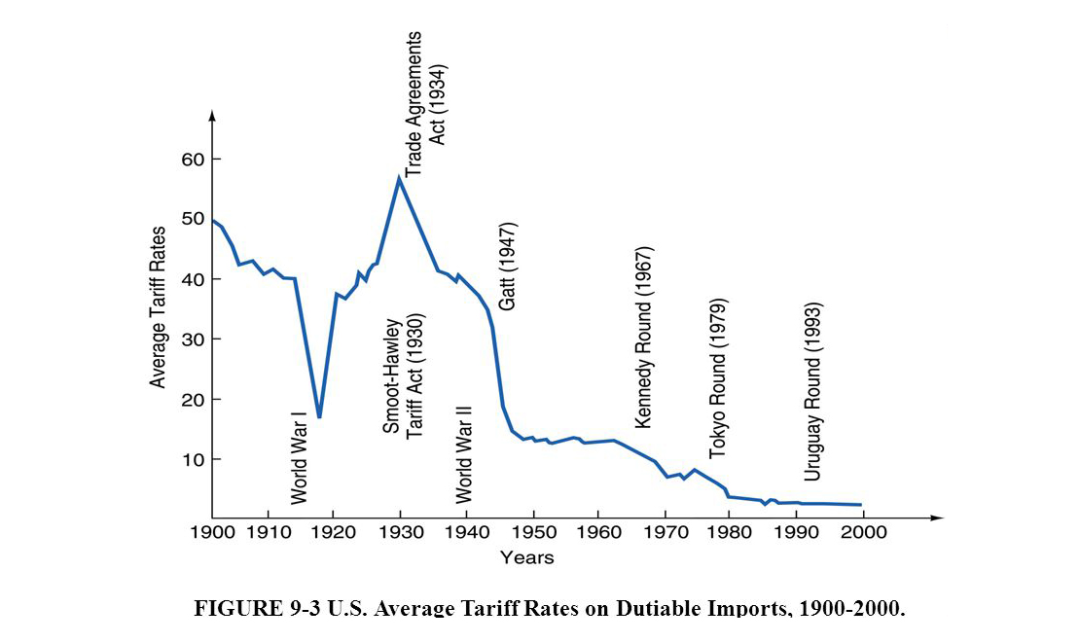

美國平均關税水平在第一次世界大戰期間(1914年-1918年)大幅下降,在戰后卻急劇飆升。於1930年出臺的Smoot–Hawley關税法案創下美國史上位列第二的關税水平記錄,僅次於1828年的「可憎關税法案」。

事實上,1913至1933年間,美國税率戲劇性的劇烈波動與全球貿易奔潰以及隨之而至的大蕭條密切相關。由於「戰時市場」消失——歐洲農業和工業隨着戰爭結束而復甦,美國國會爲了保護此前受益於戰爭的本國農業,於1921年通過緊急關税法案(Emergency Tariff),並於次年通過Fordney-McCumber關税法案。

爲了應對未見起色的農民處境,共和黨總統候選人Smoot-Hawley在1928年競選期間提議提高農產品關税。然而,關税的高牆一旦開始築建便難以停止。隨着工業部門等利益集團紛紛提出保護需求,這項原本旨在為農民提供救濟的法案隨之成為提高所有經濟部門關税的手段。1930年,美國出臺內容長達整整200頁的Smoot–Hawley關税法案。

Douglas Irwin寫道,「在1929年至1932年期間,美國平均關税税率從40%持續飆升至59.1%峰值,並經歷了除了1808年至1809年貿易禁運以外和平時期最為嚴重的經濟災難……該時期由關税法案案導致的美國平均關税水平上調幅度僅為近三分之一,其余漲幅實為通貨緊縮所致」。

△ 1900年-2000年美國百年耐用品進口平均税率(來源:Alternative History)

第一次世界大戰結束后,隨着美國持續推升進口税率,西方各國紛紛築起關税壁壘,保護主義廣泛蔓延。在加拿大的「帶領」下,1930年的Smoot–Hawley關税法案招致全球貿易伙伴對美條件反射式的報復性税率,全球經濟活動進一步下滑,世界貿易的崩潰使得經濟衰退最終轉變為大蕭條。

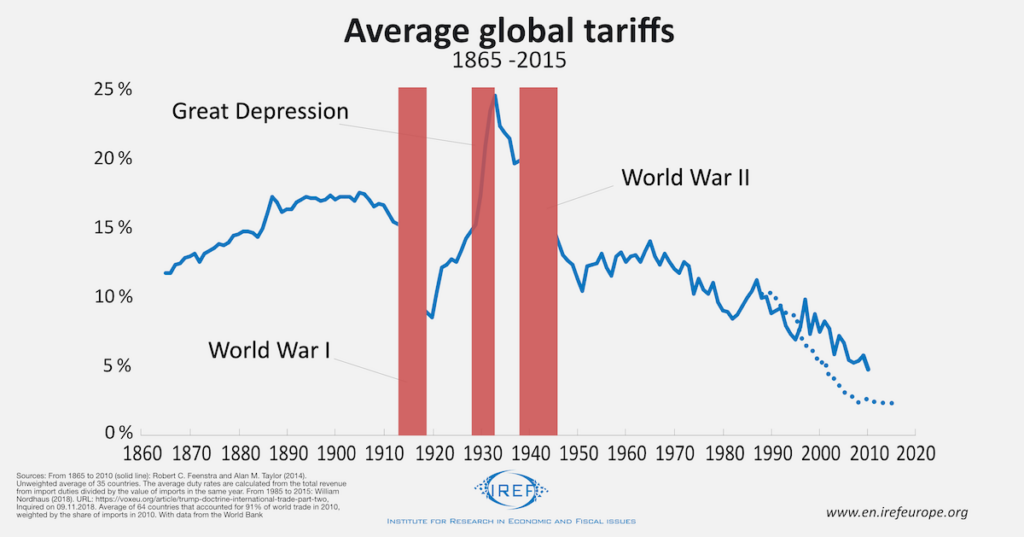

△ 1860年-2020年全球平均税率(來源:IREF)

這一災難性結果如此出乎意料,迫使學界和政壇不得不重新審視高企關税水平與大蕭條的緊密聯繫。保護主義理由的大幅削弱,自由貿易主張的持續加強,或在很大程度上是這種公眾觀念顛覆帶來的結果。

美國曆史上兩次貿易政策的廣泛改變均由災難性事件觸發。南北戰爭催生新的政治平衡,關税決策權遠離支持自由貿易的南方公民;由於經濟危機和Smoot-Hawley關税招致美國貿易伙伴的報復,貿易流動的崩潰讓西方世界陷入災難,大蕭條促使美國、乃至全球貿易政策從限制進口轉向自由貿易。

正如Douglas Irwin在<Clashing over Commerce>中所述,「決定貿易政策連續性的,是美國經濟地理特徵(Economic Geography)——即不同地區特有的經濟利益,以及政治地理特徵(Political Geography)——即這些利益集團在國會的代表人,是否穩定……南北戰爭與政治權力在美國不同地區的轉移息息相關,而大蕭條則引發一次政治重組,並徹底改變了此后貿易政策制度的面貌」。

美國貿易平衡與工業化能力息息相關

中美比較優勢逆轉驅使保護主義重登歷史舞臺

大蕭條使得主張自由貿易的民主黨在1932年大選后重獲政治權力。自1934年起,尤其自第二次世界大戰結束以來,全球貿易互惠成為「第一世界」政府貿易政策的主旋律。爲了給本國出口商品打開市場,美國與各國就拆除貿易壁壘展開談判,國會於1934年頒佈「互惠貿易協議法案」(Reciprocal Trade Agreements Act),將關税事務談判權授予總統。

1947年10月,美國成為23個在日內瓦簽訂General Agreement on Tariffs and Trade(GATT)的國家之一,該協定旨在通過減少或消除關税及配額等貿易壁壘來促進國際貿易。GATT於1994年進行修訂,並於次年被WTO取代。

這一局面持續,直至美國共和黨總統候選人Donald Trump上任。

2017 年 1 月,美國前總統Trump在上任首日便着手兑現其基於 「美國優先」方針的一部分承諾。此前,「跨太平洋夥伴關係協議」(TPP)作為其前任總統Barack Obama取得的標誌性貿易成就,旨在將加拿大、智利、澳大利亞和日本等佔世界經濟約40%的十二個國家納入複雜的貿易規則網絡中,從而將美國與東亞永久聯繫起來,以對抗崛起的中國。

然而,通過毅然退出Obama總統爲了建立經濟堡壘而煞費苦心斡旋八年之久的貿易協議,Trump總統顛覆了美國兩黨延續幾十年的傳統貿易政策(除了80年代爲了遏制日本經濟作出的努力)以及這樣一種正統觀念,即擴大全球貿易對美國、對世界經濟均有益,同時,美國應當主導國際商業規則的制定。

恰恰相反,Trump總統主張保護美國工人,使其免受來自東南亞等具有成本優勢的勞動力的廣泛競爭,儘管一些評論對此深感憂慮——隨着美國轉而關注自身,中國或將擴大全球影響力,從而填補經濟(領導)真空。The New York Times如此評論,「Trump逆轉了Obama的‘轉向亞洲’戰略……批評人士認為,這本質上相當於將該領域拱手讓給中國」。

加州大學中國政治經濟學專家Victor Shih表示,退出TPP將改變美國在該地區的形象,「在經濟上,甚至在安全領域,美國都將被視為一個不可靠的夥伴……雖然亞洲某些國家別無選擇,只能靠近美國,但是其他國家可能開始將目光投向中國」。

隨着特朗普政府持續向其最大的貿易伙伴徵收關税,尤其是中國和歐盟,美國「廣結仇敵」。

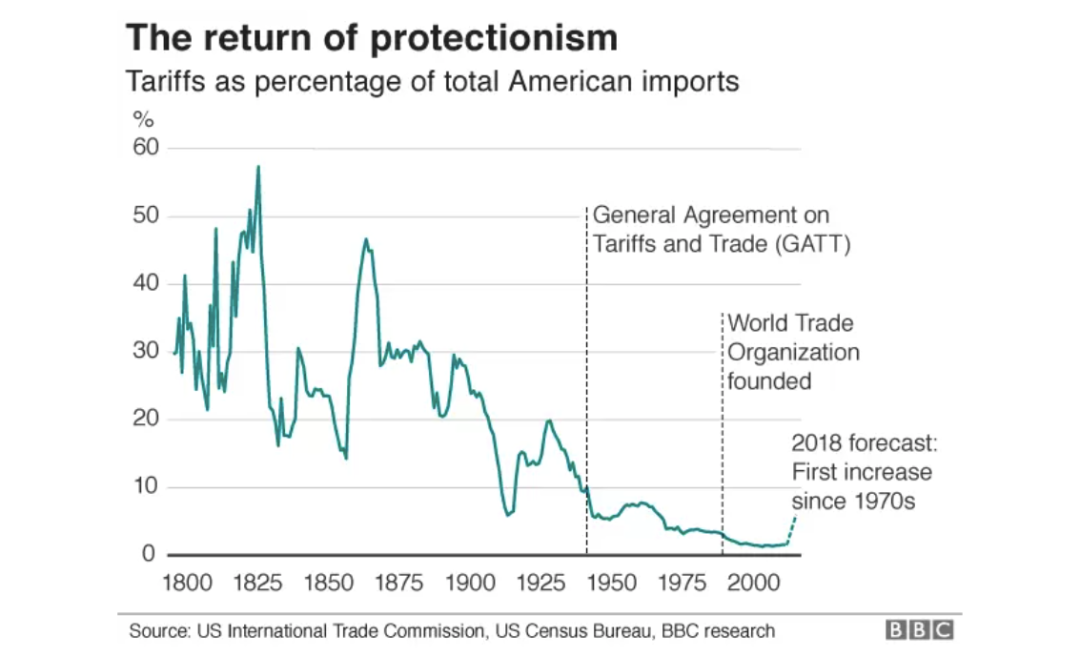

△ 1800年-2000年美國平均進口關税(來源:BBC)

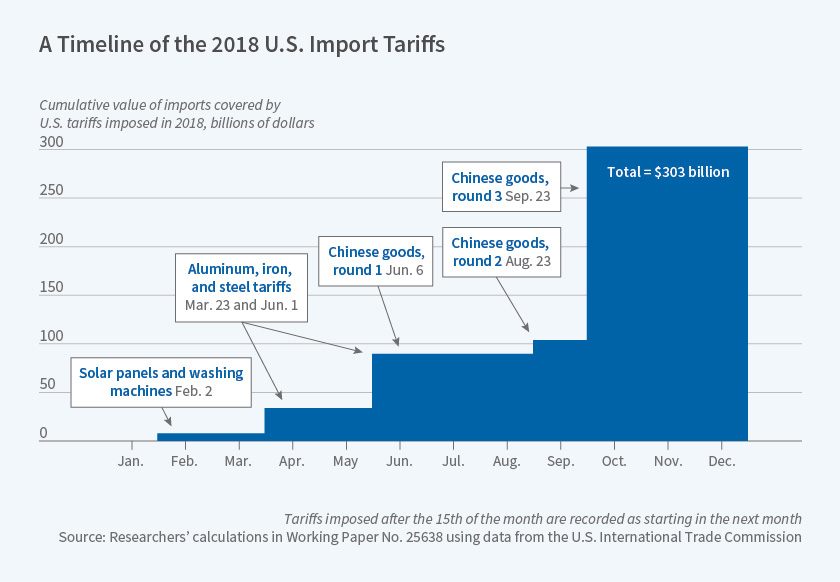

2019年5月,National Bureau of Economic Research報告顯示,美國2018年的貿易政策對近3000億美元的美國進口商品徵收高達10%至50%的關税,約佔總額的13%,是自1930年Smoot–Hawley關税法案和1971年關税行動以來最全面的美國貿易保護主義政策。就「廣度、幅度和所涉國家規模」而言,這一關税增長「自二戰以來前所未有」。

△ 2018年美國(對華)進口關税(來源:National Bureau of Economic Research)

本文作者認為,美國保護主義重登歷史舞臺,僅意味着「美國自由貿易時代」宣告結束——這不能在任何意義上等同於「全球自由貿易時代」的終結。這一態度或在極大程度上源自美國日益擴大的貿易赤字——尤其來自中國,而該現象的根源在於美國製造業能力的一蹶不振,以及中國製造業能力的突飛猛進。在英美被迫通過踐行新自由主義以外遷產業鏈,從而應伴隨石油危機而至的製造業癱瘓和高企通脹率之前,貿易政策與製造業能力息息相關。

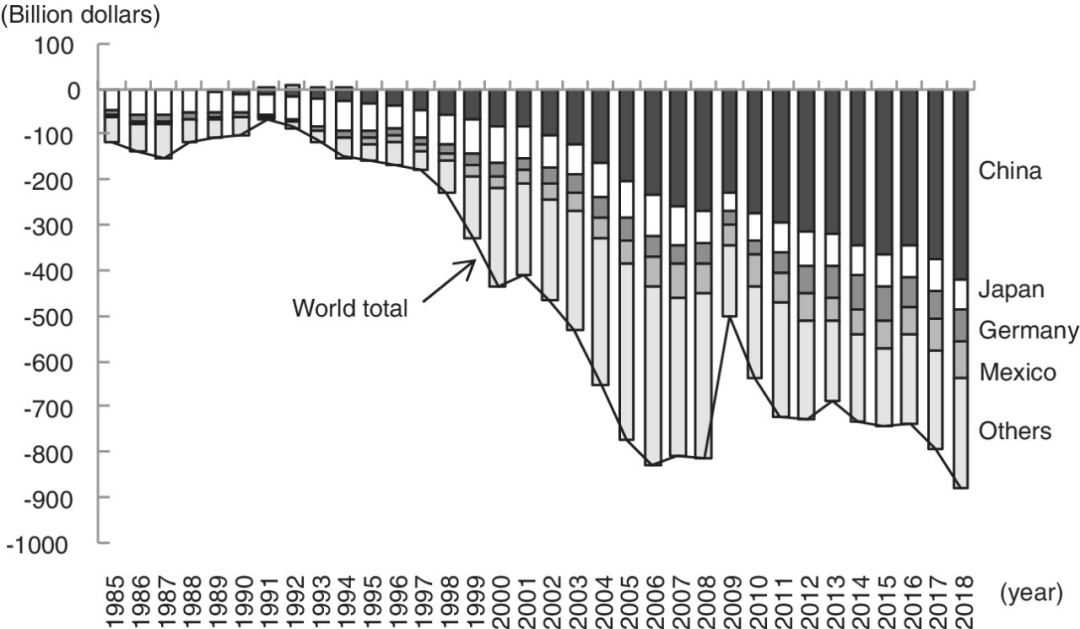

△ 1985年-2018年美國貿易赤字結構(來源:Kwan, C.)

正如上文所述,自大蕭條以來,保護主義已然「名譽掃地」。然而,早在17世紀,這一貿易政策仍在歐洲君主中受到普遍支持。彼時,各國努力通過犧牲他國利益以建設國內經濟,這一實踐如今被稱為「重商主義」(Mercantilism)。進入18世紀,Adam Smith(亞當·斯密)對工業界的「利益詭辯」(Interested Sophistry)——以犧牲消費者為代價謀取利益,作出警示。

直至19世紀上半葉,英國纔在歐洲市場中取得工業優勢后,開始擯棄保護性關税。1846年,英國廢除谷物法(Corn Laws)以取消進口谷物關税。事實上,Friedrich List(李斯特)認為Adam Smith關於自由貿易的觀點是虛偽的。List相信,Smith推崇自由貿易的動機,實為英國工業能夠藉此將來自不發達國家的商業競爭拒之門外。

19世紀下半葉,儘管法德等國時而被迫徵收關税,以保護本國正在成長的工業部門免受英國競爭的影響,但是整體而言,歐洲保護主義政策相對温和。本文作者認為,支撐這種温和舉措的,是相鄰經濟體之間相對較小的競爭力差距。

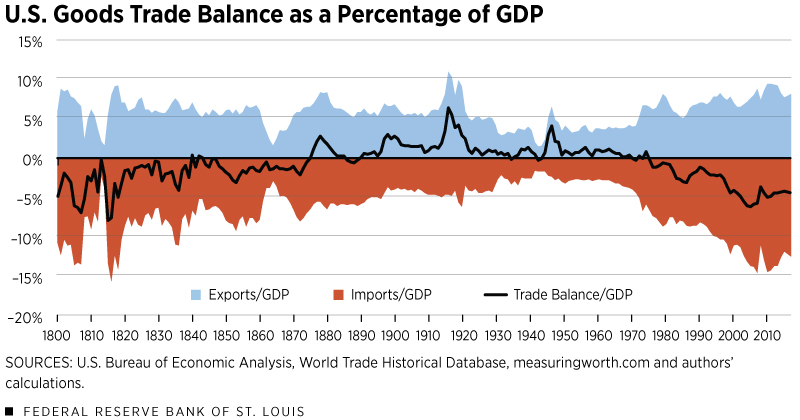

Federal Reserve Bank of St. Louis曾於2020年提出,美國貿易平衡狀況似乎與該國工業化階段密切相關,「許多美國人擔心美國目前的貿易逆差規模。然而,存在較大的貿易逆差纔是美國曆史的主流」。1800年至1870年,美國在除三年外的所有時間中都存在貿易逆差,貿易差額平均約為佔GDP比重約–2.2%;從1870年到1970年的100年間,美國維持貿易順差,這一佔比提升至1.1%。自70年代起——正值兩次石油危機,美國再次出現貿易逆差,該現象持續至今。

△ 1800 年至 2018 年美國商品貿易差額佔GDP比重(來源:St. Louis)

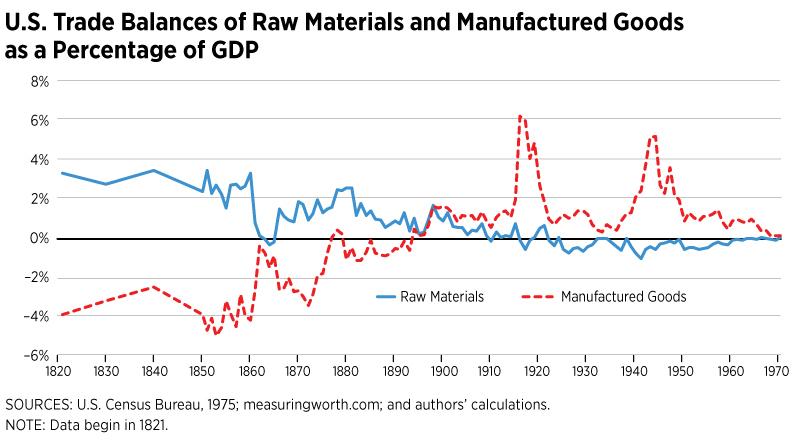

△ 以英國為首的歐洲在18世紀后期開始工業化,美國工業化始於19世紀初。1821年至1870 年,美國製造業落后於歐洲,因此依賴進口(來源:St. Louis)

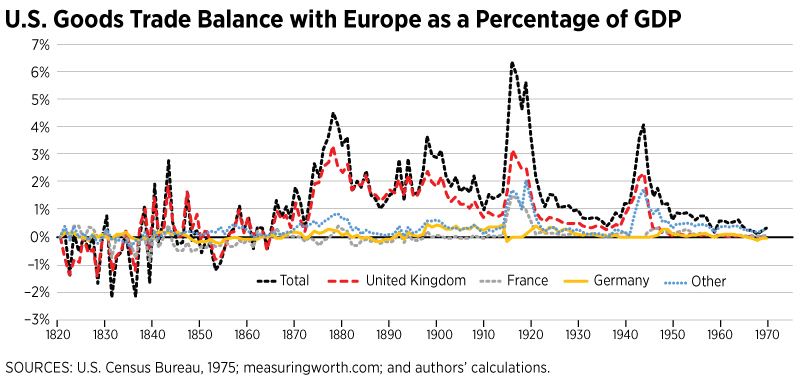

△ 自1870年起,美國相對歐洲變得發達,製成品出口增長推動美國貿易順差(來源:St. Louis)

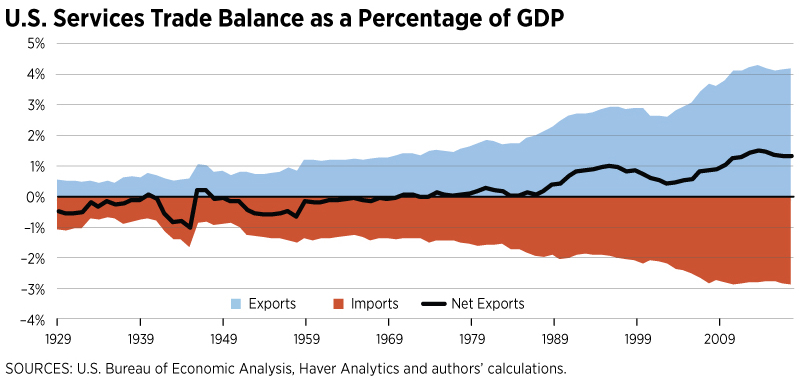

△ 上世紀70年代以后,供應鏈外遷和服務業增長使美國的「服務」貿易順差增加,而貨物貿易順差則相反(來源:St. Louis)

值得注意的是,特定國家之間比較優勢的突然轉變可能導致一些國家轉向保護主義。在二戰后的幾十年里,德日兩國的迅速崛起曾帶來二者與美國的貿易摩擦。National Bureau of Economic Research曾於2013年如此評論某些市場面對日本經濟復甦採取的貿易政策,「日本的復甦必然伴隨着某些品類出口的急劇增加,從50年代的棉紡織品,60年代的鋼鐵,70年代的汽車,到80年代的電子產品。這為其貿易伙伴帶來了難題,保護主義作為‘減震器’由此抬頭」。

BBC曾於2018年7月指出,在Trump上任之前的2016年,美國以1.5% 的平均關税水平創下自1776年宣佈獨立以來的歷史最低水平。然而,新關税已將美國帶回平均税率為6.5%的1970 年,「Trump總統的主要目標在於減少中國進口商品流通,從而迫使美國消費者購買本國產品,總統認為這是消除美中貿易逆差的最佳途徑」。

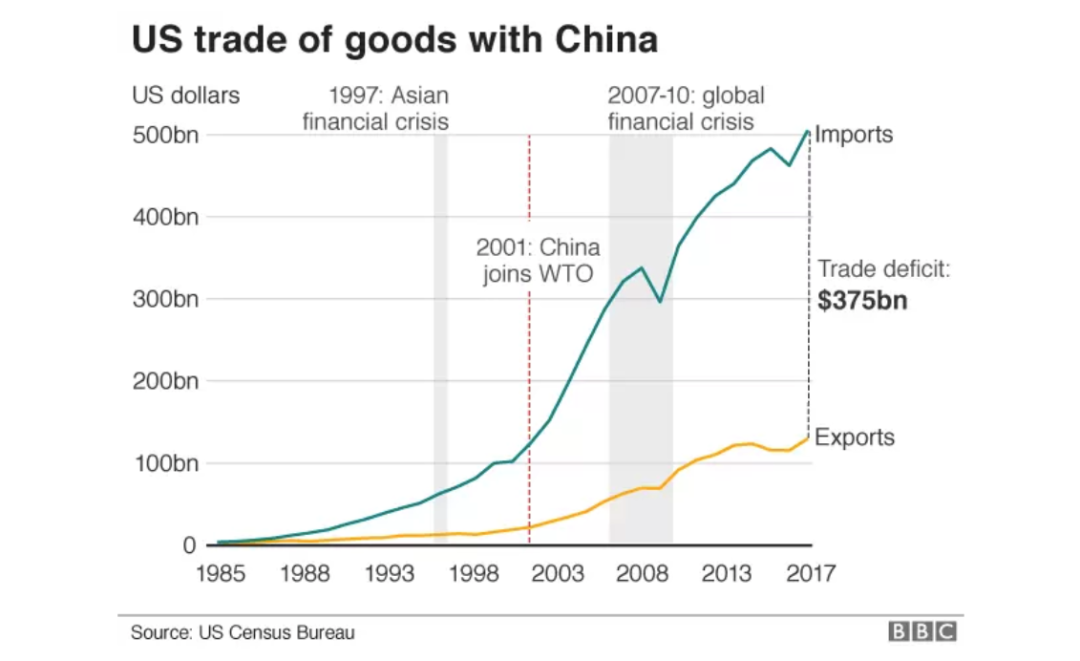

△ 自1985年起至2018年貿易摩擦前夕美國對華進出口貿易逆差持續擴大(來源:BBC)

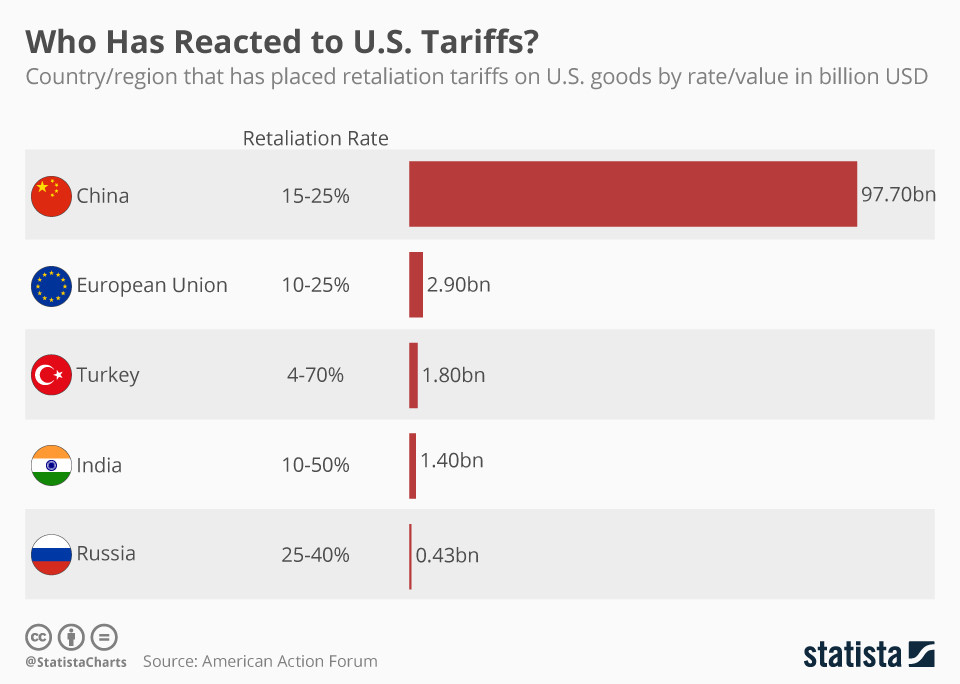

中國憑藉其自2001年加入WTO以來迅速提升的出口規模首當其衝成為特朗普政府貿易政策中的「頭號敵人」。然而,中國出口貿易的龐大體量和美國對華商品極強的依存性為美國帶來警醒的同時,也意味着擺脫中國依賴將伴隨着美國消費者巨大的痛苦。此外,作為對美國對多種進口商品加徵關税的迴應,諸多國家對從美國進口的商品加徵相應關税——貿易伙伴的羣體報復置美國於「眾叛親離」的孤單境地。

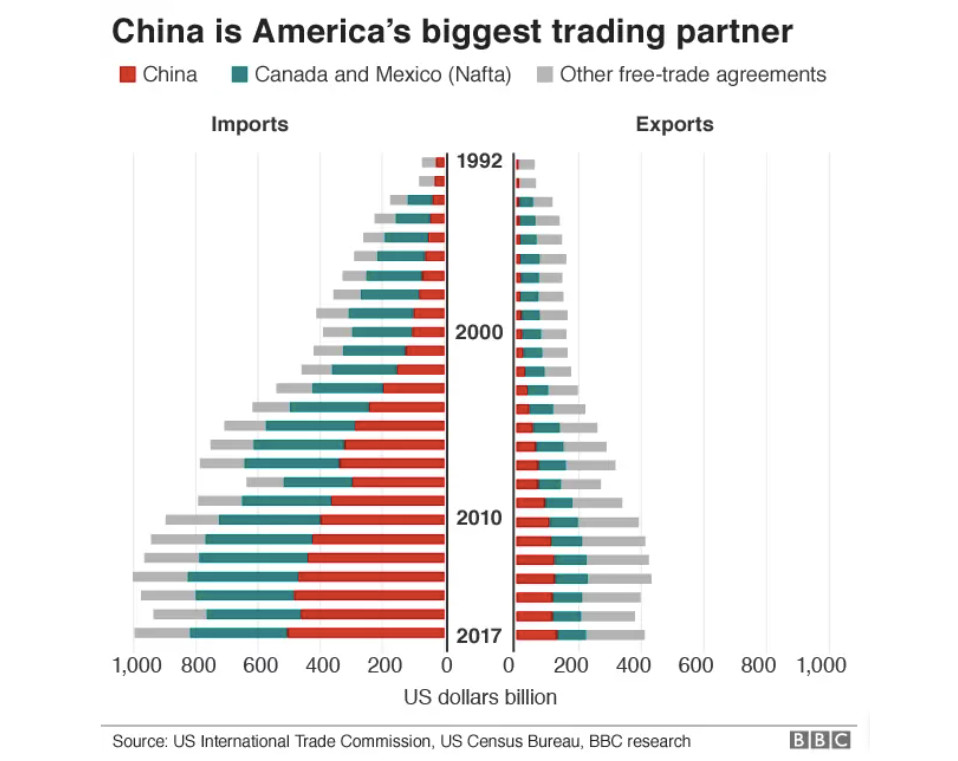

△ 中國是美國最大的貿易伙伴(來源:BBC)

供應鏈的迴歸可能伴隨着通脹災難的迴歸

National Bureau of Economic Research在兩份工作文件中分析了這場「貿易戰」如何影響美國家庭和企業。Mary Amiti等學者認為,高企的進口税率將成本通過上漲的物價轉嫁給美國企業與消費者,受到最大沖擊的並非海外出口商——美國實際收入由此每月減少約14億美元,這意味着通貨膨脹率的急劇攀升。Pablo D. Fajgelbaum等學者估計這一關稅制度使美國進口縮水32%,而來自其他國家的報復性關税導致美國出口下降 11%。

△ 2018年美國在發起「貿易戰」后收穫頗豐(來源:Statista)

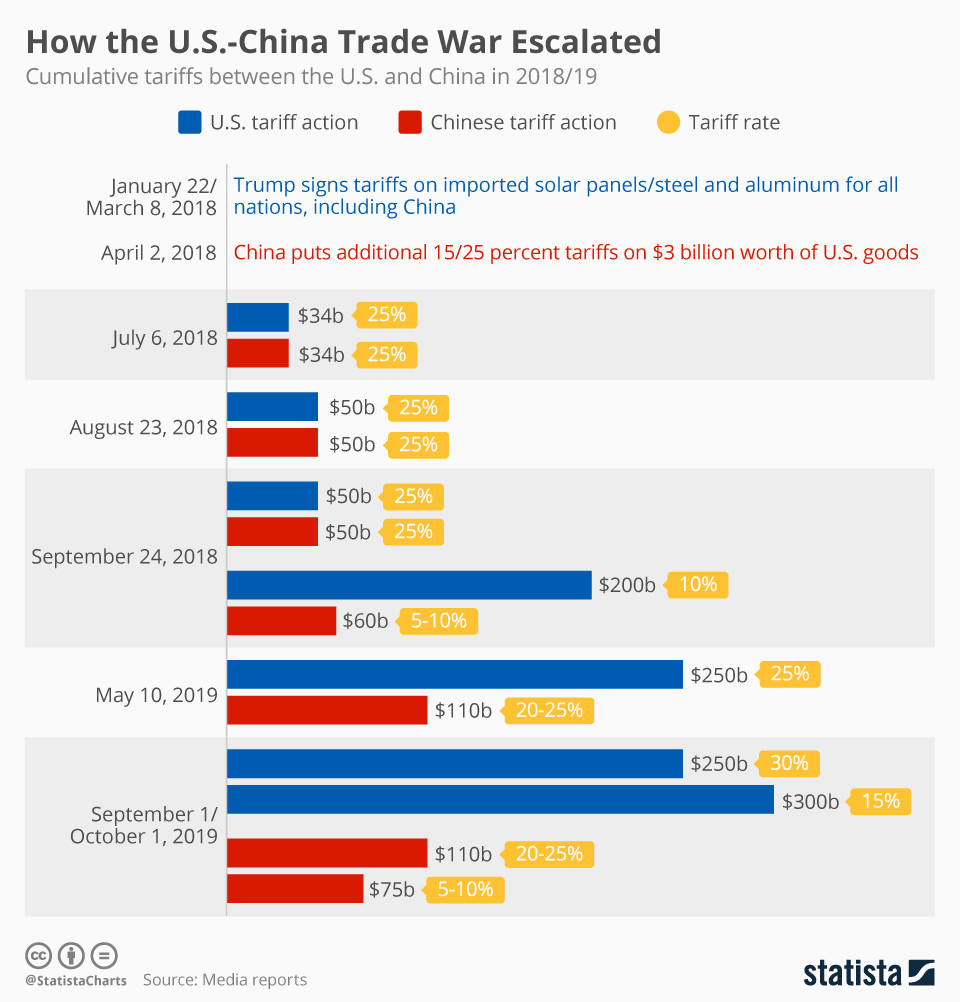

△ 2018年中美在貿易摩擦中徵稅商品規模及税率(來源:Statista)

推動保護主義成為美國現實的,是廣大公眾的真實訴求,而非基於個人的莽撞決策或少數派的特殊利益。促使Trump得以成功上任從而構築關税高牆的,正是美國廣大羣眾——尤其鏽帶小鎮公民的信任。事實上,公眾的憤怒已經得到數據支撐。70年代以來,美國的中低收入家庭並未受益於自由貿易帶來的巨大經濟增長。

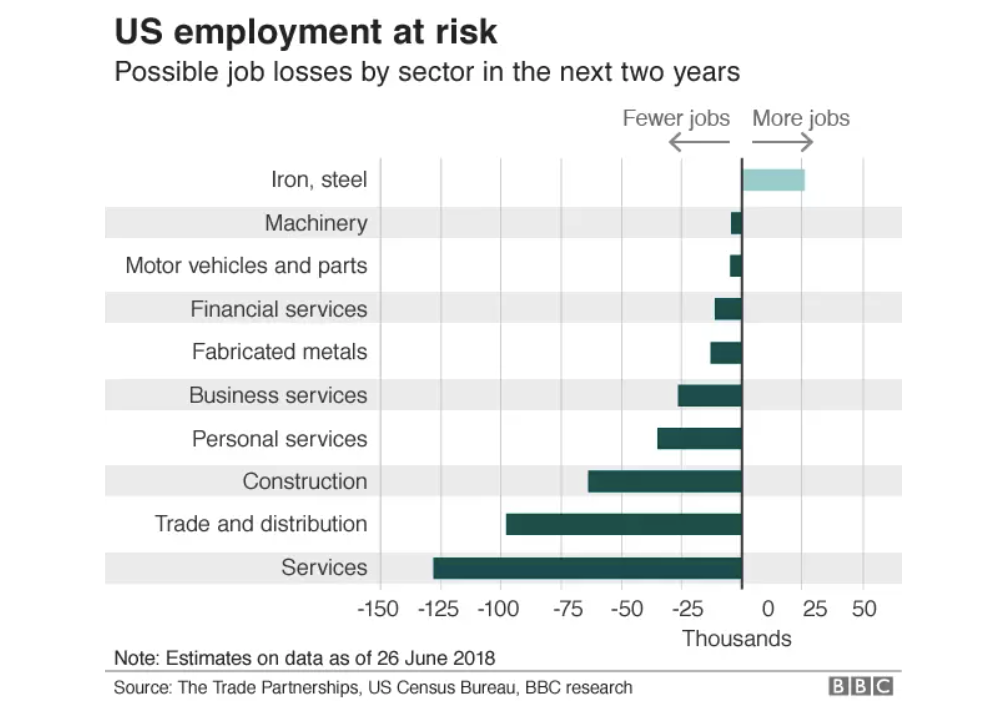

這一事實將美國置於兩難的困境——基於新自由主義的自由貿易未能造福於美國絕大多數家庭,而轉向保護主義也不能扭轉這一局面,美國企業、工人和消費者並未從中受益。進口税率的增加推升貿易成本,美國家庭可支配收入隨之降低,這將間接引發其他行業失業率攀升。美國經濟研究公司The Trade Partnership於2018年6月透露,特朗普政府發起的貿易戰對本國經濟帶來的影響將遠比預期嚴重,美國將為此流失約40萬個工作崗位。

△ 截至2018年6月,「貿易摩擦」導致美國崗位流失產業結構及規模預估(來源:BBC)

早在2009年,奧巴馬政府曾在短期內提高中國汽車和輕型卡車輪胎的進口關税。在此后兩年中,如其所願,美國輪胎製造業就業人數增加了1,200個。然而,World Economic Forum表示,由於輪胎價格上漲降低了美國家庭的消費能力,零售業約3,500人因此失業。

<Trade Wars>作者John Conybeare指出,貿易衝突的一個歷史教訓在於,如果兩國經濟實力存在巨大差距,那麼更強大的國家可能佔據上風;如果經濟實力沒有那麼大的差距,結果只會兩敗俱傷。Trump的魯莽舉措或許基於這樣一種脱離現實的信念——美國市場的巨大規模使其在任何貿易爭端中仍然具有極強的議價能力。

本文作者認為,將美國公民就業難題帶來的苦難歸咎於「中國製造」在政治上或是權宜之計,但是這可能將公眾憤怒和貿易政策引向錯誤的方向。特朗普政府的願景和初衷——即爲了保護苦苦掙扎的美國中低收入家庭而寧願放棄全球領導(統治)地位——固然真誠和美好,但是「貿易戰」的開啟似乎基於一種將複雜問題簡單化的理想主義天真態度,以及其對美國經濟承受能力的過度自信。70年代的石油危機致使美國製造業「癱瘓」至今,儘管供應鏈外遷弊端重重,但是工人階級自此停滯不前的收入至少能夠換取回歸正常狀態的通脹水平。直至今日,「供應鏈迴歸」似乎仍然伴隨着「通脹災難迴歸」的巨大風險。

△ 美國企業和消費者難以承受貿易戰帶來的重負(來源:Horsey)

值得一提的是,如前文所述,20世紀最突出的貿易摩擦由1930年的Smoot-Hawley關税法案引發,歷史學家和經濟學家就其對全球經濟的損害程度爭論不斷。元氣資本此前提及大蕭條與德國右翼勢力抬頭的直接聯繫,事實上,諸多歷史學家認為,美國20年代的保護主義態度促成了納粹和其他法西斯政黨的崛起。

「經濟學已經不再重要」

自2021年1月Joe Biden上任以來,儘管政府內閣一度考慮放寬對華貿易政策以抑制通貨膨脹,從而減輕美國公民的生活成本,但是隨着今年7月特朗普政府於2018 年對華國進口商品徵收的關税部分到期,美國選擇延續對價值約160億美元的商品徵收25%關税的「懲罰」。從拜登政府頒佈芯片法案之際起,保護主義似乎只是暫時遮蔽「徵收關税」的長矛,轉而悄然披上「本土補貼」的外衣。

9月21日,Foreign Policy指出,「Biden擔心對中國呈現軟弱跡象的政治后果,儘管一位高級政府官員在5月初承認,諸多關税政策缺乏戰略理由,除了傷害美國消費者和製造商……種種跡象表明,全球最大的兩個經濟體已經陷入了一場曠日持久的貿易戰,這場看不到盡頭的角逐將不可避免地導致全球經濟萎縮……美國和其他主要經濟體處於‘防禦模式’,隨時準備在必要時刻提高貿易壁壘和關税……你可以將這種代際變遷稱為‘中國衝擊’的長尾效益」。

新民族主義在兩個政黨中的根深蒂固令人不安,美國財政部長Janet Yellen和諸多經濟學家均對關税的危險境地作出警告。然而,理智正在讓位於「對華鷹派」。對此,Foreign Policy評論道,「在Biden執政近兩年后的今天,我們已經處於一個‘經濟學不再重要’的新時代,基於技術民族主義的民粹主義呼聲佔據主導地位」。

本文作者認為,美國拋棄經濟學的保護主義態度無法阻撓自由貿易,更不意味着全球自由貿易時代的終結。這僅是其與失控力量的「殊死搏鬥」,是其為維持全球領導地位的情感掙扎,儘管這種搏鬥成本昂貴,儘管放棄掙扎能夠確保世界經濟繁榮與共。

<The ‘Conspiracy’ of Free Trade>作者Marc-William Palen認為,如果「貿易戰」有贏家,那麼勝利似乎屬於置身事外的國家。在19世紀后期加拿大和美國之間的貿易戰中,加拿大對美出口萎縮直接導致加拿大在英國尋求出口市場——大英帝國纔是贏家。與之類似的是,蘇聯自1917年誕生之日起便遭遇西方貿易伙伴的孤立,然而,1930年的Smoot-Hawley關税法案導致意大利等國放棄美國進口,轉而與蘇聯重建貿易關係。

Carnegie Endowment技術與國際事務項目在一項關於「隨意脱鈎風險」的研究報告中列舉了一則美國20年前基於反華情緒的保護主義警示案例。彼時,出於對「北京竊取衞星機密」的懷疑,美國國會對一切本國商業衞星銷售施加嚴格出口限制,這甚至適用於諸如加拿大等友好國家。News Week曾戲虐地調侃道,「將加拿大這個無害之地視為國家安全威脅實在需要想象力的飛躍。當然,除非你是美國國務院,而問題圍繞衞星銷售」。作為結果,美國在全球市場的份額受到了毀滅性打擊。衞星工業協會曾於2000年稱,「在過去近兩年時間中,美國在全球市場的份額從 75% 驟降至 45%」。

如今,美國對中國的信任缺失促使中俄兩國取得自60年代以來空前的緊密聯繫,隨着中國在美國、甚至西方盟國以外尋求出口市場,中亞、北亞以及潛在的西亞或許纔是最大的贏家。

一個基於科學的事實是,如果美國由新民族主義驅動的反華情緒和背離經濟學的保護主義態度進一步惡化,迎接西方世界的必將是一個昂貴的世界——這一成本將超出貨幣意義。

參考資料:

Irwin D., 2017. Clashing over Commerce: A History of US Trade Policy. University of Chicago Press.

Politico. 2022. Electric cars rekindle transatlantic trade war. [online] Available at: <https://www.politico.eu/article/electric-car-rekindle-transatlantic-trade-war/> [Accessed 13 September 2022].

Fortune. 2022. The U.S. plans to expand a chip export ban on China, ratcheting up the tech war between the two countries. [online] Available at: <https://fortune.com/2022/09/13/u-s-plans-chip-export-ban-on-china-tech-war/> [Accessed 13 September 2022].

CNBC. 2022.Buying a car and want to go electric? Inflation Reduction Act extends $7,500 tax credit — but with price, income caps. [online] Available at: <https://www.cnbc.com/2022/08/10/inflation-reduction-act-extends-7500-tax-credit-for-electric-cars.html> [Accessed 13 September 2022].

Federal Reserve Bank of St. Louis. 2019. How Industrialisation Shaped America’s Trade Balance. [online] Available at: <https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/fourth-quarter-2019/industrialization-trade-balance> [Accessed 19 September 2022].

National Bureau of Economic Research. 2013. Globalization in an Age of Crisis: Multilateral Economic Cooperation in the Twenty-First Century. [online] Available at: <https://www.nber.org/books-and-chapters/globalization-age-crisis-multilateral-economic-cooperation-twenty-first-century> [Accessed 20 September 2022].

The New York Times. 2017. Trump Abandons Trans-Pacific Partnership, Obama’s Signature Trade Deal. [online] Available at: <https://www.nytimes.com/2017/01/23/us/politics/tpp-trump-trade-nafta.html> [Accessed 20 September 2022].

本文由公眾號元氣資本(ID:yuanqicapital)原創撰寫,文中觀點僅供參考,不構成投資建議。

推薦文章

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?