原创精选> 正文

减存量房贷利率传闻引爆内房股!“升仙”房企还有救吗?

2023-08-30 11:25

编者按:回顾已跌成“仙股”的房地产公司,多数因行业不景气、销售低迷、负债累累。近期多项政策推动房企解决资金问题,处于困境中的企业有望因此迎来转机。

近日,受市场传闻和房地产利好政策推动,地产板块强势上攻。截至8月29日收盘,在港上市的内房股大多数呈双位数涨幅。其中,富力地产涨超18%,绿城中国涨超13%,融创中国、碧桂园涨超12%。龙光集团涨超9%,新城发展涨超8%,中国金茂涨超7%。

据最新的市场消息称,银行从业人士透露,存量房贷利率即将下调。市场认为,8月20日五年期LPR未如期下调,也是为了下调存量房贷利率创造条件。目前,市场预期存量房贷可能会下调0.5-1个百分点。

另外,昨日流传一张《关于召开个人住房贷款存量利率调整项目启动会议的通知》截图,显示某银行拟于8月30日召开个人住房贷款存量利率调整项目启动会议,要求数管部、软件中心、数据中心、测试中心、个金部/消保部、网金部等多个部门参会。

从交易商席位看,在房地产利好政策调整之前,多家外资经纪商出现在港股内房股净买入席位,或预示着“华尔街之狼”们正在抄底中国房地产。

港交所数据显示,摩根大通正在逢低买入碧桂园。摩根大通在8月14日增持了1.71亿股碧桂园,约为1.44亿港元。此次增持后,摩根大通现在持有13.94亿股碧桂园的股份,持股比例由4.42%上升至5.04%。

复牌之下,内房“仙股”队伍迎扩容

最近一段时间,受到暴雷危机影响的内房股纷纷在港交所宣布复牌。根据统计数据显示,目前在港股市场上,内房股中有很多公司的股价都降至1港元以下,其中包括碧桂园、龙光集团、融创中国、SOHO中国、宝龙地产、佳兆业集团等。除此之外,还有其他许多知名房企,如富力地产、远洋集团、中国金茂、新城发展等也面临"升仙"的困境。

回顾已跌成“仙股”或濒临“升仙”的地产公司,大多数都受到行业持续悲观、销售和融资业务低迷等因素影响,进而产生大额负债,甚至资不抵债。

- 8月28日,中国恒大在停牌超过17个月后,“压线”复牌。复牌前一天,中国恒大披露,截至2023年6月30日,该公司负债总额为23882亿元。

- 8月28日,由于商票逾期深陷“破产重组”传闻的富力地产,也披露了2023上半年的业绩。截至报告期末,富力地产总负债3000.78亿元,总资产3616.32亿元,现金及现金等价物17.8亿元。

- 8月18日,SOHO中国披露了2023年上半年业绩。财报显示,截至6月30日,SOHO中国的现金及现金等价物约6.27亿元,银行贷款及其他贷款约160.46亿元,总负债约315.19亿元,总资产约689.2亿元。

- 7月28日,在停牌近4个月后,世茂集团宣布申请复牌,同时披露了截至2022年底的财务状况。截至2022年12月31日,世茂集团总资产达约6162.1亿元,总负债为5367.06亿元,净资产为795.05亿元。

多项重磅政策落地,“升仙”地产股还有救吗?

最近,房地产领域暖风频频,多项利好政策重磅落地。

8月25日,住房和城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合发布公文,推动实施购买首套房贷款“认房不用认贷”的政策。所谓的“认房不用认贷”是指商业银行在确定贷款比例时,只根据家庭名下是否拥有房产来判断,而不管购房家庭是否已有住房贷款记录。

同日,财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》。自2024年1月1日至2025年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

8月27日晚间,证监会也发布系列利好消息,其中特别明确提出,房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。业内人士认为,这有利于改善房地产行业的融资环境,更有助于防范和化解当前房地产企业的流动性风险。

这一系列政策的调整显示了政府对房地产市场的支持,并意味着市场环境正在逐步改善。对于处于资金困境中房地产企业来说,这可能意味着筹资和恢复经营的机会。

方正证券指出,“认房不认贷”有望助力销售回暖,政策宽松空间尚存,融资端持续呵护,看好地产板块行情表现。地产政策从供需两端持续加大支持力度,宽松空间仍然存在,楼市在政策助力之下有望在金九银十迎来回暖。国信证券指出,中期看,8月为销售的传统淡季,且当前基本面前置指标已经企稳,预计销售数据不会进一步下滑,叠加核心城市需求端政策落地的提振,Q4或将迎来政策发酵与数据修复的共振。

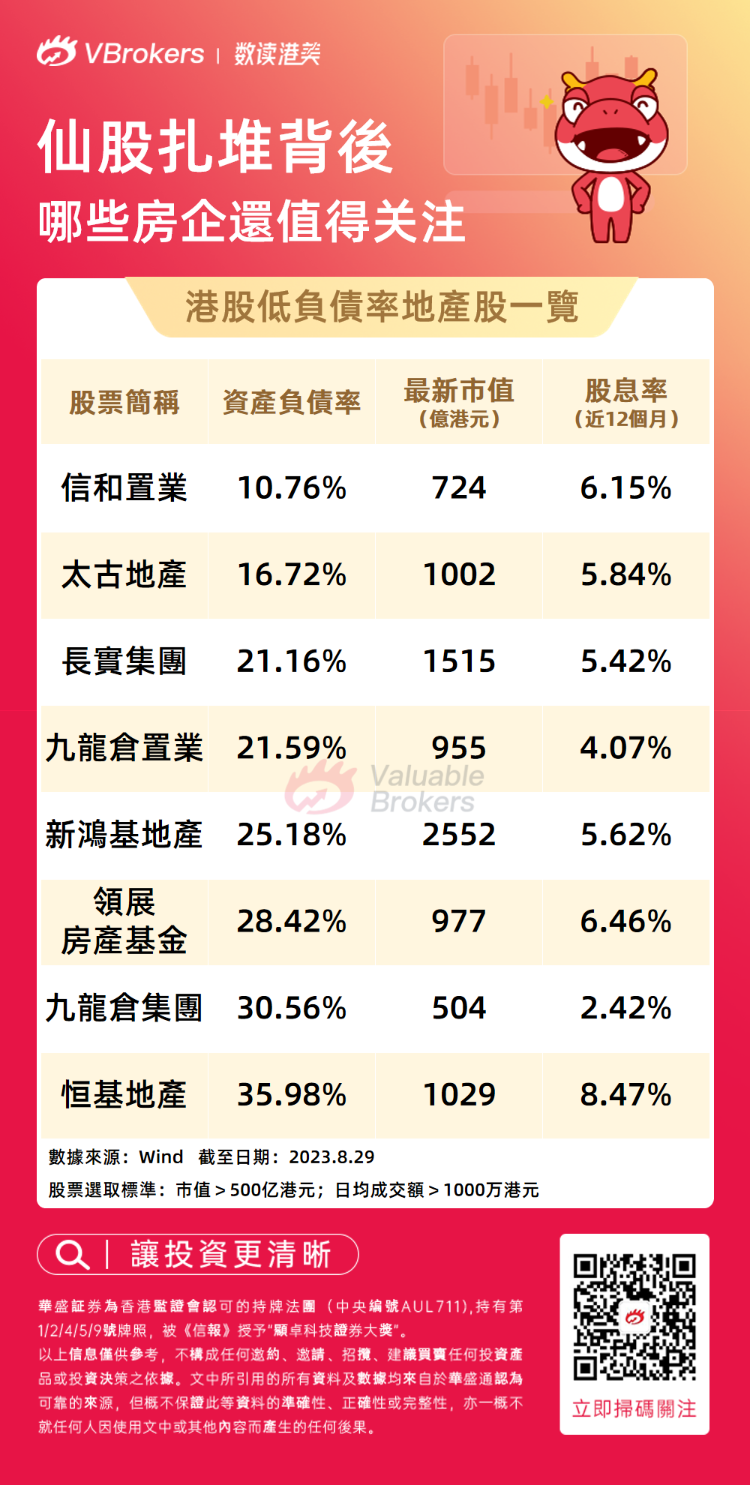

针对港股地产板块,投资者不妨可以留意一些香港本地地产股的投资机会,这些股票的特点是负债较低且股息率较高。以下是根据2023年中报业绩整理的一些负债率低于50%且股息率高于5%的香港地产股,仅供参考。

| 仙股扎堆背后 ,哪些房企还值得关注 ?港股低负债率地产股一览 | |||

| 股票简称 | 资产负债率 | 最新市值(亿港元) | 股息率(近12个月) |

| 信和置业 | 10.76% | 10.76% | 6.15% |

| 太古地产 | 16.72% | 16.72% | 5.84% |

| 长实集团 | 21.16% | 21.16% | 5.42% |

| 九龙仓置业 | 21.59% | 21.59% | 4.07% |

| 新鸿基地产 | 25.18% | 25.18% | 5.62% |

| 领展房产基金 | 28.42% | 28.42% | 6.46% |

| 九龙仓集团 | 30.56% | 30.56% | 2.42% |

| 恒基地产 | 35.98% | 35.98% | 8.47% |

| 数据来源:Wind 截至日期:2023.8.29 | 股票选取标准:市值>500亿港元;日均成交额>1000万港元 | ||

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

推荐文章

港股周报 | 中国大模型“春节档”打响!智谱周涨超138%;巨亏超230亿!美团周内重挫超10%

一周财经日历 | 港美股迎“春节+总统日”双假期!万亿零售巨头沃尔玛将发财报

一周IPO | 赚钱效应持续火热!年内24只上市新股“0”破发;“图模融合第一股”海致科技首日飙涨逾242%

从软件到房地产,美国多板块陷入AI恐慌抛售潮

Meta计划为智能眼镜添加人脸识别技术

危机四伏,市场却似乎毫不在意

美股机会日报 | 降息预期升温!美国1月CPI年率创去年5月来新低;净利、指引双超预期!应用材料盘前涨超10%

财报前瞻 | 英伟达Q4财报放榜在即!高盛、瑞银预计将大超预期,两大关键催化将带来意外惊喜?