原创精选> 正文

或成美股“黑天鹅”?一文览尽美国债务上限危机的前世今生

2021-09-30 21:20

随着美国政府债务上限在暂停两年后于今年8月1日重新生效,近在咫尺的债务违约问题再次回到大众视野,美国市场笼罩在巨大的不确定性中,“黑天鹅”呼之欲出。

正如美国财政部长耶伦所说 “如果在10月18日触及债务上限之前不采取行动提高或暂停债务上限,美国将面临“有史以来第一次违约”。这将带来灾难性的后果,包括金融危机和经济衰退。

一、“政府关门”和债务违约危机究竟怎么回事?

目前摆在议员面前最重要的事情是如何避免政府在10月1日当天关门,以及如何解决迫在眉睫的债务上限问题。10月1日,是美国政府新财年的起始日,如果美国民主和共和两党未能就政府新财年预算决议达成共识,美国政府将再次陷入关门风波。

美东时间29日本周三,参议院民主党领袖舒默称,民主党将提出一个能得到两党支持的短期支出修正案,为美国政府在截止周四(9月30日)的本财年之后继续运营提供资金,美国参议院最早于29日就该法案举行投票,一旦决议通过,它将避免政府关门。

只是,美国政府如今正面临真正棘手的是债务上限问题。

产生于百年前的“债务上限”是美国国会制定的联邦政府为履行已产生的支付义务而举债的最高额度。触及这条红线,意味着美国财政部的借款授权用尽。

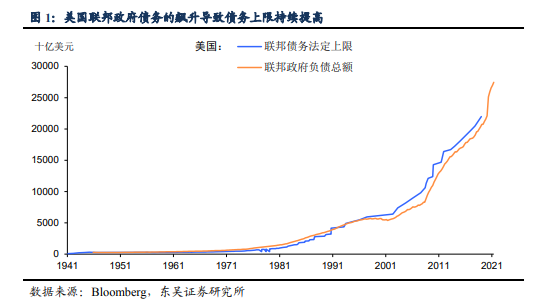

据美国国会预算办公室统计,截至6月30日,美国现在的国债规模约为28.5万亿美元,债务上限设定为28.4万亿美元,远高于2020年美国国内生产总值(GDP)。

美国是最典型的“借债度日”国家,“债台高筑”是常态,美国债务在飙升后都引发了债务上限的提高,历史上国会调高政府债务上限高达78次。

随着债务滚雪球般扩大,2013年以来,美国国会不再直接调高债务上限,而是设置时限暂停债务上限生效,但问题的解决并非一帆风顺。2011年和2013年的债务上限危机无疑最值得借鉴:

二、2011、2013债务上限危机对美股影响

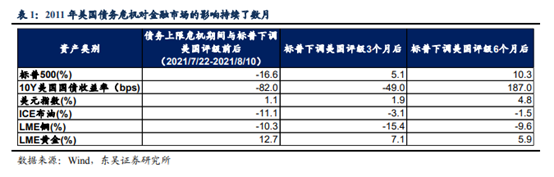

2011年8月,两党围绕提高债务上限的持续博弈,曾造成资本市场剧烈波动,导致国际信用评级机构标准普尔将美国主权信用评级由“AAA”下调一档至“AA+”。历史上,美国首次遭遇主权信用降级,金融市场也陷入避险模式。

由于债务上限谈判陷入僵局,2013年的债务上限危机导致美国政府关门的半个月,在拖累经济增长的同时亦使得美联储推迟taper。美国政府首席经济顾问表示,政府停摆拖累美国四季度GDP增速 0.25%,并减少10月就业人数12万。

从金融市场的角度,2011年债务危机引发的波动比2013年要大的多。

2011年债务危机期间,标普500指数跌幅近17%,10年期美债收益率下行82bps,避险情绪下黄金飙升近13%。大类资产中,债务危机对于美债影响的持续性尤为显著,持续了三个多月。

三、这次债务上限危机的“新变数”

鉴于本财年即将结束,民主党希望将防止联邦政府停摆的临时拨款与债务上限议题捆绑到一起投票表决。本来这在技术上并不是问题,但在当今美国却成了一个天大的难题。

由于2022年中期选举临近,民主党能否保住目前在国会两院的微弱优势,共和党能否夺回至少一院,全看“让美国债台高筑”这口锅扣在谁头上了。

参议院共和党领袖麦康奈尔坚持认为,民主党人花钱太多,现又正在国会推进拜登政府3.5万亿美元一揽子社会保障支出法案,既然这项法案无需共和党议员支持便可借助“预算和解程序”由参议院民主党人以简单多数通过,那么民主党完全可以把提高债务上限的条款纳入其中一起通过。

共和党参议员可以为避免政府停摆支持通过一项单纯的紧急拨款法案。但如果其中捆绑债务上限条款,共和党绝不答应。

但民主党人坚称,在2019-21年的上次债务上限暂停期间积累的债务,有很大一部分是特朗普政府在许多共和党人支持下制定的政策结果。现在是在“偿还特朗普的信用卡欠账”,所以增加举债的历史责任不能由民主党一家来承担。

市场认为两党最终会达成协议,但高盛则预计:此次美国两党谈判将给市场带来巨大的不确定性,可能与2011年类似,对市场产生较大影响。

四、此次债务危机后续进展

美东时间29日周三,美国众议院议长、民主党人佩洛西称,众议院正在进行暂停政府债务上限的投票,已经排除了通过和解程序就债务上限达成共识的可能性。

众议院投票结果显示,美国众议院以219:212的票数通过暂停债务上限的法案。民主党籍俄勒冈州众议员Kurt Schrader和缅因州众议员Jared Golden与共和党人一起投下反对票;共和党籍伊利诺州众议员Adam Kinzinger则是与民主党站在同一阵线支持法案的唯一一名共和党人。该法案将暂停联邦债务上限至2022年12月17日,距离美国违约还有大约三周的时间。

这项法案如今将提交给参议院表决,法案必须获得60票,才能在两党势均力敌的参院闯关成功。但共和党人表示,他们不会投票赞成提高债务上限,并呼吁民主党,要通过相关立法,就通过只需50票的「预算和解」程序。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

推荐文章

美股机会日报 | 市场风格趋变?美银称接下来是小盘股的天下;金价重回5000美元上方,贵金属板块盘前齐升

新股暗盘 | 乐欣户外飙升超70%,中签一手账面浮盈4345港元;爱芯元智微涨超0.2%

高盛预计英伟达Q4营收达673亿美元 给出250美元目标股价

财报大跌背后:微软正在进行一场昂贵但精准的“利润置换”

港股IPO持续火热!下周6股排队上市,“A+H”占比一半

港股周报 | “AI红包大战”厮杀!腾讯周内暴跌近10%、阿里重挫8%,南下资金出手560亿港元大举抄底

美股机会日报 | 止跌企稳!纳指期货盘前涨约0.5%,有分析称美股连遭重挫后或回升;亚马逊盘前大跌超8%

一周财经日历 | 事关降息!美国1月非农、CPI数据下周公布;恒指季检结果下周五揭晓