原创精选> 正文

小米造车后续:必然的选择,市场回归理性

2021-04-01 09:15

当雷军在发布会上饱含深情地说出愿意堵上所有声誉来进行人生最后一次创业——打造小米汽车时,相信很多人都感慨万千。雷总的这句话听起来甚至有些“悲壮”的味道,但深挖雷军本人以及小米公司现状,造车也许是必然之选。

在米粉们的狂欢之外,很多人也对小米造车计划表达了担忧。面对日渐拥挤的电动车赛道,雷军为何此时宣布造车?而小米在看似没有任何优势的情况下,又能否取得让人惊喜的成果呢?

造车的必然性

1、领头人雷军:顺势而为,在风口上猪都能飞起来

生于1969年的雷军年少成名,自22岁加入金山之后,不到30岁就成为金山总裁。不过在2007年雷军却急流勇退,辞去了CEO的职务。这让很多人并不理解,但到2010年,小米公司宣告成立,雷军开始成为智能手机和互联网的搅局者。同样就在当年,苹果发布的iphone4成为一代经典,智能手机的时代就此来临。雷军敏锐地发现未来手机和互联网才是大趋势,并以“为发烧而生”为口号推出了小米手机,被人们称为“价格屠夫”、最具性价比手机。随后几年的小米积极奋进一发不可收拾,手机至今已经推出第11代,且销量逐年走高(除2016年外)。至2020年,小米手机出货量位居全球第三,是前四名(三星、华为、小米、苹果)中唯一逆势大涨的手机厂商。

来源:小米公司

小米手机的成功验证了雷军的“风口论”:站在台风口,猪也能飞起来。当然,这是雷军自我谦虚的说法而已。事实上,小米的成功正是由于雷军敏锐的洞察力,抓住智能手机发展机遇的体现。而如今,雷军似乎也看到新能源电动车的风口,正如当年看到智能手机时一样。

风来自于哪里?政策方面:国家正大力扶持新能源产业,并试图以电动车来完成对海外传统车企的弯道超车;制定碳中和目标,致力于环境保护。行业方面:越来越多的车企、甚至互联网科技企业也都跑上电动车的赛道,并取得一定成效。个人方面:雷军的洞察力和拼劲,以及他想要改变中国制造在老百姓心目中形象的个人情怀,也促使他走出了这最后一步。

2、 小米集团:造车最好的后盾,但小米品牌需要更好

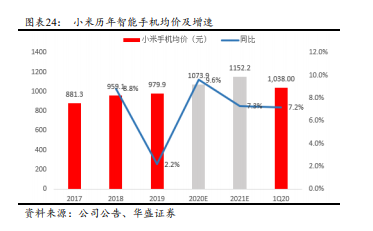

小米集团取得成功之后于2018年在港交所上市,雷军在上市当天承诺:让买入小米股票的人赚一倍。但事与愿违,由于手机市场的竞争进入白热化,“薄利多销”的小米模式似乎并不受市场青睐,小米甚至被人打上“屌丝机”、“组装机”等标签。小米集团随后破发,并较长时间处于几乎腰斩的地位。雷军对此也是耿耿于怀,并开始探索让小米走向高端,并获取更高毛利的方法。2020年小米10发布,定价3999元,是小米集团冲击高端手机市场的第一步。最近,顶级旗舰机型小米11 Ultra、“安卓机皇”小米11Pro和万元高端折叠屏手机MIX FOLD也都在昨晚的发布会上亮相,为小米手机抢占高端市场打下坚实基础。

来源:小米公司、华盛证券

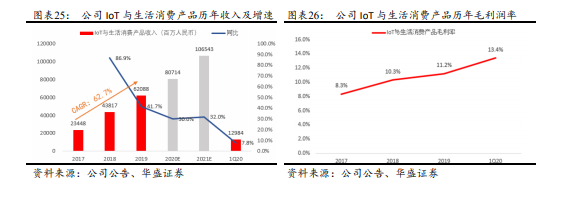

除了手机,小米在AIoT平台也处于领先地位,手机+AIoT已成为公司战略。小米IoT平台的收入在2019年就已经超过500亿大关,IoT平台连接的智能设备已超过3亿台,毛利率也逐年提高。未来随着行业规模的不断扩展,华为公司预计到2025年,智能设备将升至1000亿台以上,这说明小米的IoT平台还有巨大的利润空间。在汽车行业电动化、智能化、互联化的前提下,小米在IoT积累的技术优势也有利于更好地提升汽车驾驶体验。

来源:小米公司、华盛证券

随着小米手机冲击高端市场和IoT业务不断提升,市场也重新对小米进行了估值。2020年以来,小米集团股价一度上涨300%有余,最新市值高达6800亿港币,成功兑现了上市之初翻倍的承诺。同时,小米集团目前手握超1000亿人民币现金,在投资大、见效慢的电动车市场,丰富的资金储备、小米集团强大的后备支持,是雷军造车的底气所在。

但小米如果仅作为智能手机和IoT平台公司,当前市值可能明显偏高,这也是为何小米上市之后长期处于腰斩状态的重要原因。雷军急需找到让小米品牌价值飞跃的办法,以维持甚至缔造更高价值的小米集团。此时,电动车赛道可能是小米的不二选择。

3、 造车早有准备,入场恰逢其时

小米下定决心造车并不仅仅是在看到风口后的一时冲动,其中也有过艰难的思想斗争,这也不难理解为何雷军会说出赌上全部声誉这样悲壮的话了。

雷军在官宣造车之前犹豫再三思考过很多,并在今年开始做了全面调研,最终经过深思熟虑后才做出了这一重大决定。从公开资料显示,小米其实很早就瞄准了汽车赛道。2012年小米投资了汽车领域实用应用开发商木仓科技;2014年投资地图软件凯立德;2015年由雷军创立的顺为资本直接投资了蔚来汽车;2016年和2019年顺为资本则是两次投资小鹏汽车;2017和2019年,小米集团分别和北汽以及梅赛德斯-奔驰达成了战略合作协议。蔚来和小鹏已经推出了畅销车型并双双在美国上市并受到资本的热捧,雷军其实也是直接受益人。

来源:网络,图为雷军和蔚来汽车创始人李斌

小米不仅对外有投资和合作,对内也就汽车相关技术进行了研发。公开资料显示,目前小米集团与汽车相关的专利数已经达到834件,涉及车辆定速巡航、操控、导航、停车等各个方面。另外,小米在智能座舱方面的专利申请也有18项。基于此,在人机交互层面非常有经验的小米可能为电动汽车带来更智能的变化。安信证券表示,智能汽车和智能手机的发展迭代之路极为相似,小米作为智能手机的革命者,对智能汽车的发展趋势具备天然敏感性,这也是小米跨界造车的重要原因。

另外,相对于手机和IoT平台,汽车明显拥有更高的毛利。这可能也是雷军反复思考让小米摆脱“低端”形象、维持高估值所得出的一个答案。汽车拥有更强的品牌效应和单品利润,同时深耕互联网的雷军也深知未来自动驾驶领域的广阔商业前景。

尽管赛道开始变得拥挤,但先行者特斯拉、比亚迪以及蔚来小鹏等已经在国内培育了非常完善的供应链企业,同时相关的管理人员、技术人才、营销人员等基本上都已经成熟。对于小米来说,造车所需要付出的成本已经大大降低了。此时入场造车,恰逢其时。

竞争激烈,小米要造车真的不容易

特斯拉、比亚迪、小鹏、蔚来等企业基本上瓜分了中高端电动汽车的市场,而小米汽车的定位显然是为了摆脱“廉价”、“低端”等标签,因此也不可能去抢占低端市场。另外,类似苹果、百度等强劲的对手也都正等待入局。加上传统车企也正往电动汽车转型,小米面临的压力可以说是巨大无比。

同时,汽车制造无论在技术还是生产方面的投入都是要明显高于手机的,就算小米拥有千亿现金,在短期难以获得回报的前提下,一旦开始造车进入持续输血期,兼顾手机、IoT和汽车业务的小米资金链将明显承压。

尽管如此,小米还是来了。在电动车智能化的前提下,小米对于自身的优势非常清楚:完整的生态建设能力。2019年小米与奔驰的合作,就开始推动旗下的语音助手小爱同学进入人机交互系统。另外,备受好评的小米MIUI系统也可能移植到车载服务系统上。同时,小米在芯片供给端与高通长期稳定的合作,在当前“缺芯”的背景下也是一大优势。

小米的造车模式也可能影响其最终的产品成色。此前传小米将和长城汽车合作,以代工的形式来打造小米汽车。代工模式也是大部分科技公司的选择,比如阿里和上汽推出的智己汽车,苹果也传闻可能和日产、现代等汽车厂商合作。把生产交给更专业的传统车企来做,自身专注于提供生态技术支持无疑是科技公司造车最好的方式。而且长城汽车在近几年不断研发新车型并广受消费者好评,市场占有率明显扩大,稳坐中国自主汽车品牌三强宝座。因此,小米如果和长城合作所推出的最终产品,有可能成为市场爆款。

最后,米粉们的支持也是小米的一大优势。小米在手机、IoT平台积累了大量的粉丝,拥有数量广泛的既定消费群体,这是其他汽车厂商没有的优势。很多米粉已经在期盼“年轻人的第一辆车”了,相信届时会有不少人为小米汽车买单。

狂欢已过,市场更加冷静

今年2月份传出小米造车的消息之后,小米集团股票一度出现大涨10%的表现,表明市场对此充满期待。官宣造车之后,小米集团昨日虽然开盘一度上涨超过5%,但随后逐步走低几乎收平,暗示市场慢慢回归理性。

来源:华盛证券

花旗银行同样对小米造成持有谨慎态度,担忧小米并没有搭建起完整的供应链,会对小米的资源造成大量消耗,从而影响公司盈利能力。因此花旗建议小米采取物联网布局的方式,与关联公司合作并出售生态系统,以此方式进入汽车圈。

我们对于小米造车的具体形式仍了解地不多,虽然小米创造了手机神话,但汽车确实和手机不是一个量级的产品。小米能否用汽车复制手机似的成功,我们拭目以待。

风险及免责提示:以上内容仅代表本文作者的个人立场和观点。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。本文不构成任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

推荐文章

华盛早报 | 非农数据大超预期!首次降息或延至7月;AI恐慌交易蔓延至房地产服务板块, CBRE暴跌12%;智谱发布新模型

美股机会日报 | 经济数据强劲!美国1月非农就业大超预期,纳指期货涨至0.6%;AI应用股业绩超预期,Shopify涨超10%

资金复盘 | 北水净买入港股超48亿港元,逾7亿港元抢筹腾讯

华盛早报 | “AI威胁”波及华尔街!财富管理公司全线暴跌;豆包官宣“参战”!春节AI红包战愈演愈烈

美股机会日报 | 科技巨头迎利好?特朗普政府拟结构性豁免芯片关税;台积电1月销售额创历史新高,盘前股价涨近3%

一图看懂 | 净利大增60.7%!中芯国际Q4营收24.9亿美元,同比增长12.8%

美股机会日报 | 市场风格趋变?美银称接下来是小盘股的天下;金价重回5000美元上方,贵金属板块盘前齐升

高盛预计英伟达Q4营收达673亿美元 给出250美元目标股价