原创精选> 正文

奈飞,商业模式与护城河

2017-01-30 12:00

- 奈飞(NFLX) 0

很久很久以前,有一家公司叫Blockbuster,称霸租碟业许多年。某个叫Reed Hastings的哥们在那里租了个碟,结果由于超期归还被黑走“一大笔”逾期费(大概40美元),怒了。然后他忿忿地去健身,发觉健身房商业模式甚是美哉,不管你去得多还是少,会员费半毛钱也不能少交。很不巧,Hastings是一个动不动就要改变世界的软件工程师,想法来了就要干,更不巧的是他当时已经非常有钱。于是愤怒之余他创办了Netflix,也是做租碟生意,没有逾期费并且搞会员制。十三年后Netflix把Blockbuster干到了破产保护,大仇得报。

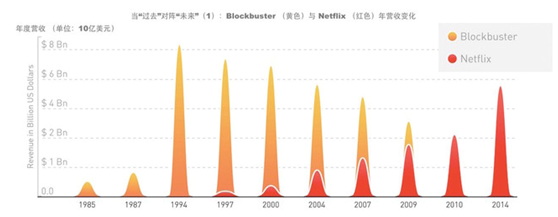

当然不能说Blockbuster命衰,事实上她是代表了过去输给了未来,而显然Netflix就是未来。但Blockbuster也并非一下子就溃不成军,具体而言她遭到了Netflix商业模式二重进化的长期又残酷的折磨。

商业模式

Netflix商业模式1.0

此阶段Netflix的只是在Blockbuster模式上一次勇敢的进化。Blockbuster模式很单纯:你来我店,我租你碟,到期还碟,不还扣钱。乍一看八零后们这就是小时候家门口的租录像租书店啊有没有。早期的Blockbuster做的比其他竞争对手更到位的地方,是使用数据分析周围居住群众的人口特征,并以此来决定藏碟的种类。这种商业模式有一个形象的名字叫地主模式 (landlord),意思是我有资产,暂时租给你用一用。顺便一说,追本溯源几乎所有的商业模式都能归结成如下四种形象:Creator (制者),Distibutor (担夫), Landlord (地主)和 Broker (掮客)。

Blockbuster通过特许经营和领先一步的数据分析干掉了一大批当地“门口的租碟店”,比较讽刺的是后来干掉她的Netflix用的也是更领先一步的大数据分析。至2004年的峰值,代表“过去”的Blockbuster 一共拥有九千多家店面与接近六万的雇员。所以在创办之初Netflix看起来确实有点在大风车前抽抽的唐吉坷德的意思。

在1.0 进化的伊始Netflix只对Blockbuster模式做了两个改变 1. 轻资产化,无店面,网上运营。2. 邮碟到户。用户在网上订碟,Netflix用隔夜快递邮寄给客户,客户看完邮寄回Netflix。相较于Blockbuster,如此操作的直接比较优势是1. O2O,可以不出门,省腿。2. 选择多, Blockbuster根据人口数据调整藏碟,也比不上琳琅满目的线上选择。

此时的Netflix无论做什么都在琢磨一个问题:怎样才能让用户体验比从Blockbuster租碟更好?很多人认为Netflix是一开始就采用月费会员制并且不收逾期费用,其实不然,Netflix也是摸石头过河逐步实验新玩法,一开始的收费是每张碟五毛,相比于Blockbuster平均每张五刀优势已经非常明显。

到了1999年9月,Netflix终于推出了无到期日、无逾期费、无邮费的三无会员制,一个月会费19.95美元,每次最多租四碟。有人问Blockbuster不会有样学样不收逾期费么?事实是当时逾期费占了Blockbuster总营收的16%,当然后来Blockbuster也尝试自建了线上租碟平台Total Access,但最后都无法阻止这家巨无霸的原地爆炸。

一张图可以描画代表未来的Netflix对战代表过去的Blockbuster的大场面:

Netflix在击败对手的过程中,也是走一步看一步,步步为营。2002年上市的招股说明书中有这么一段话:“从一开始到现在,我们积累了天量的亏损,我们甚至有9000万美元的权益赤字(资产负债表的负债大于资产)。我们需要极大地提高我们的营业利润率来实现盈利。我们可能永远不能盈利。”

Netflix商业模式2.0

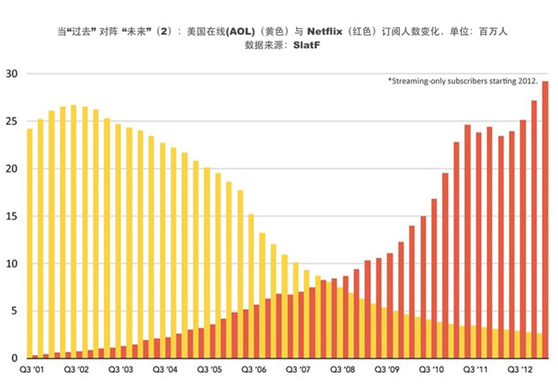

1.0逆袭成新盟主之后,Netflix无论做什么都开始琢磨另一个问题:怎样才能让用户体验比从Netflix租碟更好?到了2006年,这一年是Netflix流媒体(streaming)的元年,在这一年之前Netflix的订阅人数是420万,基本服务月费降至17.99美元。流媒体这个点子在当时也谈不上十分性感新颖,1995年就有人尝试搞流媒体的生意,但问题是技术实在跟不上灵感,这也说明新概念能赚钱的前提一定是技术到位,比如,现在的AI(人工智能)和VR(虚拟现实)。

2006年美国家庭的宽带普及率比2005年上涨了40%,达到8400万人;还有另一个也许更重要的数据变化:相比2005年,家庭全部年收入为4万到5万美元之间的家庭,宽带普及率暴增70%。这说明中产阶级一下子网络化了,根据“得中产阶级得天下”的商业规律,这应该是发展流媒体最好的时光, 2005年的另一件大事也让仍然在摸索中“流媒体”实验取得了初次大捷:YouTube横空出世。

无论是租碟,还是流媒体,其实Netflix这门生意最核心的价值并无变化:内容点播,随性随需求,不同于传统的实时直播。在这一点上流媒体显然能够完胜租碟,所以我们看到Netflix开始逆袭曾经的自己。Netflix的流媒体从明面上看有那么几个优势:1. 便宜,月费降至10美元以下。2. 跨平台,电视、PC、Wii、PlayStation、XBox,个性化设置随账户而走,换个平台你照样可以从之前的记忆点开始播。3. 用户个性化设置。4. 无广告或者“推广”。5. 自制内容,内容上创新自给自足,在内容独家性上深度布局。

2005年流媒体之前,Netflix订阅人数为420万;2016年流媒体十年之后,Netflix订阅人数为8320万。

护城河勘察(比较优势分析)

Netflix较明显的优势,比如全球市场和规模优势,在这个行业中其实不算是真正的护城河,因为根据巴菲特的定义,护城河是指公司持久阻挡竞争而保持长久盈利的能力,规模优势在零售业或许算是,但是在流媒体行业,技术革新的行业,规模优势在蜂拥而来的创新型竞争对手面前都不是个事儿。

Netflix真正的护城河

内容组合

毋庸置疑Netflix上的内容储备十分傲人,如果要看完Netflix上所有的内容,需要花费将近四年时间。但一个比较让人错乱的事实是:比起2014年,目前Netflix的内容总量萎缩32%。2014年1月Netflix 向美国用户提供6484部电影和1609部剧集;但到了2016年3月,这个数量萎缩到4335部电影和1197部剧集。Netflix对此的解释是他们排除了大量非独家的内容而尽量保持队伍的纯洁性,比如The Hunger Game (饥饿游戏)系列由于Amazon上也有提供,所以Netflix在版权到期了以后就没有再续期。

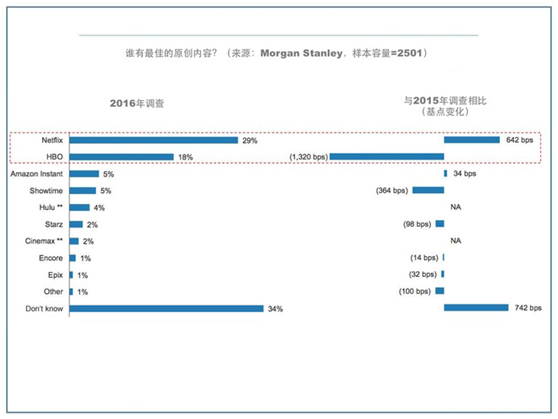

所以Netflix目前重心不是在于量而是在于质,尤其是在于内容的独家性,这是一个凿护城河的思维,让用户无法变节,因为许多内容别无分店。而目前各大机构做的问卷调查也表明Netflix的内容是有点可以护城的。比如Morgan Stanley针对18岁以上人群的代表性抽样调查(样本容量= 2501)显示,29%的受访者表示内容翘楚非Netflix莫属, 18%认为是HBO(时代华纳旗下的付费电视网),而这两位遥遥领先其他竞争对手,具体数据可以参考下图。2012年Netflix在内容上的投入大约是20亿美元,2016年预计要投入60亿美元(原创内容12亿)。

Netflix的原创内容在专业奖项上也是很有竞争力。在刚出炉的2016年艾美奖提名名单里,Netflix收获54个黄金时段艾美奖提名,仅次于FX和HBO;收获33个日间时段提名,为所有网络第一。考虑到Netflix自制剧的历史仅有短短的三年,成就已经斐然。

技术与大数据的应用

Amazon看起来在零售业,但其实她是个科技公司;Tesla看起来在造车业,但其实她是个科技公司;Netflix看起来在娱乐业,但其实她是个科技公司。从一开始单挑Blockbuster,Netflix骨子里玩的就是一个O2O的概念,离不开信息技术的开路。时至如今更是如此,Netflix是出了名的开着业内顶薪打着灯笼挖IT工程师,公司官网专门开设Netflix Tech Blog讨论各种尖端技术问题。

Netflix的技术应用本质上要回答两个问题:

1. 如何提升用户观看体验?

2. 如何在内容上投用户所好?

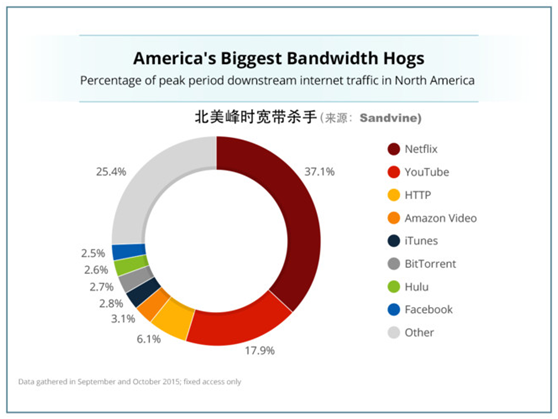

Netflix对第一个问题的回答在我看来是十分有诚意的。据上述数据显示,在高峰时段Netflix占据北美全互联网1/3的带宽,吞吐量颇为惊人。不管用户的带宽容量,最基本的体验需求就是两点:要高清,要流畅。但更清楚的画质与更少的带宽,往往是一个悖论,这就需要Netflix用到流媒体带宽节省的技术。

举个例子,大多数流媒体公司都会根据用户的带宽来决定传输的画质,这个技术Netflix也用,每一个视频都有多个不同质量的视频文件来支持,一个235 kbps的带宽大概可以传输320X240的画面,5800 kbps的带宽可以传输1080p的画面。但是有一个问题,为了适应带宽的限制,同样的大小并且使用同一种编码技术,但由于影片质量的不同,效果也会不一样。

于是Netflix的算法小组花了四年时间来重新编码,不再进行统一编码,而是根据每一个资源的特征来精细化处理,每一部片子都会得到不同的算法。这项技术可以在为用户节省20%的带宽的同时,提高画面的质量,解决悖论。Netflix的工程师愿意做到多精细?他们认为即使是同一个剧集,每一集都是不同的,每一集都应该有自己的编码。

关于第二个问题,Netflix的答题思路就是为坊间津津乐道多年的大数据分析,并以此为出发点来进行用户推荐和自制原创内容,以大数据拍“大数剧”。但各大电视台也都有各自不小的观众数据,HBO之类也有超过5000万的订阅用户,为什么Netflix运用的效果最好呢?

因为是Netflix想让你知道。这是宣传的噱头,比如举办比赛设计个大奖来吸引各界人才提供各种算法,用大数据分析定制《纸牌屋》获得了空前成功。其实作为后辈Netflix在行内如履薄冰,之前走一步算一步地拼死了Blockbuster,现在又要开始与业内最老牌的电视台制作方叫板,不在宣传上搞点噱头出来怎么抢客户。当网络铺天盖地宣传Netflix用大数据来分析用户观看习惯,客户就会在心理上接受Netflix向你推荐的节目。

但观众的口味变化较快,所以Netflix大数据分析上面的优势有待商榷。

(文章转自雪球网)

免责声明:本文仅供参考,并非投资建议,我们将竭力提供专业可靠的信息。转载请注明来源,本公司将保留所有法律权益。

推荐文章

春节休市提醒 | 港股除夕下午休市,大年初四开市;美股下周一休市一日

千亿资金需求下 OpenAI本周在ChatGPT上线广告

华盛早报 | 美股、金银全线暴跌,纳指跌超2%!韩国人再度扫货中国股票,大举买入MINIMAX、澜起科技;节前央行1万亿元买断式逆回购来了

美国联邦贸易委员会:苹果新闻偏袒左翼媒体、打压保守派内容

美股机会日报 | 就业数据转弱!美国至2月7日当周初请失业金人数超预期;存储概念股盘前齐升,闪迪大涨超7%

要点速递!《跑赢美股》春节特别直播核心观点总结

道指“一枝独秀”连创新高!特朗普喊话还能翻倍,轮动行情下如何平稳“上车”价值股ETF?

华盛早报 | 非农数据大超预期!首次降息或延至7月;AI恐慌交易蔓延至房地产服务板块, CBRE暴跌12%;智谱发布新模型