熱門資訊> 正文

中金:恆生與港股通三季度調整影響分析

2025-11-25 11:24

2025年11月21日盤后,恆生指數公司公佈了其定期的季度指數調整結果(此次審議考察日截至2025年9月30日,一般在考察日期后的8周內公佈)。此次調整範圍涵蓋港股主要旗艦指數如恆生、國企指數和恆生科技指數。此外,直接決定港股通可投資範圍的恆生綜合指數也有局部調整。我們綜合分析影響供投資者參考。

恆生系列指數調整:恆指納入信達生物;恆生國企納入百勝中國、信達生物與中國宏橋;恆生科技納入零跑汽車

► 成分股變化:信達生物納入恆生指數;百勝中國、信達生物與中國宏橋納入恆生國企,零跑汽車納入恆生科技。

1) 恆生指數:此次調整納入信達生物,權重為0.91%;沒有成分股被剔除,調整后成分股數量提升至89只。

2) 恆生國企:此次調整納入信達生物、百勝中國與中國宏橋,納入權重分別為1.30%、1.21%與0.91%;新奧能源、新東方-S與海底撈被剔除,剔除前權重分別為0.49%、0.28%與0.24%。調整后成分股數量維持50只不變。

3) 恆生科技:此次調整納入零跑汽車,納入權重為0.98%;ASMPT被剔除,剔除前權重為0.66%。調整后成分股數量維持30只不變。

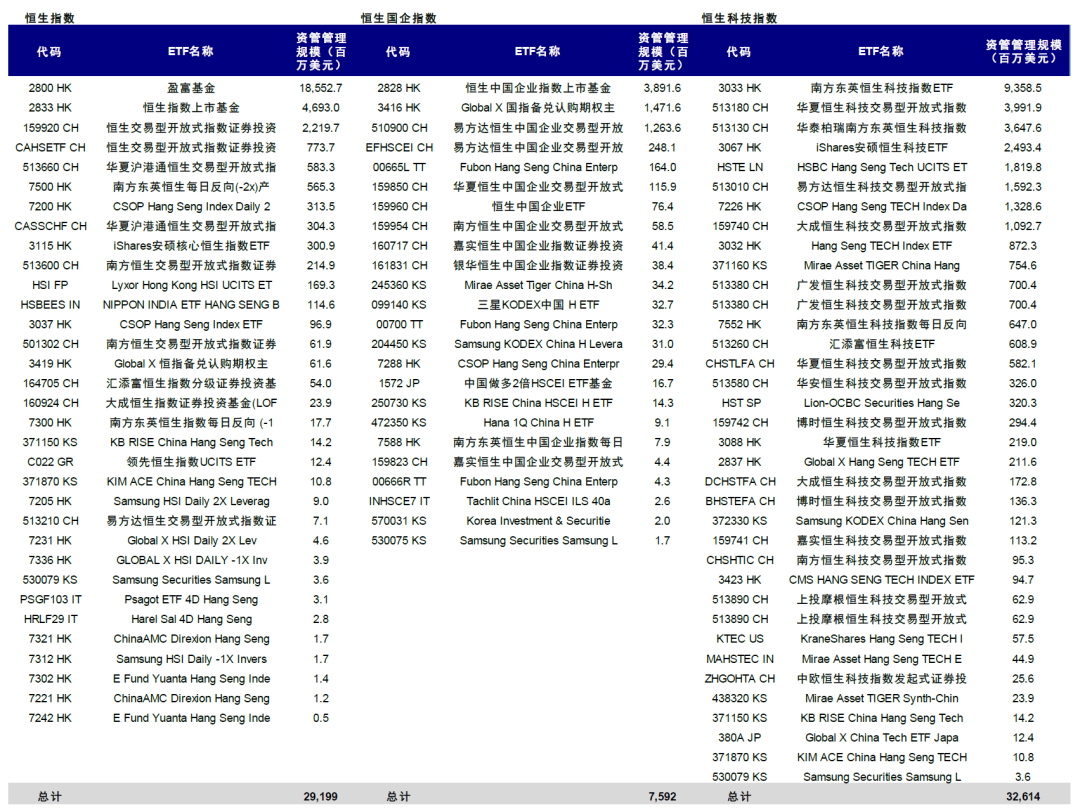

► 資金流向測算:關注對信達生物、百勝中國、中國宏橋與零跑汽車等的正面影響;對ASMPT、新奧能源、新東方-S等的負面影響。基於Bloomberg匯總,追蹤恆生指數ETF資金規模約為292.0億美元,追蹤國企和恆生科技指數的ETF規模分別約為75.9億美元和326.1億美元。結合上述成分和股權重變化,以及個股過去3個月日均成交額,我們測算被動資金變化可能帶來的影響:

1) 恆生指數:被動資金流入所需時間最多的是本次被納入的信達生物,我們預計將帶來約2.66億美元的資金流入,流入所需交易時間約1.3天。資金流出中,由於指數權重變動,匯豐控股與建設銀行的潛在被動資金流出或達到1.55億與1.46億美元,流出時間分別約0.7天與0.6天

2) 恆生國企:被動資金流入所需時間最多的是本次被納入的百勝中國、信達生物與中國宏橋,我們預計分別將帶來9186萬、9870萬與6909萬美元的資金流入,流入時間分別約3.0天、0.5天與0.4天。資金流出中,新奧能源、新東方-S與海底撈現有0.49%、0.28%與0.24%的權重將分別帶來約3720萬、2126萬與1822萬美元的被動資金流出,流出時間分別約1.2天、0.7天與0.4天。

3) 恆生科技:被動資金流入所需時間最多的是本次被納入的零跑汽車,我們預計分別將帶來3.2億美元的資金流入,流入時間約5.7天。資金流出中,ASMPT現有0.66%的權重將帶來約2.2億美元的被動資金流出,流出時間約7.2天。

港股通標的調整:預計4只符合滬港通納入條件

由於此次是季度指數調整,因此對半年度調整一次的恆生綜合指數而言,只有符合快速納入機制的股票才考慮納入。我們根據此次恆生綜指調整情況結合港股通納入的額外要求,預計4只或符合港股通納入範圍。與此同時,本次同樣進入恆生綜合指數的禾賽-W(2525.HK)與極智嘉-W(2590.HK)由於其同股不同權性質,需額外滿足上市滿6個月及20個交易日的條件,因此不會在本次12月調整中進入港股通。若后續滿足市值與成交額要求,將於明年納入港股通。

調整后指數特徵:恆指醫療保健與工業佔比有所提升,但金融與消費等佔比下滑

► 指數擴容:本次恆指成分股數量增加至89只。根據恆指公司2021年3月發佈的諮詢結果[1],恆生指數成分股將在2022年中前增加至80只,最終固定在100只,目前仍在朝此目標擴容中,但整體進度慢於預期。

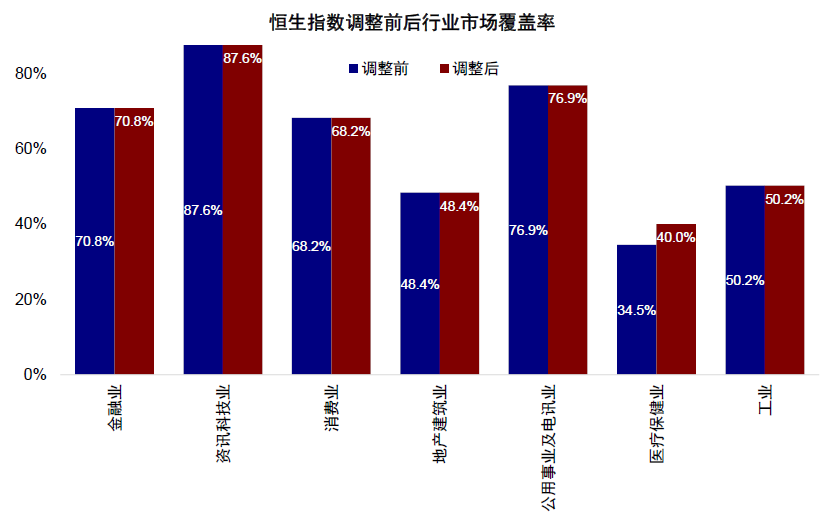

► 行業覆蓋度與代表性:醫療保健業市場覆蓋度有所提升。參照恆指公司的行業分類(即7個行業分類),此次恆指調整后,對於醫療保健業的覆蓋度從34.5%提升至40.0%。

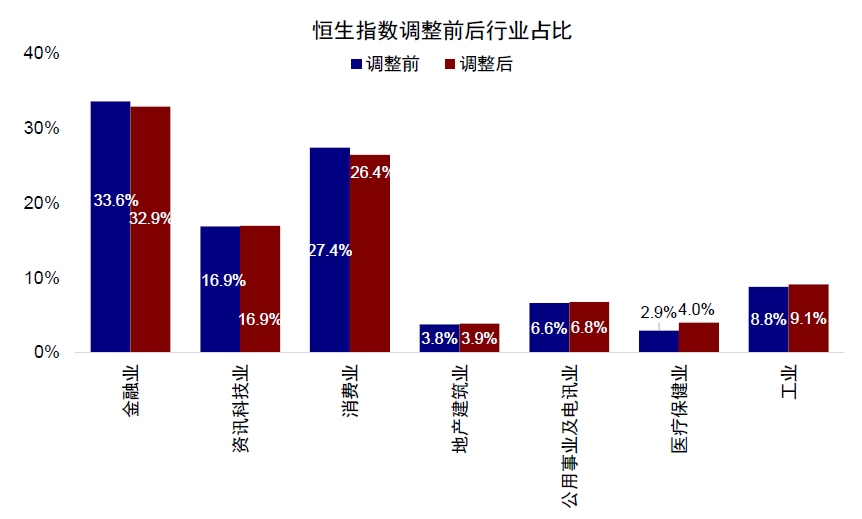

► 行業佔比:醫療保健與工業佔比有所提升,但金融和消費業等有所下滑。此次調整后,恆指新經濟市值佔比從當前的51.3%小幅抬升至51.5%基本持平。行業層面,醫療保健業與工業佔比有所提升,分別從當前的2.9%和8.8%抬升至4.0%與9.1%,不過金融業以及消費業本次佔比有所下滑,從當前的33.6%和27.4%下降至32.9%和26.4%。

調整時間表:12月8日正式生效

上述指數調整結果將於12月8日(星期一)正式生效。在此期間,部分主動型資金仍不排除會根據調整公佈結果採取一定的套利操作,但被動資金爲了最大程度減少追蹤誤差將選擇在生效前一個交易日(即12月5日)調倉。我們預計屆時相關股票成交或出現遠大於平時的「異常放量」情形,特別是在尾盤。

圖表1:此次調整后,恆指對於醫療保健業的覆蓋度有所提升

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表2:行業佔比中,醫療保健與工業佔比抬升,但金融與消費業則有所下滑

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表3:追蹤恆生指數、恆生國企指數和恆生科技指數的ETF基金規模

注:數據截至2025年11月21日

資料來源:Bloomberg,Wind,中金公司研究部

風險提示: 投資涉及風險,證券價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前,投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情,請細閲相關銷售文件,以瞭解更多資料。倘有任何疑問,應徵詢獨立的專業意見。

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?