熱門資訊> 正文

AI基建狂潮,根本停不下來!

2025-10-31 19:23

智通財經APP獲悉,科技行業剛剛經歷了意義深遠的一周,種種跡象表明,儘管存在泡沫論調,但人工智能(AI)基建熱潮絲毫沒有放緩的跡象。

作為AI革命核心的英偉達(NVDA.US),其市值率先突破5萬億美元大關;微軟(MSFT.US)與OpenAI達成協議,大幅提升了這家ChatGPT母公司的融資能力;OpenAI隨即着手籌備首次公開募股(IPO),公司估值可能達到1萬億美元;亞馬遜(AMZN.US)宣佈將裁減1.4萬名企業員工以精簡運營、加快AI部署,而就在數日后,其雲服務部門公佈了近三年來最強勁的增長數據。

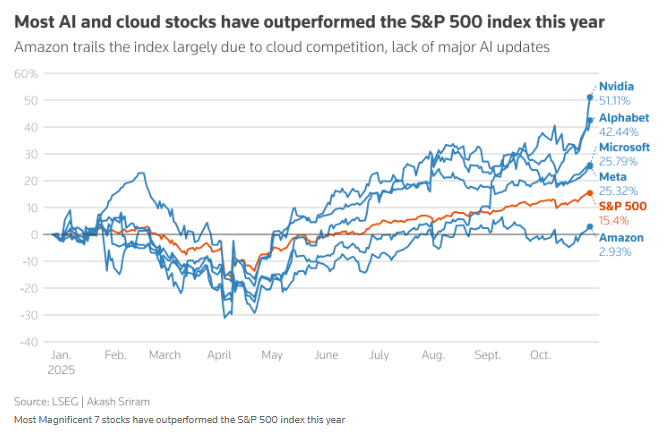

這些進展,連同眾多的財報電話會議和高管訪談都清晰地表明,AI已穩固成為全球企業投資的最大催化劑和股市上漲的引擎,即便有人對這兩者的可持續性提出質疑。

投資熱潮持續不退

微軟、谷歌(GOOGL.US)等科技巨頭營收的飆升,本在市場預期之內。但本周,包括霍尼韋爾(HON.US)、渦輪機制造商GE Vernova(GEV.US)以及重型設備生產商卡特彼勒(CAT.US)在內的逾百家非科技行業全球企業,均在季度財報會議上提及數據中心業務。

卡特彼勒數據中心設備供應部門在上一季度銷售額增長31%。該公司首席執行官Joseph Creed本周表示:「我們對數據中心備用電源業務的發展前景充滿信心。」

Wealth Enhancement Group投資組合經理Ayako Yoshioka表示:「如今AI供應鏈已涵蓋能源、工業製造與冷卻技術等領域,投資者關注的是整個生態系統,而非僅限於核心科技板塊。」

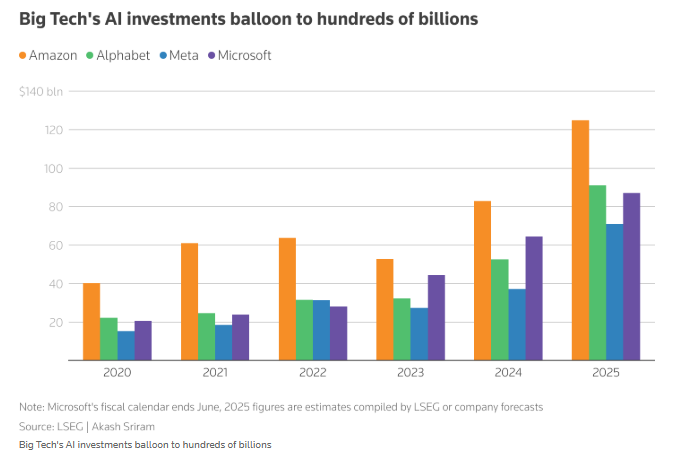

高盛預計,到2030年,全球AI相關基礎設施支出可能達到3萬億至4萬億美元。僅今年一年,微軟、亞馬遜、Meta(META.US)與谷歌四家企業的相關支出總額預計將接近3500億美元。

牛津經濟研究院數據顯示,AI投資還在為全球貿易提供支撐。美國數據中心資本支出中約60%用於進口IT設備,其中大部分是來自中國臺灣省、韓國和越南的半導體產品。

近期,代表超過21萬億美元總市值的至少二十多家企業發佈了季度財報,或就AI話題接受採訪。包括寶潔(PG.US)與博利登在內的多家企業表示,儘管進展不均衡,但AI帶來的生產力提升已開始顯現。

瑞士電梯與自動扶梯製造商迅達集團首席執行官Paolo Compagna表示:「我們堅信,AI在研發與創新過程中的貢獻將穩步提升。」儘管他也承認,AI的具體影響尚待觀察。據悉,該公司上周上調了年度利潤率預期。

根據LSEG數據,美國科技行業營收同比增長率已超過15%,增速領先所有其他行業。蘋果(AAPL.US)表示將大幅增加AI領域投資,亞馬遜則預計2025年資本支出將達到1250億美元。

估值過高隱憂

自2022年ChatGPT問世以來,全球股票市值已累計上漲46%,增量約46萬億美元。Bespoke Investment Group數據顯示,其中三分之一的漲幅來自AI相關企業。

但有分析師警告,由於每一代新產品都帶來性能的指數級提升,服務器、加速器和芯片的更新周期正在加快。瑞銀分析師指出,AI芯片的使用壽命正縮短至五年或更短,迫使企業加速資產減記和更新換代。

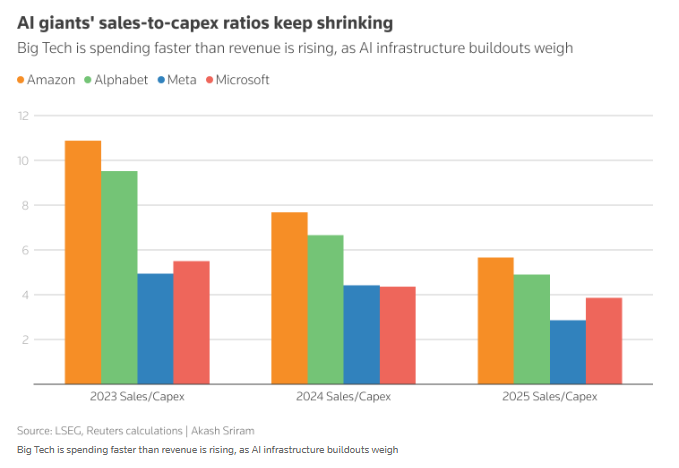

一項分析顯示,隨着芯片和數據中心支出的增速超過營收,主要科技公司的銷售收入與資本支出比率急劇下降,AI相關支出的激增擴大了投資與回報之間的差距。對部分公司而言,資本支出佔經營活動產生現金的比例越來越高,這引起了一些投資者的擔憂。

投資公司Xponance高級投資組合經理Sumali Sanyal表示:「如果未來三年內AI在商業化變現方面未能取得實質性進展,市場將開始提出尖鋭質疑。」

微軟上一季度資本支出創下350億美元的紀錄,並預計未來支出將進一步增加。這一趨勢引起Bernstein分析師Mark Moerdler的質疑:微軟是否在向泡沫中投入資金?對此,微軟首席財務官Amy Hood迴應稱,AI相關需求仍超過公司當前的投入規模,並表示「原本以為能逐步趕上需求,但目前看來還做不到」。

部分企業還在通過舉債為AI項目融資。甲骨文(ORCL.US)上月發行180億美元債券,成為科技行業規模最大的債券發行案之一;Meta計劃發行的300億美元債券,有望打破這一紀錄。周四,在這一消息和財報影響下,Meta股價下跌逾11%。

不過,許多經濟學家仍認為,AI發展周期遠未進入尾聲。高盛數據顯示,目前AI投資在美國國內生產總值(GDP)中的佔比不足1%,遠低於電力革命與互聯網泡沫時期2%至5%的峰值水平。

Polar Capital Technology Trust投資組合經理Nick Evans表示:「我們仍處於AI發展的初期階段……其創新速度是數十年來最快的。」

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?