熱門資訊> 正文

第三代半導體的「隱形短板」,正在被中國廠商補齊

2025-10-24 10:59

本文來自格隆匯專欄:半導體行業觀察,作者:杜芹

過去幾年,第三代半導體在全球範圍掀起新一輪結構性增長浪潮。無論是電動車800V高壓平臺的加速普及,還是AI服務器、光伏儲能、高速充電等新興市場的迅猛擴張,SiC與GaN功率器件幾乎成為產業升級的核心抓手。根據TrendForce和Yole的預測,2025年至2030年,SiC與GaN市場年複合增長率將分別保持在30%和40%以上,市場規模有望突破300億美元。

但就在產業鏈上游晶圓、外延、封裝等環節競相突破時,一個「隱形短板」正逐漸浮出水面——隔離技術。它並不直接決定器件性能,卻在系統安全與效率上起到關鍵作用。

然而,這一技術短板長期被國外巨頭把持。根據統計,全球隔離芯片市場年產值超過 400 億元,國產化率卻長期不足20%。在本土新能源、光儲市場爆發式增長的背景下,這一「隱形短板」不僅是技術瓶頸,更是供應鏈安全和成本控制的關鍵命門。

高壓、高頻時代的系統重構

過去五年,全球功率半導體產業經歷了從「材料突破」到「系統重構」的轉變。無論是新能源汽車的高壓化、數據中心的高功率密度化,還是消費電子的高能效化,都在推動功率器件邁向更高電壓、更高頻率、更高效率的時代。

新能源汽車:800V平臺正加速普及,三年內主流高端車型將向1200V、1500V 甚至 1900V 平臺演進。目前比亞迪兆瓦閃充、特斯拉新一代平臺、保時捷高壓架構等,均在推動SiC MOSFET的系統性升級。

數據中心與 AI 服務器:在 AI 模型參數規模與功耗持續攀升的今天,算力中心正迎來一場「電力架構」的根本性革新。包括英偉達、Meta、OCP 等在內的巨頭正在推動新供電架構。

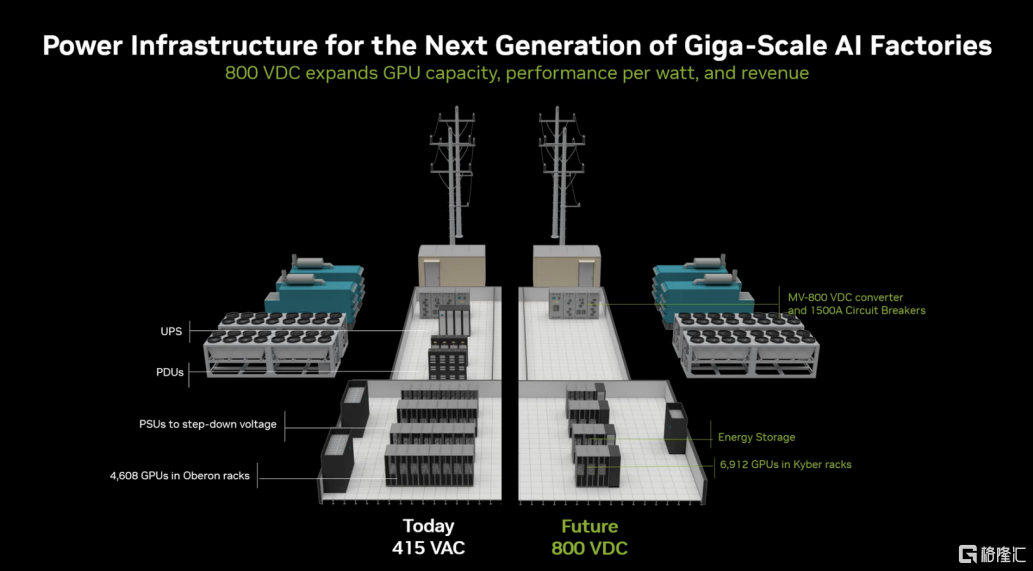

當前大多數數據中心仍以415V交流供電為主,英偉達近日已經宣佈下一代超大規模 AI 工廠將採用800 V直流供電,這一改變將AI訓練區塊原來可支持約 4,608個GPU提升至擴展至6,912個 GPU。在大規模 AI 模型的訓練中,功率密度已成為新的系統瓶頸。800VDC標準正在被主流 AI 數據中心廣泛採用,採用高壓直流供電后,勢必將引發1000V甚至更高的 SiC 器件需求。

下一代 AI 工廠的能源底座革命:從 415VAC 到 800VDC(來源:Nvidia)

快充與消費電子:GaN 技術快速滲透,從 650V 向 1000–1200V 跨越,以支持更高功率密度和更緊湊的外形設計。

在這些趨勢背后,電壓平臺持續抬升、系統開關頻率不斷提高、功率密度快速攀升,都在讓電源系統面臨新的設計壓力。對整機廠而言,這不僅是性能挑戰,更是安全與可靠性的再定義。

而在這個「安全與可靠性再定義」的過程中,高壓與高頻對系統帶來的瞬態、EMI和爬電距離等一系列挑戰,使得隔離技術的重要性被空前放大。

當功率半導體衝上千伏,隔離成了新的競爭焦點

隨着產業進入「高壓+高頻」的新周期,隔離技術不再只是「滿足法規要求的電氣安全件」,而是成為系統能否充分釋放SiC與GaN潛能的「性能瓶頸突破者」和「效率提升的關鍵變量」。

根據Omdia預測,2024–2030年全球隔離芯片市場將保持約8–10%的年複合增長率,其中得益於新能源車和工業應用的爆發,高壓高頻應用將從目前的20%上升至45% 以上。這意味着,隔離器件正從「配套件」轉變為「高價值增長引擎」,併成為第三代半導體生態中新的競爭焦點。

在過去,隔離技術更多被視為電源系統的配套環節,用於信號傳輸、電壓隔斷與安全防護。但當系統電壓邁向千伏級、開關頻率提升至 MHz 級之后,原有的隔離層在效率、速率、可靠性上已無法滿足市場對高功率密度的要求,成為整個系統安全與效率的關鍵瓶頸。

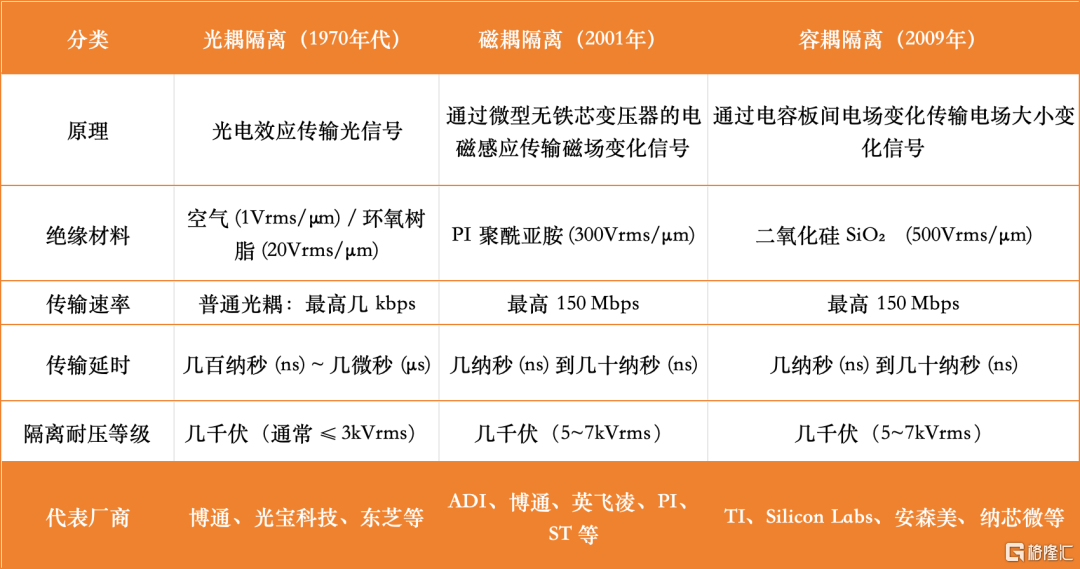

傳統隔離技術——無論是光耦、磁耦還是容耦——在過去二十年支撐了絕大多數工業、汽車和消費電子應用。全球隔離芯片市場過去一直由 ADI、TI、Silicon Labs、Broadcom、Infineon 等國際巨頭主導,前五大廠商合計份額超過50%。然而面對高壓、高頻的新形態系統,它們的性能極限開始暴露,無法有效解決下游客户在以下關鍵指標上的痛點:

耐壓仍停留在 5–7 kVrms,無法滿足汽車與工業高壓平臺對安全冗余的苛刻要求;

工作頻率普遍低於1MHz,無法支撐 SiC/GaN 高速開關驅動和實時高精度控制信號傳輸;

延時動輒數十納秒至微秒,嚴重製約高頻系統開關速度,直接損失系統效率;

共模瞬態抗擾度 (CMTI) 大多低於150 kV/µs,在瞬變環境中抗干擾能力不足,威脅系統可靠性。

現有的隔離技術對比

換言之,當功率器件加速進化時,隔離層卻還停留在上一個時代,成爲了市場追求極致性能時的「掣肘」。

打破隔離的天花板:毫米波無線隔離的中國樣本

在這一背景下,業界開始探索新的解決思路,其中最具突破性的方向之一,是基於毫米波無線信號傳輸的隔離技術。不同於傳統依賴光學或磁性介質的傳輸方式,毫米波隔離通過射頻鏈路實現真正意義上的「無介質」通信。這種結構讓信號跨越厚度超過1毫米的絕緣層仍可保持高帶寬、低延迟與高抗擾度,為高壓系統提供了全新的設計自由度。

相較傳統隔離器件,毫米波隔離在多個核心指標上實現質變:在耐壓方面,通過厚度超過 1000μm 的絕緣層實現萬伏級電壓承受能力;在速率方面突破傳統150Mbps上限,可達 6.25Gbps,無損傳輸為GaN高頻驅動和高速電源架構打開新空間;在延時方面,通信延迟低至3ns以內、最優可達20ps,使SiC/GaN設備得以逼近理論開關極限;在抗擾度方面,CMTI穩定超過200kV/μs,大幅領先現有方案,確保系統在高速高壓條件下仍保持信號完整與安全裕度。這一切讓隔離不再是能效的瓶頸,而成為性能提升的加速器。

在這一前沿技術上,我們注意到,國內跑出了一匹令人矚目的黑馬——德氪微電子(深圳)有限公司(以下簡稱「德氪微」)。

成立於2021年的德氪微,從一開始就鎖定毫米波無線隔離賽道,憑藉團隊在射頻和功率半導體領域的深厚積累,迅速從概念驗證推進到量產落地。公司吸引了君聯資本、深創投、普華資本等知名投資機構,以及OPPO、諾瓦星雲等產業夥伴的青睞,2024年銷售額已突破千萬元大關。

據悉,德氪微的核心團隊擁有20多年豐富的全流程經驗,已在全球範圍內佈局毫米波隔離相關技術專利,目前取得授權的專利有117項,並在多條產品線佈局:全集成隔離電源 SoC、隔離柵極驅動、數字隔離器、毫米波高速隔離接口。

目前,德氪微已率先發布全球首顆可實現 5Gbps 速率的 USB3.0 毫米波無線隔離芯片和以太網隔離芯片,成功將隔離技術推向了高速數據傳輸和實時控制的新時代。

德氪微的產品性能在多個維度實現了代際突破:

極致速率與低延時:能夠在萬伏級隔離條件下實現高達 6.25Gbps 的高速數據傳輸,通信延迟最低至ps級別,較傳統方案降低 90%以上。這徹底消除了隔離環節在數據吞吐和響應速度上的瓶頸,尤其適用於 AI 服務器、工業視覺等對實時性要求極高的應用。

高壓與高可靠性:耐壓能力輕松達到5萬伏級別;共模瞬態抗擾度 (CMTI) 穩定超過 200kV/μs,大幅領先現有方案,確保了在高壓、高干擾的複雜工業和車載環境中的信號完整性與安全裕度。

此外,得益於毫米波天線與芯片封裝一體化的創新設計,德氪微的芯片實現了「高性能 + 高集成 + 高性價比」的技術閉環。

最直觀的市場價值體現在功率密度提升上:以毫米波隔離芯片為抓手,結合升級電源控制芯片,搭配SiC和GaN,提高電源環路的整體開關頻率至 1∼2MHz。這使得變壓器與電容電感等元件體積大幅減少,最終幫助下游客户將充電器與電源系統的體積縮小 30% 以上,同時顯著提升功率密度和系統效率。這不僅優化了系統設計,也重新定義了功率電子在小型化和高能效方面的性價比曲線。

目前,德氪微的毫米波隔離產品已能夠廣泛覆蓋快充、儲能、汽車電子、工業控制與數據中心等關鍵領域:從手機與筆記本快充充電器,到光伏逆變器、車載 OBC、BMS 系統,再到高密度服務器電源與固態變壓器。在這些場景中,德氪微可給市場提供比現有的光耦、磁耦、容耦隔離更高性價比的新一代隔離產品。目前,德氪微的毫米波隔離產品正處於客户導入階段,初期瞄準快充和新能源模塊等需求量龐大的應用。

綜合來看,毫米波無線隔離並非「單點取代」,而更像是為高壓高頻時代補上隔離層的帶寬與時延短板。以德氪微為代表的本土廠商,正在把這一新型隔離路徑與中國市場的應用縱深(快充、光儲、車載、電源模組、數據中心)相互校準:先在量大敏捷的消費/工業電源中證明「體積縮小、效率提升」的性價比,再逐步攀升至車規與數據中心的更高門檻。

面對全球年產值超過 400 億元、國產化率不足 20% 的隔離市場,德氪微正憑藉自主技術與系統級方案能力加速突圍。隨着客户驗證與批量應用推進,未來有望實現超過 10% 的市場份額。這條路線有望成為第三代半導體生態里從「材料/器件突破」走向「系統級協同」的關鍵拼圖。

寫在最后

從行業視角看,隔離技術的價值正在被重新評估。它可能不會像 SiC 或 GaN 那樣成為市場的「主角」,但在系統級競爭中,它正承擔起「決定成敗的細節」角色。在一個講求系統協同與整體效率的時代,補齊這些「看不見」的環節,往往纔是產業真正成熟的標誌。

德氪微的佈局正是在這一趨勢下的合理切入。作為全球首家實現毫米波隔離芯片量產化的企業,德氪微不僅打破了國際技術壟斷,也在架構理念、封裝工藝與系統驗證層面實現多項原創突破。它以專利積累、系統理解與應用聚焦切入這一細分賽道,展現了國產廠商在高端模擬與功率系統領域不斷提升的技術自信。未來,隨着車規級驗證和大規模客户導入的推進,這一方向或將成為國產隔離技術實現從「跟隨」到「並行」,甚至「引領」的關鍵突破口。

推薦文章

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?