熱門資訊> 正文

活久見!全球存儲行業正快跑進入超級周期 內存條漲成「理財產品」

2025-10-21 10:15

財聯社10月21日訊(編輯 瀟湘)隨着內存價格在2025年迎來暴漲——DDR4價格暴漲超兩倍,16GB條突破500元,一根普普通通的DDR4內存條,再度被不少行業人士和遊戲玩家們,調侃爲了今年最佳的理財產品之一……

有跡象顯示,隨着芯片製造商競相投入於人工智能芯片的全球熱潮,正導致智能手機、計算機和服務器中廣泛使用的普通存儲芯片供應趨緊,並引發了部分客户恐慌性採購,繼而進一步推高了價格。不少行業高管和分析師還指出,AI熱潮帶來的意外連鎖反應,正為三星電子等內存芯片製造商注入急需的動力——這些企業此前在先進人工智能芯片領域落后於競爭對手,但如今其股價正迎來大幅反彈。

隨着普通存儲芯片的供應已趨緊,全球存儲芯片行業似乎正加劇邁入許多分析師所稱的「超級周期」,設備製造商正瘋狂囤積存儲芯片。

「過去一兩個月需求激增,」半導體分銷商Fusion Worldwide總裁Tobey Gonnerman表示,「市場變化確實快得驚人。搶購行為正在加劇,且將持續升級。客户普遍採取了雙倍/三倍下單策略,這與以往多次短缺時的情形如出一轍。」

產能向高利潤產品轉移

事實上,自2022年11月ChatGPT誕生引發生成式人工智能熱潮並推動全球競相建設人工智能數據中心以來,存儲芯片製造商就一直在將更多產能轉向高帶寬內存(HBM)芯片的生產。隨着AI和高性能計算需求激增,HBM在AI服務器GPU中成為主流解決方案。

長鑫存儲等中國公司在低端DRAM芯片上日益激烈的競爭,也促使控制全球DRAM芯片市場約70%份額的韓國三星和SK海力士加速向高端芯片轉型。這些廠商自2025年初起便陸續調整戰略,逐步減少乃至計劃在2025年底至2026年初完全停止DDR4內存顆粒的生產,將產能全面轉向利潤更高、技術更先進的DDR5、HBM等產品。

「市場資金充裕正推動需求增長,」總部位於聖何塞的研究機構TechInsights副董事長Dan Hutcheson指出,他所指的是近期芯片與數據中心領域的密集交易。

摩根士丹利預計,包括谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟和CoreWeave在內的科技巨頭,今年將在人工智能基礎設施上投入4000億美元。

而這場AI繁榮,又恰逢傳統數據中心和個人電腦迎來新的更新換代周期。分析師指出,加上手機銷量超預期,這共同加劇了非HBM內存芯片的供應緊張,並推高了其價格。

目前,許多傳統數據中心運營商正着手升級或更換2017-2018年上一輪繁榮期購置的服務器。「六至八個月前,DDR5服務器內存市場還供過於求。但如今DDR5服務器模塊均價已飆升至天價,這對美光、SK海力士和三星而言無疑是天籟之音。」Gonnerman指着服務器主力存儲芯片DDR5如是説道。

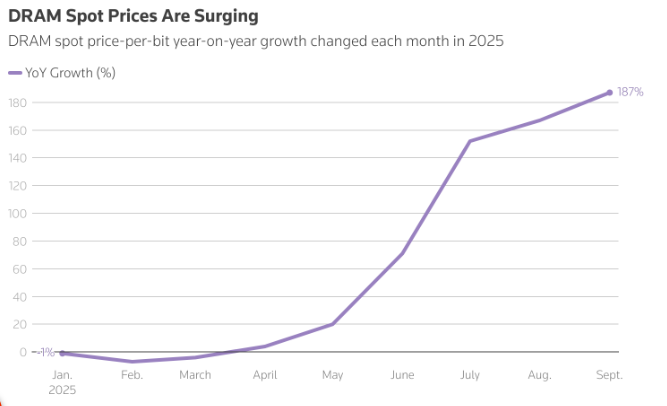

根據TechInsights提供的數據,用於各種應用的DRAM現貨價格在4月份同比僅上漲4%之后,9月份已較去年同期上漲了近兩倍。

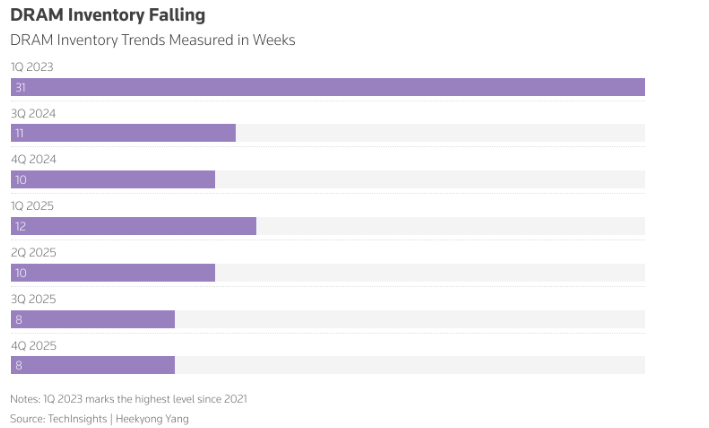

本季度,DRAM芯片的平均庫存周期已降至僅八周,遠低於去年同期的十周及2023年初的31周。

威剛董事長陳立白表示,當前DRAM、NAND閃存、SSD和機械硬盤四大存儲類別全面缺貨漲價的局面,在其三十余年的行業生涯中前所未見。

他認為第四季度纔是存儲大多頭的真正起點和嚴重缺貨的開始,也是存儲嚴重缺貨的開始,並預言明年產業榮景可期。

存儲芯片廠商賺翻了

根據韓國KB證券研究主管Jeff Kim預計,若當前漲勢持續,明年非HBM內存芯片的盈利能力甚至可能將超越HBM。

據其估算,三星7-9月期間標準DRAM業務運營利潤率約為40%,HBM業務則達60%。美光科技上月預測,2026年HBM與非HBM業務均將保持健康的利潤率。

另一方面,存儲芯片價格飆升可能給消費電子和服務器製造商帶來額外成本壓力。這些企業本就因美國提高關税和稀土短缺引發的潛在供應鏈中斷而成本攀升。

部分企業正將成本壓力轉嫁給消費者。例如英國個人電腦製造商Raspberry Pi本月早些時候就宣佈漲價,稱內存成本較一年前上漲約120%。其首席執行官埃Eben Upton表示:「我們已到了必須分攤部分成本的階段。」

非HBM芯片盈利能力的提升,也已推動內存芯片製造商股價今年持續上漲:年內迄今三星股價漲幅已超80%,SK海力士和美光股價更是分別飆升170%和140%。受DDR4內存短缺影響,全球範圍內許多內存製造商及內存模塊公司股價過去一個月都大幅攀升。

然而,部分投資者也正在警惕人工智能泡沫的跡象。

Hutcheson指出,「超級周期」一詞正被過度渲染。他認為,當前行業正經歷通常持續一兩年的經典短缺周期。該機構預測,芯片行業將在2027年進入衰退期。

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?