原創精選> 正文

小馬智行、文遠知行回港上市,迎Robotaxi 的deepseek時刻?

2025-10-17 15:36

- 小马智行(PONY) 0

- 文遠知行(WRD) 0

- 谷歌(GOOG) 0

10月14日,國內自動駕駛領域兩大頭部企業——小馬智行和文遠知行,雙雙獲中國證監會備案通過,隨后於10月17日、19日分別通過港交所聆訊,即將港股上市。據悉,小馬智行計劃發行不超過1.02億股普通股,文遠知行則擬發行約1.024億股。繼禾賽之后,這兩家公司成為今年第二、三家搭建「港股+美股」雙重主要上市架構的科技企業,引發市場高度關注。

Robotaxi規模化量產拐點,「燒錢」屬性凸顯

距離在納斯達克上市尚不足一年,小馬智行與文遠知行為何迅速啟動回港?背后是政策與業務高速發展的雙重推動。

政策東風已至。

今年五月,香港證監會與港交所聯合推出「科企專線」,便利特專科技公司及生物科技公司上市,並允許保密申請,此舉為科技公司赴港上市提供了有利的政策環境。此前已有消息稱,便有消息傳出小馬智行和文遠知行已祕密遞表。

Robotaxi業務規模化加速,亟需資金輸血。

雖然仍處於「高投入、高虧損」的階段,但文遠知行、小馬智行今年業績營收也迎來了爆發性增長。

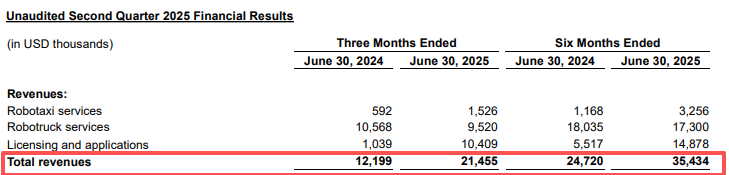

文遠知行2025年Q2總收入人民幣1.272億元,同比增長60.8%,其中Robotaxi收入同比激增836.7%至4590萬元人民幣,為公司成立以來最高的季度自動駕駛出租車收入,佔總收入比重達36.1%。然而,2025年Q2文遠知行淨虧損人民幣4.064億元,同比小幅收窄,其研發費用人民幣3.189億元,同比增長50.5%。截至2025年6月30日,文遠知行持有現金及現金等價物及定期存款約40.88億元人民幣。

小馬智行業績同樣增長迅猛:2025年Q2小馬智行總營收達人民幣1.537億元,同比增長75.9%;Robotaxi服務收入為人民幣1090萬元,同比增長157.8%,其中來自乘客端的車費收入實現同比增長超過300%。但小馬智行二季度淨虧損人民幣3.816億元,其中研發費用約為人民幣3.512億元,同比增長69%。截至二季度末,小馬智行的現金及現金等價物、短期投資、限制性現金等剩余約53.56億元人民幣。

來源:小馬智行財報

小馬智行Robotaxi業務正在加速規模化,截至二季度末,小馬智行旗下Robotaxi數量已突破500台,四大一線城市均已實現運營,累計自動駕駛里程超過200萬公里,距離年底1000台的目標越來越近。

小馬智行聯合創始人樓天城表示:「1000台是Robotaxi車隊的盈虧平衡點——一旦車隊規模超過這個數量,業務便會從燒錢轉向盈利;而當規模達到萬台時,就可以享受到規模化降本的紅利。」

目前Robotaxi正處於規模化運營的關鍵拐點,產生巨大的資金需求,文遠知行、小馬智行的回港上市也是在為「最后一公里」衝刺備足糧草。

三路玩家集聚,小馬智行、文遠知行估值空間有望打開

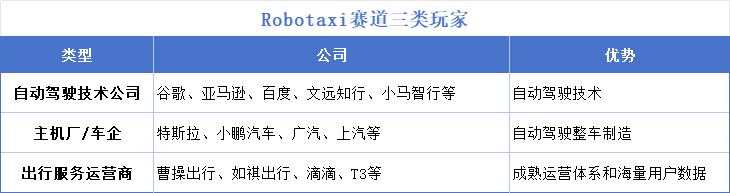

Robotaxi 的主要玩家大致分為三類:自動駕駛技術公司、主機廠/車企和出行服務運營商。

- 自動駕駛技術公司以谷歌、亞馬遜、百度等科技巨頭和文遠知行、小馬智行等自動駕駛科技公司為主,它們擅長以技術優勢提供Robotaxi軟硬件解決方案;

- 主機廠/車企包括特斯拉、小鵬汽車等新勢力、廣汽、上汽等傳統主機廠,它們主要生產Robotaxi車輛,甚至佈局Robotaxi的自研;

- 出行服務運營商包括曹操出行、如祺出行、滴滴、T3等,它們與自動駕駛技術公司合作,提供Robotaxi運營平臺,累計用戶數據和提供成熟運營體系。

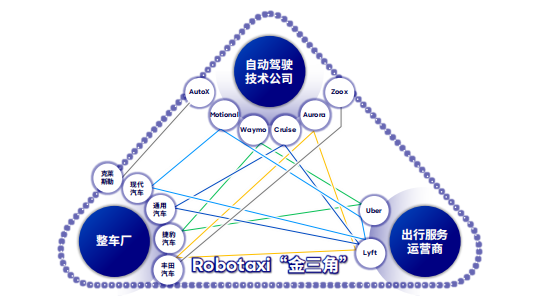

三類玩家的運營模式分為兩種:獨立和合作模式。獨立模式是指通過佈局全產業鏈包括技術研發、整車製造和平臺運營,例如百度,2017年推出全球首個自動駕駛開放平臺Apollo,提供自動駕駛解決方案;同時,它也自建自動駕駛出行服務平臺「蘿卜快跑」。

來源:蘿卜快跑官網

而鑑於獨立運營對資金、技術、人才等要求很高,國內Robotaxi業務運營大多以合作模式為主,三類玩家以投資入股、合資公司等方式合作,各自發揮自身優勢。(俗稱「金三角模式」),例如文遠知行、小馬智行入股由廣汽和騰訊聯合創立的如祺出行。

來源:羅蘭貝格

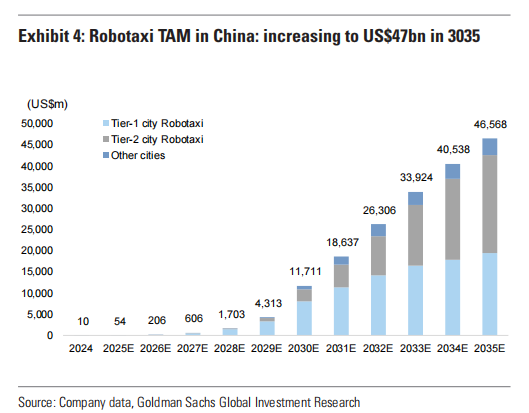

在市場規模上,高盛報告指出,更樂觀預測,2030年Robotaxi全球市場規模將超過1000億美元;中國市場規模有望從2025年的5400萬美元增長至2035年的470億美元。

來源:高盛報告

目前,國內外各路Robotaxi玩家正在加速跑馬圈地。谷歌旗下的Waymo和百度的蘿卜快跑以超千輛車隊規模領跑市場,亞馬遜旗下Zoox、特斯拉也在美國積極展開試點;

競爭格局方面,文遠知行、小馬智行在國內多個城市展開全面商業運營,同時積極申請多國自動駕駛牌照,加速全球佈局,兩者在技術、牌照申請、商業化落地速度方面都具有先發優勢。

估值方面,文遠知行(WRD)在美股上市,截至10月16日,最新市值分別約33億美元,已回到2021年估值水平;小馬智行(PONY)上市一年內,較發行價漲幅達57%,最新市值約72.53億美元。

對比谷歌Waymo,2024年10月末,Waymo最新估值已超過450億美元。此外,小馬智行、文遠知行已在今年開始放量,規模將快速增長,未來將大幅縮減與Waymo之間的規模差距,伴隨放量產生的規模效應,估值空間有望進一步打開。

2020年特斯拉首次實現全面盈利,股價大幅飆升超7倍。Robotaxi 正處在商業化加速,實現規模化盈利前夕,作為頭部的文遠知行、小馬智行值得我們重點關注!

風險提示: 投資涉及風險,證券價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前,投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情,請細閲相關銷售文件,以瞭解更多資料。倘有任何疑問,應徵詢獨立的專業意見。

推薦文章

美股機會日報 | 估值8500億美元!傳OpenAI最新融資規模將破千億美元;黃仁勛稱將發佈幾款世界前所未見的新芯片

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意