熱門資訊> 正文

具身AI開啟4020億美元市場機遇!瑞銀詳解「Beyond AI」投資策略

2025-09-29 16:20

智通財經APP獲悉,瑞銀近日發佈研報稱,人工智能(AI)正在推動自主系統的飛躍發展,例如類人機器人、高級駕駛輔助系統(ADAS)、機器人出租車(robotaxi),並正在改變包括航空航天、農業、智能眼鏡和醫療在內的傳統產業。值得注意的是,視覺-語言-動作(VLA)模型的出現代表了機器人和ADAS的變革性轉折點,因為它們使系統能夠將感官輸入和自然語言指令直接轉化為運動行為。

瑞銀稱,人口老齡化和勞動力萎縮為具身人工智能(embodied AI)的應用提供了可擴展的機會,例如類人機器人和其他形式的自主自動化。目前的迴流趨勢正在重塑全球製造業,在反移民情緒的背景下,高勞動力成本與勞動力稀缺並存。在該行看來,這加速了對幾乎無需人工干預的具身AI解決方案的快速採用需求。

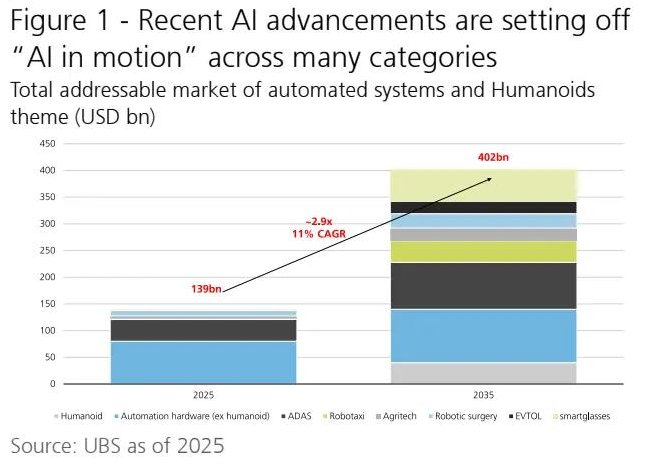

瑞銀預測,由具身AI垂直產業推動的市場機會將達到4020億美元。該行認為,最高增長機會在於類人機器人、ADAS、機器人出租車、以及工業自動化、農業科技、智能眼鏡、機器人手術和無人機等細分領域。類人機器人和自動化在很大程度上可獨立運作,並能成為尚未被現有TRIO投資策略捕捉到的新、互補的α來源。

高增長市場機遇的萌芽階段

歷史上,摩爾定律認為,芯片處理能力每18-24個月將翻一番。但目前AI的進步大約每七個月就翻一番,引發了跨行業的「AI in motion」趨勢。投資者應考慮廣泛佈局由AI加速推動的「具身AI」垂直產業。

瑞銀認為,最高增長機會在類人機器人、ADAS和機器人出租車,以及無人機、農業科技、智能眼鏡和機器人手術等細分領域。該行保守估計,類人機器人與自動化的總目標市場(TAM)在十年內將達到4020億美元,年複合增長率11%。

具體來看,瑞銀預測,到2035年,全球類人機器人TAM達400億美元,全球自動化硬件TAM達1000億美元,ADAS(含完全自動駕駛FSD)TAM達880億美元,機器人出租車TAM為400億美元。此外,包括農業科技、機器人手術、電動垂直起降飛行器(EVTOL)和智能眼鏡在內的其他AI驅動產業預計年複合增長率達23%,2035年TAM達1340億美元。

AI進步催化自主系統發展

工業機器人和先進工業自動化已存在數十年。然而,21世紀初出現了自主無人機和其他形式的自動駕駛移動工具,近期又取得了處理能力和AI上的重大突破。如今,這些自主系統垂直產業共享許多特徵:重疊的軟硬件供應鏈(依賴先進半導體)、對訓練和數據收集的依賴,以及需要監管框架的演進以最大化商業化。

電動化推動自動駕駛

瑞銀預計,到2035年,私人汽車ADAS的收入池將達880億美元,主要由中國驅動——其電動車滲透率已達50%。這一預測基於L4技術進步、車輛成本下降和消費者採用率提升。在中國,電動車的高滲透率推動了ADAS快速普及——L2+智能駕駛滲透率從2021年的24%升至2022年的35%,2023年進一步升至52%。鑑於全球電動車滲透率較低,預計中國以外的ADAS普及會更慢,因此中國在2035年仍將佔據全球ADAS市場的主導份額。此外,該行預計,機器人出租車的長期TAM為400億美元,由於依賴成熟的L4 ADAS和監管框架,因此可能是自主系統中進展較慢的領域。

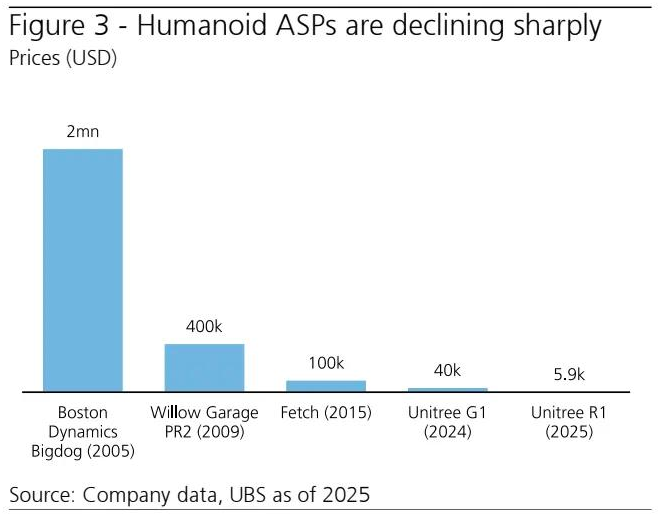

類人機器人接近增長拐點

瑞銀預測,到2035年,全球類人機器人數量將超過200萬台,到2050年將超3億台,對應TAM分別為400億美元和1.4-1.7萬億美元,涵蓋零部件與整機制造商、軟件與數據、生產與服務的完整生態系統。類人機器人可行走、感知,能夠完成簡單任務,但要具備商業可行性,其效率必須超過人類工人——該行認為這一發展有望在本十年實現。

簡單的「2B」機器人可用於工廠流水線,如分揀物品、搬運零件。特斯拉CEO埃隆·馬斯克打算在工廠中使用Optimus機器人替代從事「枯燥、重複或危險任務」的藍領工人,並隨后向第三方銷售。工廠之外,2B機器人還可在快餐連鎖店、餐館、物流、治安、安全或監控中執行簡單任務。更先進的「2C」通用型類人機器人將能理解指令並作出決策,預計在2035年后成為全球TAM增長核心,應用場景包括醫院、醫療、零售和家庭。

自主系統供應鏈的融合

瑞銀認為,需要全面理解不同自主系統的發展才能評估相關供應鏈的價值與增長前景。本十年初由電動化向智能/自動駕駛的趨勢,觸發了對車載電子(如自動駕駛域控制器、高性能芯片、激光雷達等)的需求增長。「視覺-語言-動作」(VLA)技術正在被應用於ADAS和類人機器人,推動對高性能芯片、電源管理芯片、運動控制芯片、通信IC和激光雷達的需求。80%的機器人關節部件(諧波、行星減速器)由汽車零部件公司生產,使汽車與類人機器人硬件供應鏈高度重疊。二者也成為智能眼鏡的重要需求驅動。智能自主系統同樣需要依賴數據收集與訓練,例如FSD車輛和類人機器人訓練均使用模擬數據,創造對計算模型和AI算法的需求。

從邊緣AI到傳感器融合:半導體機遇

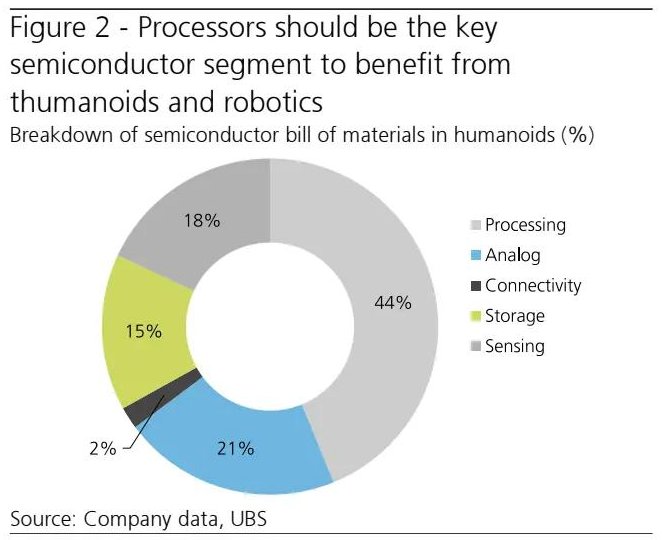

瑞銀表示,半導體將是類人機器人計算強度提升的最大受益者。類人機器人依賴邊緣SoC(系統級芯片),結合CPU、GPU和NPU,支持實時感知、規劃與控制。新一代設計加入設備端語言模型,用於自然命令與推理;先進的傳感器融合(多攝像頭、LiDAR、IMU)使其具備目標識別和動態導航能力。SoC市場由英偉達、高通、華為、AMD/Xilinx主導,聯發科、地平線、Alchip為新興企業。特斯拉則將汽車硬件與自研大模型Grok用於Optimus。除處理器外,機器人還需要大量DRAM和SSD執行模型與遙測,以及電機控制單元(MCU)。整體而言,該行預計,每台高端類人機器人所需半導體價值約1400美元。

智能眼鏡:臨近拐點

智能眼鏡此前曾長期停留在邊緣,但受益於技術成熟、消費興趣上升及跨界合作,市場在2025年迎來新階段。供應鏈成熟推動智能眼鏡平均售價(ASP)降至約400美元,比2013年Google Glass發佈時下降70%。此外,科技公司與時尚品牌合作(如Meta+Ray-Ban、Google+Warby Parker)加速普及。生成式AI則擴展了應用場景,包括實時翻譯、虛擬助理和地標識別。該行預計,2026年Meta、Google、Snap、Apple將推出產品。2025年市場規模10億美元,預計到2035年達600億美元,用户數量將達到3.2億。

投資下一場農業革命:AI與未來農業

瑞銀稱,全球一半以上可居住土地已用於農業,但到2050年需將糧食產量提升60%以養活約100億人,預計屆時將出現14億噸糧食缺口,相當於全球需求的23%。因此,需要依靠自主機械、AI和數字平臺提升生產力。全自動設備如收割機可無人工操作,優化作業、降低成本;AI驅動的噴灑系統和機器人單元提供精準施藥、減少化學品使用;數據平臺整合衞星、無人機、傳感器數據,指導高效耕作。AI還有助於加速作物保護研發,建模分子相互作用以實現更快、更可持續的解決方案。

AI增強的機器人手術

機器人手術已從泌尿科、婦科擴展到心臟、消化、神經外科,提升了醫生的精確度與靈活性。根據國際機器人聯合會數據,2024年新醫療機器人出貨6200台,同比增長36%。生成式AI推動更廣泛採用:術前可生成個性化3D模型,術中可進行實時錯誤檢測和流程指導,還能預測組織變形和血流動力學。患者對微創手術的需求上升,機器人輔助手術具備切口小、疼痛少、出血少、併發症少、恢復快等優勢。AI還可以通過沉浸式虛擬訓練加速醫生學習。

城市空中出行的未來

電動垂直起降飛行器(EVTOL)正在接近商業化,尤其在中國獲得政策支持。技術突破(高密度電池、自主飛行、分佈式電動推進)使其具備安全、安靜、低成本的運營能力。初期應用預計在空中旅遊,到2030年可能比直升機遊覽便宜65%。隨着基礎設施成熟,將拓展到城市空中出行、應急響應和區域物流。瑞銀預計,2035年EVTOL全球市場將達230億美元。

投資「Beyond Al」

人口老齡化與勞動力短缺正在全球製造與服務業創造前所未有的缺口,這加速了對類人機器人等具身AI的需求。VLA模型作為催化劑,使系統能直接將感官與語言輸入轉化為動作。除類人機器人外,ADAS、機器人出租車、EVTOL和機器人手術等領域的技術成熟也推動監管拐點,成為增長動力。

瑞銀建議投資者廣泛佈局具身AI垂直產業,包括類人機器人、ADAS、機器人出租車,以及工業自動化、農業科技、智能眼鏡、機器人手術和無人機等細分領域。類人機器人生態涵蓋芯片商、軟件開發商、零部件製造商、整機廠、汽車公司、ADAS開發者、電池廠商和終端用户。農業、醫療、智能眼鏡和無人機等領域的系統集成商也提供高風險高回報機會。中期內,採用這些技術的行業有望獲得顯著生產率提升和利潤改善,尤其在勞動力短缺的發達經濟體中,服務和醫療領域將率先受益。

瑞銀指出,其主題組合包括38只股票,其中包括阿里巴巴(BABA.US)、禾賽科技(HSAI.US)、Autodesk(ADSK.US)、艾默生電氣(EMR.US)、霍尼韋爾(HON.US)、羅克韋爾自動化(ROK.US)、直覺外科公司(ISRG.US)、強生(JNJ.US)、史賽克(SYK.US)等美股上市公司。

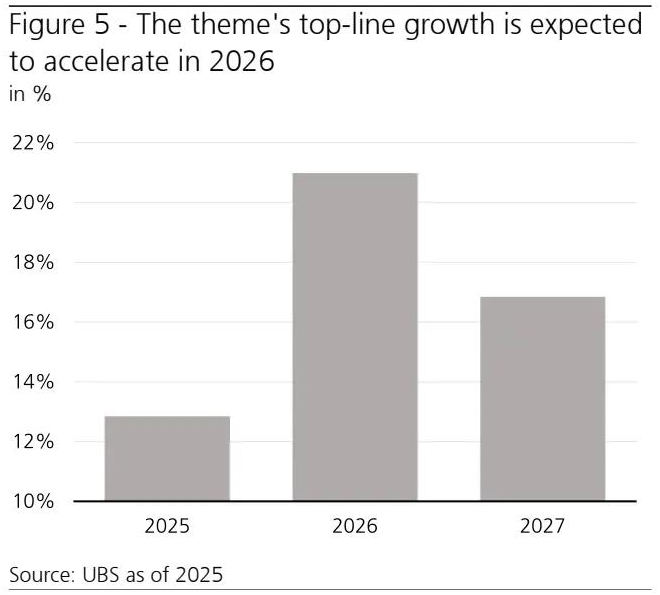

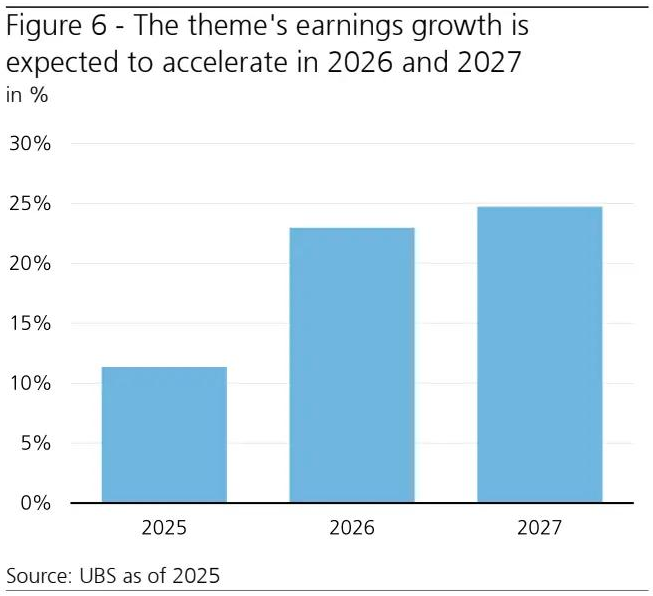

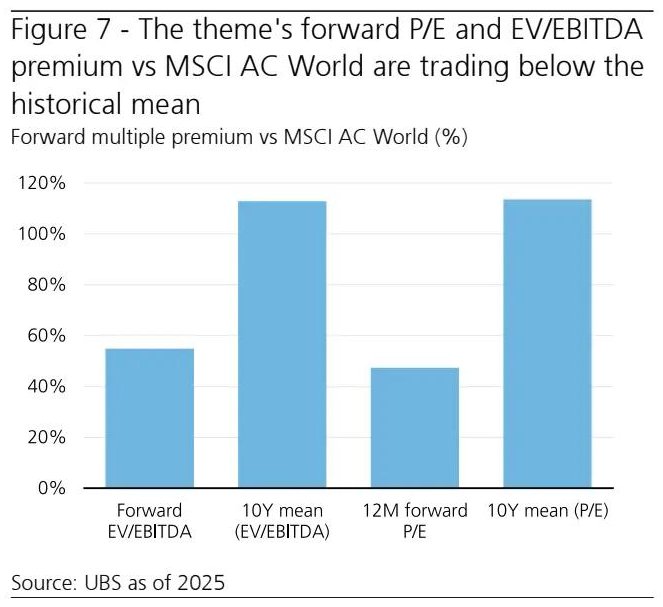

瑞銀補充稱,該主題組合區別於其他全球主題策略,跟蹤誤差高於MSCI ACWI,反映出有意的差異化配置。該行預計,該股票組合明年營收與利潤將重新加速增長,實現連續兩年盈利提速。估值方面,該股票組合相較全球股市的預期市盈率溢價低於十年均值。宏觀層面,美聯儲持續降息也構成支持因素。

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?