熱門資訊> 正文

新能源汽車產業上半年盈利分佈圖:電池環節拿走90%利潤,進入「贏家通吃」時代

2025-09-20 21:00

來源|時代商業研究院

作者|陳佳鑫

雖深受內卷困擾,但今年上半年新能源汽車產業上市公司「總利潤」仍創近五年新高。

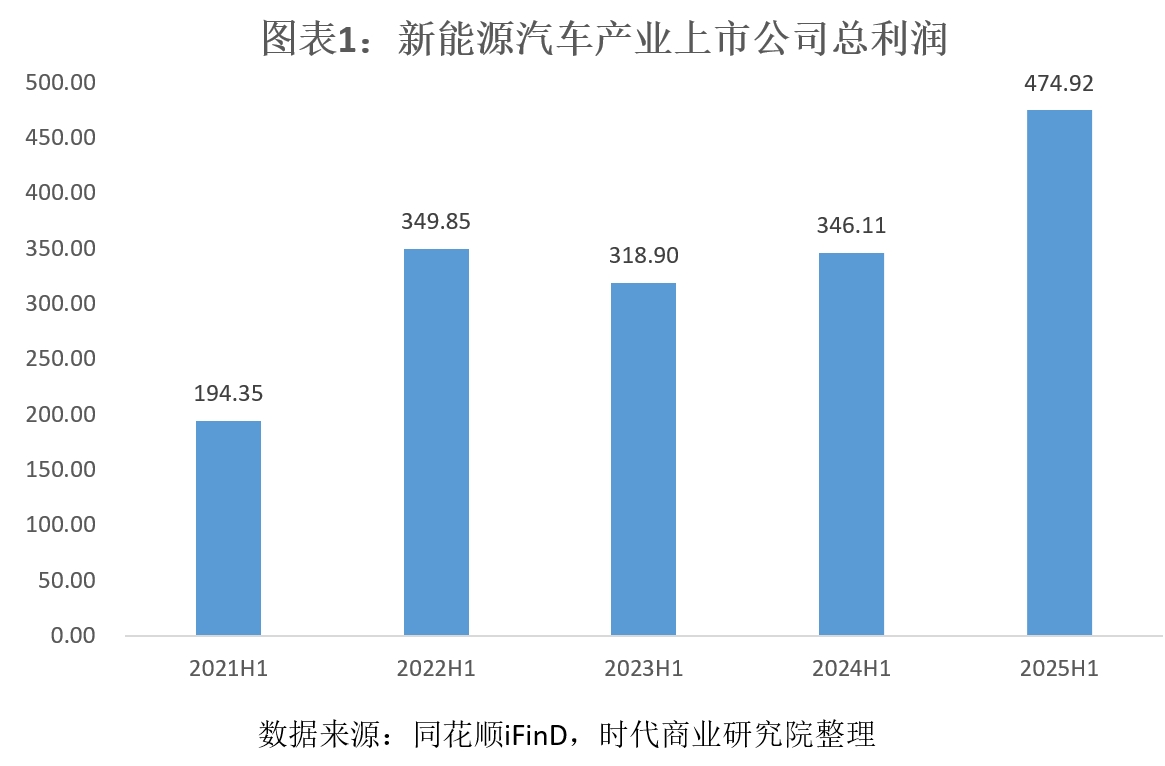

時代商業研究院統計了101家新能源汽車產業上市公司,按申萬三級行業劃分,包含電池化學品、鋰電專用設備、鋰電池、電動乘用車(包含港股上市的電動車企)的上半年業績。上半年,101家企業合計實現淨利潤474.92億元,同比增長37.2%,創近五年新高。

整體利潤創新高的同時,產業內部的利潤分配卻十分割裂。其中,上半年19家車企利潤總和不如寧德時代(300750.SZ),車企淪為「電池打工仔」的論調引人注目。

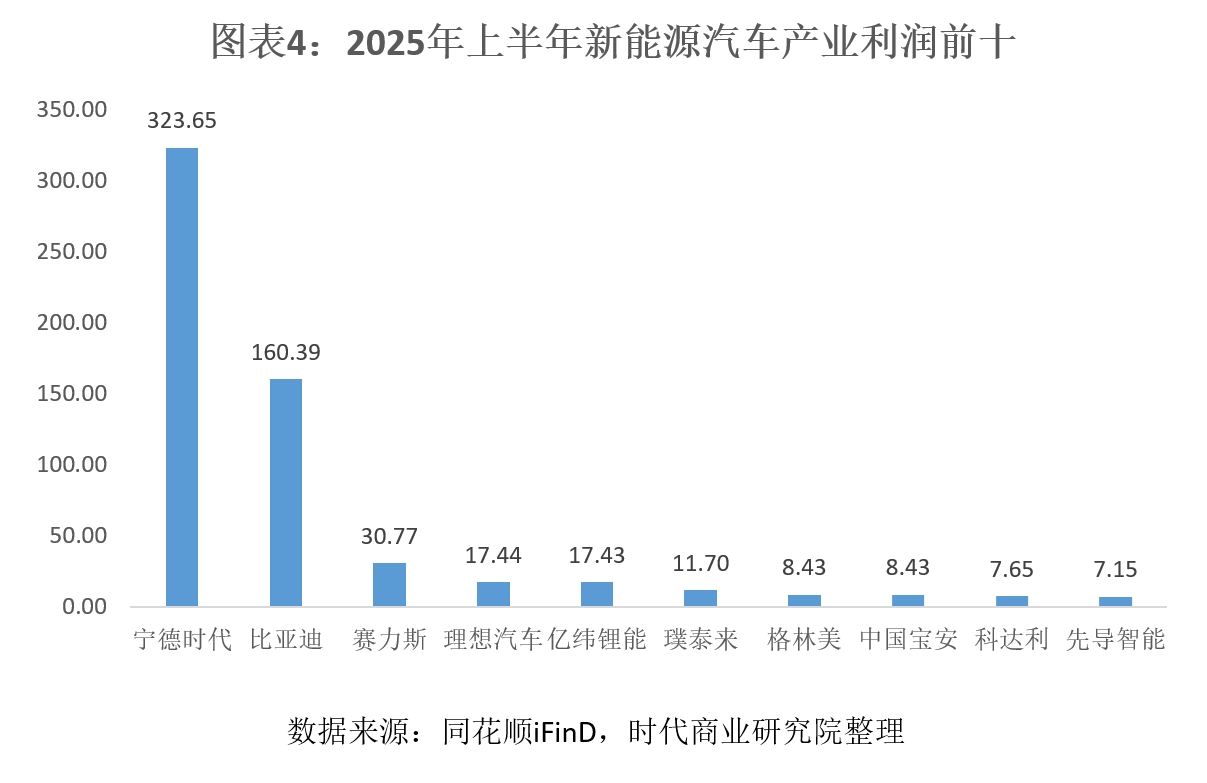

統計數據顯示,近五年產業利潤確實逐漸向「電池環節」集中。今年上半年,電池環節佔據了約90%的產業利潤,而這90%的利潤又集中在寧德時代手中。今年上半年,寧德時代淨利潤高達323.65億元,另一巨頭比亞迪淨利潤達160.39億元,兩者拿走產業大部分利潤。

一方面,產業利潤創新高;另一方面,這些利潤又集中於少數巨頭手中。這表明,新能源汽車產業實際已進入「贏家通吃」的時代。

利潤向電池環節集中,整車環節首度盈利

2021—2025年各上半年度,新能源汽車產業101家上市公司合計淨利潤分別為194.35億元、349.85億元、318.9億元、346.11億元、474.92億元,其間儘管經歷過階段性產能過剩,但產業整體利潤仍震盪上升。

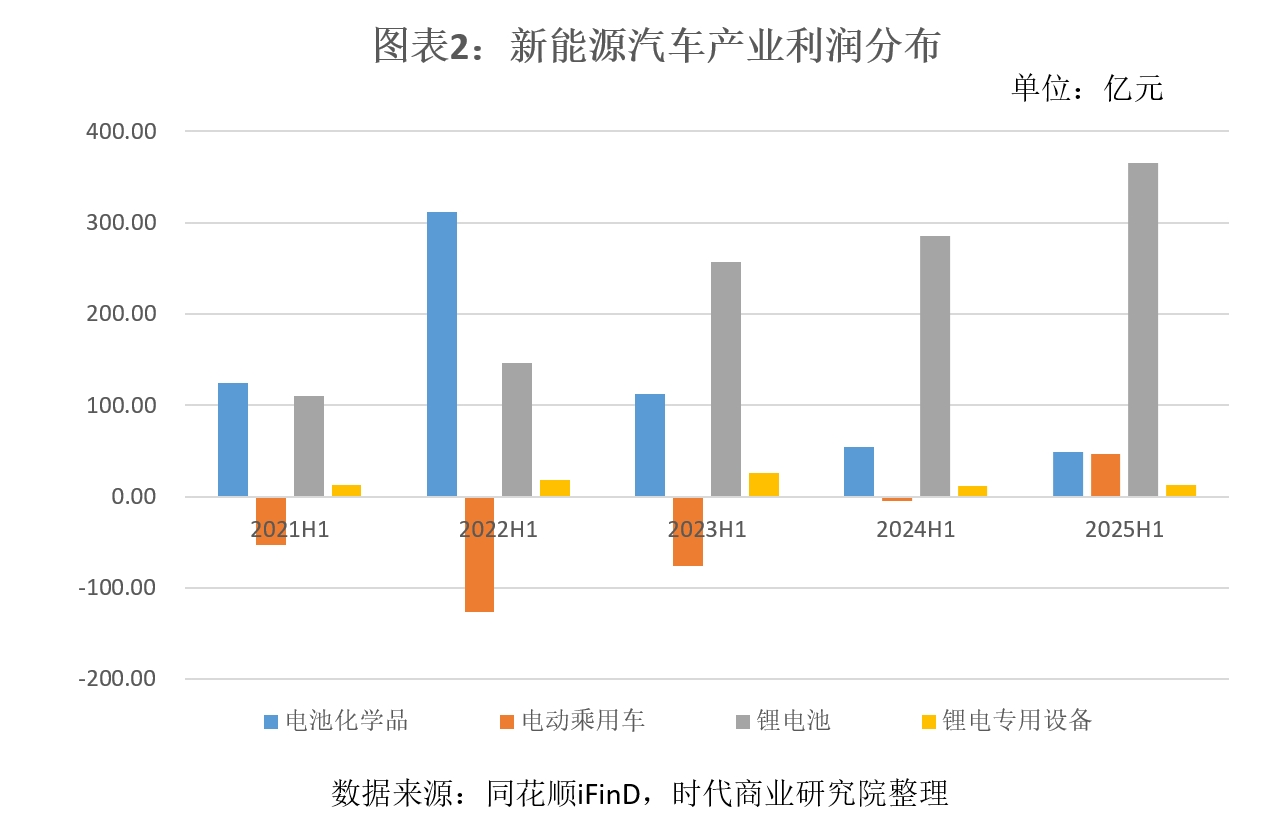

新能源汽車產業整體利潤穩定上升,但內部變化卻巨大。按申萬三級行業分類,新能源汽車產業可分為上游「電池化學品」「 鋰電專用設備」;中游「鋰電池」;下游「電動乘用車」。

2022年上半年,電池化學品環節淨利潤達311.67億元,產業89.1%的淨利潤集中於該環節,隨后利潤逐漸向電池環節轉移;2025年上半年,電池化學品環節淨利潤降至49.41億元,佔比降至10.4%;而電池環節淨利潤上升至365.1億元,佔比達76.9%。

電動乘用車則於2025年上半年扭虧為盈。2025年以前,電動乘用車一直是產業內唯一虧損的環節;2023年上半年、2024年上半年,電動乘用車環節虧損幅度逐漸縮小,並於2025年上半年首度盈利(近五年),合計實現淨利潤47.16億元。

作為重資產行業,電動乘用車規模效應帶來的降本效果顯著。7家電動乘用車企合計營收從2021年上半年的1333.41億元增長至2025年上半年的5887.5億元。規模效應疊加衝擊高端市場初見成效,帶動電動乘用車環節扭虧為盈。

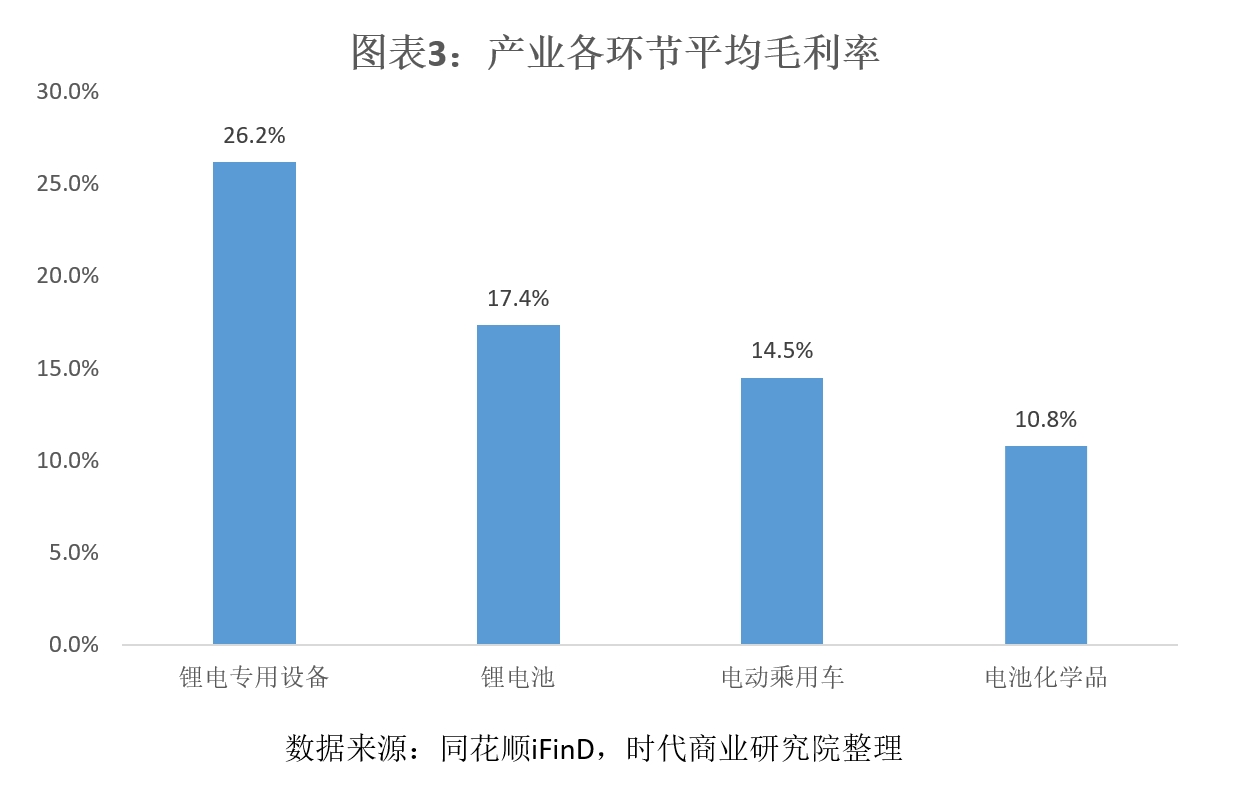

淨利潤受營收規模影響,從盈利指標來看,賣鏟子的「鋰電專用設備」屬於悶聲發財的環節。2025年上半年,鋰電專用設備平均毛利率為26.2%,大幅領先其他環節。

鋰電專用設備環節高毛利率與其「定製化屬性」以及「技術門檻較高」有關,使該環節競爭烈度小於其他環節,尤其是產品同質化較高的化學品環節。但受限於規模,鋰電專用設備環節整體利潤規模仍相對較小。

利潤向兩大巨頭集中,盈利格局割裂

與其説產業利潤向電池環節集中,不如説利潤向兩大巨頭集中。

2025年上半年,鋰電池環節總淨利潤365.1億元,其中,寧德時代淨利潤為323.65億元,一家佔據鋰電池環節88.5%的淨利潤,佔據全產業68.1%淨利潤。

此外,2025年上半年,被列入電動乘用車環節的比亞迪,淨利潤達160.4億元,佔全產業淨利潤的34%。這意味着,若剔除兩大巨頭,其余企業整體處於虧損狀態,凸顯產業利潤集中於頭部企業。

寧德時代、比亞迪強勢盈利表現背后,是佔據優勢地位,且規模效應及對上下游議價能力的提升。比亞迪更通過上下游一體化佈局,強化了這一優勢。

整體來看,新能源汽車產業101家企業中,有67家2025年上半年淨利潤低於1億元,其中38家虧損,虧損率約38%,中小企業盈利水平普遍較低。

整體呈現出整車企業「虧損幅度大」,化學品及設備環節「虧損面大」的局面。

部分整車企業虧損幅度大,其中,2025年上半年,蔚來、北汽藍谷、小鵬汽車分別虧損117.45億元、32.9億元、11.42億元,虧損幅度排名全產業前三。

而電池化學品環節虧損面大,共有22家企業虧損,虧損率達50%;鋰電專用設備環節共9家企業虧損,虧損率達47.4%;此外,電動乘用車環節的虧損率亦達42.9%。電池環節虧損率則明顯較低(12.9%),展現出對上下游較強的議價能力。

(全文1624字)

推薦文章

美股機會日報 | 估值8500億美元!傳OpenAI最新融資規模將破千億美元;黃仁勛稱將發佈幾款世界前所未見的新芯片

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意