自2023年頂峰跌落以來,整個鋰行業在長達兩年的下行周期中備受煎熬。

碳酸鋰期貨上市,價格就成歷史高點。曾經的「白色石油」從萬衆追捧的神壇跌落,價格一瀉千里,產業鏈上的參與者無不感受到刺骨的寒意。

近期,隨着碳酸鋰價格持續的反彈,市場中關於「鋰業反轉」的討論不絕於耳。

那麼,鋰業真的反轉了嗎?

一、市場內卷遭遇政策剎車

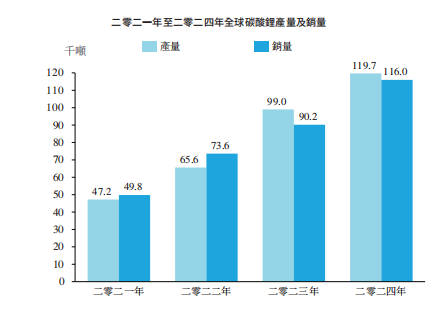

2023年至2025年上半年,鋰行業深陷泥潭。一方面,始於2021年超級周期的鉅額投資,在全球範圍內(尤其是澳大利亞、拉美和非洲)形成了龐大的新建產能,並在此期間集中釋放,導致供給端如潮水般洶涌。另一方面,作為需求引擎的新能源汽車行業,在全球主要市場告別了爆發式增長,轉入增速放緩的「新常態」;儲能雖被寄予厚望,但其體量尚不足以完全對衝前者的疲軟。

這種嚴重的供需錯配,將碳酸鋰價格從近60萬元/噸的歷史高位,無情地打壓至10萬元/噸以下,並在長達一年多的時間里,價格在6-8萬元/噸的成本線附近徘徊。

自然的市場周期會通過殘酷的價格戰,以「市場化出清」的方式,淘汰那些成本高昂、效率低下的產能,從而逐漸地尋找到新的平衡。這種出清過程充滿了痛苦但長期來説會不斷篩選出真正強大而優質的企業。

爲了生存,企業間不計成本的「內卷」愈演愈烈。企業財報普遍黯淡,行業投資信心降至冰點,整個產業鏈被濃厚的悲觀情緒所籠罩。

不過國內鋰業巨頭如天齊鋰業在2025年上半年預告中實現了扭虧為盈,而贛鋒鋰業也同比收窄了虧損,似乎為市場注入了一絲暖意。然而,這種盈利的改善更多是源於企業極致的成本控制、內部效率優化以及長協訂單的對衝,而非市場價格的強勁回暖。

在行業極度悲觀之際,政策的「有形之手」踩下了剎車。全球鋰行業似乎正以一種出人意料的方式被拽出泥潭。

2025年7月起,一場以「反內卷」、加強礦業整頓為核心的監管風暴拉開序幕,先有藏格礦業子公司,被勒令整改,而后在中國鋰雲母主產區江西宜春礦權覈查限制無序開採。8月,全球動力電池巨頭寧德時代確認其在國內最大的鋰礦項目——梘下窩礦區,因採礦許可證到期而暫停作業,成爲了此次整頓的標誌性事件。該礦區據估算佔據全球鋰原料年供應量的3%至6%,其停產對全球供給平衡表造成了立竿見影的衝擊。

更重要的是,這並非孤立事件,而是區域性的產業整頓,要求區域內主要礦企提交儲量報告,加強環保審查,意圖指向了過去幾年中粗放式發展所帶來的種種問題,但很明顯是反內卷政策的執行。

這標誌着,中國作為全球最大的鋰鹽生產國和消費國正在從政策層面,強制性地為失控的供給擴張降温。

二、從「成本底」到「政策底」

江西的供給側突變,徹底改變了鋰行業的原本的敍事邏輯。市場的核心矛盾,從「需求何時追上供給」,迅速切換為「供給收縮將持續多久、影響多深」。

在舊邏輯下,鋰價的底部由全球邊際生產者的現金成本決定。邊際生產者指的是在滿足總需求前提下,最后被調用的那部分產能。

這是一個脆弱且不斷下移的「底」,因為技術進步和規模效應總在拉低成本線。而政策的強力介入,相當於為市場創造了一個更堅實的「政策底」。

這意味着,要實現新的供需平衡,價格不再需要在所有生產者的成本線以下徘徊,而是可以穩定在一個能讓大部分合規、高效產能獲得合理利潤的更高水平。此前市場擔心的「無底線下跌」的風險,在很大程度上被化解了。

此前,幾乎所有主流機構都預測,2025年甚至2026年全球鋰市場都將處於顯著的供應過剩狀態。寧德時代一個礦區的停產,理論上就削減了數萬噸碳酸鋰當量的年化產量,足以大幅修正全球的過剩預估。若整個江西地區的鋰雲母生產都受到持續影響,2025年下半年全球鋰市場甚至可能滑向供需平衡,乃至出現階段性短缺。

這種預期的快速逆轉,是市場情緒反轉的最強催化劑。資本市場聞風而動,碳酸鋰期貨和相關股票價格連續大漲。

在長期的價格下跌通道中,產業鏈各環節(正極材料廠、電池廠)都在竭力降低自身庫存,以規避跌價損失,這進一步加劇了需求的疲弱。而當供給衝擊帶來明確的價格反轉信號時,產業鏈的行為模式將發生180度轉變。

對價格上漲的預期,會刺激中下游企業結束去庫存周期,轉而開始補充原料庫存,以鎖定成本。這種「補庫需求」的釋放,將在真實的終端需求之外,為市場帶來額外的、可觀的短期購買力,從而進一步加速價格的回暖。

三、持續性如何?

那麼,這是否意味着鋰業將重現2022年的瘋牛行情?

答案是,可能性很小,但行業已經走上了一條更為平和穩妥的復甦之路。政策目標是「行業健康」,而非「天價鋰鹽」。如果價格上漲過快、過高,損害了下游電池和整車廠的利潤,不排除監管層會通過釋放儲備、加快復產審批等方式進行反向調節。

未來的市場將不再是單邊上漲或下跌的簡單模式,而是在一個由政策、成本、需求三方力量共同決定的新框架內,進行結構性的再平衡。如果碳酸鋰能站穩了8萬元/噸,或許能到10萬/噸的健康價位,

首先政策此次出手,核心目標是整治行業「內卷」、淘汰落后產能、促進高質量發展。這應該不是一個追求短期價格目標的臨時舉措,而是關乎產業長期健康和資源安全的長遠規劃。這意味着,只要行業沒有回到一個「健康」的狀態(即企業有合理利潤、研發有投入、擴張有序),監管的「手」就不會輕易完全收回。因此,江西鋰雲母礦區的整頓,即使部分礦山在完成合規化后復產,其總體的開採強度和速度也將受到嚴格控制,過去的「野蠻生長」模式難以再現。

近期宜春銀鋰的復工,説明政策不是閉着眼睛一刀切,還是允許規範化復工復產,企業只要能通過環保、安全、資源儲量覈實等一系列審查,完成「規範化」改造,就可以恢復生產,而不是無理一刀切。那麼行業都會向規範改進,不夠規範的被停工,也算是師出有名,難有怨言。即使復產,這些企業也將在更嚴格的監管下運營。無論是開採強度、環保投入還是税收貢獻,都將面臨更高的標準。

其次,江西鋰雲母這部分產能被強制約束后,短期內形成的供給缺口是剛性的。而全球其他地區的產能來填補這個缺口,則需要時間。

海外一個新的鋰礦項目從勘探、融資、建設到最終達產,通常需要3-5年甚至更長時間。而澳大利亞和南美的現有礦山雖然可以提升產能利用率或執行擴產計劃,但這些增量在2025-2026年早已被市場計入預期。它們很難在短期內再「額外」地擠出產量來完全對衝中國的減量。只要價格不是站上太高的位置,一些閒置高成本產能也未必會重啟介入。

因此,在未來至少1-2年內,全球鋰供給端可能將維持一個「偏緊平衡」的狀態。

此外,當價格反轉信號確立后,補庫存的需求將持續釋放。而中下游補庫存的過程不會一蹴而就,會隨着價格的逐步回暖而分階段進行,從而拉長整個需求回暖的周期。只要終端需求不出現斷崖式下滑,持續的補庫需求就能為價格提供穩定的支撐。

另外一邊需求端,也不是過去新能源市場處於「從1到10」的爆發期,一個需求增速遠超供給的事情。增速放緩是必然趨勢,需求端雖然仍在穩步增長,但已不再具備拉動價格翻幾倍的「爆發力」。需求端的「穩」,決定了價格上漲的「緩」。除非有類似iPhone4級別的爆款車型出現。

然而價格一旦上漲到足夠高的水平,還是會喚醒全球範圍內的「隱形供給」,國內除了江西,中國在四川、青海、新疆等地仍有大量鋰資源。全球範圍內仍有大量因為成本過高而在上一輪熊市中被擱置的項目。如果鋰價回升至20萬元/噸以上,這些項目的經濟性將再次顯現,吸引資本進入並重啟。

結語

江西鋰雲母礦的特點是品位相對較低,其合規化、環保化的完全成本普遍在8萬-10萬元/噸之間。10萬元/噸可能是一個能確保絕大多數合規企業(包括一體化鋰輝石、鹽湖以及合規的鋰雲母企業)都能實現盈虧平衡或微利的價格,它構成了政策意圖下的「心理底」和「生存底」。鋰價重回6-7萬元/噸那種全行業虧損的「內卷」時代的可能性已經很低。

當價格處於12萬-15萬元/噸時,對於成本在8萬元/噸左右的生產商,其噸淨利潤可以達到4萬-7萬元,淨利潤率可以達到25%-45%。這是一個非常健康的水平,足以覆蓋企業的研發投入、新項目勘探、償還債務以及為股東提供合理的回報。它能激勵企業進行有序的、可持續的資本開支,而不是在生存線上掙扎。

20萬元/噸可能是一個難以逾越的階段性「天花板」。全球範圍內存在大量因上一輪熊市而停產或擱置的高成本項目,包括一些品位較低的鋰輝石礦、技術尚不成熟的鹽湖和地熱提鋰項目。這些項目的重啟成本線普遍在15萬-18萬元/噸。

20萬/噸的價格對於上游低成本廠商利潤率已經非常高了,過高的鋰價會嚴重損害中國在電動汽車和儲能領域的全球競爭力。一旦價格有失控跡象,衝向20萬元/噸,可以預見政府可能會採取釋放國家儲備、加快合規產能復產審批、約談企業等措施來平抑價格。

總而言之,政策介入的目標就是以一種非市場化的方式,終結行業惡性的「內卷」,為價格和企業盈利能力構築了新的「政策底」。不過回到一個合理的價格可能還需要產業慢慢地反應。

行業可以説即將告別了那個在成本線上掙扎求生的最壞時代。雖然前路上,全球供需的複雜博弈和需求增長的不確定性依然存在,但市場的悲觀預期已經被徹底扭轉。

在新的遊戲規則下,那些擁有合規產能、成本優勢、技術儲備和全球化佈局的頭部企業,無疑將率先受益。