熱門資訊> 正文

【首席視野】魯政委:歐盟如何穩就業

2025-08-21 13:45

魯政委、郭於瑋、張勵涵(魯政委系興業銀行首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事)

7月30日政治局會議要求:「突出就業優先政策導向,促進高校畢業生、退役軍人、農民工等重點羣體就業。」本文主要回顧歐盟就業政策的目標、措施與效果,為我國就業政策優化提供鏡鑑。

一、歐盟就業政策目標的演變

歐盟就業政策目標的演變可以分為四個階段。

第一階段為探索期,從1993年歐盟成立后到2008年金融危機前。這一階段歐盟勞動力市場的特徵是勞動參與率下降至低位。根據OECD數據,1993年歐盟成立時歐盟27國勞動參與率是61.2%,到2007年僅為56.8%。因此,當時歐盟就業政策的定量目標是就業率,定性的目標除了促進充分就業外,側重提升工作的吸引力和質量。

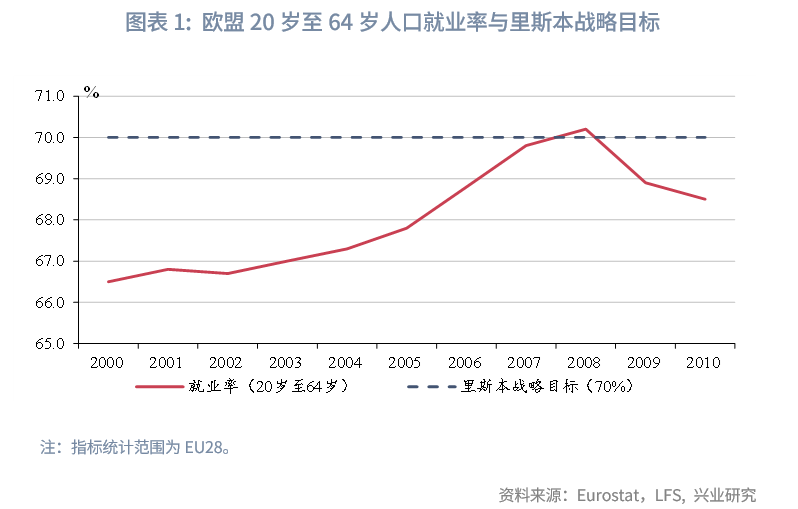

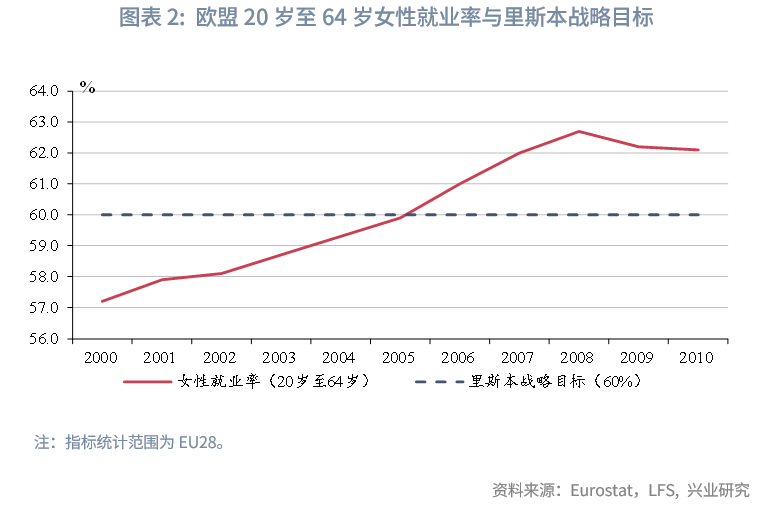

2000年,「里斯本戰略」(the Lisbon strategy)獲得通過,這是一項關於歐盟十年經濟發展的規劃,目標是到2010年使歐盟成為世界上最具競爭力的經濟體。從量化目標來看,在就業方面[1],「里斯本戰略」提出將歐洲就業率到2005年時提升至人口的67%,到2010年時將該比例提升至人口的70%。不過,由於歐洲議會並沒有權力強制各成員國執行「里斯本戰略」中商議的措施,這些措施更多是以各成員國之間的協調來實現,因此2000年簽署的「里斯本戰略」實施進程緩慢。

2005年,歐盟對「里斯本戰略」的目標進行了調整,確定以經濟增長和就業為優先目標。同時,爲了提升治理,議會提出了一個三年周期的管理計劃,在周期開始的時候,歐盟委員會將通過一份概要性文件「戰略報告」(strategic report),在此基礎上,歐洲理事會將分別通過經濟政策指導方針(broad economic policy guidelines)以及就業指導方針(employment guidelines)。第一個周期由2005年開始,並將在2008年進行更新。

從2005年至2008年周期的就業指導方針來看[2],方針中提出三個目標:(1)充分就業:增加勞動力的需求和供應,減少失業,實現充分就業;(2)提高工作的質量和生產率:在提升工作吸引力,提升工作質量及勞動生產率,以及減少工作貧困人口的前提下實現就業率的提升;(3)加強社會與地區凝聚力:加強社會包容,支持弱勢羣體就業,縮小區域之間,尤其是落后地區在就業、失業及勞動生產率方面的差距。

第二階段是危機應對期,從2008年至2010年。

2008年金融危機以后,2008年12月,歐盟通過了歐洲經濟復甦計劃(European Economic Recovery Plan),各成員國均出臺了各項措施以緩和勞動力市場的調整,其中部分措施為增加內部靈活性,如靈活的工作時間安排,包括縮短工作時間或暫時部分失業、暫時關閉等,以及名義上的工資下降,以換取就業穩定。事實上,2008年末,歐盟28國[3]的20歲至64歲人口就業率已經超過70%,達成了「里斯本戰略」的就業率目標。

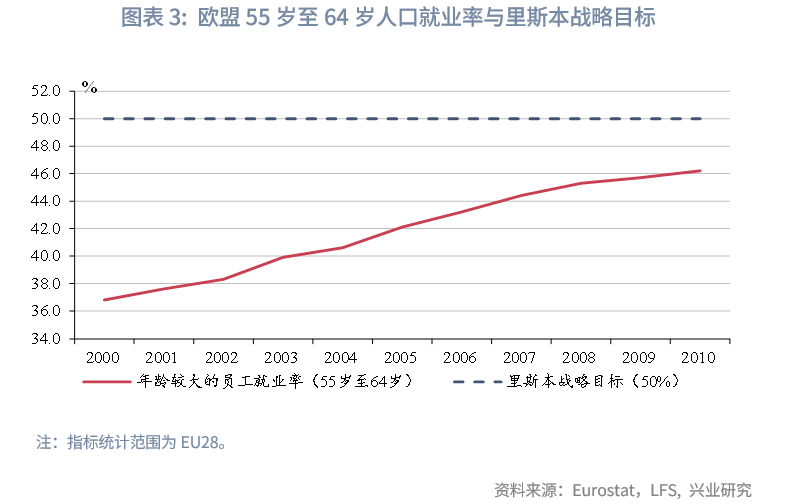

不過,由於2008年金融危機的影響,2010年,歐盟28國公佈20歲至64歲人口就業率為69%,距離70%的目標仍有1個百分點的差距;女性就業率為62%,達到了「里斯本戰略」的目標,不過女性就業率與男性就業率(75%)的差距仍然較大;年齡較大的員工(定義為55歲至64歲)就業率為46%,距離50%的目標仍有4個百分點的差距,與美國和日本超過62%的水平也有較大的差距。

第三階段是質量提升期,從2010年至2020年。這一階段歐盟勞動力市場的特徵是失業率先升后降,勞動參與率基本平穩。在此背景下,歐盟就業政策的目標更為多元,除了提升就業率之外,還注重改善勞動力市場結構和促進公平,如提升受教育水平、支持終身學習、促進機會平等。

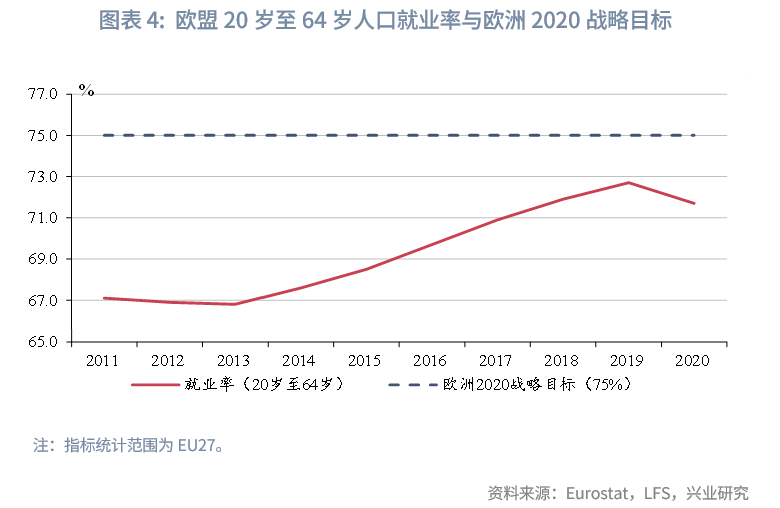

歐盟在2010年3月通過了「歐洲2020戰略」(the Europe 2020 strategy),這一份新的十年經濟發展規劃將智能、可持續和包容性增長作為優先級,並引入了「歐洲學期」(European Semester),在一個年度中各個月份制訂清晰的時間表來確保各成員國的經濟、社會和預算政策進行共同分析和評估。從當前最新的時間安排來看,每年3月,歐盟理事會將審議通過載有結論的聯合就業報告(Joint Employment Report);5月,歐盟委員會將就各成員國就業政策的共同優先事項提出建議,各成員國將在歐盟就業政策方針出臺后形成各國自己的就業政策並實施。

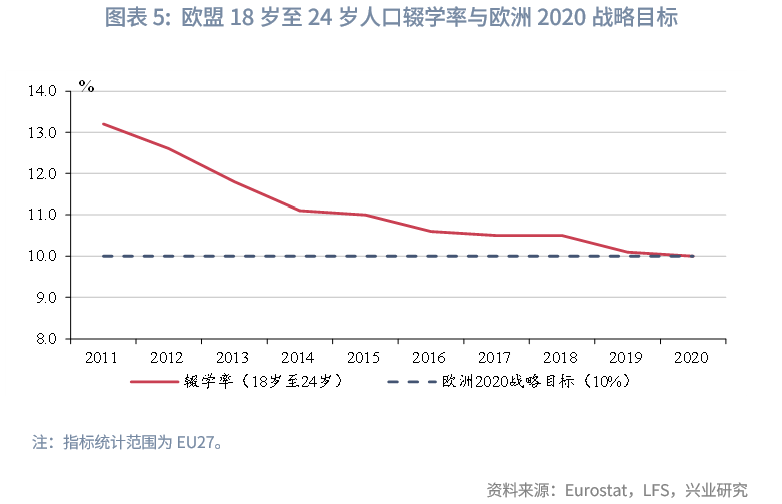

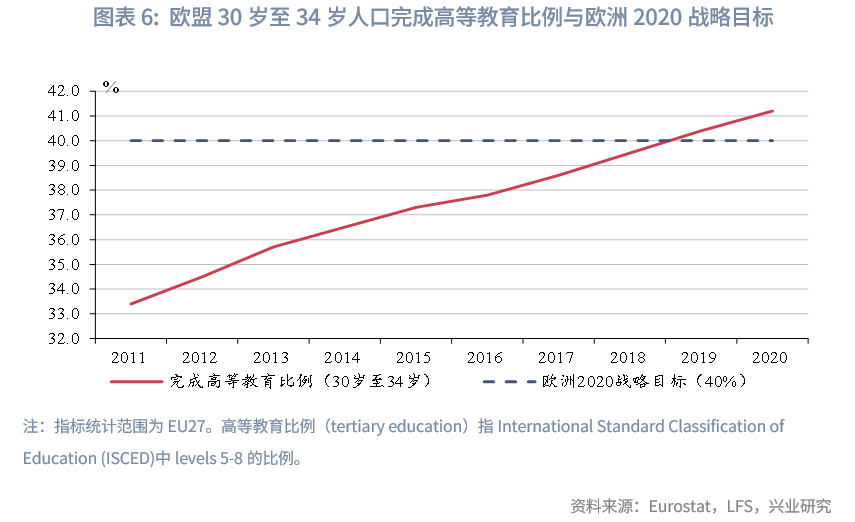

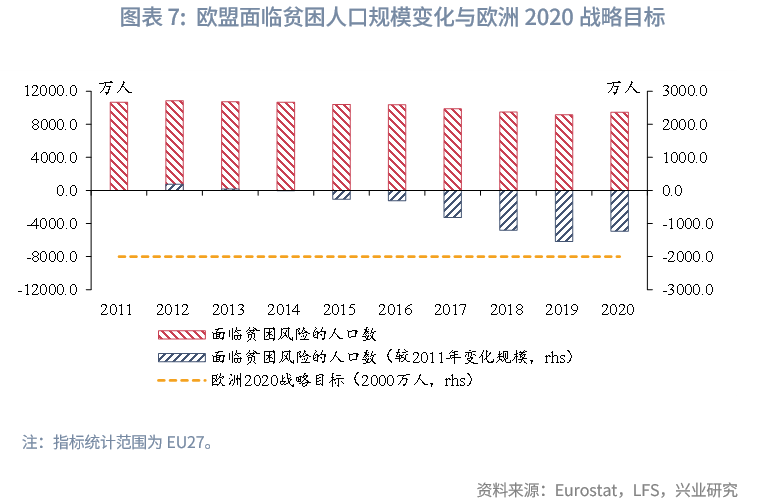

從量化目標來看,在就業方面,提出將歐洲20歲至64歲人口的就業率到2020年時提升至75%。在教育方面,提出到2020年,將輟學比例降低到10%以下,年輕一代(定義為30歲至34歲)中至少有40%應該擁有高等教育學位。在降低貧困方面,提出到2020年,使至少2000萬人擺脫貧困和被排斥的風險。

2010年至2019年期間,歐盟在2010年、2015年、2018年對就業指導方針進行了更新,其余年份則延用了上一份就業指導方針。

2010年10月,歐盟理事會通過了新的就業指導方針[4],主要包括四個方針:(1)增加男性與女性勞動力市場參與度,減少結構性失業,提高工作質量;(2)發展符合勞動力市場需要的熟練勞工,促進終身學習;(3)改善各級教育和培訓系統的質量和表現,增加高等教育(或同級別教育)的參與率;(4)促進社會包容,消除貧困。這一份就業指導方針一直延用至2014年。

2015年10月,歐盟理事會對就業指導方針[5]進行了更新,新的四個方針為:(1)促進勞動力需求;(2)加強勞動力供應、技能和競爭力;(3)加強勞動力市場的功能運作;(4)促進社會包容,消除貧困,促進機會平等。這一份就業指導方針一直延用至2016年。相比之下,2010年的方針側重提升勞動意願和勞動力質量,2015年的方針則將促進勞動力需求放在首位。

2017年,歐盟提出了《歐洲社會權力支柱》[6](European Pillar of Social Rights,后簡稱為EPSR),提出了實現歐盟共同繁榮的目標。2018年7月,歐盟理事會對就業指導方針[7]進行了更新,四個方針為:(1)促進勞動力需求;(2)加強勞動力供應、技能和競爭力;(3)加強勞動力市場的功能運作和社會對話的有效性;(4)促進機會平等,促進社會包容,消除貧困。可以注意到本次就業指導方針對就業市場的關注重點與2015年時差別較小,其主要更新重點在具體政策方向的指引,這一份就業指導方針一直延用至2019年。

歐盟的穩就業政策取得了較好的成效,2013年到2019年歐盟就業率整體上升。到2019年末,歐盟27國的20歲至64歲人口就業率為73%,較2010年時的67%提升了6個百分點。

不過,由於2020年新冠疫情的影響,2020年,歐盟公佈20歲至64歲人口就業率為72%,距離75%的目標仍有3個百分點的差距;輟學率為10%,達到了「歐洲2020戰略」的目標;年輕一代(定義為30歲至34歲)擁有高等教育學位的比例為41%,超過40%的目標1個百分點。在降低貧困方面,2020年歐盟公佈受到貧困和被排斥的風險的人口較2011年時的減少了1235萬人,距離使至少2000萬人擺脫貧困和被排斥的風險的目標仍有差距。

第四階段為鞏固深化期,時間為2020年以來。除了2020年突發事件導致失業率階段性上升之外,這一時期的特點是失業率下降、就業率與勞動參與率較2020年前進一步上升。

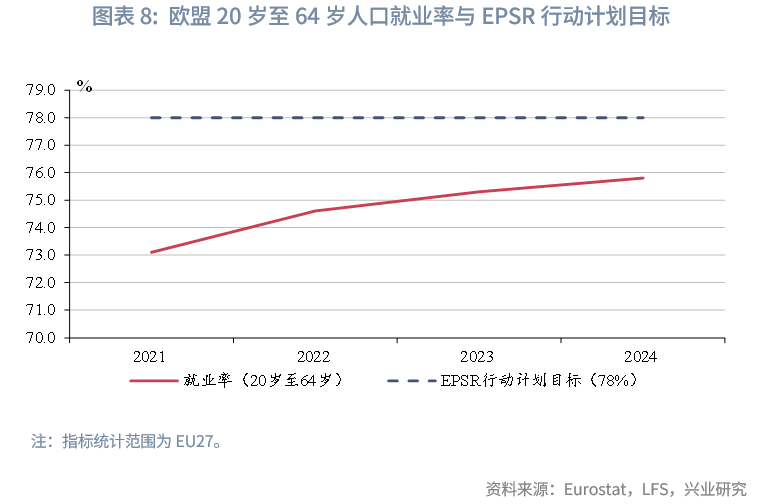

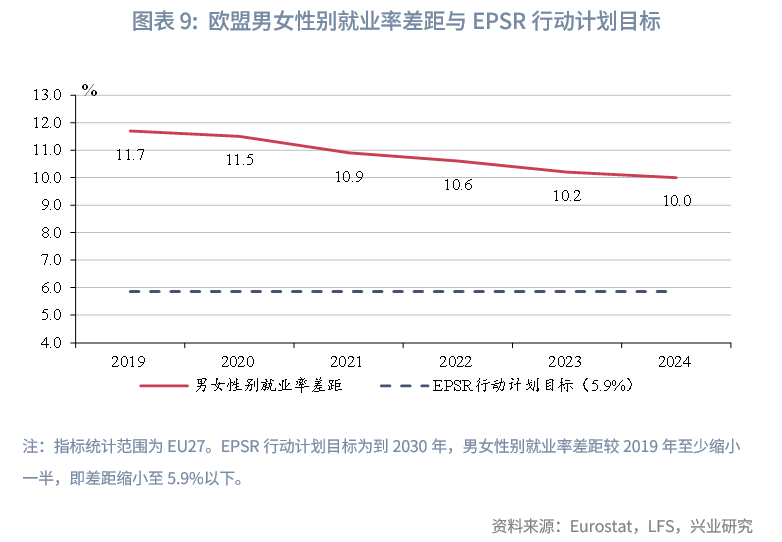

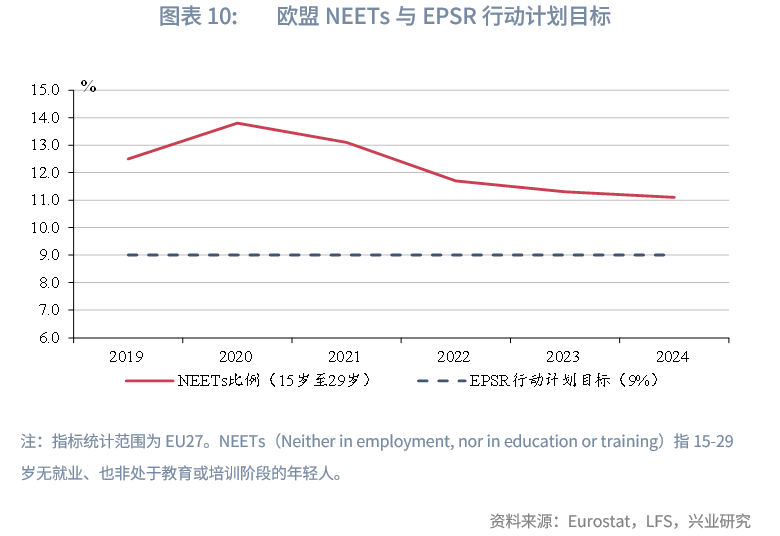

2021年,歐盟發佈了「EPSR行動計劃」作為新的十年經濟發展規劃,提到了歐盟到2030年要實現的三個主要目標:一是到2030年,將歐洲20歲至64歲人口的就業率提升至78%,二是每年應至少有60%的成年人蔘加培訓;三是到2030年,使至少1500萬人擺脫貧困和被排斥的風險。同時,為更好實現「EPSR行動計劃」的三大目標,計劃中還列出了一些子目標:在提升就業率方面,男女性別就業率差距較2019年至少縮小一半,增加提供正規的幼兒教育和護理,更多地支持女性參與勞動力市場,將15-29歲無就業、也非處於教育或培訓階段的年輕人(Neither in employment, nor in education or training,后簡稱為NEETs)的比例從2019年的12.5%降至9%;在增加培訓方面,提出80%的16歲至74歲人口應該具備基本的數字技能,進一步降低輟學率,提升高中教育參與率;在降低貧困方面,提出在要擺脫貧困或社會排斥的1500萬人中,至少應該有500萬人是兒童。

2020年以來,歐盟理事會在2020年、2022年以及2024年對就業指導方針進行了三次更新修訂,不過,由於這些就業指導方針均在EPSR框架下發布,由此,就業指導方針的關注重點並未有明顯變化,其更新集中於具體政策方向的指引。其余各年份均延用了上一年的就業指導方針。

其中2020年與2021年的四個就業指導方針為:(1)促進勞動力需求;(2)加強勞動力供應、技能和競爭力;(3)加強勞動力市場的功能運作和社會對話的有效性;(4)促進機會平等,促進社會包容,消除貧困。2022年至2024年的四個方針就業指導方針為:(1)促進勞動力需求;(2)加強勞動力供應,改善就業機會,提升終身技能獲得與競爭力;(3)加強勞動力市場的功能運作和社會對話的有效性;(4)促進機會平等,促進社會包容,消除貧困。

這一階段歐盟的就業政策在提升就業率方面取得了一定的成效,但年輕人的就業改善幅度更小。在就業率方面,2024年,歐盟27國公佈20歲至64歲人口就業率為76%,較2020年時的72%提升了4個百分點。EPSR行動計劃穩步推進,其中男女性別就業率差距為10.0%,較2019年時的11.7%下降1.7個百分點。在教育培訓方面,2024年NEETs比例為11.1%,較2019年的12.5%下降1.4個百分點。在降低貧困方面,2024年歐盟公佈受到貧困和被排斥的風險的人口較2021年時的減少了207萬人,其中貧困和被排斥的風險的兒童人口較2021年時減少了13萬人。

總體來看,歐盟的就業政策隨着勞動力市場的特徵及時調整,兼顧就業的數量與質量。雖然較高的就業率目標通常無法完全兑現,但政策的積極效應持續顯現。從就業率來看,除了2000年后、2008年后和2020年因突發衝擊導致就業率下降之外,歐盟的就業率和勞動參與率總體呈現上升趨勢。截至2022年,OECD公佈歐盟27國勞動參與率為58.1%,較2000年提升0.9個百分點。從性別結構來看,女性勞動參與率提升4.0個百分點,男性與女性勞動參與率的差距縮小6.4個百分點。2024年,歐盟27國就業率為76%,較2000年提升9個百分點。從受教育程度來看,2024年,年輕一代(定義為30歲至34歲)擁有高等教育學位的比例達到41%,較2002年數據公佈以來提升22個百分點,18歲至24歲人口輟學率也有改善,2024年18歲至24歲人口輟學率錄得9%,較2002年數據公佈以來降低8個百分點。

二、歐盟成員國促進就業的具體措施

歐盟成員國促進就業的具體措施可以分為如下類型。

第一類是提升受教育水平,增加職業技能培訓。具體措施包括提供多樣化的職業教育,引入培訓「代金券」支持求職者自選培訓機構,為弱勢學生提供IT設備以及互聯網服務以支持遠程學習,修訂成人培訓以及高校、職校課程,擴大教育培訓入學名額,提高技能培訓補貼,使用歐盟基金成立項目培訓數字技能,為重點人羣提供就業培訓,如長期失業者以及25歲以下的失業畢業生等。

第二類是改善重點人羣的就業。一是支持年輕人口就業。具體措施包括一方面促進青年創業,另一方面提供就業培訓與在線服務,促進剛畢業的青年從學校到工作的身份過渡,為僱傭青年員工的僱主提供社保繳納或是工資支付的補貼等。二是提升高齡人口(如年齡在45歲以上的人口)與長期失業者的勞動參與率。具體措施包括為僱傭高齡員工或長期失業者的僱主提供津貼,同時配合「終身學習」等戰略,為員工提供技能培訓以減少因技能不匹配而導致的失業等。三是幫助女性實現就業與家庭的平衡。具體措施包括為父母雙方提供帶薪育兒假,提倡同工同酬,提供高質量和可負擔的托兒服務(尤其是3歲以下的托兒服務),為部分家庭提供托兒補貼,延長托育時長,降低兒童入園年齡,擴大托兒服務覆蓋率等。

第三類是財政支持。一是通過公共工程或投資計劃創造就業崗位。在數字化和綠色轉型背景下,歐盟其對應的經濟轉型戰略增加了對數字型(ICT)人才以及環保相關領域人才的需求。在轉型過程中,由於技能錯配導致的失業也有所增加,對應的技能培訓也催生了對教師的需求。同時,在老齡化社會中,長期護理(Long-term Care)的需求預計增加,對於正式的長期護理工作者[8]的技能培養必要性上行。由此,通過對相關固定資產投資及建設即可在當下創造就業崗位,也為未來經濟轉型必備崗位提供人才儲備。二是退税或發放補貼。在就業政策方針下,為實現政策目標,多數各成員國均在相關方面提供了財政支持。如為青年、低收入人羣提供補貼或退税,為僱傭重點羣體人員的僱主提供補貼,為參與培訓的人員提供補貼,為家庭提供育兒假津貼以及托兒補貼等。

第四類是優化福利制度,增強勞動者保護。針對勞動者,具體政策措施包括完善解僱流程,限制臨時合同簽訂時長,限制住房租金漲幅,提升最低工資,提供遠程、非全時和彈性工時權利等。針對兒童福利,具體政策措施包括提供全日制托兒設施,設立有補貼的課后托兒場所,對托兒費用實行税收抵免,為二胎、雙胞胎、永久性殘疾兒童的家庭提供津貼,增加對單親家庭的支持,提高普遍的兒童津貼額度,為義務教育前一年的兒童學前教育減免學費等。

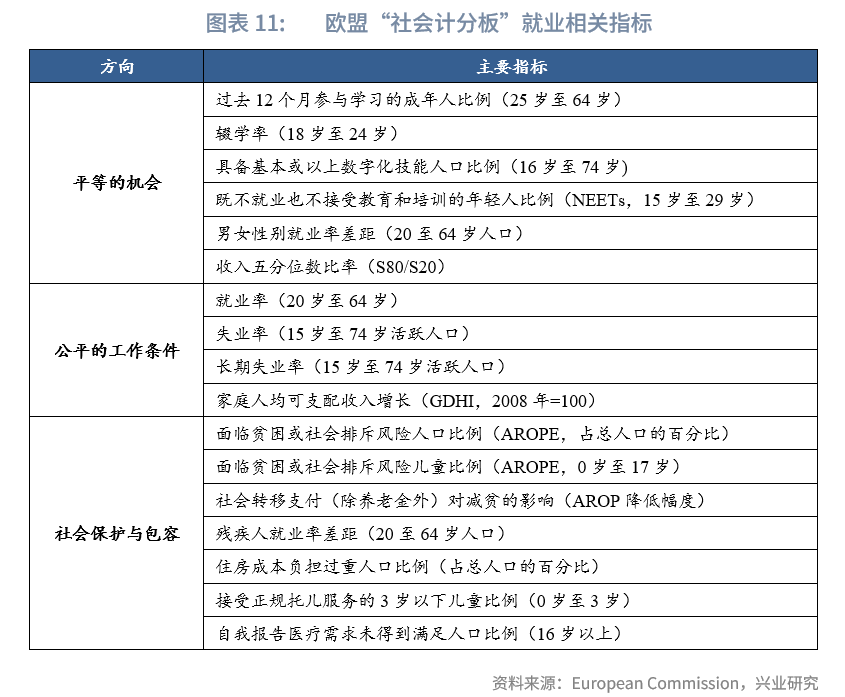

第五類是完善勞動力市場監測,協助判斷就業市場表現,為政策制定提供數據支撐。歐盟通過「社會計分板」(Social Scoreboard)來跟進EPSR行動計劃的實施進展。在跟蹤就業市場的表現方面,其主要包含3個方向17個主要指標以及更多二級指標。從這些指標中可以更為清晰的瞭解就業市場的結構性表現,及時關注到需要支持的人羣,使得政策施行更為精準。

三、總結與鏡鑑

綜合來看,歐盟就業政策框架核心在於通過提升教育、技能培訓來提升就業率,主要集中為20歲至64歲年齡人口的就業率,進而降低社會貧困。同時,歐盟就業政策框架注重就業率的結構表現,促進社會包容,致力於提升女性、年輕人以及年紀較大人羣等弱勢羣體的就業率,提升社會平等。

從歐盟就業政策框架搭建過程以及各成員國政策實施結果的經驗出發,我們可以得到一些鏡鑑:

一是在就業政策框架搭建方面,完善相關監測指標,尤其是針對重點人羣就業。2024年9月,中共中央,國務院發佈《關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見》,在完善重點羣體就業支持體系方面,提出了對高校畢業生,退役軍人,農村勞動力,困難人員如大齡、殘疾、較長時間失業等,自主創業靈活就業的就業支持政策,下一步可針對這部分人羣完善相關的就業監測指標,如重點人羣就業率、重點人羣參與培訓比例、重點人羣技能水平等,以協助判斷重點人羣就業表現,可通過問卷瞭解重點人羣就業堵點,為下一步政策制定優化提供數據支撐。

二是推動經濟社會發展與就業促進協調聯動方面,增強技能培養,探索知識密集型服務出口、服務消費方面的就業增長點。知識密集型服務出口方面,根據我們在2025年8月發佈的報告《從中國製造到中國研發》,雖然中國的商品出口位居全球首位,但服務出口,尤其是知識密集型服務出口還有較大的發展空間,能夠為廣大高校畢業生創造更多就業崗位。2023年我國服務出口金額最高的行業為科學研究、技術服務和其他商務服務,出口金額為1040.0億美元,但仍較美國、英國和德國分別低1501.4億美元、1260.0億美元和110.6億美元。同時,我國在知識產權使用費的出口金額也分別較美國、英國和德國分別低1224.4億美元、195.2億美元和355.7億美元。服務消費方面,生活性服務業吸納就業的能力強。以養老護理行業為例,日本老齡化的過程中護理事業從業人員規模持續增長,根據厚生勞動省發佈的《第9期護理保險事業計劃的必要護理職員數量》[9],截至2022年10月,護理事業從業人員規模為215.4萬人,相較長期護理保險制度起始的2000年,從業人員數量增長了3.9倍。護理事業從業人員與同期全部就業人口的比重也呈上升趨勢,由2000年的0.9%上升至2022年的3.2%,自2017年突破3.0%后,仍保持緩慢上升趨勢。

三是着力解決結構性就業矛盾方面,提供切實需要的成人教育培訓課程,提升教育供給與人才需求的匹配度。2015年,歐盟的研究顯示,成功的成人教育政策需要具備如下特點:提高學習者的學習傾向,提升僱主對學習的投入,改善所有人獲得服務的公平性,提供符合僱主和學習者需要的學習,提供高素質的成人教育,統籌有效的終身學習政策。2025年7月,國務院辦公廳發佈《關於進一步加大穩就業政策支持力度的通知》[10],在做好技能培訓提升就業能力方面,提到支持企業開展職工在崗培訓,所需經費按規定從企業職工教育經費中列支,符合條件的給予職業培訓補貼或技能提升補貼。加大重點羣體培訓力度,實施「技能照亮前程」培訓行動,積極發佈職業技能培訓需求指導目錄、培訓機構目錄,結合培訓意願、市場需求、技能基礎等,分類提供不同領域職業技能培訓,並按規定給予差異化職業培訓補貼。鼓勵技工院校拓寬招生範圍,放寬招生年齡限制,招收相關失業人員。鼓勵技工院校與企業合作開展訂單定向培養班、企業冠名班培養。下一步,可以考慮通過高校提供普惠性的遠程課程培訓,提升培訓可獲得性,引入培訓「代金券」支持求職者自選培訓機構和培訓課程,提高求職者的學習傾向。

四是完善重點羣體就業支持體系方面,促進青年就業,完善困難人員就業援助,優化自主創業靈活就業保障。2025年7月,《關於進一步加大穩就業政策支持力度的通知》中提到部分針對重點羣體的補貼政策,包括提高失業保險穩崗返還比例,實施階段性緩繳社會保險費政策,緩繳期間免收滯納金,為重點行業領域的中小微企業與重點羣體就業提供社保補貼,為16—24歲登記失業青年就業發放一次性擴崗補助。對於未落實畢業去向的困難畢業生,由教育部和人社部建立「一對一」實名幫扶臺賬,有針對性地為每名困難畢業生推薦3個以上優質崗位。下一步,可以考慮提前建立畢業生從學校到工作的過渡,在畢業前一年開始落實畢業生見習,為在校生提供政策宣導以及職業指導。

五是提升勞動者就業權益保障水平方面,保障婦女合法權益,構建生育友好的就業環境。2022年,世界銀行發佈報告,構建了GEGI(Gender Employment Gap Index)指數,衡量將女性就業率提升至與男性就業率齊平將帶來的長期人均GDP增長,結果顯示,如果就業中的性別差距消除,中國可能會有13%的長期人均GDP增長(即basic GEGI = 13.0%)。OECD的研究顯示,兒童保育是女性參與勞動力市場的關鍵驅動力。2025年8月,國務院印發《關於逐步推行免費學前教育的意見》,提出,從2025年秋季學期起,免除公辦幼兒園學前一年在園兒童保育教育費。此前,提供3歲以下嬰幼兒照護以及子女教育個税專項附加抵扣政策已經推出,部分城市發放育兒補貼。下一步,可以考慮為多子女家庭發放育兒補貼,設立財政專項資金,用於增加普惠性的托兒服務供給,降低幼兒園入學年齡等。

參考文獻:

[1] European Commission, An in-depth analysis of adultlearning policies and theireffectiveness in Europe, 2015

[2] Penning S., A Gender Employment Gap Index (GEGI): A Simple Measure of the Economic Gains from Closing Gender Employment Gaps, with an Application to the Pacific Islands, World Bank, Policy Research Working Paper 9942, 2022

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?