熱門資訊> 正文

估值近億元的割草機器人公司倒下,中小玩家離場潮剛開始

2025-08-16 14:00

作者|黃楠

編輯|彭孝秋

過去幾年,硬件創業公司因量產問題倒閉的案例屢見不鮮。如今,這一「死亡魔咒」正在割草機器人賽道再度上演。

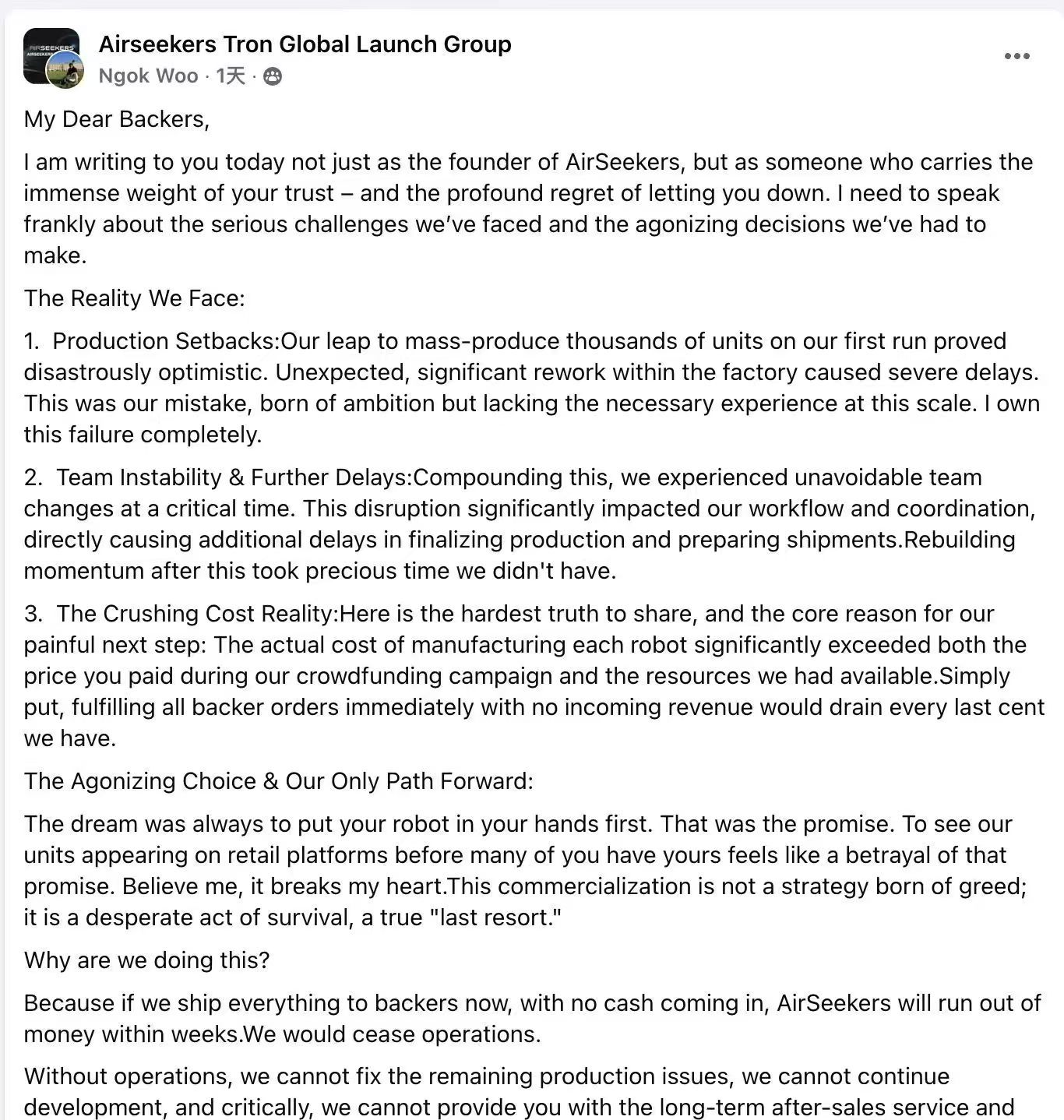

2025年8月14日,智能割草機器人廠商長曜創新發布公告稱,公司運作深陷三大棘手難題,正面臨發展困境。首先在產品的生產交付端,由於對自身實力和量產難度估計不足,過度樂觀地規劃首次大規模生產數量(數千台設備),導致工廠出現返工情況,生產嚴重延誤。

其次同一時期,人員動盪加劇了危機發生。長曜創新遭遇核心團隊成員變動,新舊人員交替極大干擾了工作流程與協作,直接導致最終完成生產及準備發貨方面出現額外的延迟,寶貴的時間窗口已然錯過。

最后,成本方面長曜創新也陷入嚴峻困境。經內部覈算,每台割草機的實際製造成本,遠超眾籌時向用户承諾的價格及公司現有的資金儲備。在沒有新資金注入的情況下,若強行履行所有眾籌訂單,公司將會迅速耗盡,對其存續造成致命打擊。

長曜創新公告原文(圖源/Kickstarter)

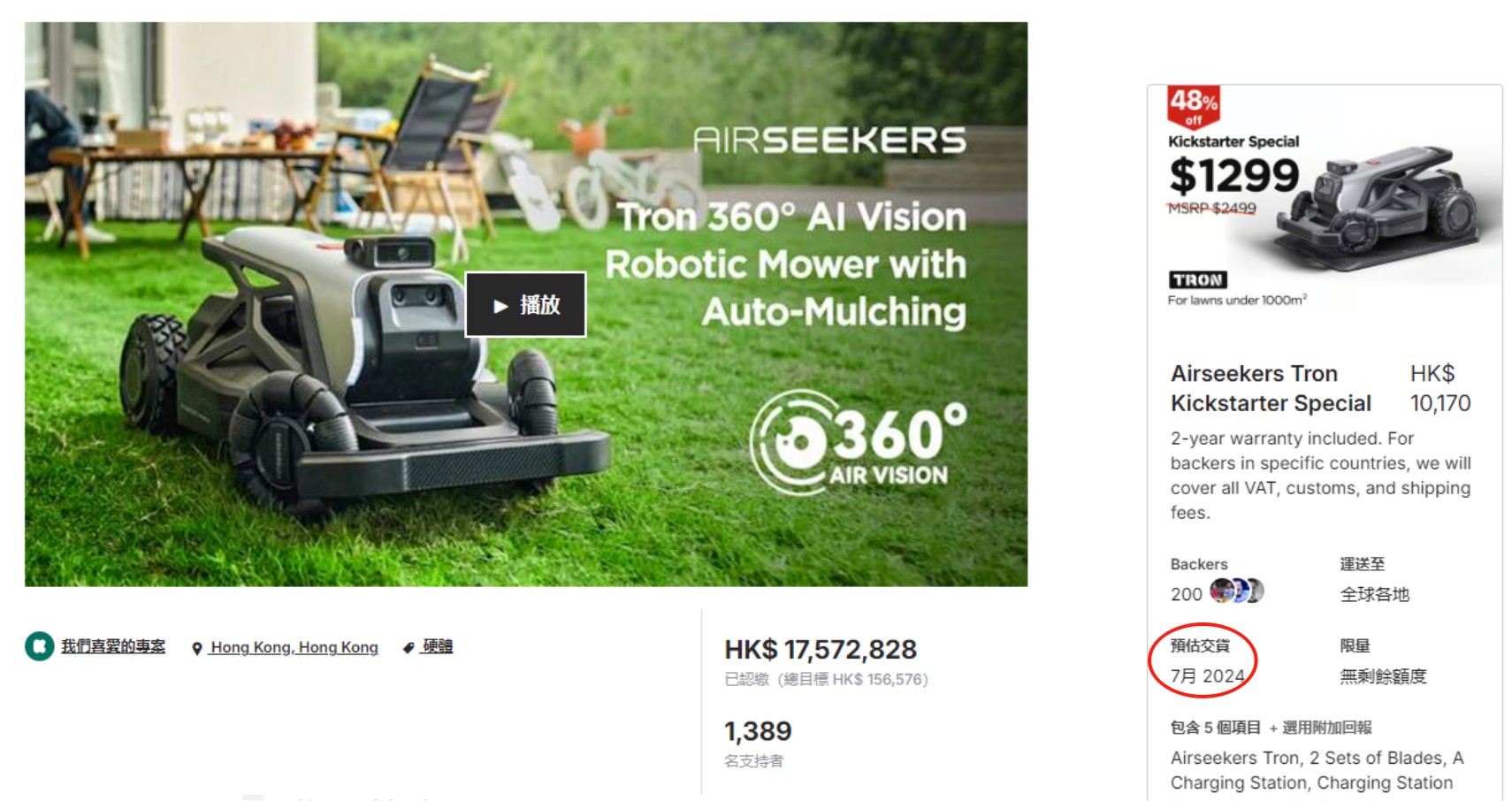

這家曾在一個月內眾籌超220萬美元的初創公司,最終倒在了量產門前。用户首批訂購的近1400台訂單距離交付也遙遙無期。

近年,長曜創新先后完成了兩輪融資,累計金額達數千萬元,投資方陣容包括格力集團、同創偉業、東方富海、藍海眾力資本、水木梧桐資本以及Brizan Ventures等知名機構。硬氪瞭解到,其最新估值接近1億元。

然而,庭院賽道從來不是簡單的產品競賽,而是一場涵蓋研發、供應鏈、成本管控和市場營銷的全方位較量,任何一環短板都可能引發整個系統的連鎖崩塌。

行業洗牌正在加速上演。短短三個月內,繼森合創新后,硬件創業的生存法則在長曜創新上被再度驗證。

隨着市場熱度持續攀升,行業已步入深度整合階段,這場淘汰賽的殘酷性遠超預期,沒有系統化產品力的企業終將出局。而可以預見的是,長曜創新不會是最后一個黯然退場的玩家。

生產環節的致命失誤

在硬件領域,漂亮的Demo數據與真刀真槍的量產之間,存在着一道難以跨越的鴻溝。

具體到生產環節,可以分為小批量試產和量產兩個不同階段;這當中,小批量試產又包括DVT(設計驗證測試)、 EVT(工程驗證測試)以及PVT(生產驗證測試)階段。

試產主要聚焦於問題排查與優化,比如EVT階段解決基礎設計缺陷、DVT階段優化工藝和設計以提升可靠性、PVT階段完善生產流程和供應鏈協同。進而當邁入量產階段,可以通過嚴格按照標準化流程操作,保障產品質量的一致性,並控制成本和提高產能,維持生產的穩定性和高效性。

長曜創新在生產管理環節採用了相對激進的產能規劃策略。接近長曜創新的行業人士告訴硬氪,其DVT階段不到三周就完成了近500套樣機的測試工作,對比之下,行業平均時長在4-6周;隨后又在PVT環節,迅速將產能拉昇至2500套,增幅高達500%,遠超業內200%-300%的安全閾值。

Kickstarter頁面顯示,產品預估交貨時間為2024年7月(圖源/Kickstarter)

這種將互聯網產品快速開發迭代的思路遷移至硬件製造領域,一定程度上忽視了結構質量的基礎,看似高效的前期成果,也掩蓋了大規模生產的複雜性。「這就像剛拿到駕照就去開賽車。速度上去了。但質量控制、供應鏈管理、生產排期就很容易失控,一旦數量達到數千甚至數萬套,必然出現大批量返工的情況。」上述人士表示。

另一方面,BOM成本(物料清單成本)作為硬件公司的生命線,可以看到,長曜創新在其管控和定價策略上也存在一定的系統性失誤。

根據行業健康標準,iRobot、科沃斯等頭部企業財報顯示,成熟產品BOM佔比多穩定在18-22%區間;長期關注硬件賽道的投資人徐斌告訴硬氪,部分盡調標準明確要求,Pre-A輪項目BOM佔比需控制在25%以內,成熟期需壓縮至20%以下。

長曜創新的生產車間(圖源/企業)

按照長曜創新Airseekers Tron產品定價測算,其在Kickstarter售價爲1299美元起,那最優BOM成本就應控制在325美元以下。

而據知情人士透露,長曜創新的BOM成本佔售價比或超過30%,高於行業標準和投資要求,這不僅會導致企業的利潤空間被擠壓,當面臨芯片、電機等材料價格上漲等情況時,容易陷入虧損境地;還可能因成本過高難以滿足資本市場的盡調標準,影響融資進程,加劇本就緊張的資金鍊壓力。

期間,長曜創新也嘗試通過降本改善現金流,包括降低物料成本和製造開銷等,然而這些局部優化始終未能從根本上解決結構性成本問題。

更為關鍵的是,長曜創新眾籌啟動在2024年4月、到同年11月官宣完成Pre-A輪融資,融資較眾籌完成時間滯后7個月,導致關鍵生產備料期出現資金真空,資金規劃方面存在時序錯配。

這種以220余萬美元眾籌款項對應1389台訂單,實際僅夠覆蓋數百台產品的生產成本,依賴后續融資彌補資金缺口的運營模式,無疑具有極高的可持續性風險。

長曜創新的生產車間(圖源/企業)

長曜創新創始人胡岳此前在接受硬氪專訪中指出,以一家60至70人規模的創業公司為例,從早期到做出EVT設備,成本約3000-4000萬元,人員開支約3000萬元,開模需500-600萬元;不算備貨,到量產約需6000萬,加周轉資金,共需至少1億元才能實現完整出貨並形成規模。

激進的產能規劃、被低估的製造成本以及錯配的融資節奏等等,致使得長曜創新在交付關鍵期面臨兩難抉擇:若優先保障眾籌訂單交付,將耗盡所有運營資金;若側重商業銷售維持現金流,則必然延迟支持者訂單。

這種困境最終演變為當前的現實危機,不僅造成訂單大面積延迟,也進一步帶來了企業、市場乃至用户信心的崩塌。

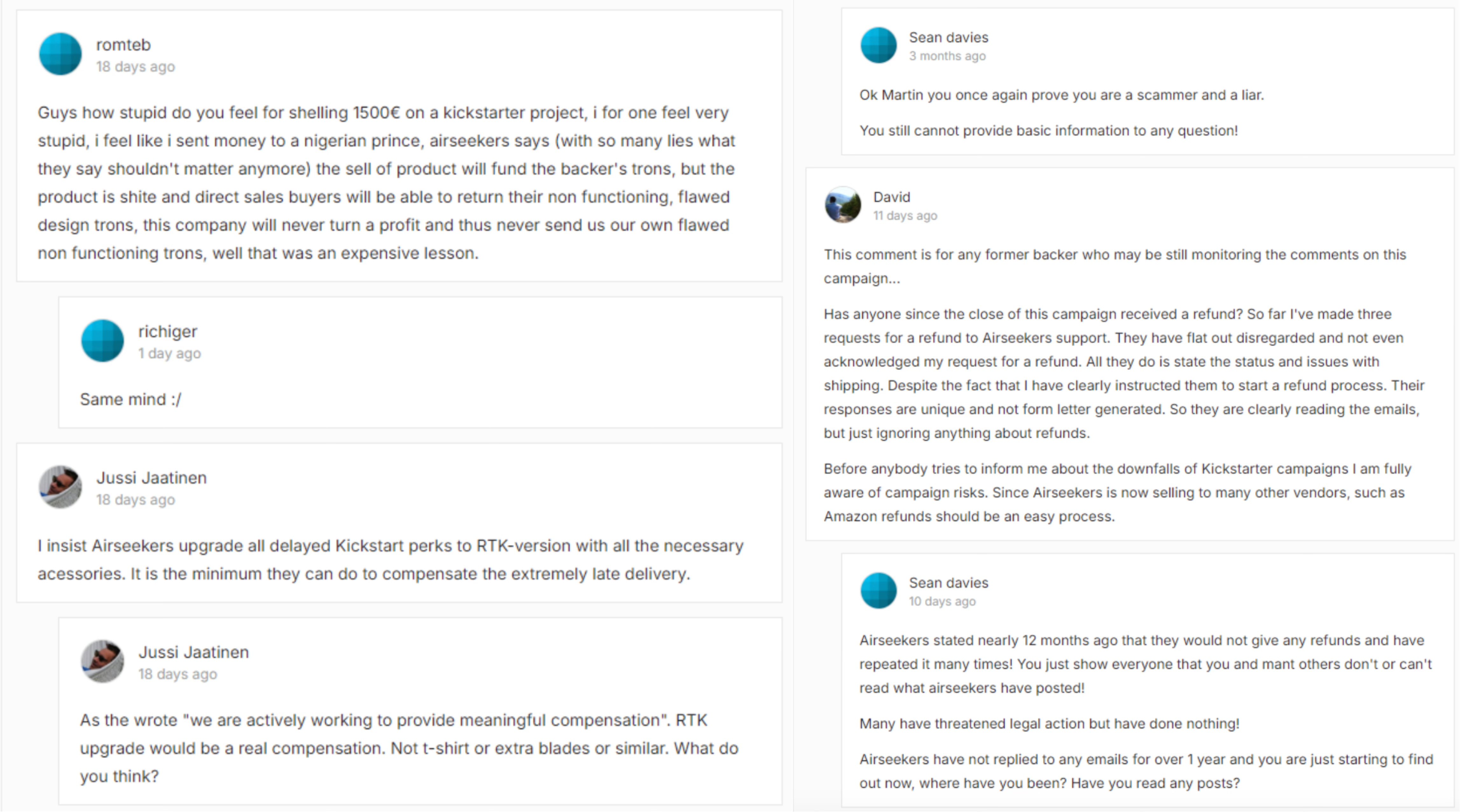

Kickstarter上,用户催促交付的留言(圖源/Kickstarter)

行業正在閉合窗口期

如今,全球割草機器人市場的競爭格局呈現出明顯的區域分化特徵。其中,歐洲草場的競爭較北美更為激烈,主要原因在於,歐洲市場成熟度更高且准入門檻相對固化,競爭格局正趨於穩定。

據歐盟2022年通過的 「禁燃令」 政策明確規定,自2024年起,在歐盟範圍內禁止銷售燃油動力的割草機等小型園林機械,這一政策強制淘汰燃油割草機,直接推動了電動產品的快速普及。

在這個背景下,中國智能割草機品牌也通過對傳統園林工具的智能化替代,加速搶佔政策紅利釋放的市場份額。

可以明顯看到,割草機器人廠商自去年起,均處於集體放量階段。九號公司2024年出貨量已超過14萬台;庫獁科技2024年在歐美的品牌銷量達到8萬台;科沃斯GOAT系列2024年銷量在8萬台以上;追覓在今年2月份宣佈出貨量超10萬台;MOVA6月宣佈其割草機器人出貨量突破10萬台。

長曜創新首款產品Airseekers Tron(圖源/企業)

從市場定位來看,長曜創新選擇聚焦1000平以下小草坪市場面臨多重劣勢。

首先在產品力方面,其首款產品Airseekers Tron提出基於稠密地圖的純視覺方案、雖有一定特色,它的優勢在於成本相對較低,能依託多目視覺系統獲取豐富的環境信息,結合 「草坪爬紋技術」「旋轉無偏算法」 等創新,可識別常見障礙物,實現草坪上的「自動駕駛」;同時,稠密地圖的構建有助於更精準地規劃路徑,提升作業效率。

但受視覺方案特性影響,割草機器人也容易受光照變化干擾,在強光、逆光或陰雨等複雜光線條件下,識別精度可能下降;對特徵不明顯的物體,如低矮的小石塊、枯草等識別存在困難,進而影響避障效果。

Tron 360°AI視覺割草機器人帶自動粉碎功能(圖源/企業)

某割草機器人廠商負責人就告訴硬氪,視覺方案需持續投喂海量數據,不僅訓練成本高,從數據準備到算法學習優化的周期也會更長。據該人士透露,長曜創新也因此導致了產品研發節奏延迟較多,后來還改買採用了外部的算法方案。

此外,數據處理速度較慢、實時性欠佳的問題依然存在。稠密地圖雖能提升路徑規劃精度,但所需要的建圖時間會更長,增加了用户的初次使用成本;加上其核心技術指標與行業開源方案的差距也在快速縮小,難以同九號、追覓、庫獁等主流競品拉開優勢,繼而缺乏更有吸引力的差異化賣點。

對比之下,大廠可以憑藉規模化生產和供應鏈優勢,將成本壓得更低。長曜創新作為創業企業前期生產規模有限,在價格競爭中處於下風,也無法與富士華、寶時得等老牌企業卷品牌溢價。

其渠道建設的短板更為明顯。割草機屬於高客單價、長服務周期的耐用品,因此,用户在購買時往往比較謹慎,會充分參考市場口碑和用户反饋。這也使得當地代理商在引入產品時態度更為保守,對於在本土毫無品牌認知度、市場聲量的創業公司,一般都不會輕易嘗試合作。

反觀大廠憑藉早期佈局已經積累了較高的品牌知名度,與歐洲當地主流的園林建材渠道、家居連鎖賣場等建立有穩定的合作關係,品牌觸達和產品鋪貨能力遠超長曜創新等這類創業公司,也會進一步擠壓其在小草坪市場的生存空間。

長曜創新首款產品Airseekers Tron(圖源/企業)

產品理想與商業現實的巨大落差,正在快速收窄賽道紅利的窗口期。當前,割草機器人行業已從「技術驗證期」進入「商業落地期」,純粹的技術產品情懷難以支撐企業生存。

據Interact Analysis機構預測,2025年全球割草機器人市場規模將突破60億美元,年複合增長率維持25%以上。

行業迅猛增長背后,是更加殘酷的競爭現實,技術門檻的提升、供應鏈成本的優化、渠道資源的爭奪,正在加速市場向頭部企業集中。

未來幾年,中小廠商若無法在細分市場建立壁壘,勢必將面臨更嚴峻的整合壓力。唯有真正具備系統化產品力的企業,才能在這場殘酷的淘汰賽中繼續留在牌桌上。

推薦文章

美股機會日報 | 估值8500億美元!傳OpenAI最新融資規模將破千億美元;黃仁勛稱將發佈幾款世界前所未見的新芯片

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意