熱門資訊> 正文

小宇宙「地震」背后,播客站在十字路口

2025-08-09 12:23

- 庫珀醫療(COO) 0

- 谷歌(GOOG) 0

- 谷歌A(GOOGL) 0

前段時間,脈脈社區的一則爆料引發行業震動:播客平臺小宇宙首席運營官陳臨風(芒芒)、內容總編歐里(ouli)及商業市場負責人小福三位核心高管集體離職。小宇宙官方隨后迴應證實「有人事調整」,稱「理解尊重三名同事的選擇」。

據瞭解,此次離職的三人均為小宇宙從0到1搭建商業化體系的關鍵人物:

陳臨風(芒芒)作為COO,曾公開強調「2022年是播客商業化元年」,主導推出付費訂閲、品牌合作等模式,推動小宇宙成為國內首個實現盈利的播客平臺;

歐里(ouli)在擔任內容總編期間,策劃了「小宇宙播客漫遊日」等活動,構建了「專業內容+社區互動」生態;

小福作為商業市場負責人,負責品牌合作與資源整合,曾促成多個行業標杆案例。

根據網上爆料:此次核心成員集體離職前,小宇宙團隊曾空降一位未公開資料的VP級高管。該高管入職后,在戰略方向與團隊管理上與原有核心成員曾產生分歧。

可能,不只是小宇宙內部的戰略方向調整和原有管理層間的理念存在差異,而是中文播客行業共同面臨的深層課題:當平臺從「生存模式」轉向「規模擴張」,「情懷驅動」的初心與「商業現實」的壓力便形成新的割裂。小宇宙的人事震動,可視為行業轉型陣痛期的一個縮影——其背后,是整個播客行業在尋求可持續增長路徑時,亟待解決的結構性挑戰。

01.行業病灶:變現困局下的生存焦慮

今年4月,小宇宙頭部播客節目《不合時宜》因被前員工爆料「拖欠工資」而引發廣泛關注。在迴應爭議時,節目組主動披露了其近一年的營收情況:

2024年3月至11月期間,廣告市場持續低迷,僅完成一單品牌合作;而自2024年3月啟動的「不合時宜全球成長計劃」(即會員訂閲)成為全年主要收入來源,總收入約19萬元。扣除技術開發、設計、支付手續費、剪輯人力、運營成本及税費后,全年淨收入約為13萬元。

圖源:小宇宙截圖

一檔擁有近50萬訂閲用户的「超頭部」播客,年淨收益不足13萬元——中文播客的變現困境,赤裸地暴露在公眾視野之中。而變現難的根源,在於其商業模式始終未能獲得突破。

目前,中文播客的收入主要依賴兩大支柱:

1、品牌廣告:包括口播、貼片、定製播客等形式,高度依賴廣告主預算。

2、付費訂閲:涵蓋聽眾打賞、會員付費、內容付費等模式,依賴粉絲付費意願。

然而,無論哪條路徑,都深陷「薄利還不多銷」的困境。

據 Statista 報告顯示,2024 年中國播客廣告市場收入約33億元,遠不到短視頻平臺年廣告收入的零頭。播客難以在廣告市場分得更大蛋糕,關鍵在於其「慢媒介」特性(深度、長時、伴隨性)與當前品牌主普遍追求的即時轉化效果之間存在根本矛盾。

作為長線深度音頻內容,播客的製作周期不亞於一些輕綜藝視頻節目。JustPod 發佈的《2024年中文播客新觀察》提到,一檔完整播客需經歷策劃、錄製、剪輯、發佈及宣推等環節,2024年中文播客創作者平均每期淨工作時長達12.9小時,其中剪輯平均耗時4.5小時。據統計,只有44.3%的創作者能保持每周更新的頻率。

相比之下,短視頻用户創作的頻率較快。中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發佈的《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,約六成短視頻創作者能夠每周創作2個及以上作品,其中每周創作2-3個作品的佔比較高,為29.2%。超七成達人每周創作2個及以上作品,超高頻更新(每周7個以上作品)的達人佔比為25.5%。

然而,更高的時間成本換來的卻不是更高的回報。小宇宙上的頭部播客節目《忽左忽右》曾將一期以電視劇《狂飆》為主題的播客做成短視頻,在抖音得到超過90萬播放量,可同樣的內容,在小宇宙數據不足前者的九分之一。對於追求密集曝光的品牌而言,播客顯然不如有着高頻曝光屬性的短視頻。

至於付費訂閲這條路,更是艱難。《2024年中文播客新觀察》中提到,從整體行業數據來看,在具備1年以上製作經驗的專業創作者羣體中,付費內容探索仍處於起步階段,僅有24.6%的創作者涉足付費節目領域。

擁有6年經驗的情感諮詢主播小姿坦言:「並非是不想嘗試付費內容,而是現實阻力太大。播客的伴隨屬性決定了其典型收聽場景——通勤、運動、做家務——聽眾注意力必然被分散。這種‘一心多用’的狀態,極大削弱了用户為知識付費的意願和效果。另一方面,用户狀態也是關鍵——大多數人結束一天工作后身心俱疲,更傾向選擇輕松有趣的內容來放松,而非付費‘聽課’增加負擔。」

這種高成本、低迴報的生態,使得大多數創作者難以將播客作為全職事業投入。JustPod的一份調研顯示,近八成從業者都是兼職狀態,十個人里有六個不想當全職主播。長此以往,行業陷入「變現難 → 創作者難全職 → 內容質量受限 → 用户增長緩慢 → 廣告主興趣不足」的惡性循環之中,商業模式瓶頸難破,生存焦慮持續蔓延。

02.破局實驗:視頻化是解藥還是毒藥?

對於廣大中文播客創作者而言,「播客難賺錢」幾成行業共識。正如小姿所言:「大部分人做播客,真的就是為愛發電。」然而,創作者可以接受「為愛發電」,平臺卻無法‘躺平’。 在商業模式迟迟難以突破的困局下,平臺紛紛將目光投向內容形態的革新——視頻播客(Video Podcast),試圖以此打開新局面。

視頻播客究竟是什麼? 國內目前尚未形成統一的標準定義,形態也相對自由。當前較為常見的呈現方式是:在固定場景(如錄播室)中,主播與嘉賓圍繞主題展開深度對話,每人配備專業麥克風確保音頻質量。視頻畫面主體為對話人物,偶爾穿插輔助性圖文或視頻片段,整體形態與訪談類綜藝節目相似。

圖源:視頻播客《好好聊聊》節目截圖

需要明確的是,視頻播客並非憑空出現的新概念。早在YouTube發展早期,美國市場就已出現「Vodcast」(視頻播客)的雛形。進入2020年代,視頻化已成為全球播客行業不可逆轉的重要趨勢: YouTube、Spotify、Apple Podcasts等主流平臺均大力投入視頻播客功能建設。例如,Spotify在2023年6月披露,其平臺上有超過1.7億用户觀看視頻播客內容。如今在美國,熱門音頻播客配套發佈視頻版本(或在錄製時同步拍攝)已是常態,主流平臺也普遍支持視頻內容上傳與分發。

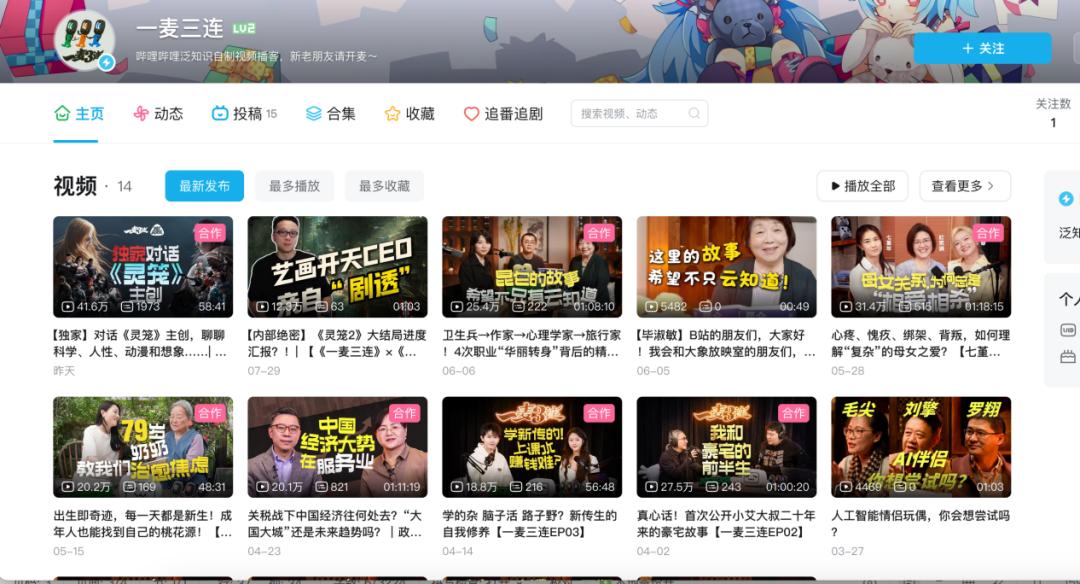

海外市場的火熱景象無疑刺激了國內平臺。近一年來,國內主要音頻和視頻平臺紛紛試水視頻播客:B站推出「視頻播客扶持計劃」,並推出了自制播客《一麥三連》;喜馬拉雅試水站內首檔視頻播客《行走的思考》;抖音精選與JustPod合作推出「精選奇遇記」播客等。

圖源:B站

從用户接受度來看,視頻播客確實展現出更強的傳播潛力。據《鈦媒體》報道,2024年第一季度,B站在未進行任何專項運營和產品導流的情況下,視頻播客相關內容的累計受眾已突破4000萬人次,用户總觀看時長從69億分鍾躍升至259億分鍾,增幅超過270%。

更重要的是,視頻的商業化路徑早已成熟。無論是平臺廣告分成、品牌定製、直播打賞,還是會員訂閲與電商帶貨,視頻內容已建立起完整的變現閉環。因此,轉向視頻化,某種程度上也是平臺在「內容破圈」與「商業可持續」之間尋找平衡的理性選擇。

但問題也隨之而來:當播客披上視頻的外衣,它還是「播客」嗎?

從本質上看,視頻播客已不再是傳統意義上的「伴隨性媒介」。它要求觀眾集中注意力、固定觀看場景,其消費模式更接近中長視頻,而非通勤、家務、運動中的「背景音」。這意味着,一旦轉向視頻,內容的選題邏輯、敍事節奏、剪輯方式乃至團隊配置都需重構——從「為耳朵服務」轉向「為眼睛服務」。

小資坦言:「做視頻播客,等於從零開始學一套新的語言。你不僅要考慮聲音的質感,還要設計鏡頭語言、燈光佈景、視覺動線,后期成本翻倍,創作門檻陡增。」 更關鍵的是,這種轉型可能背離了播客最核心的價值——深度、專注、低干擾的陪伴感。當內容越來越「綜藝化」「表演化」,是否會犧牲掉原本吸引高知用户的內容調性?

因此,視頻化究竟是中文播客走出困境的「解藥」,還是在流量驅動下異化自身的「毒藥」,仍是一個懸而未決的問題。它或許能帶來短期的流量增長與商業機會,但若不能守住「內容深度」與「用户信任」的底線,最終可能只是將播客變成又一個「偽中視頻」賽道,失去其獨特的文化價值。

本文來自微信公眾號 「DoNews」(ID:ilovedonews),撰文 | 程書書,編輯 | 李信馬,36氪經授權發佈。

推薦文章

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?