熱門資訊> 正文

蘋果(AAPL.US)財報要涼?傑富瑞、Wedbush與市場「唱反調」

2025-07-31 13:45

- 蘋果(AAPL) 0

- 傑富瑞(JEF) 0

- AppLovin(APP) 0

智通財經APP獲悉,蘋果(AAPL.US)將於周四美股盤后公佈最新季度財報,市場預期該公司Q3銷售額為891億美元,同比增長3.9%;每股收益為1.42美元,同比僅增長1.4%。儘管市場擔憂蘋果盈利增長「熄火」,但傑富瑞與Wedbush仍認為該公司將公佈亮眼業績。

傑富瑞重申對蘋果的「持有」評級,目標價為188.32美元。

以Edison Lee為首的傑富瑞分析師預計蘋果6月當季業績將表現強勁,原因是iPhone的需求旺盛,來自美國電信公司的新數據也證實了這一點。

上周美國三大電信公司公佈的數據顯示,設備銷售總額同比增長約 22%,較2025年第一季度的6%大幅加速,並創下近六個季度以來的新高。

Lee表示:「電信運營商確實將這種強勁表現歸因於資費政策引發的消費者需求拉動效應。我們認為,這種強勁態勢對蘋果、三星和摩托羅拉最為有利,因為這些品牌在2024年佔據了美國智能手機銷量的91%。」

傑富瑞再次預計6月當季iPhone的出貨量將同比增長8%,這一預測高於Counterpoint和IDC所預測的4%和1.5%的增幅。

傑富瑞還表示,蘋果iPhone 17 的價格可能會上漲,儘管漲幅不足以促使對該股票進行重新評級。

Lee團隊預計,iPhone 17 Slim/Pro/Pro Max 的售價將上漲 50 美元(17 基本款保持不變),較上年上漲了4%至 5%。

Lee認為,iPhone 17的平均物料清單(BOM)成本將上漲20至25美元。在美國最終敲定對中國和印度的對等關税之前,關税的影響已經顯現。

分析師補充道,假設在美國銷售的iPhone 17系列有40%在中國生產,按當前税率計算,關税將使成本增加 8%。分析師表示,即使假設蘋果將在全球範圍內提高價格以抵消關税的影響,這也意味着成本將上漲2.5%,即近25美元。

因此,分析師指出,價格上漲50美元(不包括基本型號)可能勉強彌補上述成本的上漲。

Lee團隊表示,供應鏈調查表明,蘋果計劃在2025年下半年在印度生產18%的 iPhone 17(所有四種型號),到 2026 年上半年這一比例將上升到 25%,到 2026 年下半年將上升到30%至35%。

長遠來看,目標是在印度生產40%的iPhone,以滿足美國和印度的需求。分析師補充道,剩余的60%仍將在中國生產,以滿足美國和印度以外的需求。

據研究公司 Canalys 的數據,印度製造的智能手機總量同比增長 240%,目前佔美國進口智能手機的 44%,而 2024 年第二季度這一比例僅為 13%。

但Lee及其團隊表示,目前中國的產品良品率為 99%,而印度則在 94%至 97%之間。這意味着在印度組裝一部 iPhone 的成本將比在中國高出 2%至 5%。除此之外,還會存在物流成本(大部分零部件和組件是從中國運往印度的),而且印度的生產效率可能更低。

這些分析師估計,中美之間的關税差額至少要達到10個百分點,蘋果纔有理由將工廠遷往印度。但供應鏈安全和印度的本地化要求或許會促使蘋果採取行動,即使從財務角度來看,此舉並不合理。

Wedbus維持對蘋果的「跑贏大盤」評級,目標價為270美元,認為該公司將公佈亮眼業績。

以Daniel Ives為首的分析師表示,市場將重點關注蘋果能否交出亮眼財報,其中中國區iPhone銷售的小幅回暖尤為關鍵。

Wedbus分析師表示:「本次財報只是9月iPhone 17發佈前的開胃菜,庫克在電話會議中關於產品前景與需求預期的表述,將成為市場關注的焦點。」

Ives及其團隊預測,隨着全球存量用户換機需求釋放,iPhone 17將推動設備銷量加速增長。分析師估計,目前全球15億部iPhone中,約20%的設備已超過四年未升級。

Ives團隊表示:「但當前最大懸疑仍是蘋果的人工智能(AI)戰略佈局,整個科技界都聚焦這場40年來最大的技術革命——AI商業化浪潮時,蘋果卻始終未見實質性動作。」據估算,成功的AI商業化戰略可為蘋果帶來每股75美元的估值提升,「留給庫克破局的時間已經不多了。」

分析師警告稱,投資者和開發者的耐心正在消磨殆盡,蘋果必須在AI戰略上取得實質性突破。

Ives團隊最后強調:「庫克和蘋果管理層必須直面AI驅動的技術革命新紀元。如果繼續固步自封,恐將在科技史上留下重大戰略失誤的污點。」

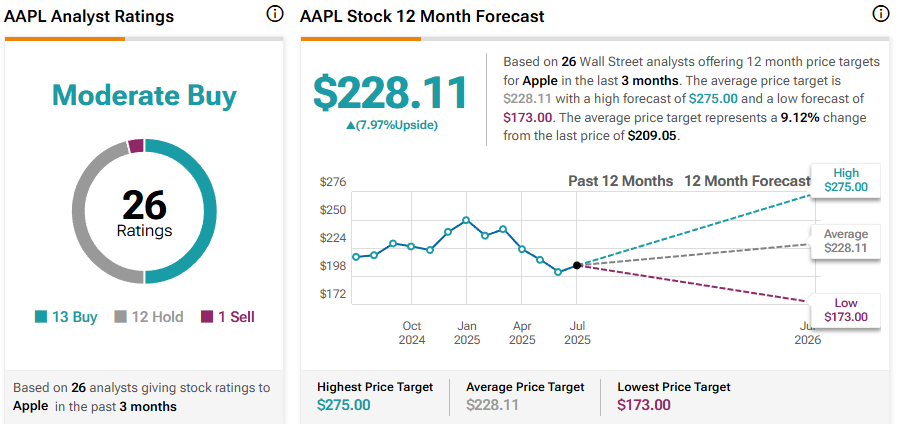

TipRanks數據顯示,總體而言,華爾街分析師予蘋果「適度買入」評級,平均目標價為228.11美元,較當前股價水平高出8%。

截至周三美股收盤,蘋果下跌1.05%,報209.05美元。今年以來,該股累計下跌16%。

推薦文章

美股機會日報 | 估值8500億美元!傳OpenAI最新融資規模將破千億美元;黃仁勛稱將發佈幾款世界前所未見的新芯片

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意