熱門資訊> 正文

房地產的價量達到穩態了嗎?

2025-01-13 14:20

本文來自格隆匯專欄:天風宏觀宋雪濤,作者:宋雪濤、張偉

房價下跌結束和新房銷售見底 是經濟完成轉型的「重要前提」。

判斷2025年的經濟,首先要回答兩個問題:房價下跌是否結束?新房銷售是否見底?

一、房價的穩態達到了嗎?

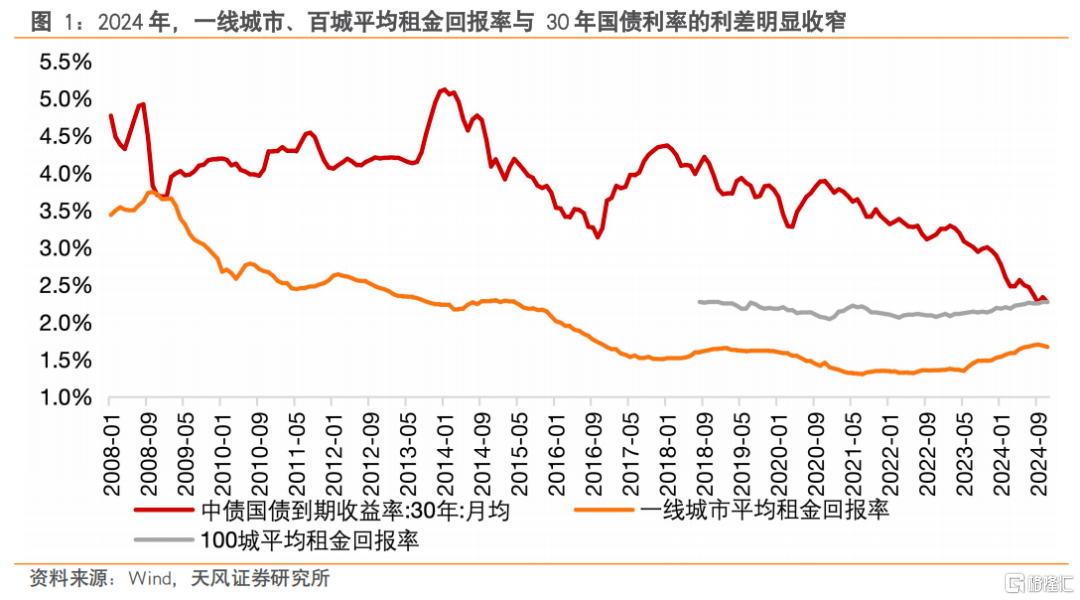

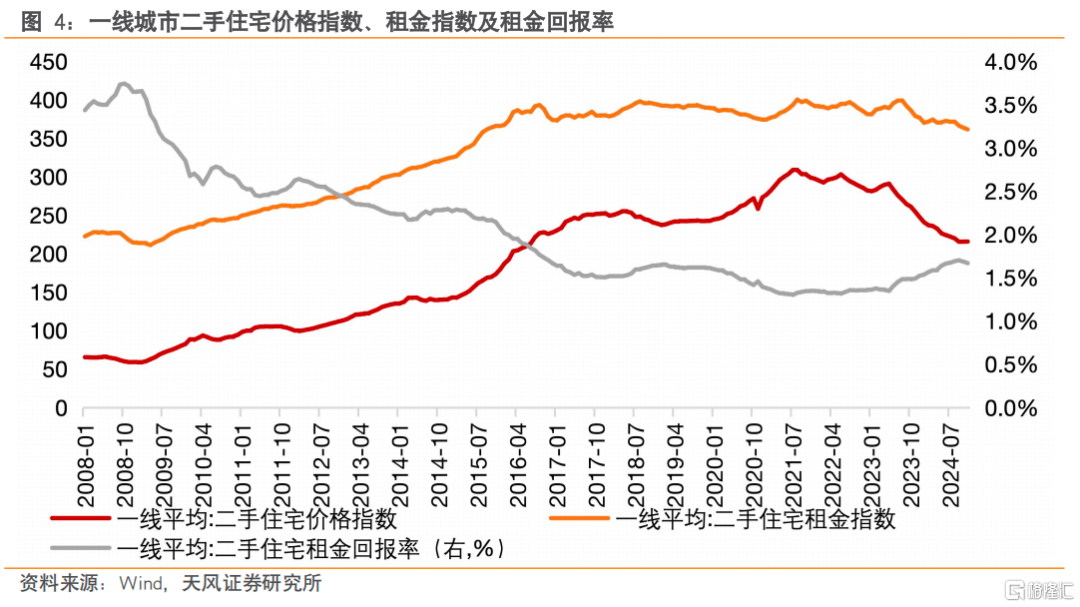

在2024年房地產市場的展望報告中,我們把租金回報率視為住房的估值,並將其與30年國債到期收益率作比較,得出了我國住房估值相對偏貴的結論。(詳見《趨勢延續——2024年房地產市場展望》,2024.1.13)

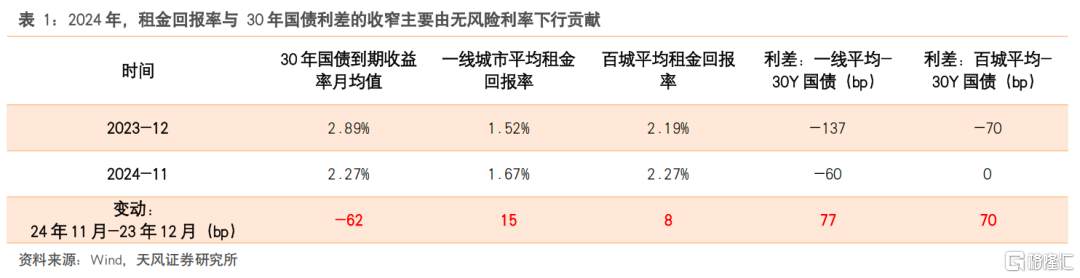

經過了一年的時間,估值壓力似乎已經有所消化。截至2024年11月,一線城市、百城平均租金回報率較30年國債利率的利差分別為-60、0bp,較2023年底分別大幅收窄77、70bp。

但我們認為,房地產估值的底部可能還沒到。

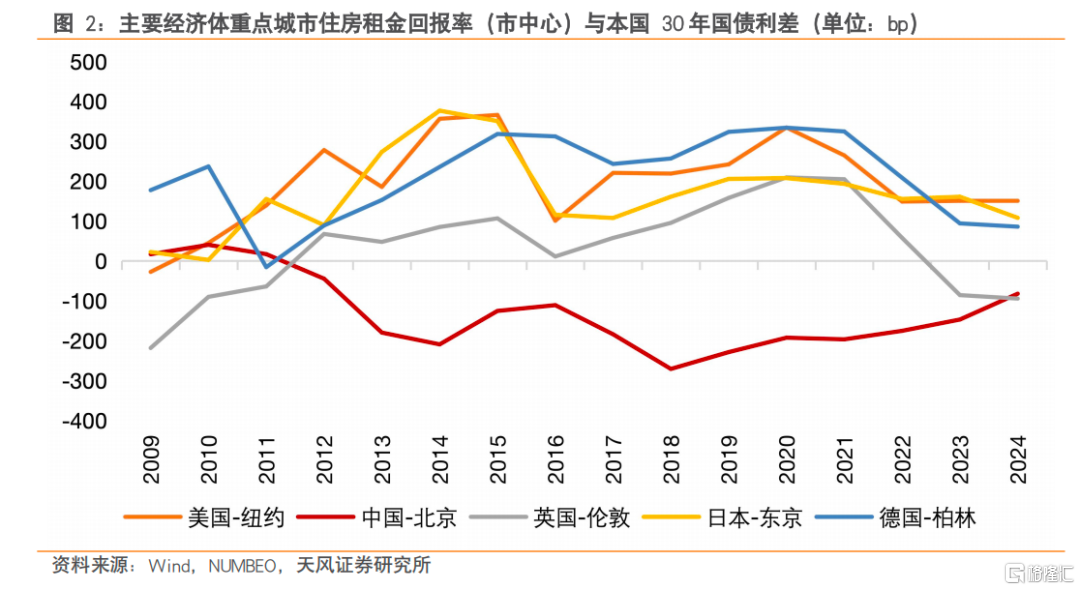

一是租金回報率還不夠高。從海外主要經濟體的經驗來看,重點城市的住房租金回報率大多數時間高於30年國債利率。2009-2024年,紐約、倫敦、東京、柏林住房租金回報率與30年國債利率平均利差分別為198、34、168、211bp,而我國一線城市目前仍然處於倒掛的狀態。

二是租金回報率還不夠穩。雖然租金回報率與30年國債的利差已經快速收窄,但進一步拆分來看,利差的收窄主要源自於無風險利率的快速下行。以一線城市為例,其租金回報率與30年國債利率77個bp的利差收窄中,有62個bp來自於30年國債利率下行,來自租金回報率抬升的貢獻則僅有15個bp。

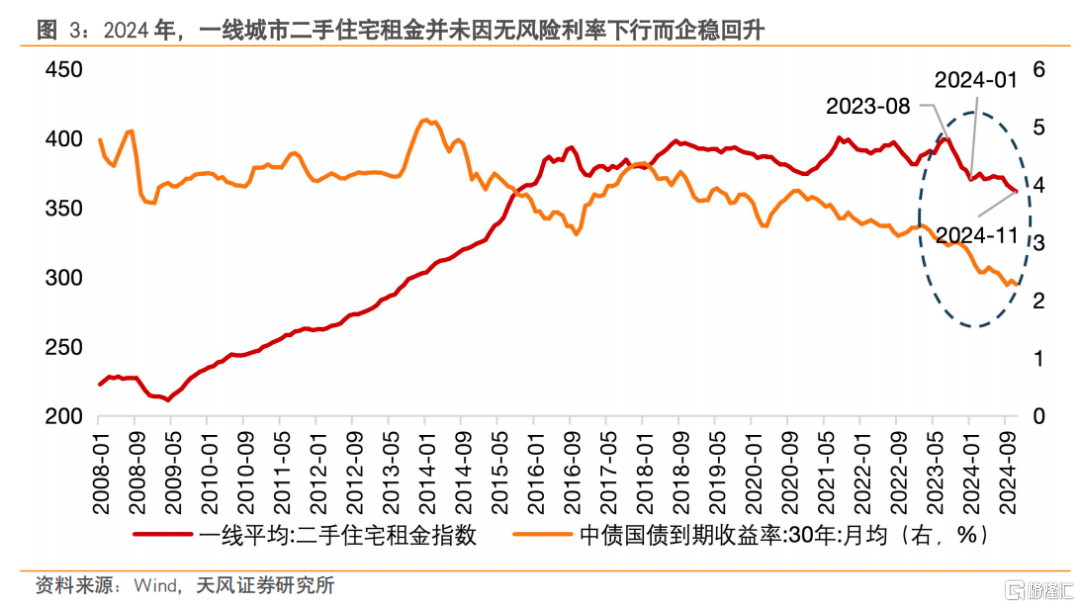

「當租金回報率高於無風險利率以后,住房估值趨於合理,房地產市場將達到穩態」,這是將租金回報率與長期國債利率進行比較時很容易得出來的一個結論,但前提是租金穩定,否則會出現房價下跌導致租金下滑,租金回報率也進一步下降的「非穩態」。

所以表面上看,利率快速下行使得租金回報率與30年國債利率的倒掛不再那麼明顯;但實際情況是,截止2024年11月,一線城市二手房租金指數為361.5,同比下滑4.6%,租金並未因寬貨幣而企穩回升,住房估值的動態穩態可能還沒有達到。

因此,儘管2024年11月一線城市二手住宅價格指數邊際企穩、環比小幅回升0.4%,但估值壓力並未完全緩解,房價可能還會繼續磨底。

二、新房銷售的穩態達到了嗎?

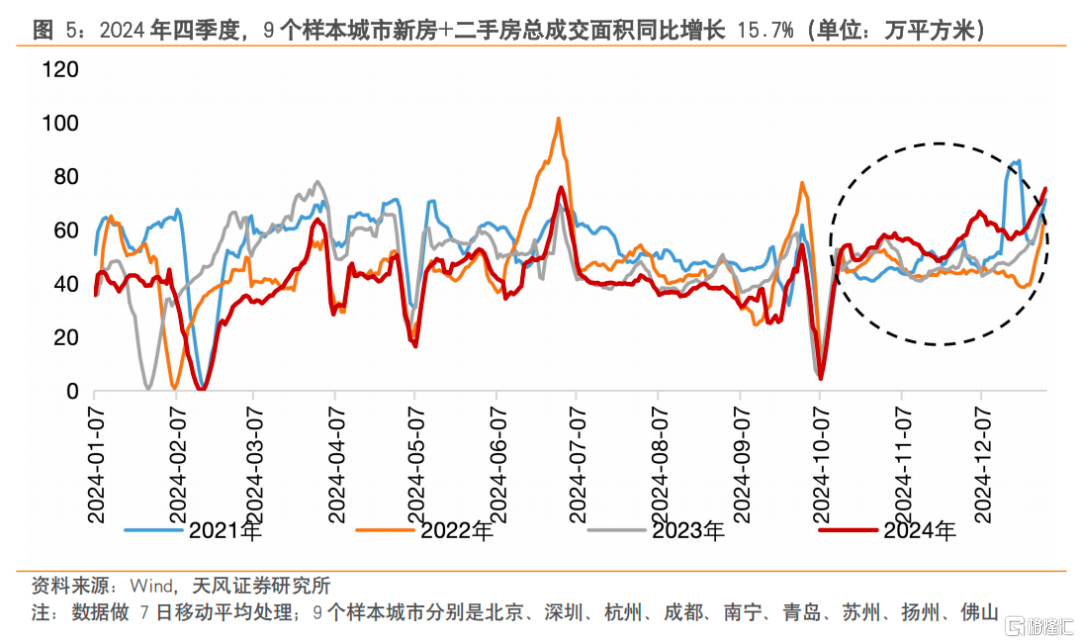

「929」新政以來,房地產成交出現了明顯的回暖。2024年四季度,9個樣本城市新房+二手房總成交面積同比增長15.7%,顯著超出的季節性規律。

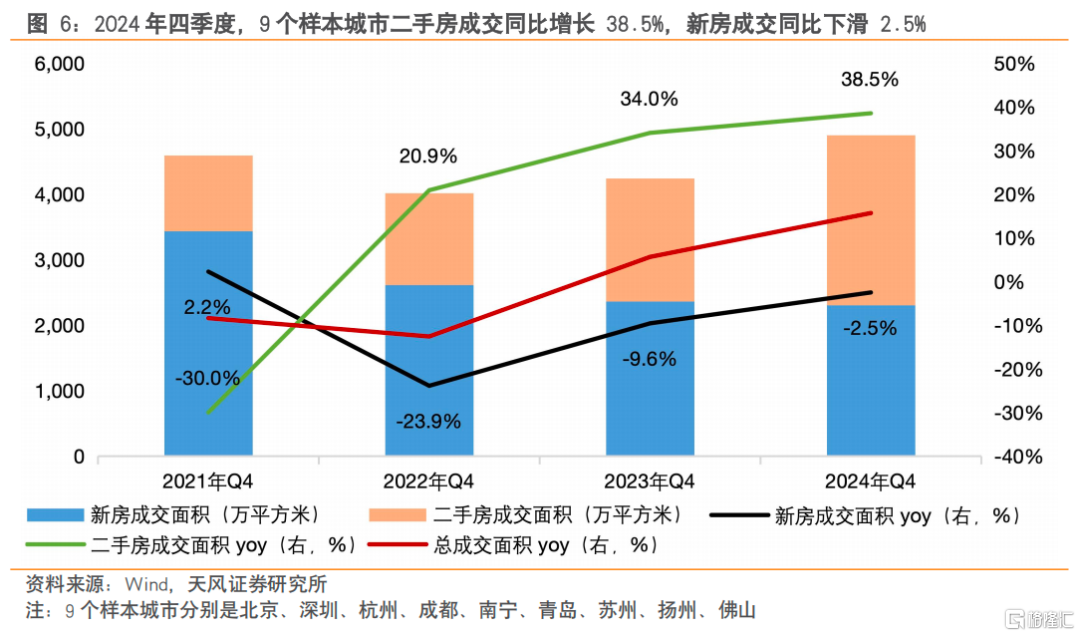

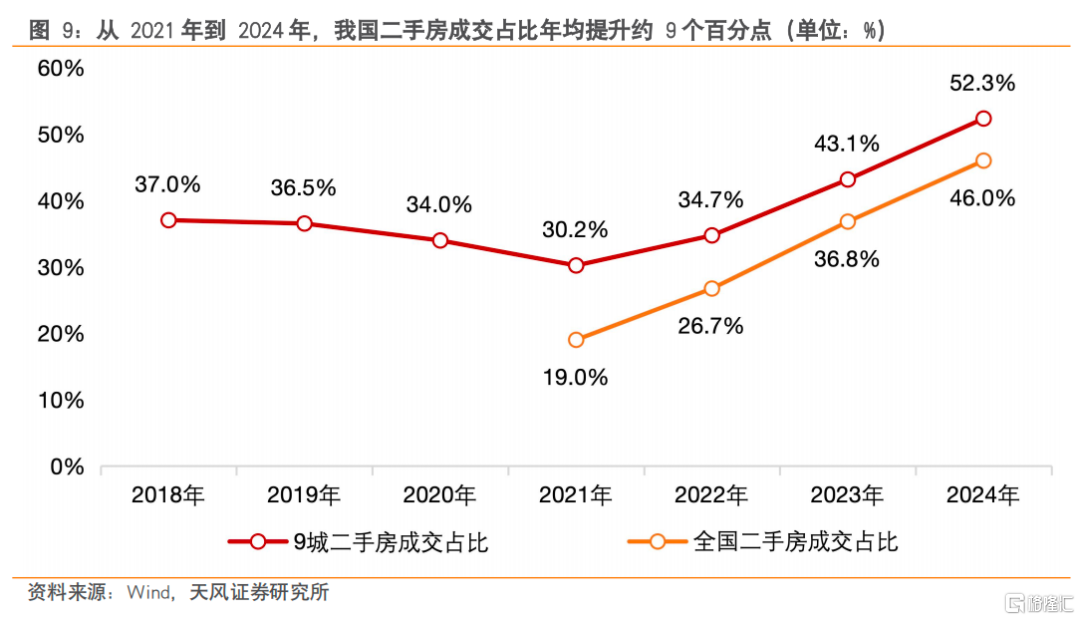

在2024年房地產市場的展望報告中,我們還提出了一個預判——「二手房的成交佔比可能繼續提升,進而影響新房銷售」。「929新政」以來,地產成交的結構特徵符合我們的預判,2024年四季度,9個樣本城市二手房成交面積同比增加38.5%,但新房成交面積同比下滑2.5%,二手房成交佔比較2023年同期提升8.8個百分點。

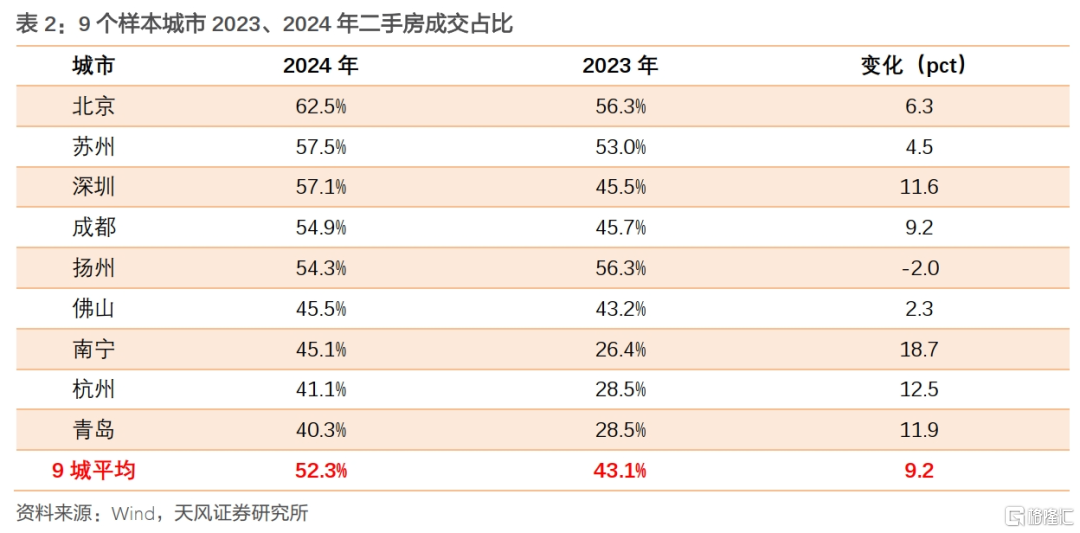

2024年全年,9個樣本城市二手房成交平均佔比達到了52.3%,較2023年提升9.2個百分點。北京已經超過了60%,蘇州、深圳、成都、揚州處於54-60%,佛山、南寧、杭州、青島處於40-46%。從提升速度上看,南寧、杭州、青島、深圳提升較快,較2023年提升幅度超過10個百分點;揚州二手房成交佔比反而出現了小幅下滑。

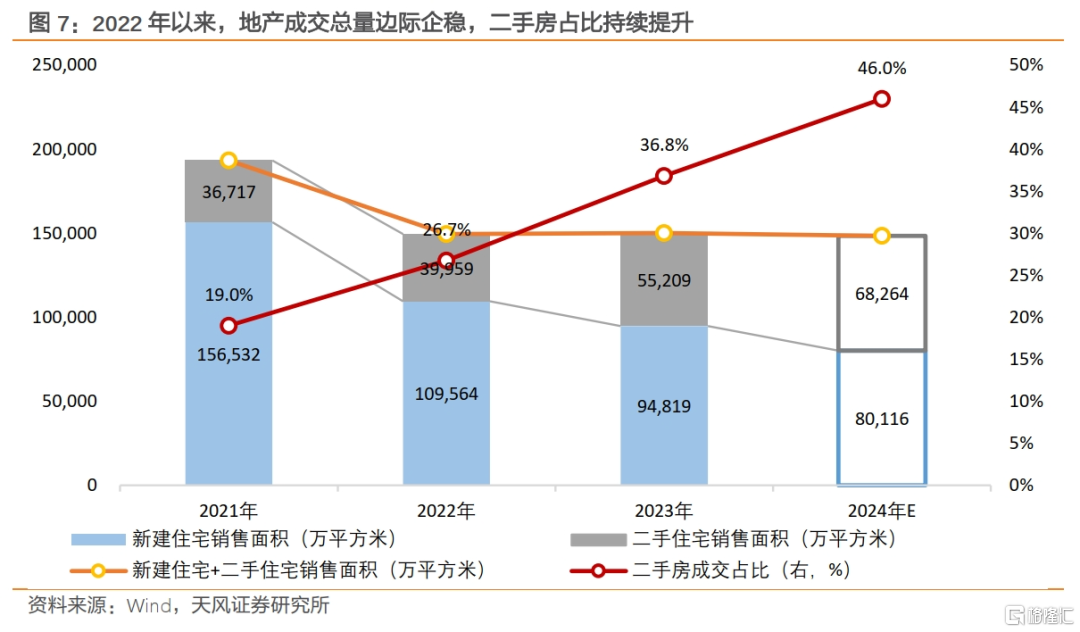

實際上,自2022年以來,地產成交總量邊際企穩,二手房成交佔比持續提升的特徵就一直存在。根據我們的測算,新建住宅+二手住宅總成交面積從2021年的19.3億平方米大幅下滑至2022年的15億平方米以后,2023年和2024年基本穩定在了15億平方米左右的水平。

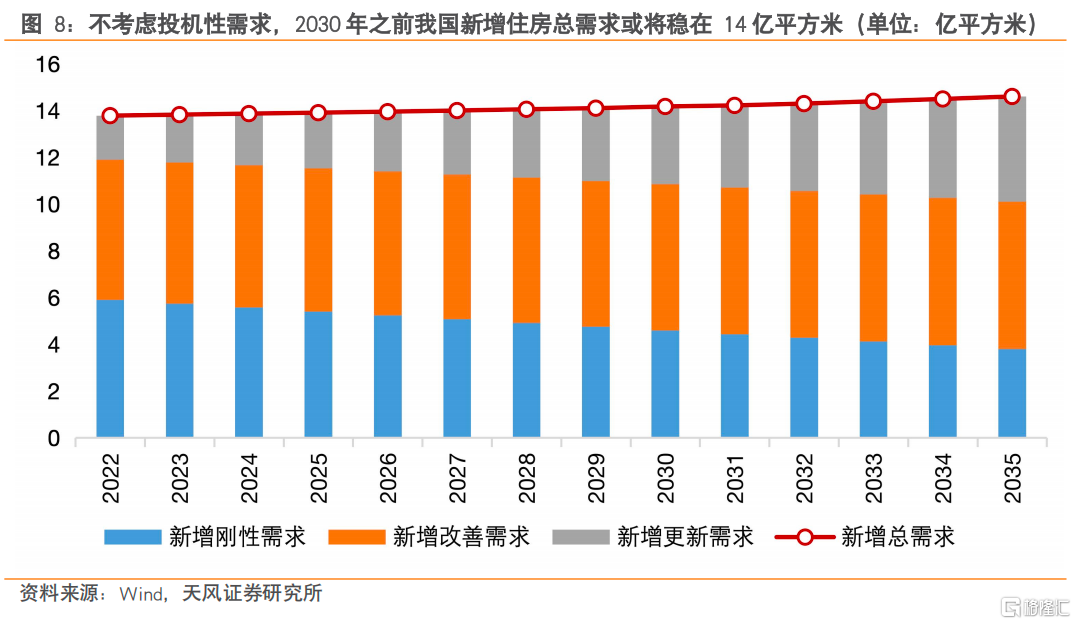

總需求邊際企穩是投機性需求衰減后的必然結果。如果沒有投機性需求,僅有真實居住需求的話,住房需求將是由總人口、城鎮化、人均住房面積、折舊更新等因素決定的慢變量,短期內發生大幅波動的可能性不大。

根據我們在報告《地產下行的盡頭:多少億平是終點?——中國房地產市場的長期需求測算》(2022.10.22)中的測算,在2030年之前,如果不考慮投機性需求的話,新增住房需求將大致穩定在14億平方米左右,可能已經達到了穩態水平。

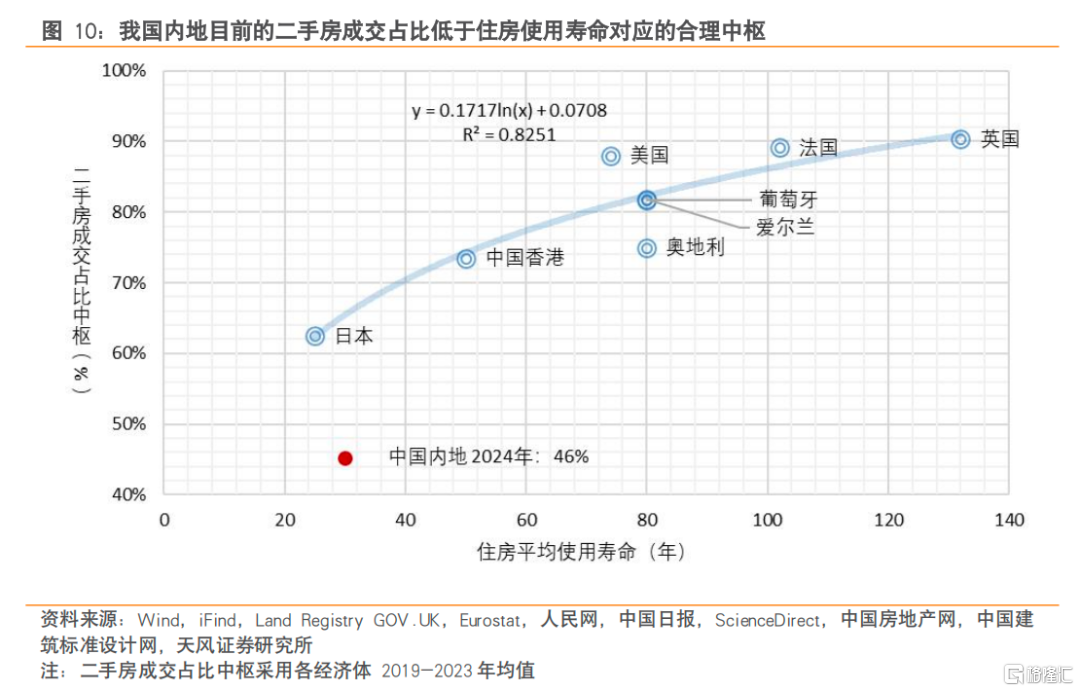

從9個樣本城市來推算,我們估計2024年全國二手房成交佔比約為46%,且提升速度較快,從2021年的19%到2024年的46%,年均提升9個百分點。根據我們在報告《中國地產市場成熟的標誌》(2024.8.8)中得到的結論,從住房使用壽命的角度來看,中國內地二手房成交佔比理論上應該高於日本(62%)低於中國香港(73%),可能還有15-20個百分點的提升空間。

在總需求基本穩定的前提下,新房的銷售水平將主要取決於成交結構的變化。二手房佔比還將繼續提升,新房銷售面積會受到二手房的擠出,但總體成交面積可能已經達到了穩態水平。

三、房地產市場要「算總賬」

從上述論證中其實不難發現,如果僅盯着新房、二手房或租賃中的某一個市場來分析,結果可能會產生偏差。原因在於無論是購買新房、購買二手房,還是租房,彼此之間都存在較強的替代效應,當某一種選擇失去性價比以后,住房需求會表達為更具性價比的選擇。比如在房價預期反轉以后,過去因炒房而囤積的住房被集中拋售,導致二手房更具性價比,市場的選擇持續推高了二手房的成交佔比。

而這種替代效應會使得房地產市場達到穩態的過程是一種動態均衡,靜態地分析難免會出現失誤。規避靜態分析的方法就是「算總賬」,將新房市場、二手房市場、租房市場加總以后,再來判斷房地產的總體供需格局。

站在「算總賬」的視角之下,影響房地產市場的邊際力量,一是供給的增減,二是由城鎮人口增加、人均住房面積提升、折舊更新帶來的新增住房需求,三是對房價的長期預期變化。

居民只要身處於城市之中,無時無刻都在表達着自己的真實居住需求——要麼買房,要麼租房。刺激觀望中的羣體下場買房,只能改變需求的結構(租/購),並不能增加需求的總量。

如果要改變總體供需失衡的格局,存在三條可能的路徑:

①通過收儲來凍結冗余的供給,並根據需求的增長逐漸釋放,但前提是回收的住房不能在短期內以任何方式重回市場。

②如果市場能夠產生一致且強烈的房價長期看漲預期,那麼對供需兩端都會產生積極的影響:供給端,持有多套住房的羣體出於博取資本利得的目的將停止拋售,並可以容忍短期租金回報偏低的瑕疵;需求端,資產升值預期也會使得更多的羣體產生真實居住以外的需求。

③未來幾年中,每年仍將自然新增約14億平方米的住房需求,通過新增需求不斷消化冗余的庫存,即市場自然出清企穩。

第一種路徑需要財政投入(詳見《收儲存量房是否可行?》,2024.5.12),第二種路徑依賴宏觀環境的整體改善,第三種路徑實際上是自然消化壓力的過程。

不過,「算總賬」的分析視角雖然可以更好地判斷房地產市場從非穩態到穩態的趨勢,但由於無法演繹過程中的具體路徑,可能會忽略一些市場的波動。比如,儘管租房和買房都是觀望羣體的需求表達,但從買房到入住之間存在時滯,會階段性產生既租房又買房的情況,此時房地產市場可能會表現出租金、價格雙旺的狀態;而一旦入住后,租賃市場的需求就會減弱,導致租賃市場供需失衡。

風險提示

1、房地產政策可能超預期。2、文中測算具有一定主觀性,可能與實際情況存在差異,僅供參考。3、本文暫未考慮城中村改造等政策的外生影響。

注:本文來自天風證券股份有限公司2025年01月13日發佈的《拐點之前——2025年房地產市場展望》,報告分析師:宋雪濤 S1110517090003,張偉 S1110522080003

本資料為格隆匯經天風證券股份有限公司授權發佈,未經天風證券股份有限公司事先書面許可,任何人不得以任何方式或方法修改、翻版、分發、轉載、複製、發表、許可或仿製本資料內容。

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?