熱門資訊> 正文

圍攻特斯拉Model Y初戰告捷,誰出力最多?

2024-11-29 03:38

被持續圍攻的特斯拉Model Y,終於「掉血」了。

11月25日,特斯拉宣佈,中國市場的Model Y的后輪驅動版車型和長續航全輪驅動版車型,購車並完成交付尾款立減10000元,還可疊加享受「5年0息」的促銷活動。

這一優惠,雖然目標是年底沖銷量,但也反映了特斯拉在對手一波波的進攻中,終於「掉血」了,生命值明顯下降,需要強力的「回血」舉措。

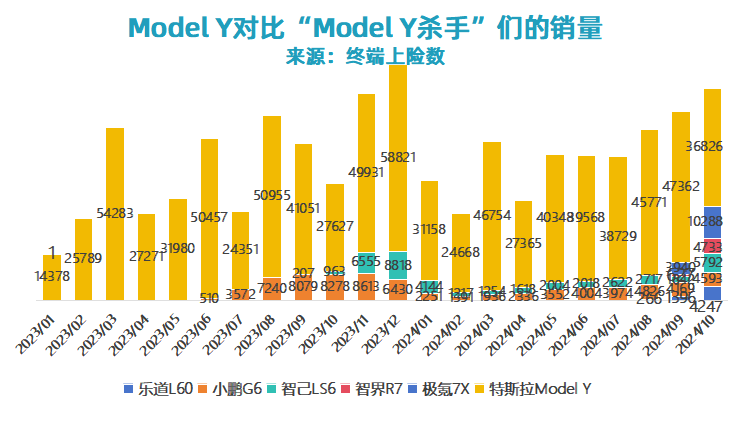

誰在圍攻特斯拉Model Y中,出力最多呢?后面一張圖告訴大家。

老闆KPI沒完成,來個大促好過年

老調價的特斯拉,銷售政策在中國已經沉寂了一陣子。

這是4月中旬以來,特斯拉在中國的首次調價;也是7月的「5年0息」政策以來,首次有重磅促銷舉措。

為什麼特斯拉要在此時降價?

直接的原因,在「限時」中有所暗示——必須在12月31日前訂購併完成交付——目標就是要衝2024年的銷量。

前三季度,特斯拉全球總計交付129.37萬輛,同比降低2.3%。

但是,馬斯克「吹牛」説:2024年的銷量會超過2023年。2023年,特斯拉全球交付181萬輛。這意味着,四季度,特斯拉要交付超過51萬輛。

老闆負責吹牛,員工負責兑現,因此,特斯拉開啟年底大促。

不僅中國市場給Model Y降價1萬,美國、歐洲都有大優惠。在美國,對於年底前提車的車主,特斯拉推出了3個月免費超充和FSD的優惠政策,租賃價格Model Y低到和Model 3一致;在歐洲,年底前購買Model Y的車主可免費享一年超級充電服務等。

優惠相對還是比較豐厚的,説明特斯拉的急迫。

馬斯克本人的薪酬往往和業績達成掛鉤,此時特斯拉再不努力,老闆的股權獎勵可能就拿不到了。

圍攻終於見到效果

特斯拉引領全球純電動車型銷售,主要靠Model 3和Model Y雙車。

在中國,特斯拉同樣靠這兩款車熱賣,2023年就颳走近65萬輛銷量。

對於中國后來的車企,戰略就很簡單,對着特斯拉打就行,先是圍攻特斯拉Model 3,取得顯著成效,比亞迪漢、小鵬P7、極氪001、極氪007、小米SU7等都對Model 3形成了重大沖擊。

隨后,各車企又對特斯拉Model Y發起圍攻,不過,一直沒有成效。

但是,在2024年下半年,特別是9月和10月情況有了變化。

在「Model Y」的殺手中,小鵬G6一直扮演急先鋒,並且在去年取得不錯的成績,后來智己LS6也分走了一些銷量。

但是,今年前8個月,特別是5月以來,特斯拉Model Y在中國銷量穩定在4萬台區間。不過,9月、10月,樂道L60、極氪7X和智界R7開啟交付,都取得了較好成績。比如極氪7X,終端上險在10月破萬。

樂道L60,有望在下月銷量破萬,明年3月破2萬。智界R7號稱在11月14日就有大定超過3.8萬輛。后續,小鵬G6明年會有改款,智己LS6已經更新,也會對特斯拉形成壓力。

10月,特斯拉Model Y在中國銷量降到3.68萬輛,不僅比9月大幅下降,也低於三季度第一個月——7月的3.87萬輛(特斯拉中國交付季節中波動大,首月小,三月大)。

Model Y的銷量降低,肯定要部分歸因於中國對手的成長。Model Y的中國競品不僅有后發優勢,而且迭代快。反而Model Y已經過於陳舊了。長期來看,特斯拉Model Y的改變也是必然的,要麼降價,要麼增配。

目前,特斯拉Model Y更新預計在2025年一季度。此時,特斯拉只能降價。

新款Model Y有啥好期待的?

市場早就在呼喚特斯拉更新Model Y,但是馬斯克和官方都表示,2024年不會有。

但,不代表2025年一開年沒有。

近期,關於特斯拉Model Y的偽裝車圖片更多被拍到,尤其在中國。還有媒體表示,特斯拉上海工廠已經開始試生產Model Y。

中國和國外的不少愛好者,根據偽裝車諜照圖,做出了他們的假想圖。

這些愛好者,比較統一的意見是,新款Model Y將採用貫穿式大燈設計,尾燈也是貫穿式,但採取了獨特的反射式大燈。

這次改款和Model 3的改款幅度會大一點,主要在外觀。此外,Model 3已經取消檔杆,採用屏幕換擋,更加舒適取向的懸掛調教,氛圍燈,二排控制屏……都將移植到新款Model Y上。

這些基本都是預期內的變化,和中國競品相比,特斯拉的產品已經不再是引領,而是在跟隨。以上這些配置,除了挑戰習慣的取消檔杆,其他都是學習中國同行。

展望特斯拉的后續新車,同樣很難讓人有高期待。馬斯克個人一直更偏向於做自動駕駛,而不是再開發新車。而且馬斯克個人注意力已經非常分散。中國市場的玩家,則在不斷推出有競爭力、有創新的新品。

展望2025年,馬斯克一拍大腿説,明年特斯拉銷量可能增長20-30%,驚掉了華爾街分析師的下巴,但無人相信。

風險提示: 投資涉及風險,證券價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前,投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情,請細閲相關銷售文件,以瞭解更多資料。倘有任何疑問,應徵詢獨立的專業意見。

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?