熱門資訊> 正文

人口的轉變:生育率「窪地」有哪些?

2024-02-29 08:56

本文來自格隆匯專欄:趙偉宏觀探索;作者:趙偉團隊

摘要

作為影響經濟增速與發展模式的關鍵變量,全球人口發展現狀如何?基於生育率視角系統梳理,可供參考。

人口的轉變:生育率「窪地」有哪些?

一問:如何理解人口轉變理論?基於經濟、社會制度等因素解釋人口再生產模式的轉變

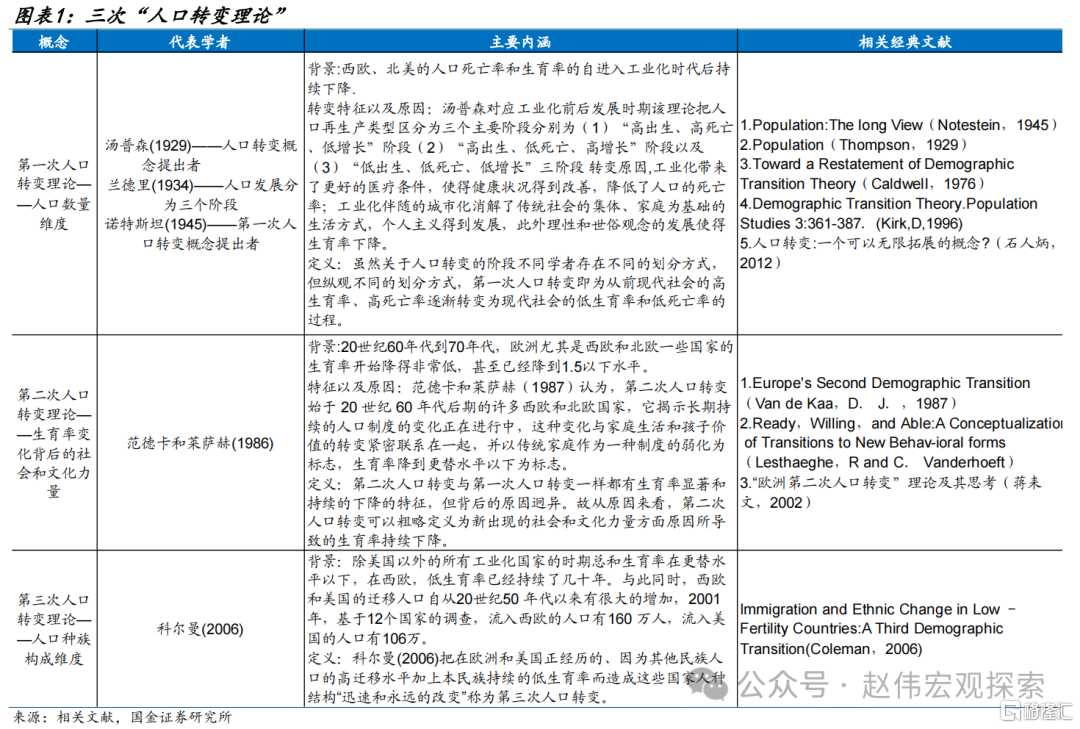

全球人口發展至今,學術界先后三次提出人口轉變理論,用以描述人口再生產模式的轉變。經典人口轉變理論把工業化發展時期與人口再生產類型匹配,將「人口轉變」的原因解釋為,工業化帶來了更好的醫療條件,降低了人口的死亡率,且城市化發展改變了傳統社會生活方式,個人主義得到發展的等。

第二次人口轉變理論則關注到生育率持續下降背后的社會制度和文化觀念等因素。第二次人口轉變理論指出,勞動參與率提升增強女性經濟地位,高等教育發展亦使女性更加註重自我價值的實現;隨着配偶關係越來越趨於平等,女性初婚年齡上升、生育行為選擇多元和生育年齡推迟等因素均推動生育率持續下降。

「總和生育率」是描述分析生育率的常用指標,其中,人口更替水平生育率和總和生育率警戒線概念被普遍提及。總和生育率由某個時期15-49歲的女性的分年齡生育率的加總得出,表示一個國家或地區的女性在育齡期間生育子女的平均數。國際上通常認為總和生育率1.5左右是一條「高度敏感警戒線」。

二問:全球生育率現狀如何?全球人口發展進入低出生率、低死亡率和較低人口增長率階段

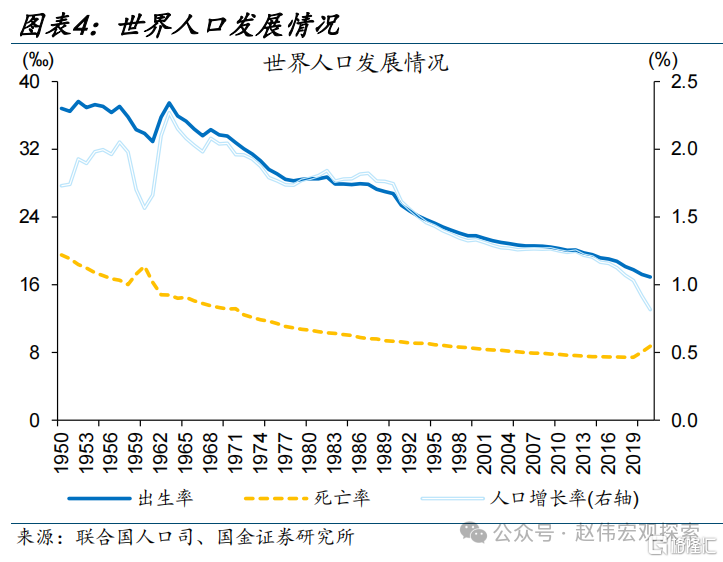

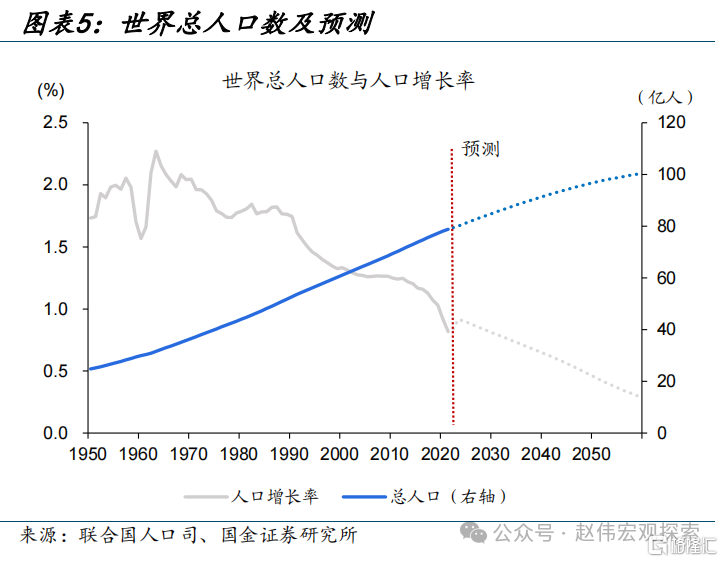

2021年全球人口發展進入低出生率、低死亡率和較低人口增長率階段。1950年代,全球人口快速增長,人口增長率由1950年的1.73%提升至1963年的2.27%、達到人口增長率峰值。此后六十年中,全球人口出生率、死亡率、增長率均呈現持續下滑態勢,2021年為 1.69%、0.88%、0.82%、分別較1963年回落2.05%、0.60%、1.5%。

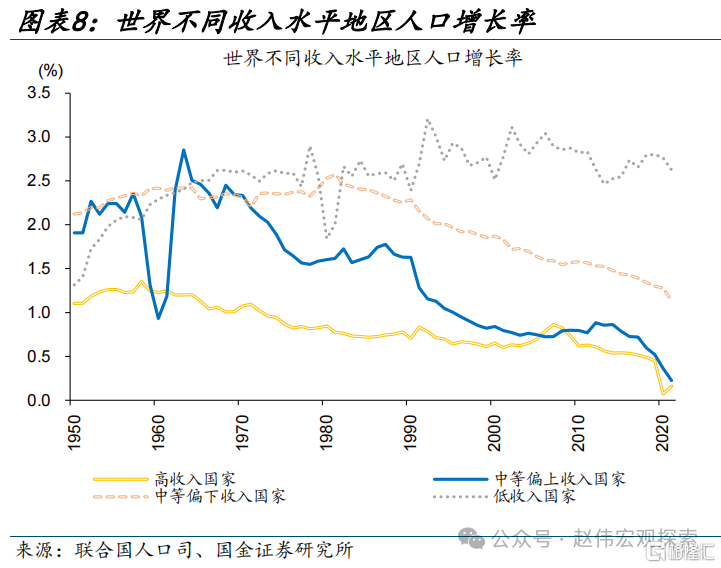

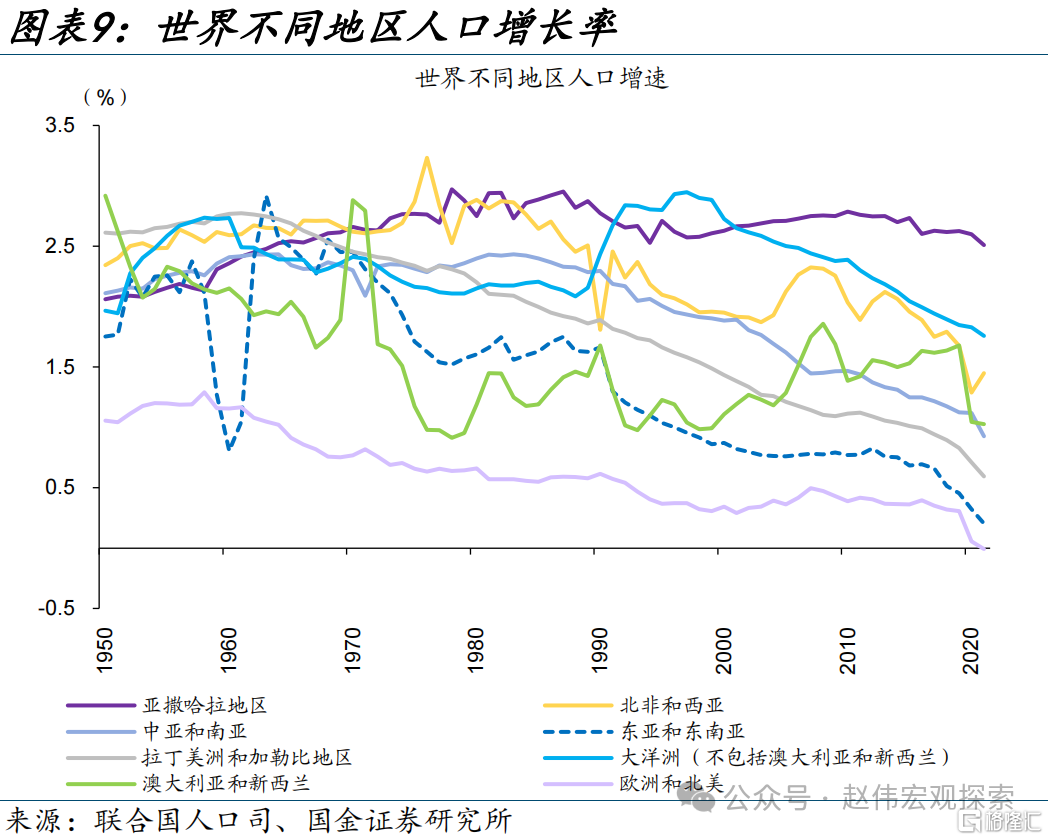

從人口增速看,1960年代中期以來,東亞、東南亞地區,中等偏上收入國家人口增長率降幅居前。1963年,中等偏上收入國家人口增速達2.8%峰值,此后快速回落,2021年中等偏上收入國家人口增速為0.23%、僅略高於高收入國家的0.16%。與之對應,東亞和東南亞地區人口增速2021年僅0.2%、較1963年峰值下降近2.7%。

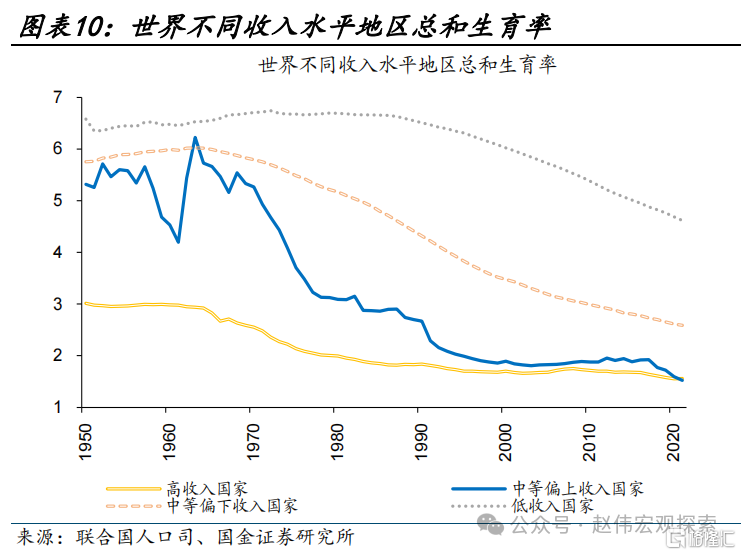

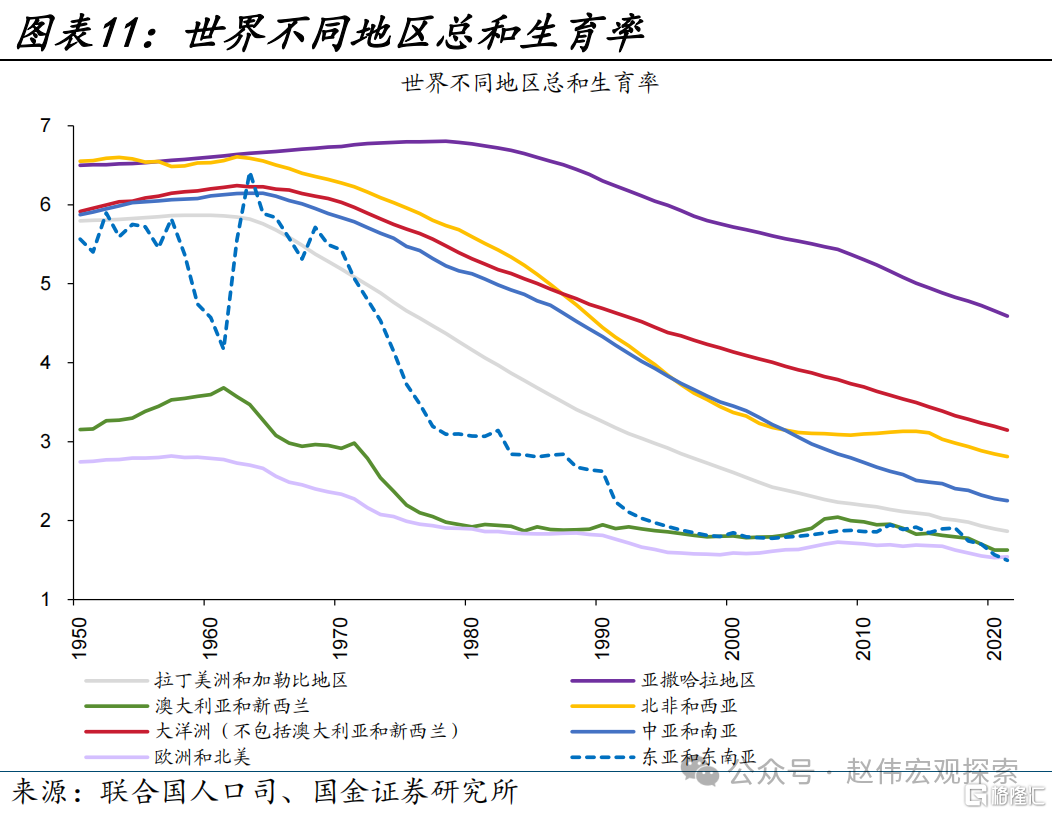

中等偏上收入國家人口增速下滑主因生育率拖累。1963年以來,中等偏上收入國家總和生育率加速下滑,由1963年的6.3下滑至2021年的1.52、接近低生育率「警戒線」,亦低於同期高收入國家的1.56。對應地,2021年東亞和東南亞地區總和生育率僅1.5、為世界最低水平,較1963年的6.4峰值下降明顯。

三問:生育率「窪地」有何特徵?經濟發展較為發達,女性受教育程度較高、勞動參與率較高等

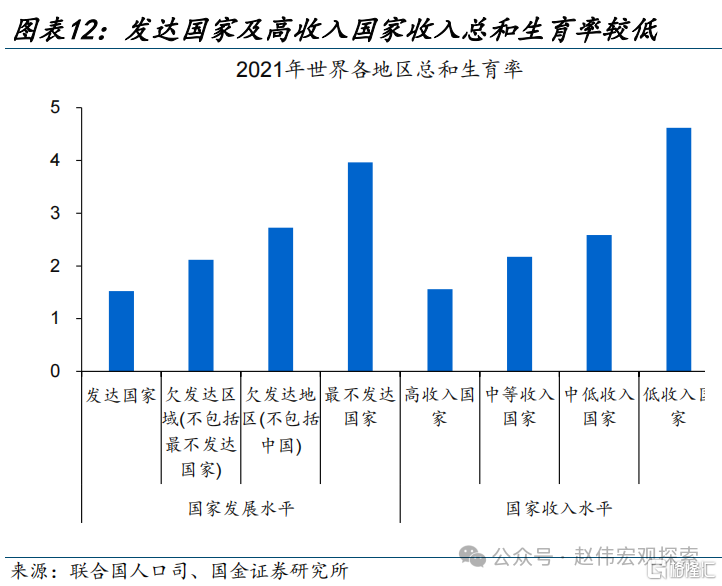

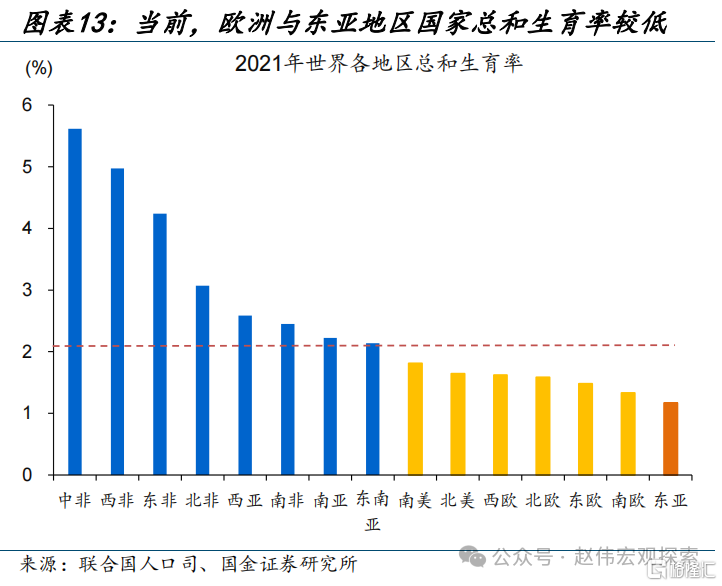

分發展程度看,當前全球總和生育率「窪地」集中於發達、高收入國家;分地區看,東亞、南歐等地區總和生育率處於最低水平。2021年,發達國家及高收入國家總和生育率處於最低水平,分別為1.52、1.56,低於2.1人口更替水平;分地區看,2021年歐洲國家總和生育率普遍較低、平均為1.50,東亞地區國家總和生育率最低、近1.17。

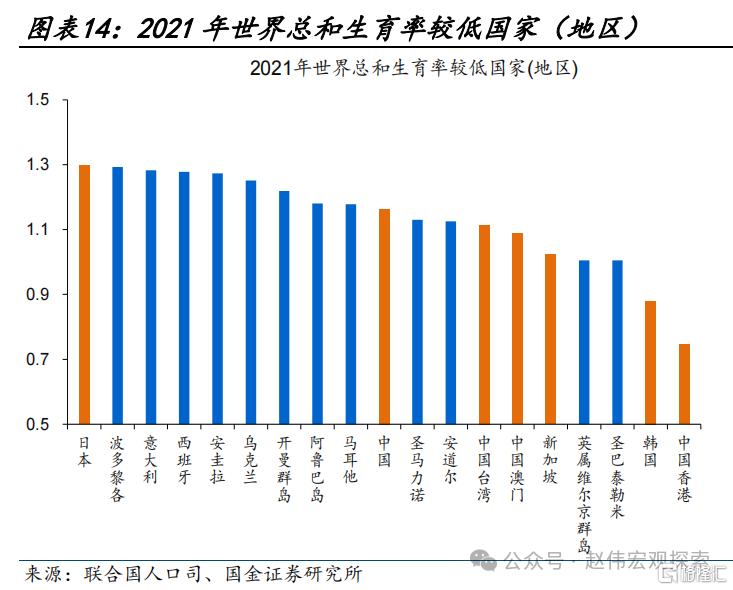

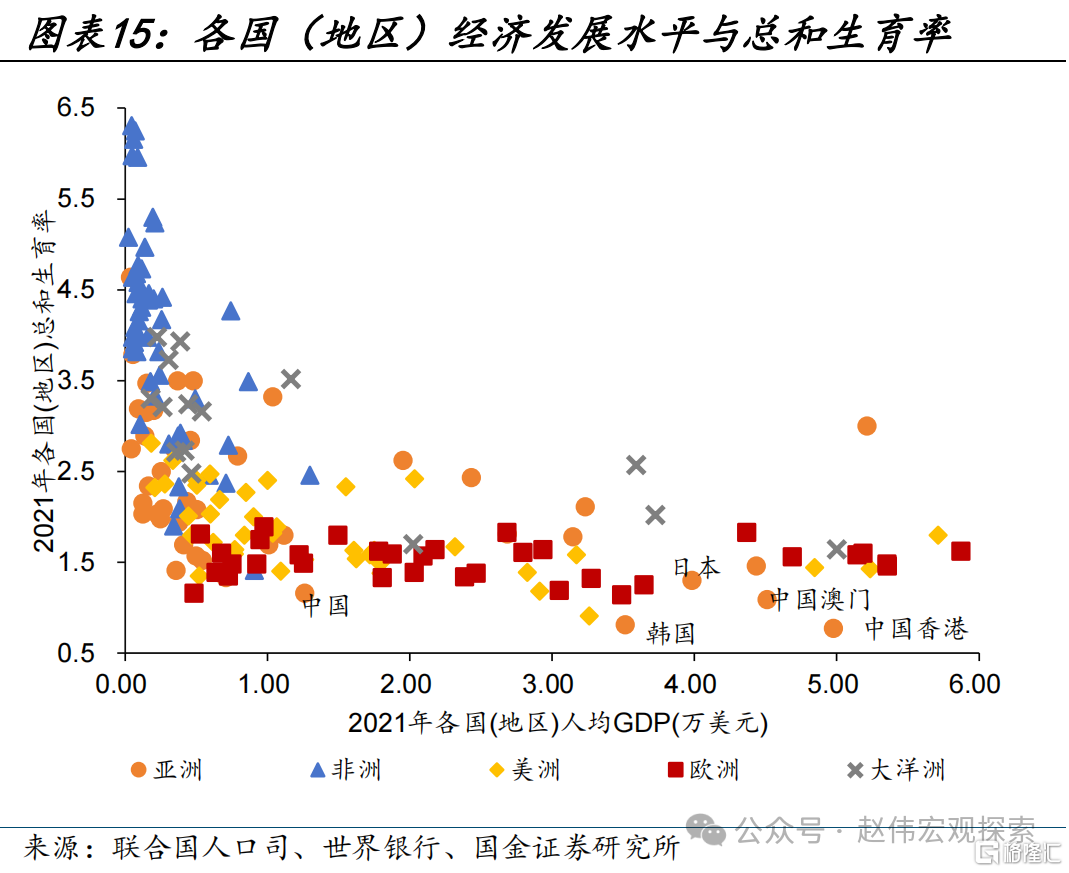

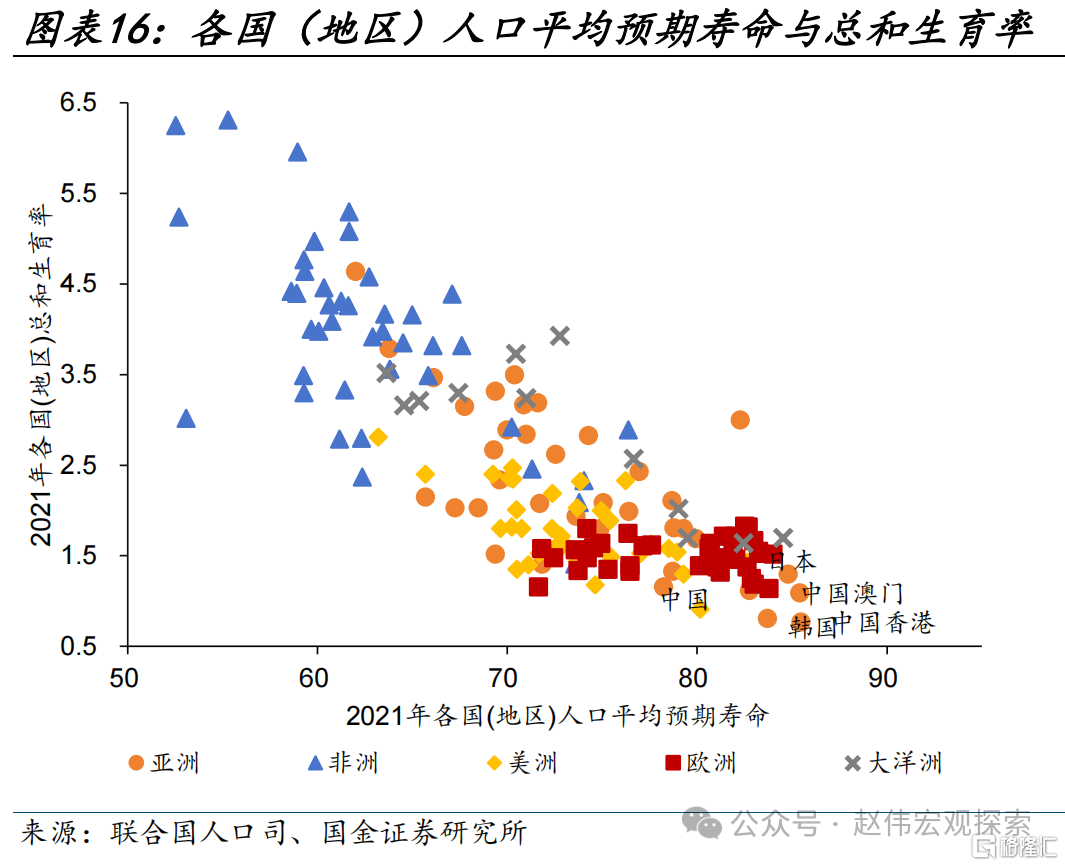

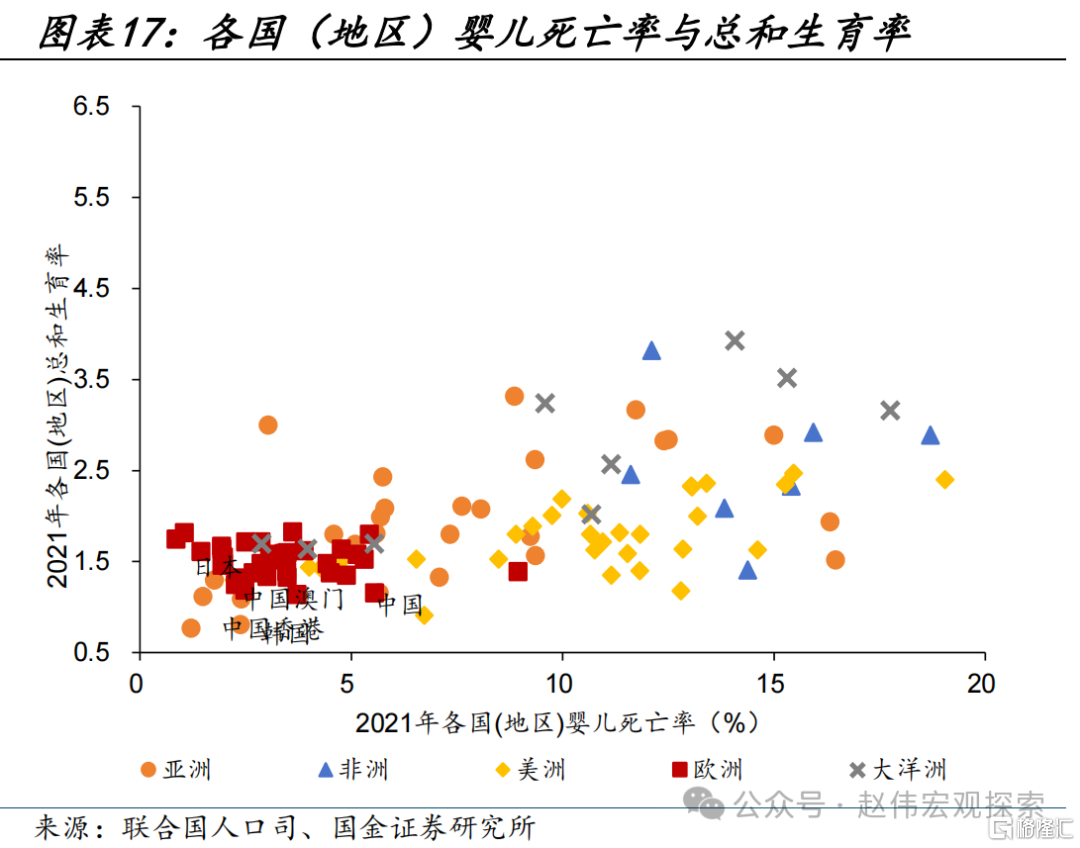

「經典人口轉變理論」或可部分解釋歐洲及東亞地區較低的總和生育率。2021年,韓國、新加坡、中國等和部分羣島地區總和生育率較低,均低於1.5的低生育率「警戒線」;其中,韓國和中國香港總和生育率甚至不到1。究其背后原因,依據「經典人口轉變理論」,較高的人均GDP、較長的平均預期壽命和較高嬰兒存活率等或可部分解釋。

依據「第二次人口轉變理論」,生育率的持續下降受到社會制度和文化觀念等因素影響。各國2021年數據顯示,女性受教育年限越高,總和生育率普遍越低;亞洲地區樣本數據顯示,其總和生育率亦受育齡女性結婚率、女性平均生育年齡等婚戀因素以及女性受教育年限、女性勞動參與率等女性發展因素影響。

風險提示

國際經濟形勢變化超預期,人口增長不及預期。

報告正文

人口的轉變:生育率「窪地」有哪些?

一問:人口轉變理論的背后?

全球人口發展至今,學術界先后三次提出人口轉變理論,用以描述人口再生產模式轉變。經典人口轉變理論( 即「第一次人口轉變」理論) 主要描述人類歷史上人口再生產類型的演變特點,並對死亡率和出生率的下降尋求合理解釋。第二次人口轉變理論則不僅僅侷限於生育率的特點及其解釋,而是更加廣泛的涉及婚姻、家庭、居住安排等方面的觀念和行為的變化以及其背后的社會和文化力量。第三次人口轉變則更關注發達國家中的低生育率和高遷入率帶來的人口種族結構的變化或轉變(石人炳,2012)。

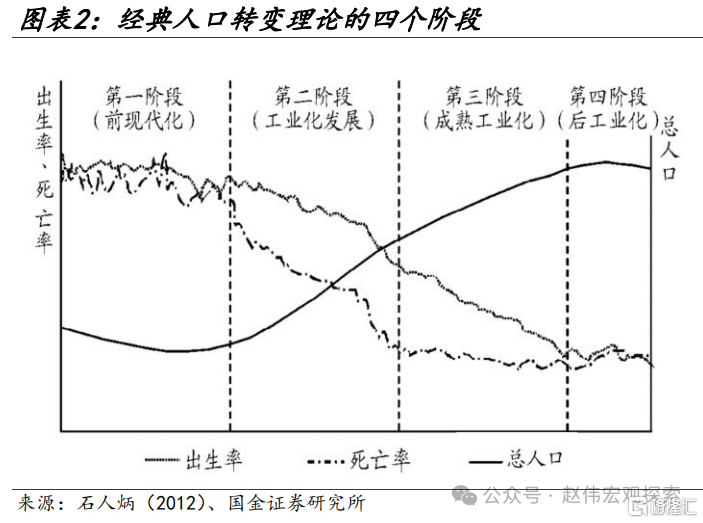

經典人口轉變理論及第二次人口轉變理論或對理解全球人口增長放緩、生育率普遍下滑等現象幫助更大。經典人口轉變理論,基於進入工業化時代后,西歐和北美的人口死亡率和生育率的持續下降現象提出。經典人口轉變理論把工業化發展時期與人口再生產類型匹配,將「人口轉變」的原因解釋為,工業化帶來了更好的醫療條件,降低了人口的死亡率;且城市化發展改變了傳統社會的集體、家庭基礎生活方式,個人主義得到發展等。雖然不同學者關於人口轉變階段存在不同的劃分方式,但總體上看,人口轉變均為從前現代社會的高生育率、高死亡率、低人口增長率逐漸轉變為現代社會的低生育率、低死亡率、低人口增長率的過程。

第二次人口轉變理論則關注到生育率持續下降背后的社會制度和文化觀念等因素。1960-1970年代,隨着西歐、北歐等國生育率持續下降,第二次人口轉變理論應運而生。第二次人口轉變理論指出,勞動參與率提升增強其女性經濟地位、高等教育發展亦使女性更加註重自我價值的實現,隨着配偶關係越來越趨於平等,女性初婚年齡上升、生育行為選擇多元和生育年齡推迟等因素均推動生育率持續下降。相較於經典人口轉變理論,第二次人口轉變理論將社會制度、婚姻家庭和觀念變化等社會和文化因素納入了生育率研究的概念框架。

「總和生育率」是描述分析生育率的常用指標,其中,人口更替水平生育率和總和生育率警戒線概念被普遍提及。總和生育率由某個時期15-49歲的女性的分年齡生育率的加總得出,表示一個國家或地區的女性在育齡期間生育子女的平均數。人口更替水平生育率則是假設死亡率保持不變且淨移民為零的情況下,可維持人口水平不變的總生育率;由於人口更替水平生育率受出生性別比、生育年齡分佈和嬰兒生存率等因素影響,不同國家可能存在不同的更替水平。現有文獻通過估算,將2.1的總和生育率作為西方發達國家人口更替水平,欠發達國家人口更替水平可能更高。

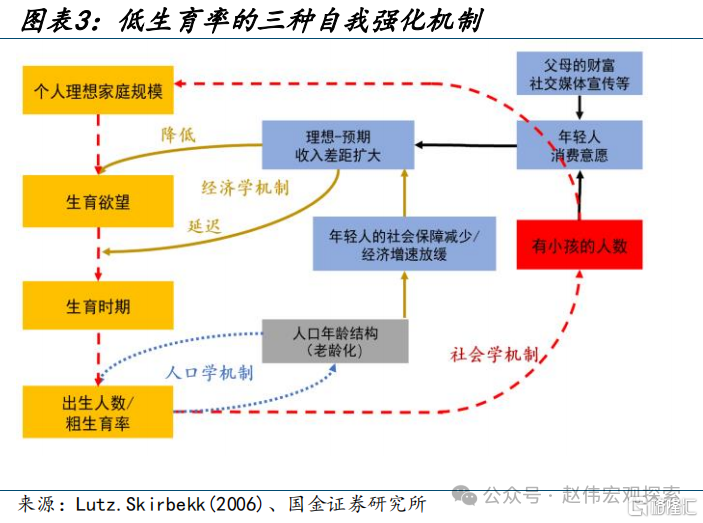

人普辦負責人在七普后接受採訪時曾提及,國際上通常認為總和生育率1.5左右是一條「高度敏感警戒線」。①這里的1.5左右的總和生育率警戒線由Lutz和Skirbekk(2005)提出,基於對低生育率國家的觀察,將低生育率國家劃分爲總和生育率保持在1.5以上的國家和總和生育率持續下降並保持在1.5以下的國家,並由此提出「低生育率陷阱」的概念。其「低生育率陷阱」理論指出當總和生育率下降到1.5以下,低生育率會通過人口學、社會學和經濟學三類機制進行「自我強化」,從而使生育率進一步降低並且較難回升。

①https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zdtjgz/zgrkpc/dqcrkpc/ggl/202302/t20230215_1904008.html

二問:全球人口發展現狀如何?

2021年全球人口達79億人,人口發展進入低出生率、低死亡率和較低人口增長率階段。1950年代,全球人口快速增長,人口增長率由1950年的1.73%快速提升至1963年的2.27%、達到現代人口增長率峰值。此后六十年中,全球人口出生率、死亡率、增長率均持續下滑態勢,2021年為 1.69%、0.88%、0.82%、分別較1963年明顯回落2.05%、0.60%、1.5%。根據聯合國人口司預測,2020年代后,全球人口增長率或進一步下滑,中性情景在下一個60年后(2086年左右)降至0左右。按照經典人口轉變理論,全球人口發展已從 1960 年代的高出生率、高死亡率和高人口增速的工業化人口發展時期,轉變為低出生率、低死亡率和低人口增速的后工業化人口發展時期。

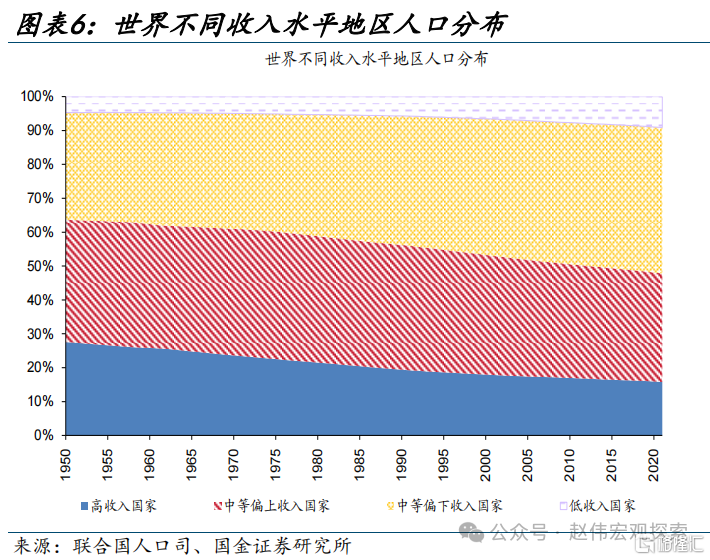

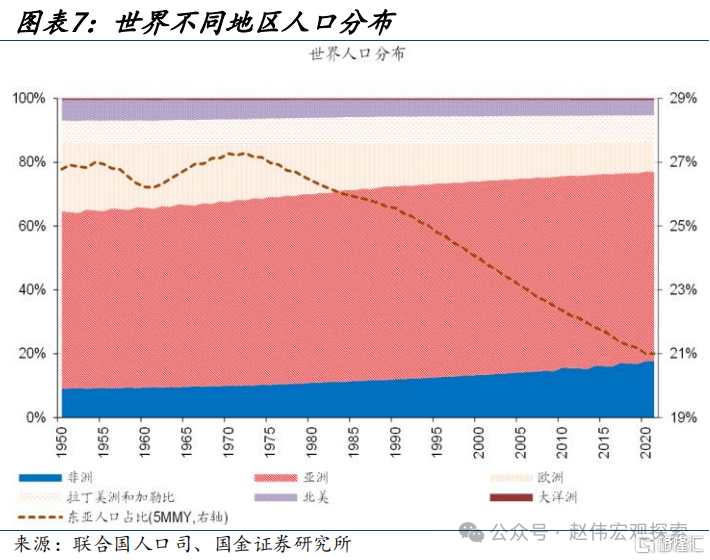

從人口分佈結構來看,1950年代以來中等收入國家、亞洲國家人口總體佔比穩定、結構分化。1950年代以來,中等收入國家人口占比持續提升,2021年佔全球人口比重達75%、較1950年的67%提升近8個百分點;但結構出現分化,1980年代以來,中等偏下收入國家人口占比明顯提升,中等偏上收入國家人口占比與高收入國家類似,呈現持續收縮態勢。分地區看,1950年代以來,亞洲人口占比平穩增長,維持在53%左右水平,但東亞國家人口占比自1970年代以來持續下滑,2021年佔比為21%、較1970年峰值水平下降約7個百分點,人口占比下滑速度超過同期歐洲。

從人口增速來看,1960年代中期以來,東亞、東南亞地區,中等偏上收入國家人口增長率降幅居前。1960年代以來,高收入國家人口增速持續下滑,中等收入國家人口增速先升后降,低收入國家人口增速平穩增長。其中,中等偏上收入國家人口增速自1960年代中期明顯下滑;1963年中等偏上收入國家人口增速達2.8%峰值,此后快速回落,2021年中等偏上收入國家人口增速為0.23%、僅略高於高收入國家的0.16%。與之對應,東亞和東南亞地區人口增速也自1960年代中期快速回落,2021年為0.2%、較1963年峰值下降近2.7%。

中等偏上收入國家人口增速下滑主因生育率拖累,其總和生育率自1960年代中期快速下降。1963年以來,中等偏上收入國家總和生育率加速下滑,由1963年的6.3下滑至2021年的1.52、接近低生育率「警戒線」,亦低於同期高收入國家的1.56。對應地,2021年東亞和東南亞地區總和生育率僅1.5、為世界最低水平,較1963年的6.4峰值下降明顯。

三問: 全球生育率「窪地」的特徵?

分發展程度看,當前全球總和生育率「窪地」集中於發達、高收入國家;分地區看,東亞、南歐等地區總和生育率處於最低水平。2021年,發達國家及高收入國家總和生育率處於最低水平,分別為1.52、1.56,低於2.1人口更替水平;相比之下,最不發達國家與低收入國家總和生育率依舊較高,分別為4.0、4.6。分地區看,2021年歐洲國家總和生育率普遍較低、平均為1.50,東亞地區國家總和生育率最低、近1.17,低於1.5的低生育率「警戒線」。

「經典人口轉變理論」或可部分解釋歐洲及東亞地區較低的總和生育率。2021年,韓國、新加坡、中國等和部分羣島地區總和生育率較低,均低於1.5的低生育率「警戒線」;其中,韓國和中國香港總和生育率甚至不到1。究其背后原因,「經典人口轉變理論」或可部分解釋。「經典人口轉變理論」指出,隨着經濟發展水平提升,醫療水平改善,人口平均預期壽命提升、總人口及嬰兒死亡率降低,生育率亦會隨之下降。2021年各國數據顯示,生育率較低的韓國、日本、中國等東亞地區和歐洲地區,人均GDP、平均預期壽命和嬰兒存活率均處於世界較高水平。

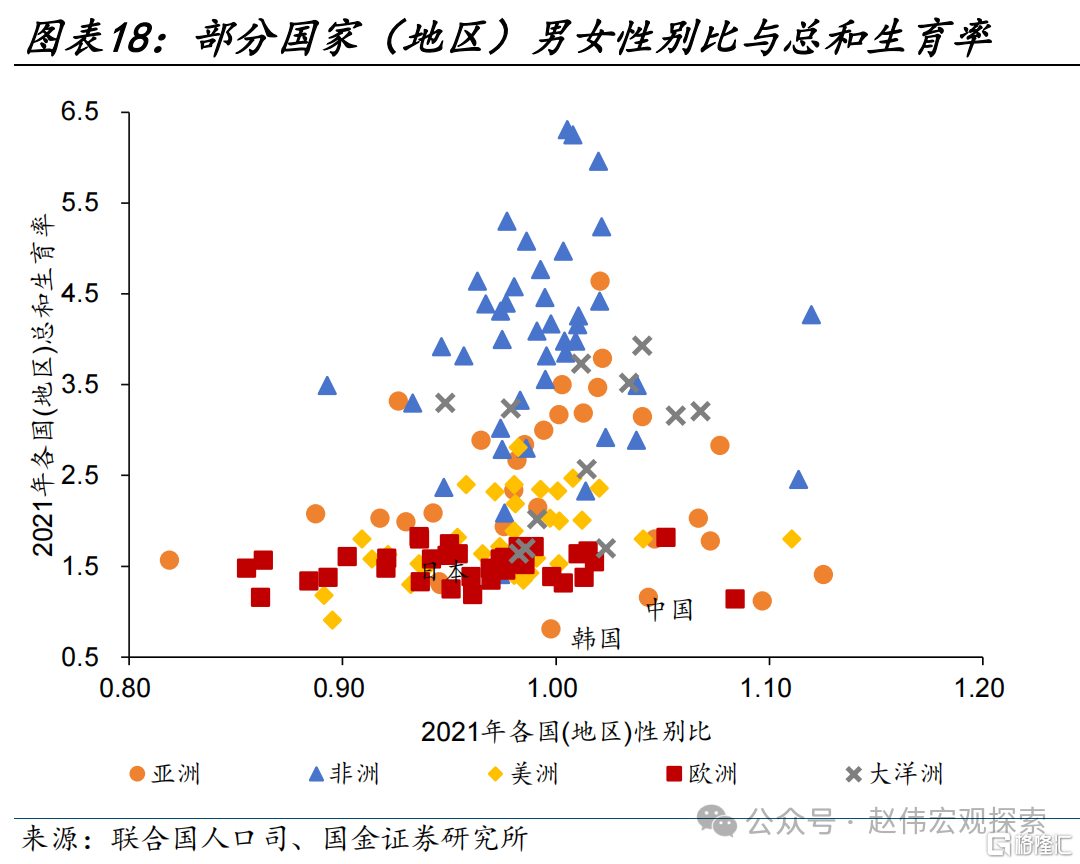

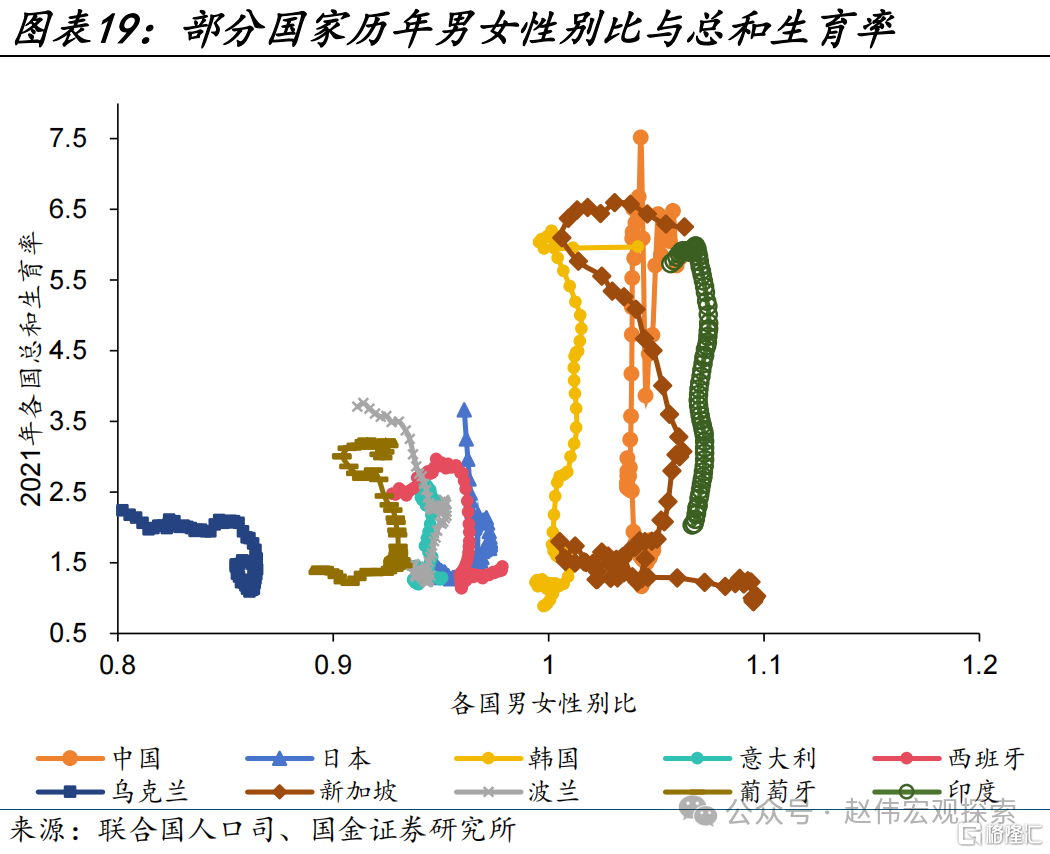

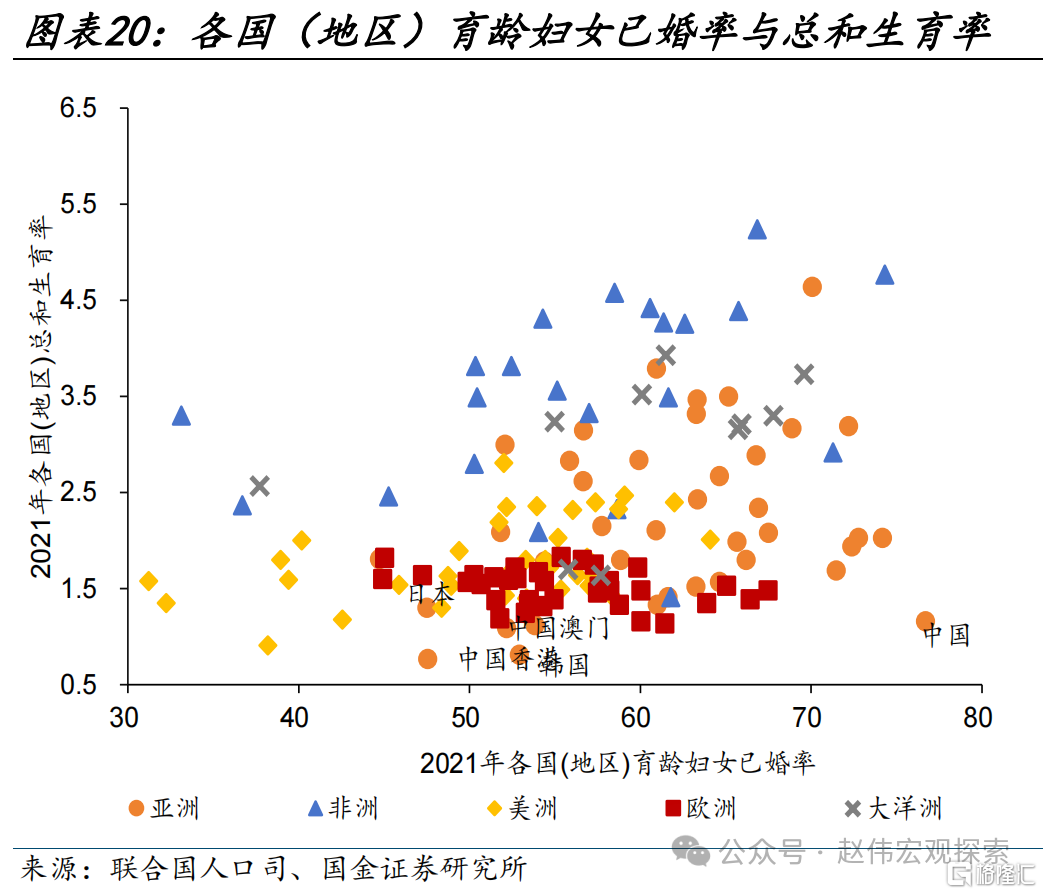

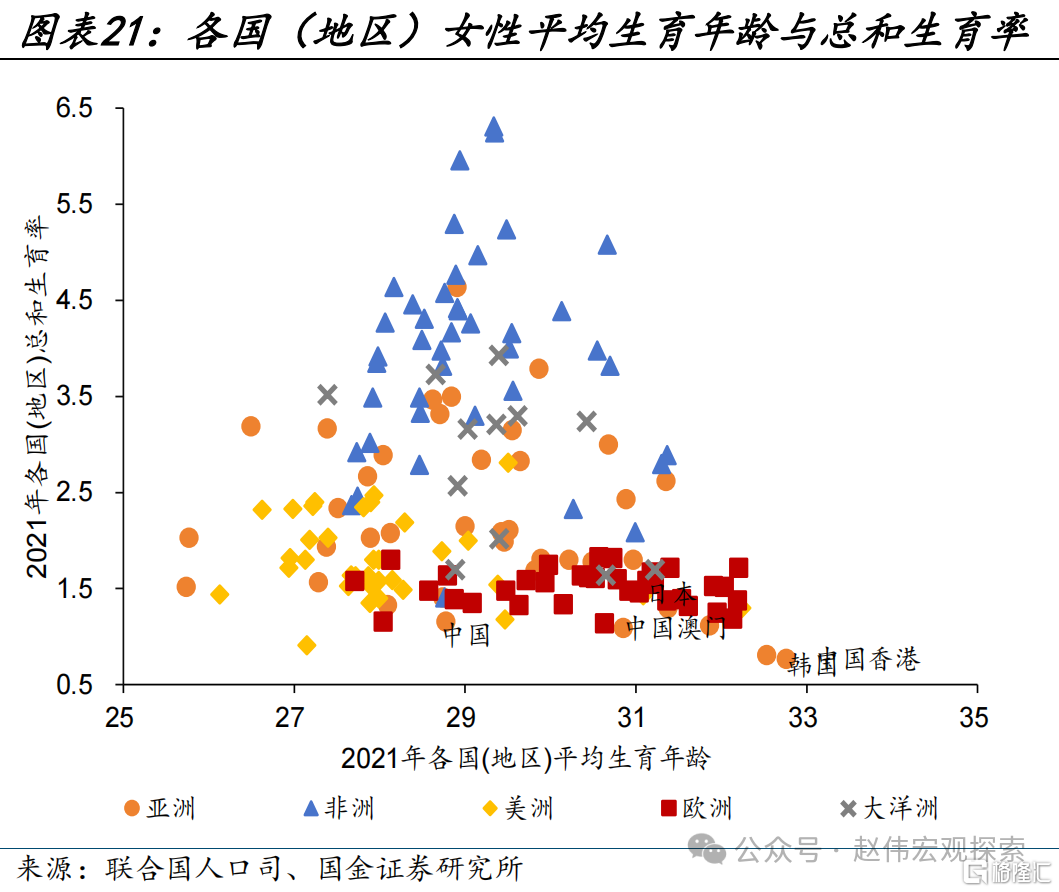

根據「第二次人口轉變理論」,東亞及歐洲生育率「窪地」現象背后亦受到社會制度和文化觀念等因素影響。選取男女性別比、育齡女性已婚率、平均生育年齡等婚戀、生育相關指標看其對總和生育率的影響。根據各國散點圖,2021年歐洲地區生育率分佈於1.5低生育率「警戒線」附近,且受男女性別比、育齡女性已婚率及平均生育年齡影響較弱。

從韓國、中國、日本等東亞地區數據來看,男女性別比對總和生育率影響較弱;1963年以來,東亞地區男女性別比較為穩定,但其總和生育率快速回落。從育齡女性已婚率及平均生育年齡來看,亞洲國家數據顯示,較高育齡女性已婚率和較低的平衡生育年齡樣本其總和生育率往往較高;而中國似乎具有一定特殊性。

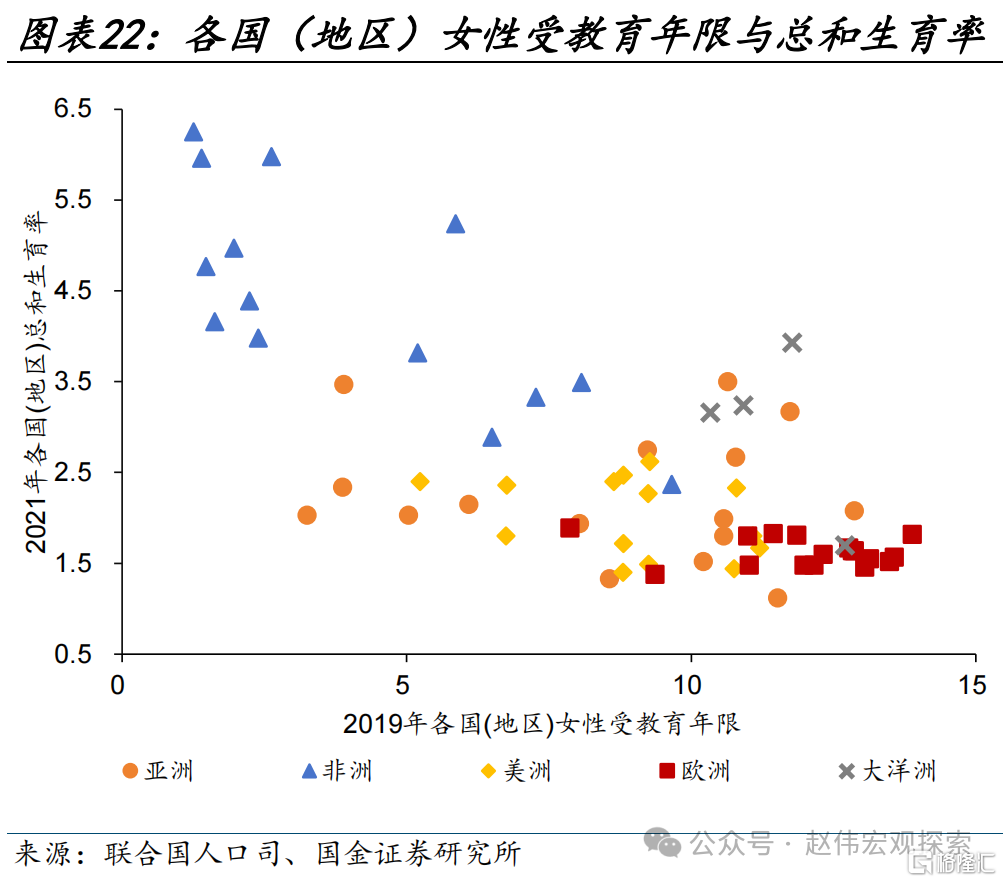

從女性發展視角,較高的女性受教育年限及勞動參與率,往往對應較低的總和生育率。選取女性受教育年限、女性勞動參與率等指標衡量該國女性發展,看其對總和生育率的影響。根據部分國家數據呈現的散點圖可以看出,各國女性受教育年限越高,總和生育率普遍越低,瑞士、挪威等歐洲地區國家女性受教育年限相對更長、且總和生育率處於較低水平。

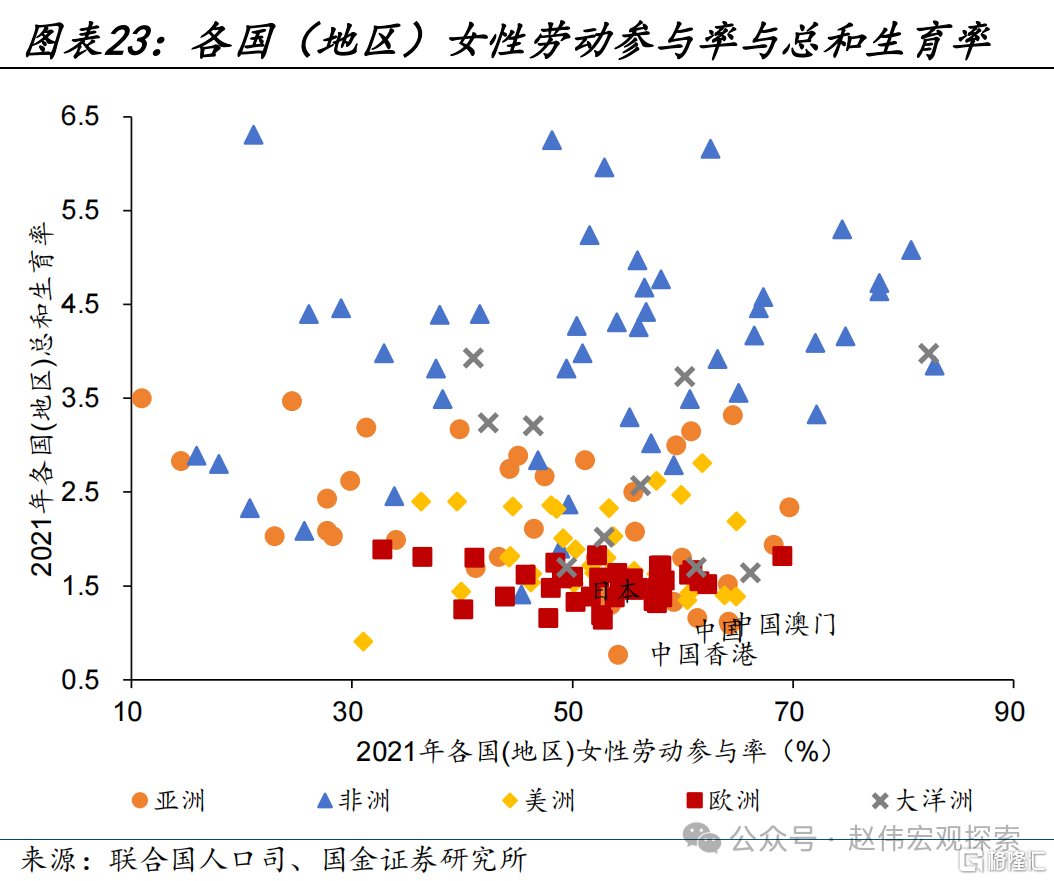

而從女性勞動參與率視角來看,非洲地區女性勞動參與率對其總和生育率影響較弱,或緣於其女性受教育年限較低,從事勞動更多為無償的第一產業或家庭企業(Dinkelman,Ngai, 2022),相比之下,亞洲國家2021年數據則顯示,較長的女性受教育年限和較高的勞動參與率或能部分解釋其較低的總和生育率。

經過研究,我們發現:

(1)全球人口發展至今,學術界先后三次提出人口轉變理論,用以描述人口再生產模式的轉變。經典人口轉變理論把工業化發展時期與人口再生產類型匹配,第二次人口轉變理論則關注到生育率持續下降背后的社會制度和文化觀念等因素。

(2)2021年全球人口發展進入低出生率、低死亡率和較低人口增長率階段。1950年代,全球人口快速增長,人口增長率由1950年的1.73%提升至1963年的2.27%、達到人口增長率峰值;此后六十年中,全球人口出生率、死亡率、增長率均持續下滑態勢。其中,自1960年代中期,中等偏上收入國家人口增長率降幅居前,主因生育率快速下滑拖累。

(3)分發展程度看,當前全球總和生育率「窪地」集中於發達、高收入國家;分地區看,東亞、南歐等地區總和生育率處於最低水平。「經典人口轉變理論」或可部分解釋歐洲及東亞地區較低的總和生育率。同時,依據「第二次人口轉變理論」,生育率的持續下降受到社會制度和文化觀念等因素影響。

風險提示

1、 國際經濟形勢變化超預期:全球宏觀經濟和金融環境變化超預期,海外金融市場出現黑天鵝等。

2、 人口增長不及預期:人口政策力度不及預期、政策效果不及預期,生育率下滑超預期等。

注:本文為國金證券2024年2月28日研究報告:《人口的轉變:生育率「窪地」有哪些?》,分析師:趙偉S1130521120002

推薦文章

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?