熱門資訊> 正文

定價迷霧中,小米汽車在「沉吟」什麼?

2024-01-05 09:01

所謂定價,就是以合理的利潤賣出更多的商品。

小米汽車首款產品SU7,在吸足了眼球之后,卻在最核心的環節上留下了懸念,將定價猜想拋給了市場。

既然如此,我們以一家之言,從產業背景、成本和消費者心智三個角度,來推演下SU7的定價的幾種可能。

01大背景:強補貼時代已經過去

新勢力起起落落發展多年,終於搞明白了一件事:造車得有利潤。

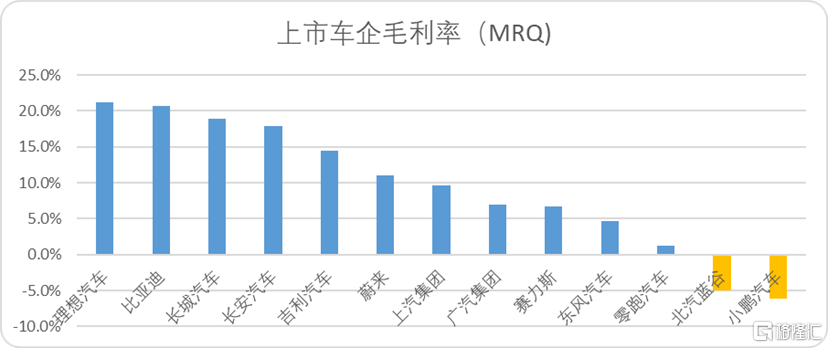

汽車是製造業不是互聯網,虧損換回來的用户很難持續帶來收入。截至三季度,隨着零跑毛利轉正,國內上市的車其中,僅有北汽藍谷和小鵬兩家車企還沒有從單車毛利虧損的漩渦中爬升出來。

圖:上市主機廠最新一期毛利率,來源:企業財報

擺在小米定價檯面上最明顯的問題是,新能源車的強補貼時代已經過去,無論政策層面,還是市場或預期層面:

首先從外部而言,早在數年前的「騙補」風波和共享汽車熱度過后,我國的政策扶持就已經從普惠慢慢轉向擇優,經歷了政策層面的大修大部后,產業發展的趨勢早已從政策轉向市場。

消費端,雖然購車補貼政策延續時間延長,但國補退坡的趨勢肯定不會改變,2024-2025年乘用車免税額將不超過3萬元,意味着30萬以上的車型購置税無法全免,2026-2027年的減税額將只有1.5萬元。

放眼全球來看,剛剛過去的12月中,德國提前終止了新能源車補貼政策,英國緊隨其后,大部分西方國家均出臺了補貼退坡的時間表。

其次從產業鏈內部而言,上游產業鏈最核心的動力電池廠商集中度CR10裝機量已經由2019年的54.7GWh提升至330.1GWh。動力電池廠商產能出清,中游主機廠百花齊放,很難有上游廠商願意為單一品牌降低出廠價,拉低利潤。

最后之於資本而言,新能源車企已經悄悄從「比爛」轉向「比好」,以往蔚小理的對手是愛馳、威馬、恆大這樣半吊子的車企,資本總能從更爛的車企中發現蔚小理的「美」,但是理想率先上岸又向資本展現了,在某一段特定時間內小鵬、蔚來的不足。

年銷將近35萬的理想,毛利超過20%,這樣的尺子立在這,小米麪對的已經不是四年前新能源市場的標準了——不會再有資本願意給予一家新勢力長達4、5年的利潤爬坡周期,資本的預期補貼已經不存在了。

但,現在討論的畢竟是小米。對於小米而言,其自身優勢在於長周期內對供應鏈的資本運作耕耘,實則能夠以集團之力「補貼」造車。

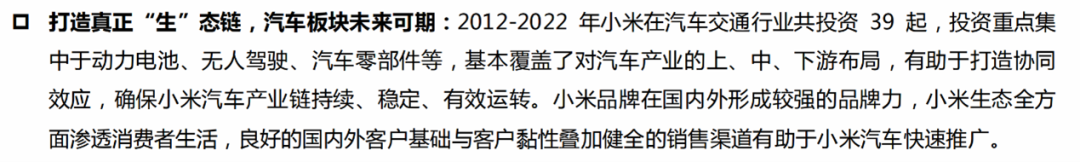

雖然雷軍否認了外界流出的小米產業鏈清單,但從資本運作抽絲剝繭和多家券商的研報整理來看,小米過去十余年間確實在交運行業埋了不少種子。

圖:小米汽車生態產業鏈佈局研報,來源:西南證券

毫無疑問的是,小米在供應鏈把控,智能化生態產品等領域有長期積累的顯著優勢。當然不存在所謂被某家車企某個車型嚇到不敢公佈售價,大概率還在更理性與縝密的觀察市場變化,以期做到一擊必殺。

不過從常識角度,對於小米來説,有兩條路徑可以選。

02價格有底線空間,但小米大概率不會這樣做

小米汽車技術發佈會上,大部分發布的高成本新技術將會用在高配版,這是錨定用户品牌心智的必然策略。但通常來説,最終左右領消費者決策心智(價格的顯性作用是劃分出用户羣體)則是最終的價格標籤,與此對應的則一定是起步的低配版。

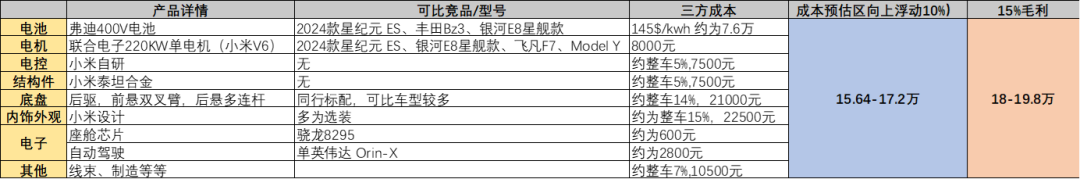

目前,對於低配版的SU7配置還比較模糊,可用信息有限,我們抽絲剝繭來羅列下各位大V博主披露的配置信息,賽博拆車看看起步價的SU7(低配版)成本如何(以下內外為據公開信息自行整理,與實際情況或存極大差異,特此説明):

·電池:參考比亞迪海豹磷酸鐵鋰82.5kWh瑞銀證券研報134$/kWh單價預估,弗迪電池出廠價一般為150$/kWh,考慮到小米的品牌優勢和議價能力,採用145$/kWh估算,總成本在7.6萬元左右。

·電機:參考Model Y 4代電機,同樣為299匹,總功率220kW,根據特斯拉2023年的投資者大會上披露該款電機成本約為1000美元,考慮到小米訂單規模目前遠不如特斯拉,以8000人民幣估算。

·電控結構件:小米自研沒有可比對象,一般新能源車的電控、結構件的成本為整車5%,電池成本1/9-1/10,估算為7500元。

·底盤:雙叉臂+多連桿的常規結構,成本約為整車13-14%,估算21000元

·內飾:常規成本約為整車成本14%-15%,估算22500元

·輔助芯片:低配SU7沒有激光雷達,車機芯片為驍龍8295,以驍龍8155單價上浮25%估算,約為600元;單顆英偉達Orin X成本約為2800元。

·其他:製造線束等其他成本約為整車成本7%左右,反推約10500,其余如天幕玻璃、卡鉗等外觀配飾均為選裝。

圖:基礎款SU7成本估算(數據以市場相同或類似車型口徑估算),來源:錦緞研究院。點擊可看大圖

圖:小米SU7選裝項目(部分),來源:工信部

因此,在不包含一系列選裝的前提下,小米SU7低配極限工況成本算上15%的毛利,在理論上是有可能壓縮在20萬左右的。

當然,這是目前依賴工信部披露的規格信息和同價位汽車參考后推出的最低成本,特別是規模未成形之前,存在諸多未被測算的隱形成本,這里僅作一家之言,不具備參考價值。

如果按19.9萬起售計算,小米SU7低配版的航價比(每萬元續航里程)將會達到33.5KM/萬元。32-41KM/萬元的區間,這兩年爆款車頻出,比如海豚、AIONS、AIONY、元PLUS都是純電TOP級別的銷量。

但區別在於,小米首款車型是C級車,豪華等級高於前述車型。以小米在智能硬件領域積攢起的品牌力,註定其較大概率不會拉低身價,在第一款車上,以如此激進的定價策略博取市場關注度,與參與近乎紅海式的商業競爭。

也就是説,從理論層面,一款C級電動車車做到20萬元左右有成立可能;但在我們看來,小米大概率不會走這條路:畢竟以小米的江湖段位與全球性市場定位,在造車這件事上錨定的對手不會是第二梯隊品牌或車型,甚至第一梯隊都只是底線——它的主要潛在競爭者一定是面向全球消費市場的特斯拉,以及未來的蘋果。

03小米想要的,是製造流行

能夠成為規模化消費品的,無一例外只有兩個途徑:極致性價比和極致品牌力,這是小米手機時代熟悉的第一條路;但小米汽車想要對標特斯拉,甚至未來的蘋果,則必須走第二條路——製造流行。

「廣告教父」大衞·奧格威在《品牌之源》一書中提出了尋找消費者心智空余空間的品牌管理思想。每一條廣告、每一個產品、甚至是企業家的每一句話都是對品牌形象的長期投資。這種長期投資,最終會擊中消費者心智,產生廣泛認同后形成流行,流行一旦形成,自然而然就會打造出極致的品牌力。

消費者心智又沿着兩條主線脈絡:

·人們只看願意看到的事務,並且排斥與消費習慣不相等的事務

·人們傾向於接受價值觀相吻合的事務,會接受「向上支配」,追求高人一等的優越感並願意為此付出溢價。

對於馬斯克而言,特斯拉的產品本身是與傳統消費習慣相背離的,選擇電動車的用户需要接受更多的不對等——沒有便利的補能設施,沒有廣闊的選擇空間。

但是馬斯克抓住了消費者心智的第二條脈絡,向消費者講述了環保、硬科技乃至火星宏偉藍圖,接受馬斯克向上支配的價值觀,就會接受特斯拉的產品。

就像最新的量產車型Cybertruck的宣傳語「Built for any plants」,電子自適應空氣懸架支持Cybertruck可以在惡劣的地表環境下行駛,裝甲玻璃能夠抵禦四級冰雹的衝擊,醫療級別的空氣過濾系統可以過濾99.97%的空氣微粒,車載探照燈照明距離達到480米……

圖:特斯拉官網車輛宣傳截圖,來源:特斯拉中國官網

好像這輛車真的是為在火星行駛而造,轉念一想,卻又覺得荒誕……

但是硬核、重科技的產品特性根植在了消費者心中,加之馬斯克長期樹立的企業家形象,有很多消費者願意為極具科技感和未來使命感的產品貢獻自己一份力量,這就是特斯拉產品能夠形成流行,從消費者心理學出發的邏輯。

小米想要的,其實也是如此。先開技術發佈會,向外秀技術力,形成標杆效應,再發布產品形成流行趨勢。

只不過,筆者感覺,小米技術發佈會上講的故事,未能完全脱離此前的窠臼,實則還有更大的打磨空間:這場發佈會,本質沒有脱離汽車這款產品,錨定特斯拉或者保時捷,不單單需要對比產品,還需要對照特斯拉與保時捷們,在品牌心智塑造上對於人性最本質的照顧——無論是對生命力本真的激發,或是超越普遍性生活方式的生命品質激發。

04結語

總結一下小米汽車定價的邏輯路經:

首先,小米具有敏鋭的市場嗅覺和行業認知,大補帖時代已經過去,不可能再出現小米手機初期那種補貼C端的產品。

其次,小米汽車應更傾向於走特斯拉、保時捷這種製造流行的路,內部謀定的對手可能是特斯拉,以及未來的蘋果,但是迫於當前新能源市場的內卷程度和市場預期,低配SU7也預留了成為走量車型的成本空間。

最后,小米以技術發佈的名義,試探市場對其硬科技,新技術溢價能力的接受程度——畢竟目前國產純電市場,還沒有任何起售價30萬以上的車型年銷量突破10萬輛這一基礎門檻。

小米能成為那個「例外」嗎?我們期待它是。

免責聲明:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,亦並非旨在提供任何投資意見。有關內容不構成任何專業意見、買賣任何投資產品或服務的要約、招攬或建議。本頁面的內容可隨時進行修改,而本公司毋須另作通知。本公司已盡力確保以上所載之數據及內容的準確性及完整性,如對上述內容有任何疑問,應徵詢獨立的專業意見,本公司不會對任何因該等資料而引致的損失承擔任何責任。以上內容未經香港證監會審閲。

推薦文章

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?