熱門資訊> 正文

文華財經的資本市場「登陸戰」:漂流八年,「賣身」上市

2023-05-15 13:29

對於初入股票圈的投資者而言,東方財富、同花順是使用最廣的兩大行情軟件。但是,術業有專攻,進入期貨領域,龍頭就變成了文華財經。作為國內期貨市場最大的交易軟件,曾佔據97%市場份額的文華財經一直是投資者的首選,可謂是期貨圈的「東方財富、同花順」。

但是,就是這樣一家龍頭企業,近年來卻頻頻受挫,遭到期貨行業聯合封殺、兩次衝擊IPO未果,如今又要「被迫賣身」。回顧文華財經種種過往,遭到封殺有何原因?是否導致其IPO受阻?此次被收購,是「下嫁」還是「高攀」,對兩家公司又有什麼影響?這些問題成了市場關注的重心。

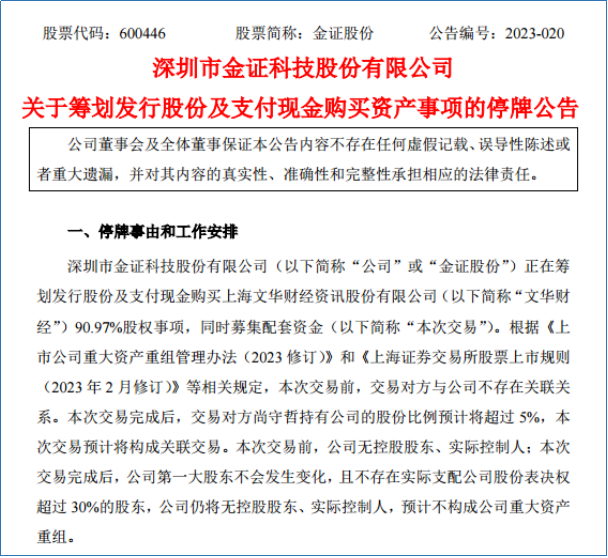

一紙公告,兩大巨頭雙贏?

5月9日晚間,A股金融科技企業金證股份公告稱,公司正在籌劃發行股份及支付現金購買上海文華財經資訊股份有限公司(以下簡稱「文華財經」)90.97%股權事項。

圖片來源:金證股份公告

一家是老牌證券IT領軍企業,一家頭部期貨軟件商,兩大公司「牽手」,被市場認作是「雙贏」局面。

其一,如果本次收購順利完成,對金證股份而言可能是一大利好。目前,金證股份主要從事金融科技和數字經濟業務,如果將文華財經納入麾下,公司產業將進一步拓寬,填補公司在期貨軟件資訊方面的空白。

二級市場上,金證股份年初的股價為10.29億元/股。5月9日,本次收購交易停牌前一個交易日,股價為18.94元/股,累計漲幅達到了84.06%。

其二,如果收購順利落地,也是圓了文華財經的「上市夢」。翻閲過往IPO申報記錄,文華財經曾兩次試圖上市,但均以失敗告終。此次被收購,或許也是爲了「曲線上市」。

事實上,這次收購,對兩大巨頭都有着特殊意義。

一方面,金證股份作為證券IT領軍企業,年內受益於數字經濟行情罕見大漲,頻頻創下歷史新高,但其業績表現不佳,亟需新鮮血液的輸入,擴大業務範圍,同時也支撐估值。因此,此次收購可以算是「錦上添花」。

另一方面,文華財經在2020年遭遇行業「封殺」后陷入僵局,作為期貨領域的「賣鏟人」,其業務發展已經進入了瓶頸期,在交易量暴增的情況下,C端用户表現一般,B端客户收入也已經見頂,登陸二級市場融資、講出更多故事,是其近年來急切的訴求。因此,此次收購對其屬於「雪中送炭」。

下面,筆者將具體分析金證股份和文華財經的成色,梳理二者當前面臨的挑戰,並闡明這次收購案對二者的影響。

金證股份「含金量」幾何?

首先,來看這次的「金主」金證股份。

資料顯示,金證股份是國內領軍的金融科技全領域服務商,深度構建大證券、大資管、大銀行、大數字、創新類五大業務板塊。同時,公司是最早一批服務於金融行業近30年的軟件公司,能夠為券商、大資管行業客户提供全流程、前中后臺兼備的整體解決方案,並提供售前、售中、售后全流程跟進服務。

金證股份的含金量,從其年報中能看出一二。

在互聯網金融板塊中,大浪淘沙后,東方財富、同花順、恆生電子、金證股份稱得上是四大代表公司。通過杜邦分析,對比其經營財報的關鍵數據,可以對四家公司的含金量進行綜合對比評估,由此對金證股份的行業地位有所認知。

首先,看營業淨利率,評估公司業務利潤空間,數值越大,含金量越高。

其次,看總資產周轉率,評估公司資產運營效率,數值越大,含金量越高。

最后,看權益乘數,評估公司財務槓桿,數值越大,含金量越低。

可以看出,在四大互聯網服務商中,金證股份含金量亮點在於,總資產周轉率第一,意味着資產運營效率第一;權益乘數排名居中,處於合理健康水平;但無奈金證股份淨利率和其他三家公司差距太大,屬於典型的薄利多銷。這種策略下,金證股份近年來業績表現並不理想。

2020年至2022年,金證股份的營業總收入分別是56.43億元、66.46億元、64.78億元,同比分別增長15.75%、17.76%、-2.52%;扣非淨利潤增速也在持續下滑,三年同比增速分別為59.49%、26.51%、11.55%。今年一季度,金證股份的業績進一步下滑甚至虧損。具體來看,一季度實現歸母淨利潤-0.58億元,同比下降51.97%;實現扣非后歸母淨利潤-0.62億元,同比下降102.80%,虧損主要系報告期內數字經濟業務利潤下降。

這種情況下,金證股份似乎也將「收購」作爲了破局的主要手段。

2022年3月,金證股份就已經收購了香港一家證券交易平臺服務供應商——捷利交易寶金融科技有限公司(08017.HK)19.92%的股權,意在開拓香港、東南亞市場,同時也是探索C端產品線的舉措。

當前,金證公司以「證券IT+資管IT」作為雙基石業務,在多項創新業務持續突破。其參股公司金證優智,多年前已成功將AI技術應用於風控、投行和監管領域。在此輪AI浪潮下,金證股份也獲得了券商看好。證券之星數據中心顯示,最近90天內共有6家機構給出評級,買入評級4家,增持評級2家。

而此次收購,則有望帶動金證股份的毛利率邁上新臺階。文華財經在資產規模、毛利率等方面具有優勢,主營業務毛利率近年來始終保持在70%以上,遠高於金證股份20%上下的毛利率,這筆優質資產注入后,將有助於提升金證股份的盈利能力。

文華財經為何非要「賣身」?

相比「金主」金證股份,此次作為標的的文華財經其實更受市場關注。遭到期貨行業聯合封殺有何影響?兩次衝擊IPO未果有何「隱憂」?這些問題背后,或許藏着文華財經「賣身」的原因。

以文華財經三次衝擊「上市」為線索,其故事可以分為四個部分。

首先,是第一次IPO。

早在2015年,文華財經就試圖在創業板上市,當時已經得到了證監會的問詢,但最終於2018年4月,公司IPO被宣告終止審查,與資本市場失之交臂。回顧第一次IPO失利,或許有兩大原因:

其一是業績承壓。彼時的招股書顯示,公司業務發展遭遇瓶頸期,報告期內主要客户數基本沒有變化,淨利潤增長主要是因為軟件服務漲價。同時,程序化交易軟件服務在報告期內客户數量受政策影響逐年下降,分別為5111個、4547個、4448個。業績承壓,只能靠漲價維持淨利,這也為文華財經后續遭遇行業聯合抵制埋下了伏筆。

其二或許是外盤業務違規。據彼時第一財經《誰在為文華財經外盤業務接單》一文報道,「文華財經作為一家在創業板排隊IPO的擬上市公司和常用期貨行情交易軟件商,利用品牌知名度和層層代理商網絡,聯合其境外關聯公司香港中一期貨公司,為境內個人從事外盤交易提供渠道,並有向關聯公司輸送利益的嫌疑。」這一消息的曝光,或許直接影響了文華財經的IPO進程。

第一次IPO落幕后,就是兩次IPO之間的「提價」、「封殺」風波。

先來看對於普通投資者影響較大的「提價」問題。一直以來,文華財經都頂着國內最大期貨交易軟件商的名號,截至2020年底,文華財經已與國內135家期貨公司合作,佔國內期貨公司總數的90.60%。在2018年IPO失敗后,2019年,文華財經業績突然開始顯著提升,當年實現營業收入2.10億元,同比增長56.58%,當年歸母淨利潤7843.68萬元,增幅達到71.2%。

業績大幅提升的背后,是文華財經的收費之變。2018年10月后,其「隨身行」產品的部分功能模塊通過流量卡、期間卡兩種方式進行收費;2019年更是開啟了全面收費。此后,文華財經收費模式幾經調整,不少投資者對此都不太滿意,提價這一策略也難以為繼,2020年公司業績較2019年小幅度下滑。

除由產品收費改革引發的投資者爭議外,文華財經還曾遭到期貨公司的集體抵制,對文華財經打擊頗大。

2020年1月3日,廣州期貨突然發佈公告,稱經排查目前提供的交易軟件中,文華財經交易軟件(包括文華贏順、文華隨身行、文華贏智等)暫不符合監管要求。並表示,將繼續跟進文華財經交易軟件整改情況,若文華財經交易軟件在2020年1月21日前仍無法滿足監管要求,將面臨停用的風險。

對此,文華財經卻迴應稱,實際情況是公司已經出臺瞭解決方案,並且已經發到各個期貨公司,「但是因為穿透式監管的技術升級要求需要經濟投入,有些小期貨公司不想投入,拒絕升級。所以個別不進行升級的小期貨公司客户會受到影響。」(據彼時媒體消息,文華財經的升級方案需要期貨公司承擔服務器等設備成本,三套方案的成本在100萬元~200萬元不等,后續每年還需要不菲的維護費用)

如此聲明,頗有現在娛樂圈「無意佔用公共資源」的風格。「小期貨公司」此話一出,也惹怒了整個行業。中信期貨、永安期貨、華泰期貨、海通期貨、南華期貨、廣發期貨、招商期貨等20余家國內頭部期貨公司紛紛發佈公告,宣佈將於1月17日或1月20日,關閉包括文華財經在內的部分軟件准入權限。對於暫停文華交易接入的原因,各家公司均表述為不符合穿透式監管要求。

最終,在眾多期貨公司的壓力之下,這場風波以文華財經「服軟」落幕。2020年1月15日公司發佈公告為此前事件道歉,宣佈向各期貨公司免費提供中臺系統的全套軟件產品和相關技術支持,並承諾目前最新技術方案已完全符合監管要求,如仍未達到監管要求,將為此承擔法律責任。

再往后看,是文華財經的第二次IPO。

2021年6月,文華財經再次遞交招股書,一年后,又申請撤回發行上市申請文件,2022年6月7日,深交所決定終止對其首次公開發行股票並在創業板上市的審覈。

對於文華財經的第二次IPO,深交所在問詢階段中,共提出了25個問題。其中,對市場較為關心的產品漲價,以及產品向期貨公司和終端用户雙向收費等問題,均有涉及。至於文華財經IPO問詢后撤回的原因,可能是政策和數據等問題,深交所在問詢中也強調了監管政策和數據安全等問題。

圖片來源:文華財經公告

整體而言,文華財經第二次IPO還面臨着「期貨行業競爭激烈,市場空間有限,成長性不足」、「報告期內大額分紅,補充流動資金等的必要性和合理性存疑」等問題,或許也影響了IPO的進程。

上述三大故事落幕后,文華財經迎來的便是此次收購。二級市場的融資功能對每家企業都具有相當的吸引力,這一次,試圖登陸資本市場已經長達八年的文華財經,又會講出什麼樣的故事?

收購背后,雙方均有「隱憂」

需要指出的是,在此次收購中,金證股份體量更大,文華財經資產更優,所以市場對金證股份收購文華財經保持看好,認為這是一次「強強聯合」的雙贏合作。但是,此次收購依然存在「隱憂」。

首先,金證股份屬於「無主」狀態。

目前,金證股份的持股比例十分分散,排名靠前的幾大股東均為自然人持股,公司創始人、董事長和總經理李結義持股比例最高,但也只有8.99%。所以,截至目前,金證股份本身並無控股股東、實際控制人,不利於公司長期發展。

其次,二者盈利能力均走低。

2020年至2022年,金證股份營收分別為56.43億元、66.46億元、64.78億元,同比分別增長15.75%、17.76%、-2.52%;歸母淨利潤分別為3.56億元、2.49億、2.69億元,整體處於下滑區間。2022年,金證股份綜合毛利率約22%,淨利率僅4%,盈利能力不佳。

反觀文華財經,雖然屬於優質資產(主營業務毛利率近年來始終保持在70%以上),但也陷入增長瓶頸。2019年至2021年,其實現的營業收入分別為2.10億元、1.92億元、2.31億元,對應的淨利潤為0.78億元、0.76億元、0.85億元,扣非淨利潤為0.88億元、0.68億元、0.81億元,整體上處於徘徊不前狀態。

第三,期貨行業還稱不上好賽道。

相比體量龐大的股市,期貨市場更加小眾、更加高頻、更加難實現盈利,此次收購對金證股份能有多大裨益還無法定論。

據中期協最新數據,2022年,全國150家期貨公司營業收入401.58億元,同比下降18.81%;手續費收入246.62億元,同比下降21.70%;營業利潤141.32億元,同比下降19.54%;淨利潤109.89億元,同比下降19.82%,四大經營指標均處在下降區間。而且,整個期貨行業一年的營收、淨利,尚不及中信證券一家(2022年營收651.09億元,淨利潤213.17億元)。

此外,此次收購案本身也有風險。

根據文華財經IPO的融資估值,2021年發行25%的股份募資6.5億,因此收購90%股權的股價或許會超過20億,包括股份和對價,而目前金證科技的現金及等價物約10億元,使用多少現金、多少股權進行收購,金證股份還尚未披露(經歷了今年的大漲后,金證股份最新市值約180億元,想拿下估值20億的資產對公司而言也並不輕松)。

最后總結一下,金證股份收購文華財經,意在打造「證券+期貨」的雙線業務。

但是,行業發展到一定的階段,企業都會進入一個瓶頸期,有的企業跨過瓶頸期獲得二次增長,有的企業最終也沒有跨過瓶頸期從此進入守勢。2019年以后,期貨軟件交易軟件行業的文華財經就結束了高速增長,鏟子數量沒有增長,價格也漲不動了,身處期貨行業的文華財經已經進入了瓶頸期。

在交易量暴增的情況下,C端用户卻表現一般,B端客户收入也已經見頂,要麼進一步發掘用户需求,探索新的收費模式,要麼拓展業務範圍,比如涉足股票軟件開發等。這一點其實也和身處證券行業的金證股份不謀而合。

但是就目前而言,兩家公司的用户需求其實很難被進一步發掘,收費模式也很難有更好的收費模式。

一方面,近年來受制於國際形勢,期貨市場大起大落,C端用户增長乏力;另一方面,證券軟件領域同樣是一片紅海。因此,兩家公司的合作,的確可以給業務廣度帶來一定的空間,但真正需要在意的,還是公司后續會如何挖掘業務深度。

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?