熱門資訊> 正文

拼多多真正關心的事,藏在另一個「百億項目」里

2023-03-22 16:45

- 拼多多(PDD) 0

關於拼多多,市場在總是很關心熱鬧的事情,比如轟轟烈烈的「百億補貼」、今年TEMU在超級碗的亮相。

這很好理解,畢竟這些項目格外吸引眼球。但事實上,拼多多還有一條持續性更強、投入規模更大的主線:農業。

從一家創業公司,到二級市場的明星,再到今天的近千億美元市值,拼多多在不同階段都有關於農業的投入。早期,當拼多多還處於「五環外」,平臺就在用「拼購」的方式,將消費端的需求匹配給農產區,推動農業產業鏈的優化。2021年,拼多多設立了100億元農業科技專項,宣告「利潤all in農業」、「從重營銷轉向重研發」。

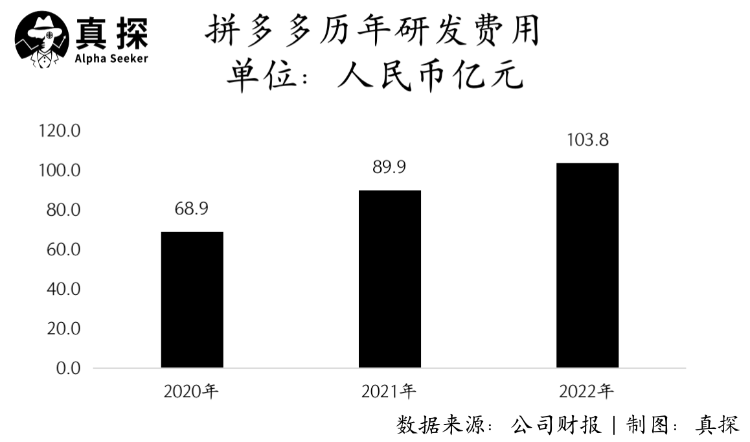

從近期拼多多發佈的財報來看,2022年全年,拼多多的研發費用超百億元,同比增長15%。財報電話會上,高層在解釋研發投入時,再次強調了農業,並稱公司在農業「仍處於早期階段」,看到了「很多可以繼續通過技術來提升的方向」。

那麼問題是,投入背后,拼多多究竟在農業領域做了什麼?

在田間地頭不斷紮根

解決問題,需要先梳理問題。現階段農業面臨的問題,或者説升級空間巨大的地方,主要體現為銷路、品牌、人才、科技四個方面。

銷路好理解。農户生產出農產品,需要投入大量時間和精力,但銷售產品的黃金時間並不長。如果不能匹配上穩定的、規模化的需求,這些辛辛苦苦種植出來的農產品就要面臨積壓、損耗的風險,嚴重的時候甚至只能任其爛在地里。

缺少品牌力,同樣是影響農户銷售和創收的問題。全國各地的農產品產業帶並不缺好產品,但由於沒有品牌化,這些產品附加值低,只能靠低價出售維持競爭力,無法創造溢價,增加利潤。

人才則是決定農業能否捕捉新趨勢的核心要素。農產品的生長依賴天時和地利,但不代表着農業只能「看天吃飯」,人的創造力可以在農業全鏈路上都有作為。例如,在短視頻和直播席捲各行各業的時代,誰掌握了先進的運營策略,數字化方法論,誰就能在農產品上行的進程中打開新的空間。

面向長期,農業的高質量發展動力依然是科技。今天的農業,早已不是隻靠農活經驗來支撐的產業,現代農業是一個集合了農業種植、AI、數字化、機械工程、能源動力、市場營銷等多學科交叉的應用場景。只有吸引不同行業的科研力量加入其中,才能實現農業的轉型升級。

聚焦這四個要點,會發現拼多多的農業投入具有針對性。公司在「農雲行動」、新農人培訓、農研賽事等項目上的投入,均有明確的指向。

在「農雲行動」方面,拼多多整合了多個舉措,這些舉措包括:推動農產帶建立「產消直連」鏈路,不斷優化中間補兩頭;發揮平臺玩法和「多人團」優勢,對接農貨節、年貨節等大流量支持;批量對接優質供應鏈「上雲」;對接倉儲、冷鏈等專用農貨物流體系;利用平臺資源持續推廣農產品,助力農特產的品牌化。

「農雲行動」的目的,是建起農產品出村進城的高速通路,打造有韌性和競爭力的數字化農產帶,試圖解決的是銷路和品牌兩方面問題。據悉,今年拼多多「農雲行動」團隊已到全國調研多個農產區。雲南昆明、廣西南寧、福建霞浦、山東濰坊和壽光等地,將成為首批重點助力數字化的農產帶。

新農人培訓則是拼多多發力「人和」的重點工程。很長一段時間里,浩蕩的城市化進程讓大量的年輕人走出農村,來到城市,他們見識了更先進的技術能力、更高效的經營方法,這批被新知識「武裝」后的頭腦,是推動家鄉繁榮的重要力量。

拼多多發佈的《2021新新農人成長報告》顯示,在拼多多平臺上,95后「新新農人」已經成為推動農產品上行的嶄新力量。截至2021年10月,平臺的「新新農人」數量已超過12.6萬人,兩年增長了近10萬人。

增長的背后,既有年輕一代回鄉創業的熱情,也有拼多多為「新新農人」提供的支持。除了持續加大在農產品電商培訓的資金、人力的投入力度,拼多多也結合了「新新農人」的知識結構和羣體特性,建立其針對性的電商運營課程,並以提供免費流量、站內資源位和供應鏈支持的方式,進一步放大「新新農人」的價值,為農業引入新人才。

今年一月,「第三屆全球農創客大賽」揭曉決賽結果,這場比賽吸引了來自中國、美國、德國、尼日利亞、肯尼亞等各國選手參加,聚焦如何加速農業食物系統轉型,實現「消除貧困」、「零飢餓」等可持續發展目標。聯合國糧食與農業組織創新辦公室代理主任Beth Crawford對比賽給予了高度評價,稱「比賽讓我們再次看到年輕一代的思考和創新」。

拼多多是大賽背后的支持方。除了持續支持「全球農創客大賽」,拼多多自2020年開始還聯合中國農業大學、浙江大學等頂尖機構連續舉辦了三屆「多多農研科技大賽」,目的是為年輕的研究人員提供發揮才華的平臺,促進農業實體與數字化融合。

實驗室里的成果,只有落到實際的農業生產里,才能真正帶來農業效益。2022年,拼多多加大對高科技農產品的資源傾斜,世壯燕麥片、煙薯25、西大魔芋、晉谷21號小米、普萊贊巧克力等一大批農業院校研發的高科技農產品成為重點扶持的對象。因為對農研的投入,拼多多獲得了聯合國糧農組織(FAO)頒發的2022年度創新獎。

從銷路、品牌,到人才、科技,相比早期,今天拼多多在農業上的投入規模更大,程度更深。最重要的是,這些舉措是相互作用、相輔相成的。

用正確的方式,做正確的事情

提到農業,很多人會説「難」。這個行業受到太多傳統因素制約,鏈路複雜,部分互聯網公司「改造」農業的做法,主要是在複雜鏈路的局部做提效,但這並不能解決核心問題、長期問題。

助農當然是件正確的事,但想用正確的方法做好這件事,公司不僅需要體系化的思考和實踐,更需要長期的恆心。

所謂「體系化的思考和實踐」,可以理解為一個「正反饋機制」,一個「引力場」。如果只是給予流量支持,本質上還是「授人以魚」而非「授人以漁」。更長期的支持,應該是提供相應的機制和工具支持,潛移默化地把從業者「推」到農產品上行進程中。

有在拼多多上經營的本地農人反映,在拼多多經營農產品不能只靠低價,只有高品質的產品才能拿到更多支持。爲了確保品質,該農人主動找到專家級的合作伙伴一起做採購,把更多精力投入於快遞、包材環節,不斷打磨供應鏈效率。只有得到消費者的認可,產品才能釋放品牌化潛力,未來纔不再需要跟其他商家「卷價格」。

這就是「正反饋機制」帶來的結果。農人的經營提效並非光靠流量和補貼推動,而是進入到一個比原先模式更好的軌道中。同樣的,在銷售和科技之間,拼多多也建立了一個「正反饋機制」,平臺的流量優勢,能夠讓更多的農業研究成果更快走向市場,進而「以銷量反哺科研」。

「正反饋機制」本身也塑造了一個「引力場」。年輕人的纔能有空間可以施展,自己和農户都能創收,更多的年輕人也就有了投身農研,或是回鄉創業的動力,鄉村振興中的人才振興也因此落到實處。

而這一切都需要恆心。農研突破需要時間,農產品種植需要時間,倉儲物流基礎設施建設需要時間,新知識的普及也需要時間。只有持續持續推動農業前沿技術的探索、應用以及產業難題的攻堅,「正反饋機制」和「引力場」才能發揮出更大的作用。

食為人天,農為正本。農業的重要性,強調再多也不過分。作為一件極重要又極難做的事,投入農業要求入局者有長期耕耘的決心和可驗證的實踐,不能只追求「一時熱鬧」。本次財報電話會上,拼多多CEO陳磊表示,「加強科技能力、提升農業和製造業的供應鏈效率,這些都是拼多多明確的長期戰略」。在這個方向上,公司的投入力度不會受到短期的外界因素波動影響。

電商市場喧囂熱鬧,但田間地頭,一直是拼多多的核心陣地。

免責聲明:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,亦並非旨在提供任何投資意見。有關內容不構成任何專業意見、買賣任何投資產品或服務的要約、招攬或建議。本頁面的內容可隨時進行修改,而本公司毋須另作通知。本公司已盡力確保以上所載之數據及內容的準確性及完整性,如對上述內容有任何疑問,應徵詢獨立的專業意見,本公司不會對任何因該等資料而引致的損失承擔任何責任。以上內容未經香港證監會審閲。

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?