熱門資訊> 正文

瑞信股權尚有價值,為何AT1債券投資人一分錢都拿不回來?

2023-03-21 03:00

- 瑞士信貸(CS) 0

- 桑坦德銀行(SAN) 0

- 瑞銀(UBS) 0

周一亞洲股市開市前,在瑞士政府的干預下,瑞銀集團宣佈以30億瑞郎的標價接手瑞士信貸,這筆交易的一個細節也令不少置身事外的投資者感到疑惑:為何瑞信的股權投資人能夠拿到一些聊勝於無的回報,但額外一級資本債(AT1)的投資人一分錢都拿不到,不是説債權的清償優先級要高於股權麼?

根據官方宣佈的合併方案,瑞信的股東能以每22.48股換1股瑞銀股票,等價於0.76瑞郎/股。這個價格較上周五的收盤價1.86瑞郎腰斬,大致等同於一年前的十分之一。如此算來,去年底以14億瑞郎買下瑞信不到10%股份的沙特金主,短短半年就虧得只剩3億。當然比中東投資人更慘的,是瑞信的額外一級資本債(AT1)投資人,接近160億瑞郎的投資可是一分錢都沒拿回來。

全額減計的依據是什麼?

與額外一級資本債券被勒令減計至零不同,瑞信的優先級債券和二級資本債券在這個周末的風波中安然無恙。

財聯社在之前的報道中詳細介紹過AT1債券的運行機制。簡單來説,在次貸危機后,《巴塞爾協議Ⅲ》允許銀行發行AT1等「應急換股債」(Contingent Convertible Bonds,簡稱CoCos)補充資本。CoCo債在發行時,會根據產品結構決定這張債券是屬於額外一級資本(AT1)還是二級資本(T2)。

AT1債券雖然表面上以債券的形式構成,但實際上是一種準股權投資。購買這類資產的投資者,清楚地知道自己的錢被用作銀行的股權資金,雖然有票面利率,但支付與否、支付比例可由銀行自行決定,且不會構成違約。在許多情況下,如果債券跌幅過大,投資者還能選擇轉股。

當然,投資者也不傻,按照風險與受益對應的原則,作為風險最大的銀行債券,AT1債券的收益率也要高於安全係數更高的債券。在歐美央行長期保持低利率/零利率的宏觀背景下,這些「大而不能倒」銀行發行的AT1債券雖然條款對投資者並不友好,但也成為不少資產組合的底層配置。

對於銀行來説,發行AT1債券能夠以較低的權利義務增厚資本金,投資者則能獲取較高的收益率,監管層也樂於見到銀行獲得更多的資本緩衝,避免危機時花納税人的錢救市。

以瑞信為例,該行在2013年發行的AT1債券票面利率為7.5%,而同年發行的T2債券票面利率則為6.5%。這兩筆債券都將在今年迎來首次開放贖回/到期,但債權持有人卻迎來了截然不同的結局。

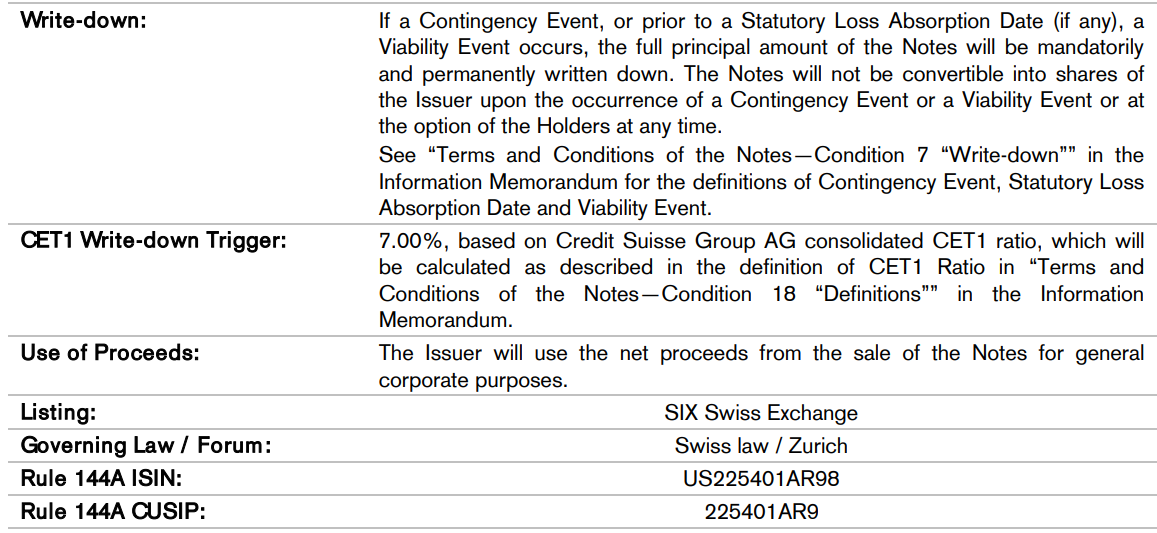

這一風險,也在瑞信2020年發行15億美元永續AT1債券(票面利率5.25%)的監管文件中有所提及。

在減計一項中,瑞信提及,如果出現「緊急」(Contingency)或「持續經營事件」(Viability)時,票據的全額本金可能會被強制且永久減計,而在出現上述事件時,這些債券也不得轉換為股票。

很明顯,在瑞士政府和央行為瑞銀接管瑞信提供這麼多擔保和流動性支持工具的背景下,勢必已經觸發「不可持續經營」的條件。

(來源:瑞信債券監管文件)

瑞士金融監管FINMA也在公告中簡簡單單用一句「增厚銀行核心資本」帶過了全額減計AT1債券的原因。

(來源:FINMA)

通常來説,「不可持續經營」沒有固定的公式或者數值,指的是監管認為銀行若不接受公眾救助或讓債權人承擔損失就無法持續經營。事實上,資本市場的定價也對瑞信AT1債券的損失有縮預期。上周瑞信AT1債券的價格大約只有票面價值的25%-35%,周末的交易異動更多是一些投機資金在「賭」瑞士監管不會全額減計AT1債券。

值得一提的是,優先級債券和T2債券中也有減計條款,這次瑞信事件則再次給全球金融市場鞏固了共識:AT1債券會在接受救助時優先減計,其余債券的存續則要看銀行是否會最終倒閉。在本案中,瑞信直到最后仍是一家持續經營的機構,並沒有真正進入破產程序。

此外,雖然在銀行破產或資本充足率不夠時減計AT1債券是業界常規做法,但限制轉股並不是,例如澳洲監管就允許AT1債券在減計前轉股。

債券市場情緒遭遇重擊

根據媒體統計,瑞信目前總共有13筆AT1債券,分別以美元、瑞郎和新加坡元發行,大概佔整體債務的20%。

而瑞信的這一事件,恰好發生在金融市場極度厭惡風險的背景下,令規模達到2750億美元的AT1債券市場如臨大敵。周一亞盤交易時段里,多家亞洲銀行股出現大跌,多家知名銀行發行的AT1債券出現明顯的拋售跡象。

事實上AT1債券全額減計之前也發生過,但未能引發市場的重視。2017年西班牙人民銀行破產並被桑坦德銀行吸收時,這家銀行的CoCos就遭遇全額減計,但由於當時股權也被全額減計,所以未引發針對這類資產的討論。**

2020年印度央行在接管Yes Bank**時,也是「AT1債券全額減計,股權仍有價值」的案例,但顯然影響力無法與瑞信相提並論。

免責聲明:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,亦並非旨在提供任何投資意見。有關內容不構成任何專業意見、買賣任何投資產品或服務的要約、招攬或建議。本頁面的內容可隨時進行修改,而本公司毋須另作通知。本公司已盡力確保以上所載之數據及內容的準確性及完整性,如對上述內容有任何疑問,應徵詢獨立的專業意見,本公司不會對任何因該等資料而引致的損失承擔任何責任。以上內容未經香港證監會審閲。

推薦文章

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

美股機會日報 | 降息預期升溫!美國1月CPI年率創去年5月來新低;淨利、指引雙超預期!應用材料盤前漲超10%

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?