熱門資訊> 正文

夜讀 | 瑞信危機引發恐慌,看看巴菲特怎麼思考08年金融危機的那些細節……

2023-03-16 23:52

雷曼兄弟倒閉的十年之后,2018年9月12日CNBC首播了原創紀錄片《華爾街危機:震撼世界的一周》(Crisis On Wall Street: The Week That Shook The World)。

在這部紀錄片中,CNBC主播、暢銷書《大而不倒》(Too Big to Fail)的作者安德魯·羅斯·索爾金(Andrew Ross Sorkin)採訪了多為彼時深陷漩渦中心的人物,試圖向公眾展現2008年的美國和世界是如何接近全面經濟崩潰、且導致了幾代人來最嚴重的金融危機。

紀錄片是系列扣人心絃的採訪講述。受訪的美國政府最高層官員以及美國各大銀行CEO們,他們曾聚集在一起,試圖拯救雷曼兄弟免於破產。

來自華爾街的CEO傑米·戴蒙(Jamie Dimon)、約翰·塞恩(John Thain)和其他人描述了戲劇性的全天候談判。前美國財政部長漢克·保爾森(Hank Paulson)講述了他意識到雷曼破產可能會拖垮全球金融體系的絕望時刻。如此規模的金融危機會再次發生嗎?索爾金一次又一次地向因這部紀錄片再度聚首的人提出這個問題。他們回憶着十年前曾面臨的噩夢,曾與世界範圍的金融命運呼吸與共。

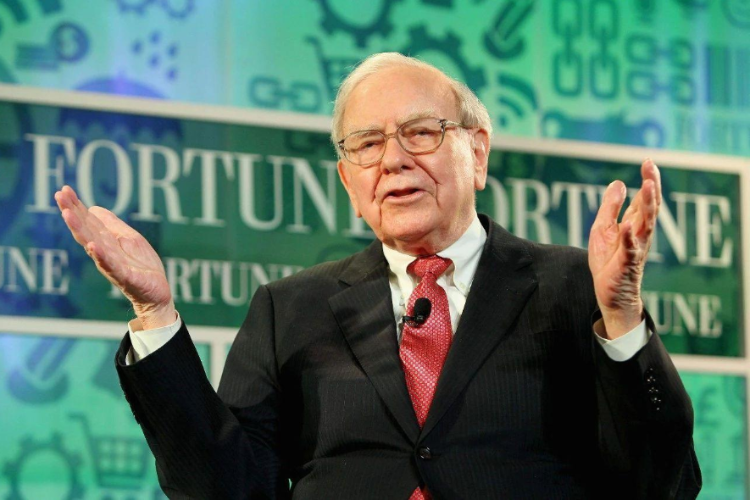

本文的主角是沃倫·巴菲特。

2008年銀行開始破產時,高管們向巴菲特求助,希望他在緊要關頭提供資金支持。后來,他將這一事件稱為「美國經濟的珍珠港事件」。巴菲特在訪談中,對於危機過程中的一些細節,對於監管、機構、市場環環相扣的影響,以及伯克希爾自身的考量,都有談到,其中關於人性的拿捏,也很有意思。他説,「當人們害怕的時候,恐慌就發生了。信心是一步一步建立的,但恐懼是即時的。」「危機總會在某個時刻到來,但我並不擔心危機,因為我妥善地管好自己的行為。」

這場紀錄片,是在危機發生十年之后的2018年推出。這樣一個恰恰好的時間距離,讓巴菲特的回溯與思考,更富有當下的意義。尤其在硅谷銀行倒閉事件引發連鎖反應,從美國蔓延至大西洋對岸的瑞士信貸,讓投資者對歐美銀行體系穩定性的擔憂蔓延。

這時候,回頭去看巴菲特對於 2008年危機事件過程中,思考的方式,對於決策信息賦予的權重,以及所持有的一貫投資原則,對我們都會很有啓發。

「這是史上參與規模最大的金融行為,但事實證明所有參與者的行為都很糟糕。」

索爾金:回到2008年,從大局來看,你認為是什麼導致了2008年的危機。

巴菲特:眾多的支流匯聚形成了密蘇里河。(但我認為最重要的因素在於)人們認為房產會只漲不跌,而住宅市場規模達到了2萬億美元。這是一個非常巨大的資產類別。人們(通過資產證券化)將其當做貨幣使用,但隨后人們發現它並非一路上漲。他們通過房產舉債,在這條繩子的從頭到尾都對這次事件造成了影響。繩子頂端的人忙着簽發一些明知道自己無需持有的地產抵押貸款,他們簽發之后可以立刻打包賣給遠在挪威的投資者。有些人通過這些貸款進行再融資,房貸人的月供是否太高、是否虛報了自己的收入似乎對他們沒有任何影響。為他們提供再融資的人也參與其中。

本質上,(參與其中人)對房地產有一個巨大的投機行為。7500萬美國購房家庭中有5000萬個家庭參與了房貸業務,只有2500萬避免受到了衝擊。5000萬貸款家庭通過槓桿獲得房屋,很多人賴以生存,而他們的資產價格出現崩潰。這是史上參與規模最大的金融行為,但事實證明所有參與者的行為都很糟糕。他們相信了(房產價格只漲不跌),當人們相信了某些荒唐的事情時,這樣的事情就會發生。

索爾金:2008年早期,一些持有次級貸款的對衝基金倒下了,你當時感到擔憂嗎?你還記得你當時的心情嗎?

巴菲特:我沒有擔憂。因為我始終假設(如果)一生都參與到美國經濟當中的話,它的價值會隨着時間大幅上漲,但同時會伴隨着一些磕磕絆絆。我們的經濟體系決定了我們會發生一些周期性的瘋狂,所以我從不嘗試預測市場,我也不會去預測生意(未來的走向),我只是試着去適應所發生的一切。2008年的夏天,我確實接到了某家華爾街頭部公司的電話,試圖賣給我們幾百億美元(many,many,many billions)的房地美股票。我知道可能出了大問題。「我在首頁寫下了我發現問題的頁碼,我知道了我們不會對其(雷曼)進行投資。」

索爾金:我不知道你是否還記得,在貝爾斯登倒下后、房地美和房利美出事前,你接到了迪克·福爾德(Richard Dick Fuld,雷曼兄弟董事長兼CEO)的電話,他告訴你,他的股票被賣空者狙擊了。

巴菲特:是的,任何人對我這麼説,我都高度懷疑。我喜歡賣空伯克希爾的人,賣空者怎麼會傷害到你?

索爾金:福爾德説你有一個30-50億的投資機會,你當時感興趣了嗎?

巴菲特:我有興趣聽完他的講話。

索爾金:你如何回覆他的?

巴菲特:我告訴他,把你的想法告訴我,首先告訴我你的報價,然后我會知道我是否有興趣對此做一些調查。接着,他拋出了一些試探性的想法。事實上,我還記得他問我能不能讓漢克·保爾森(Henry「Hank」Merritt Paulson,時任美國財政部長)就此問題給我打電話。周五早上67點,漢克就給我打了電話,他提出了一些完全不合格的背書,他可能希望我會為雷曼提供融資,但他的推銷用力過度了。我想他也意識到這樣不對。無論如何,那天下午我翻開了雷曼的10K報告,它有250-300頁長。我在首頁寫下了我發現問題的頁碼,我知道了我們不會對其進行投資。我的辦公室現在仍保存了這份筆記。

索爾金:你看到了什麼?

巴菲特:我只是看到了很多讓我擔心他們財務狀況的東西,以及當時已經在華爾街發生、可能也發生在他們身上的情景。「我們可能是最好的10億美元級別的快速買家。」

索爾金:現在我們來到了2008年9月12日的「那個周末」。你現在接到的不是來自雷曼兄弟的電話而是來自AIG的電話,詢問你是否願意對其投資100億美元。

巴菲特:我告訴他們,不要指望我們,我知道時間對你們來説非常寶貴,所以不要把時間浪費在我們身上。所以,那個時間點上,我拒絕了。不久之后,他們重新回到了我們的視野。我當時説,我無法解決這個問題,我們要支付大概270億美元,我們有這個財力,但是我不知道我們因此會去往何處。當時的真實情況是,他們周五晚上8點傳給了我很多材料,告訴我他們正處於危機之中。

索爾金:你覺得,他們打電話給沃倫·巴菲特意味着什麼?

巴菲特:這意味着,他們知道如果我們看到了某樣東西,我們的行動可以非常迅速。我們可能是最好的10億美元級別的快速買家。並且針對這個案例,他們知道我對保險業務很感興趣。他們可能在幾天之內就要倒閉,因此他們也非常絕望。「如果我是當時的美聯儲主席並且意識到發生的一切,我想無論我是否有能力介入,我會選擇介入。」

索爾金:很多人回顧這場危機時仍然將那個周末雷曼兄弟的倒下視作危機的關鍵時刻,並且爭論那個時刻美國政府是否應該介入。第二天早上,紐約時報和華爾街日報都寫了專欄文章讚揚(美國政府沒有介入)。

巴菲特:是的,當時所有人都想,「讓這些華爾街的滾蛋,我們受夠了他們」。很久以前,美聯儲主席説,無論他們想做什麼,他們都可以這麼去做。在《多德-弗蘭克法案》下,這點可能發生一定的改變,但是……(注:《多德-弗蘭克法案》全名是多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案,於2010年7月21日通過的美國聯邦法律。通常被認為是奧巴馬總統任期內頒佈的最重要的法案之一。)

索爾金:所以你認為,如果美聯儲想要介入,他們當時可以介入。

巴菲特:如果我是當時的美聯儲主席並且看到了美國發生的一切,我想無論我是否有能力介入,我都會選擇介入。最高法院可能把我當作罪犯逮捕,但我認為從國家利益的角度來看,那是我在身處那個角色必須做的。

索爾金:所以你認為美聯儲犯了錯?

巴菲特:我不知道。因為,他們必須要向公眾承諾的太多了。很多人面臨失去自己的住宅、看到自己的資產大幅縮水,以及各種個人問題。然而,你要承諾AIG的所有員工都會得到救助、民眾也會得到保障,這麼做非常困難。

索爾金:當時,漢克、美聯儲和其他需要救助的人身上的政治壓力有多大。

巴菲特:巨大。伯南克(時任美聯儲主席)、漢克·保爾森、蒂姆·蓋特納(Tim Geithner,時任紐約聯儲主席)以及喬治·布什當時正在激烈爭論,但美國民眾不會買賬的。「我認為整個事件中無聲的英雄是美國銀行CEO肯·劉易斯,他買下了美林。」索爾金:雷曼兄弟破產了,美國銀行收購了美林,AIG得到了救助。但之后,人們又開始擔憂通用電氣、高盛、摩根斯坦利的未來。

巴菲特:當雷曼破產之后,商業票據的最大持有者是貨幣市場基金,這些事情像(多米諾骨牌一樣)一個接一個倒下,而漢克和伯南克做的任何事情必須考慮來自國會的反應。國會沒有意識到問題的嚴重性,布什認識到了。我沒有投票給他,但是他能意識到問題的嚴重性讓我給他打很高的分。

索爾金:那周的晚些時候,我接到了來自高盛的電話,你記得那通電話嗎?

巴菲特:我記得那通電話。哈哈,當高盛找你要錢,你會記得的。

索爾金:你當時的想法是什麼?

巴菲特:我認為財政部有可靠的人在掌權、美聯儲有可靠的人掌權、總統也是可靠的,只不過國會讓我擔憂。我認為高盛會完好無損,只要市場沒有被完全關閉。

我認為整個事件中無聲的英雄是肯·劉易斯(美國銀行CEO)在周一買下了美林銀行。我想他得到了一些意見以30美元的價格買下美林(注:實際上,美國銀行以每股約29美元的價格,斥資300億美元買下美林)。他周六做出了決定,周日宣佈收購。當時,沒有任何人知道美林銀行到底值多少錢,但是他説我們會支付30美元(一股)的價格買下它,這是個公正的價格。(如果不這麼做,)美林周一(的股價)可能只有3毛錢。

索爾金:你認為這是個大錯誤?

巴菲特:對於整個金融系統來説,這不是錯誤。美林在被收購之后也表現得非常好,但在那個時點,如果美國銀行沒有在周日宣佈收購,它可能是另一個雷曼兄弟。在雷曼時刻,如果他們決定拿錢為雷曼紓困,他們就不得不告訴美林依靠自己生存下去,整個事情就會變得不一樣。「信心是一步一步建立的,但恐懼是即時的。」

索爾金:回溯那段歷史,你是否有一些覺得自己應該做但沒做的事?哪些沒有達成的投資?

巴菲特:我可以回顧任何一周,找到這樣的事情。如果當時,我們可以多等待4-5個月的話,伯克希爾能以更便宜的價格買入很多東西。2009年3月的股價比2008年10月便宜得多。2008年10月下旬,我在紐約時報寫了專欄文章,長期來看我是對的,但是4-5個月之后的價格要便宜得多。

索爾金:你會不會思考,這個系統帶我們前進了這麼多,但仍然會讓我們回到大蕭條時期,這些紅線在哪里?

巴菲特:如果危機沒有被妥善處理,可能會持續更長時間。但是總能走出危機,我們已經走出了危機。在某一個時刻,政府必須站出來介入解決危機。整個世界只有一種力量可以讓人們降槓桿,只有一種力量(指政府部門)。如果他們由於某些原因沒有這麼去做,危機就會到來。

索爾金:對於公眾、新一代人來説,他們是否可以從這場危機中學到什麼教訓?

巴菲特:沒有。因為人們總會恐慌,這也是設立美聯儲的原因。19世紀時,我們國家有過各種各樣的恐慌。當人們害怕的時候,恐慌就發生了。信心是一步一步建立的,但恐懼是即時的。而且,這不受人們智商的影響、就算是有博士學歷,害怕就是害怕了。我知道一些人,你聽到他們的名字可能會驚訝,在那個時候,他們選擇只相信黃金、不相信其他任何事物。害怕的力量是巨大的。

索爾金:你認為十年前的危機與現在的政治、政府和機構之間有什麼聯繫、影響嗎?

巴菲特:是的,人們的長期記憶。1929年時也是這樣,這(化解)需要很長時間。當他們感受到了極端的恐懼,有些東西會留下、刻在他們的腦中。他們想知道誰造成了他們的恐懼。他們確實也不應該責怪自己。我的意思是,不應該要求每個人都是金融專家。在買房時在貸款申請表上虛報一點收入,認為房價會繼續上漲所以依此進行再融資等等,誰會因為這些事兒受到責怪。

索爾金:所以,是否有人應該為這場危機負責呢?這也是個政治問題。

巴菲特:很多人做了非常愚蠢的事情,但我不認為有人應該(為此負責)。我是説,始終有一些人在做一些虛假的事情。一定程度上,這些人被房地產市場所吸引,因為你可以從中很容易賺到錢,你可以在加州貝克斯菲爾德新發貸款然后輕易地賣到挪威。然后,它變成了一連串合約,一個證券合約的價值要基於另一個合約。我曾看過一份證券化產品,我不得不去看長達30萬頁的材料去理解初級證券和基於它的次級證券等等。而且,在相當一段時間,大家都安然無恙,所以大家都習慣了這種方式。危機會在此發生的。「危機總會在某個時刻到來,但我並不擔心危機。因為我妥善地管好自己的行為。」

索爾金:你擔心另一場危機的到來嗎?

巴菲特:危機總會在某個時刻到來,但我並不擔心危機。

索爾金:為什麼?

巴菲特:因為我妥善地管好自己的行為,就算另一場危機到來,伯克希爾也會非常健康。

索爾金:當下,你會擔憂什麼事情?

巴菲特:資產價格上漲吸引了完全不理解它的人進入市場。人們因為資產增值而對它感興趣,但並不是自己真正瞭解它。當你認為比你笨很多的鄰居因資產價格上漲而變得富有,而你沒有變富,你的配偶就會問你:你就不能也弄明白(然后賺大錢)嗎?這實在是太具傳染性了。這是資本系統永遠會存在的一部分。但你問我現在哪一類資產正處於這種狀態,我還沒有觀察到。

索爾金:我們現在能更好地應對另一場危機嗎?

巴菲特:這是一個有趣的問題。我從沒有完整讀過2000多頁的《多德-弗蘭克法案》,我只讀了概要。我有一個種觀點,我的這種觀點可能是錯誤的。但是我(確實)認為,這份法案可能阻礙了美聯儲快速、與多方合作地(處理危機)。我會説,這是一個可怕的錯誤。我們需要一個擁有強權的美聯儲!你可能不喜歡它,它可能做一些你不喜歡的事情,但是這個擁有10萬億住宅市場、7500多萬購房家庭的國家,你需要一個有能力降槓桿的力量。

索爾金:在那一周,這些人不斷地打電話給你,在當時你如何評估的?

巴菲特:我當時確實在CNBC將之稱為「美國經濟的珍珠港事件」,我之前從沒用過這樣的比喻。我感受到我從沒經歷過類似的事件。而且,從即時的恐慌程度來講,當時的危機甚至比1929年更糟。1929年9月29日,道瓊斯指數觸及高點381點后暴跌。我於1930年8月出生,道瓊斯已經回到了250點,它沒有讓這麼多人陷於如此大範圍的恐慌。它打擊了華爾街,但那時的華爾街能影響到的範圍遠不及現在,這可能是由於401K和其他很多事情造成的。住宅會觸及到所有人。

免責聲明:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,亦並非旨在提供任何投資意見。有關內容不構成任何專業意見、買賣任何投資產品或服務的要約、招攬或建議。本頁面的內容可隨時進行修改,而本公司毋須另作通知。本公司已盡力確保以上所載之數據及內容的準確性及完整性,如對上述內容有任何疑問,應徵詢獨立的專業意見,本公司不會對任何因該等資料而引致的損失承擔任何責任。以上內容未經香港證監會審閲。

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?