熱門資訊> 正文

日本「失落的十年」的成因:居民消費的作用

2023-02-06 01:08

本文來自格隆匯專欄:華創宏觀張瑜;作者:張瑜

主要觀點

前言

第十二期海外論文雙周志將聚焦日本「失落的十年」與居民消費。「他山之石,可以攻玉」。研究日本經濟衰退和消費長期低迷的原因及補救措施至關重要。因此,我們選取三篇聚焦日本經濟「失落的十年」以及居民消費的論文:第一篇論文認為私人固定投資停滯是日本經濟長期放緩的罪魁禍首,而家庭消費停滯的主要原因是家庭可支配收入停滯不前、家庭財富減少、未來的不確定性增加以及前景惡化;第二篇論文研究了日本家庭消費的演變,強調了收入、財富分配和人口結構變化的潛在影響;第三篇論文通過理論和實證分析表明,日本經濟的停滯來自於垂直的IS曲線,而不是流動性陷阱,即問題源於結構性問題,而不是暫時的經濟低迷。

日本「失落的十年」的成因:居民消費的作用

從日本經濟長期放緩的原因來看,投資停滯特別是私人固定投資停滯,是長期放緩罪魁禍首;此外,服裝和鞋類、交通,以及在較小程度上的雜項商品和服務、教育、食品和非酒精飲料支出停滯,是家庭消費停滯的罪魁禍首。該論文還發現,家庭消費停滯的主要原因是家庭可支配收入停滯不前、家庭財富減少、未來的不確定性增加以及未來前景惡化等。

日本GDP增長的來源分析。私人固定投資、政府固定投資和庫存投資是1990年代日本經濟長期放緩的主要原因,淨出口和政府消費防止放緩變得更加嚴重,家庭消費對實際國內生產總值增長貢獻最大,但也對實際GDP增長率的下降做出了重大貢獻。

日本家庭消費停滯的原因。文章根據理論分析,認為家庭可支配收入下降或停滯不前、家庭財富下降、對未來的不確定性增加以及未來前景惡化等因素可能是造成1991-2003年期間居民消費停滯的原因。

供給因素vs.需求因素。對日本經濟長期放緩的解釋包括供給和需求兩類觀點,認為需求因素更重要的一方強調以下因素的重要性:(1)信貸緊縮和系統性風險增加;(2)巴塞爾資本充足率指引;(3)政府的行動不足;(4)貨幣和財政刺激不足;(5)日本經濟未來前景的不確定性以及波動性增加;(6)泡沫年代的大規模過度投資。

而認為供給因素更重要的一方觀點包括:(1)全要素生產率下降以及工作時間減少;(2)資本和勞動力利用以及各部門投入重新分配的周期性波動;(3)名義工資下行剛性增加了實際工資並導致公司削減就業;(4)持續的負面生產率衝擊導致產出缺口擴大,並通過導致長期增長前景惡化而對總需求產生反饋效應。

日本的居民消費——收入和資產的作用

長期以來,日本的居民消費一直令人失望。大家提出的解釋包括收入增長疲弱、悲觀預期、通縮傾向、風險厭惡、對未來前景的不確定性以及人口老齡化。該論文利用家庭收入和支出調查(FIES)來解釋2000年代日本家庭消費的演變,強調應特別注意收入和資產變化在消費決定中的作用。隨着消費收入比在長期温和增長,因此在支持消費方面,資產相對於收入正慢慢變得越來越重要。不過,就短期反應而言,相比資產變化,消費對收入變化反應更明顯。

理論框架和數據。經典經濟理論表明,在每個時期,家庭制定的跨期消費計劃都取決於對終身勞動力收入和期初淨資產的預期。永久收入假設的關鍵結果是,家庭在每個時期的支出只佔其未來收入淨現值和資產存量淨值的一小部分,這依賴於自由借貸的能力。如果該假設不成立,可支配收入也可影響消費。

數據方面,該文利用一個未被充分利用的數據集來分析日本居民消費的演進。FIES(家庭收入和支出調查)是一項在給定時間內對8000-9000户家庭進行的輪流小組調查,用於估計季度GDP和構建CPI指數。每個家庭在被跟蹤6個月后被替換。每月收集一次收入和消費信息,每季度收集一次資產負債表信息。

迴歸分析。該文使用日本地區數據進行面板迴歸來研究消費的決定因素。迴歸結果顯示,在整個樣本期間,非財產可支配收入平均增加1%,消費增長0.5%。非流動性金融資產與消費呈正相關,財富的邊際消費傾向為5%。針對短期消費迴歸的一個明確結論是,可支配收入的增長和消費籃子的相對價格是短期消費動態最一致的預測指標。可支配收入每增加1%,消費就會增長約0.3%。

日本失去的十年:給其他經濟體的教訓

保羅·克魯格曼等經濟學家認為,日本出現衰退是因為日本處於流動性陷阱中,貨幣政策在降低利率方面無效。然而,該文的分析表明,日本經濟的停滯來自於垂直的IS曲線,而不是流動性陷阱。這意味着,問題源於結構性問題,而不是暫時的經濟低迷。

導致日本長期經濟衰退的原因。根據理論分析及梳理,該文認為人口老齡化、從中央政府向地方政府的轉移支付、銀行行為、過度緊縮的貨幣政策、財政政策的有效性降低、90年代中期日元的過度升值以及日本無效的貨幣政策是導致日本長期經濟衰退的主要原因。

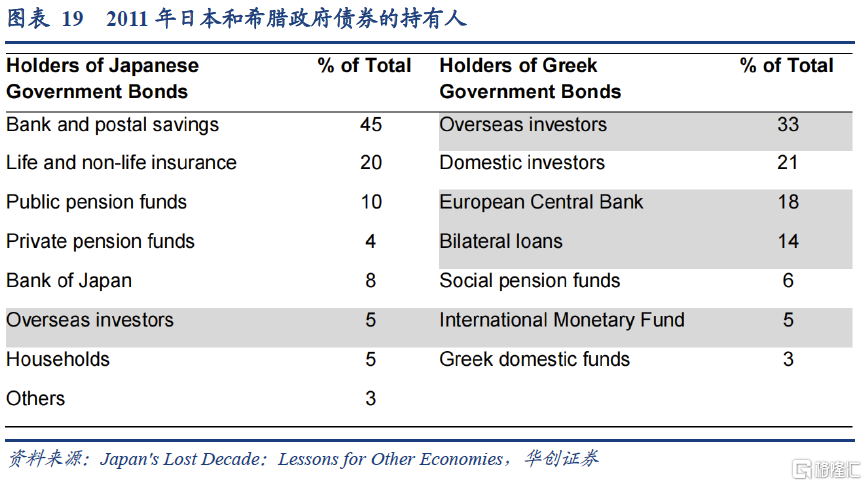

日本和希臘經濟崩潰的比較。日本的政府債務遠高於希臘,但它是可持續的,因為日本政府90%以上的債務是由國內投資者持有的,不存在資本外逃的風險,因此利率一直保持在1%左右或更低的水平。另一方面,希臘債券市場超過70%的投資者是外國投資者,他們在面臨風險時迅速退出該市場,導致利率上升到20%以上。

實證分析。爲了證明日本經濟問題源於垂直的IS曲線的説法,該文開發了一個IS-LM模型,並將在此基礎上進行實證分析。研究與Yoshino and Taghizadeh-Hesary的結論一致,他們在2002年第二季度到2014年第二季度沒有發現長期實際利率和日本實際GDP之間的顯著關係。此外,日本1990年第二季度到2013年第4季度的實證結果與向上傾斜的LM曲線一致。

刺激日本經濟增長的療法。該文建議採取10種刺激日本經濟增長的補救措施,可能對防止其他亞洲經濟體陷入長期衰退至關重要。我們摘選出最重要的4條建議:1)應對人口老齡化問題的改革,包括提高退休年齡、改善托兒設施等;2)減少從中央政府向地方政府的轉移支付,中央政府只應提供有限的轉移,以鼓勵地方政府從私營部門籌集大部分資金;3)家庭資產配置的多元化,鼓勵資金流向風險資產;4)貨幣政策必須為通脹和經濟增長設定目標。

風險提示:論文理解和翻譯偏差。

報告正文

一、日本「失落的十年」的成因:居民消費的作用

從日本經濟長期放緩的原因來看,投資停滯特別是私人固定投資停滯,是長期放緩的罪魁禍首;此外,服裝和鞋類、交通,以及在較小程度上的雜項商品和服務、教育、食品和非酒精飲料支出停滯,是居民消費停滯的罪魁禍首。相比之下,支撐GDP增長的主要因素是家庭消費、政府消費和淨出口,而支撐家庭消費增長的主要因素是醫療、通信支出。

該論文還發現,家庭消費停滯的主要原因是家庭可支配收入停滯不前、家庭財富減少(而家庭財富減少的主要原因是土地和股票價格崩潰)、未來的不確定性增加(特別是關於老年人,尤其是公共養老金)以及未來前景惡化等。最后,綜合考慮需求方面的因素還是供給方面的因素對於上世紀90年代日本經濟長期放緩更為重要,得出的結論認為,前者(尤其是被誤導的政府政策)可能更為重要。

(一)GDP增長的來源分析

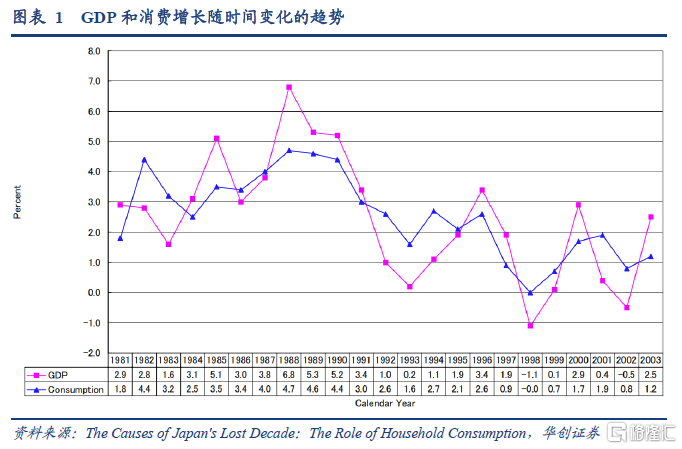

文章分析了1991年至2003年期間國內生產總值(GDP)增長的來源,並考慮了家庭消費停滯在多大程度上造成了日本經濟的長期放緩。該文將GDP分解為以下六個組成部分:家庭消費、政府消費、私人固定投資、政府固定投資、存貨投資和淨出口。從圖表1可以看出,在1991年至2003年期間的12年中,有8年的家庭消費增長率超過了國內生產總值。這表明居民消費並沒有拖累經濟,而是阻止了經濟進一步停滯。

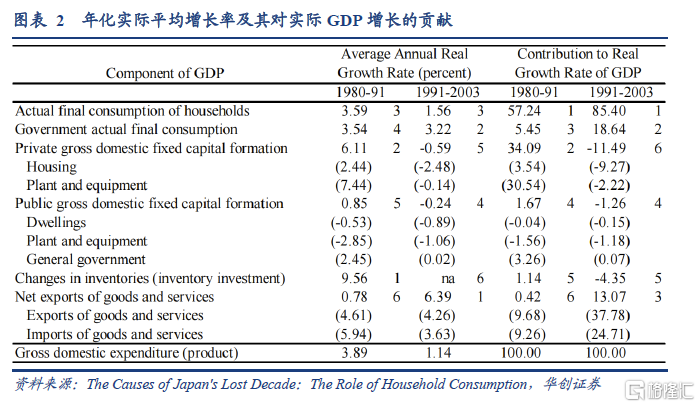

圖表2的前兩欄顯示了GDP及其各組成部分在1980-1991年及1991-2003年間的平均年化實際增長率。回顧1991-2003年間,這一時期GDP增長率僅為1.14%,而家庭消費增長率為1.56%。因此,在1991-2003年期間,家庭消費的增長率略高於國內生產總值的增長率,這進一步證實了家庭消費並沒有拖累經濟,實際上提高而非降低了GDP的增長率。

真正拖累經濟的是投資——私人和政府固定投資以及存貨投資,所有這些投資增長都低於國內生產總值。事實上,在1991-2003年期間,所有這些投資都呈負增長:政府固定投資為-0.24%,私人固定投資為-0.59%,存貨投資同樣為負增長,但無法計算,因為起始年份也為負增長。私人固定資產投資細項顯示,私人住房投資下降尤為劇烈(- 2.48%,廠房和設備投資為-0.14%),這表明私人住房投資疲軟可能是日本經濟長期放緩的主要原因。

圖表2的第三欄和第四欄顯示了1980-1991年和1991-2003年期間各組成部分對實際GDP增長的貢獻。回顧1991-2003年期間,家庭消費對實際GDP增長的貢獻最大(85.40%),政府消費貢獻第二大(18.64%),淨出口貢獻第三大(13.07%)。有的人聲稱強勁的出口增長阻止了日本經濟的長期放緩,但淨出口對實際GDP增長的貢獻相對較小,僅排名第三。政府固定資產投資(-1.26%)、存貨投資(- 4.35%)和私人固定資產投資(- 11.49%)對實際GDP增長的貢獻均為負值,其中私人固定資產投資的貢獻絕對水平尤為巨大。私人固定投資細項顯示,私人住房投資佔私人固定投資負貢獻的81%,這再次表明,它是日本經濟長期放緩的罪魁禍首。

接下來,文章將1991-2003年間日本經濟增長的來源與1980-1991年間進行比較。這些結果證實,私人固定投資以及政府固定投資和庫存投資是1990年代日本經濟長期放緩的罪魁禍首,淨出口和政府消費防止放緩變得更加嚴重,家庭消費對實際國內生產總值增長貢獻最大,但也對實際GDP增長率的下降做出了重大貢獻。

(二)消費增長的來源分析

文章使用與日本國民賬户相同的分類方案,將家庭消費分為12個組成部分。總結來看,家庭消費的各個組成部分的相對重要性因使用何種標準而異,但在幾乎所有標準方面排名較高的組成部分包括「通信」和「健康」,在較小程度上包括「餐館和旅館」和「住房、電力、煤氣和水供應」,而在幾乎所有標準方面排名較低的組成部分包括「衣服和鞋類」、「交通」和在較小程度上包括「雜項商品和服務」、「教育」和「食品和不含酒精飲料」。

除了與住房有關的開支外,在1991-2003年期間,生活必需品(如「衣服和鞋子」以及「食物和不含酒精的飲料」)是最停滯不前的而且對家庭消費停滯的貢獻最大,而除了「交通」和「教育」之外,奢侈品(例如「健康」、「娛樂文化」、「通信」和「飯店和旅館」)增長最強勁,在這一期間對家庭消費的支撐作用最大。因此,在1991年至2003年期間,儘管家庭收入和財富停滯不前,但消費模式變得更加富裕,這有些令人驚訝,表明日本經濟長期放緩的嚴重程度不足以使日本家庭陷入貧困。然而,消費模式日益富裕的原因可能是日本家庭之間收入和財富差距的擴大,如果這種解釋是正確的,那就意味着窮人變得更窮了。

相對價格的變化似乎能夠解釋一些觀察到的家庭消費模式。例如,「通信」和「文化娛樂」的平均年通貨膨脹率為負值,絕對水平(分別為-3.78%和-3.39%)很高,因此,假設對這些組成部分的需求具有較高的價格彈性,負通貨膨脹率有助於解釋為什麼這些組成部分的消費增長相對較快。相比之下,「教育」的通貨膨脹率為正,絕對水平(2.34%)較大,因此,假設教育需求具有較高的價格彈性,其高通貨膨脹率有助於解釋其消費絕對下降的原因。

另一個可能影響消費模式的因素是人口趨勢。出生率的急劇下降減少了年輕人在總人口中所佔的比例,這反過來又會減少對教育的需求。預期壽命的急劇增加又增加了老年人在總人口中所佔的比例,這反過來又會增加對與保健有關支出的需求。

另一個可能影響消費模式的因素是技術變革。例如,1991-2003 年期間,手機和互聯網技術迅速改進,導致價格急劇下降,並引進了新產品和功能,如具有電子郵件、互聯網、攝像頭和視頻功能的手機。與通信有關的支出迅速增加,可能在很大程度上是由於價格下降,以及移動電話和互聯網技術的迅速進步使新產品和功能成為可能。

(三)家庭消費停滯的原因

經濟理論預測,家庭消費將受到以下因素的影響:(1)家庭可支配收入,(2)家庭財富,(3)未來的不確定性(如收入、就業、退休、公共養老金等),以及(4)未來前景(如收入、就業等)。如果(1)家庭可支配收入下降或停滯不前,(2)家庭財富下降,(3)對未來的不確定性增加,或(4)這一時期的未來前景惡化,那麼這些因素可能是造成1991-2003年期間家庭消費停滯的原因。

(1)家庭可支配收入停滯不前。1991-2003年間,家庭可支配收入的年平均實際增長率僅為0.98%,遠低於同一時期的家庭消費年平均實際增長率(1.56%),也遠低於1980-1991年間的家庭可支配收入的年平均實際增長率(3.32%)。這表明,家庭可支配收入停滯是家庭消費停滯的主要原因,如果沒有其他相反的因素,家庭消費會更加停滯不前。

(2)家庭財富的下降。1991-2003年間,家庭財富(淨值)下降,主要原因是土地和股票價格急劇下降,這一期間家庭財富的年均實際下降率為0.39%。因此,這一時期家庭消費停滯可能部分是因為家庭財富的下降(反財富效應)。

(3)對未來的不確定性增加。如果家庭消費停滯是由於對未來的不確定性增加,可以預期家庭儲蓄率會增加,但事實上,在1991-2003年期間(1996-98 年期間除外),未經調整的儲蓄率穩步急劇下降——從1991年的15.1%下降到2002年的6.4%,經調整的儲蓄率從1991年的13.3%下降到2002年的5.4%,在這兩種情況下,下降幅度都超過了50%。因此,現有的證據並不總是一致的,但它表明,由收入風險或就業風險引起的預防性儲蓄通常並不那麼重要,也沒有隨着時間的推移而增加,而是由於對於一般老年人,特別是對於公共老年養卹金的不確定性是重要的,並且隨着時間的推移而增加,因此它可能促成了1990年代家庭消費的停滯。

(4)未來前景的惡化。與未來不確定性增加密切相關的因素是未來前景的惡化。如果家庭對未來收入、未來就業前景等的預期惡化,這應該會導致他們減少目前的消費。除了研究收入和就業不確定性的影響外,Doi(2001, 2003)還研究了收入和就業前景惡化對日本家庭儲蓄率的影響,發現就業前景下降對日本家庭儲蓄率產生了積極和重大的影響,但收入前景下降的影響最多也只是微乎其微。日本的失業率在整個1990年代穩步上升,2002年8月達到有史以來的最高水平(5.5%),此后僅略有下降。因此,Doi的研究發現,就業前景下降已經導致日本家庭儲蓄增加,消費減少,這一點都不令人驚訝。

(5)其它因素。最后談談可能影響家庭消費水平的其他因素,(1)在目前的經濟放緩期間,個別業主的利潤一直停滯不前,抑制了個別業主的消費;(2)對消費物價的通縮預期可能抑制了家庭消費,因為自1990年代中期以來,消費物價一直在下跌(1997年除外),而價格通縮意味着等待的時間越長,購買某一物品的成本就越低。相比之下,(3)價格通縮實際上可能刺激家庭消費,因為它增加了家庭資產的實際價值;(4)接近零利率(名義利率)可能抑制了家庭儲蓄,並在儲蓄的利率彈性為正的程度上促進了家庭消費;(5)人口的迅速老齡化也可能促進了家庭消費,因為老年人通常通過削減他們以前積累的儲蓄來支付他們的生活費用,因此他們的消費傾向通常高於工作年齡人口;(6)2000年推出的公共護理保險方案可能削弱了人們認為的儲蓄需求,從而促進了消費。因此,有些因素是雙向的,對家庭消費施加上行壓力的因素可能已經防止家庭消費停滯不前的情況變得更糟了。

(四)供給因素vs.需求因素

對日本經濟長期放緩的解釋包括供給和需求兩類觀點,認為需求因素更重要的一方強調以下因素的重要性:(1)銀行貸款急劇減少(所謂的「信貸緊縮」)和系統性風險增加,兩者都是金融危機和不良貸款激增造成的,而不良貸款激增又是1980年代后期泡沫經濟崩潰和隨后資產(土地和股票)價格下跌造成的;(2)1993年不合時宜地推出巴塞爾資本充足率指引,導致銀行貸款進一步減少;(3)政府在解決金融危機和不良貸款問題方面的行動不足;(4)貨幣和財政刺激不足導致總需求不足;(5)日本經濟未來前景的不確定性以及波動性增加;(6)泡沫年代對企業工廠和設備的大規模過度投資(很大程度上是由於過度擴張的貨幣政策),促使企業在后泡沫年代大幅削減固定資產投資,以減少企業資本存量的過剩產能。

而認為供給因素更重要的一方觀點包括:(1)Hayashi and Prescott(2002)認為1990年代日本經濟長期放緩的主要原因不是金融系統的崩潰,而是全要素生產率下降,以及根據1988年修訂的勞動標準法導致的工作時間從每周44小時減少到每周40小時;(2)與之相反,Kawamoto(2004)發現,1990年代技術變革的步伐幾乎沒有或根本沒有下降,並將生產率增長(和經濟增長)的明顯放緩歸因於資本和勞動力利用以及各部門投入重新分配的周期性波動;(3)Kobayashi and Inada(2005)發現,1990年代初期經濟放緩是由於名義工資的下行剛性,這增加了實際工資,並導致公司削減就業;(4)Miyao(2006)發現,自1993年以來持續的負面生產率衝擊導致產出缺口擴大,並且它們還通過導致長期增長前景惡化而對總需求產生反饋效應。

二、日本的居民消費——收入和資產的作用

長期以來,日本的家庭消費一直令人失望。大家提出的解釋包括收入增長疲弱、悲觀預期、通縮傾向、風險厭惡、對未來前景的不確定性以及人口老齡化。該文利用了一個未被充分利用的數據集(「家庭收入和支出調查」(FIES))來解釋2000年代日本家庭消費的演變。我們應特別注意收入和資產變化在消費決定中的作用。

總結來看,該文研究了日本家庭消費的演變,強調了收入、財富分配和人口結構變化的潛在影響。實際人均消費的停滯普遍存在,因此無法根據特定人口羣體的發展作出簡單的解釋。雖然人均消費量持平,但我們發現消費收入比在長期温和增長。因此,在支持消費方面,資產相對於收入,正慢慢變得越來越重要。不過,就短期反應而言,相比資產變化,消費對收入變化反應更明顯。

展望未來,人口特徵以及收入和財富分配的變化可能會對各種經濟衝擊對消費的數量影響產生影響。例如,大型資產股票可以限制消費的可變性,以應對短暫的收入衝擊,但可以加強對通脹和利率意外的反應。另一方面,老齡化會縮短普通家庭的規劃期限,使消費對收入的變化更敏感。債權人家庭的權重越高,往往會使總消費對降低實際利率的反應不那麼積極/更消極。

(一)理論框架和數據

1、理論框架

經典經濟理論表明,在每個時期,家庭制定的跨期消費計劃都取決於對終身勞動力收入和期初淨資產的預期。永久收入假設的關鍵結果是,家庭在每個時期的支出只佔其未來收入淨現值和資產存量淨值的一小部分,這依賴於自由借貸的能力。然而,如果這種假設不成立,可支配收入也可以影響消費。

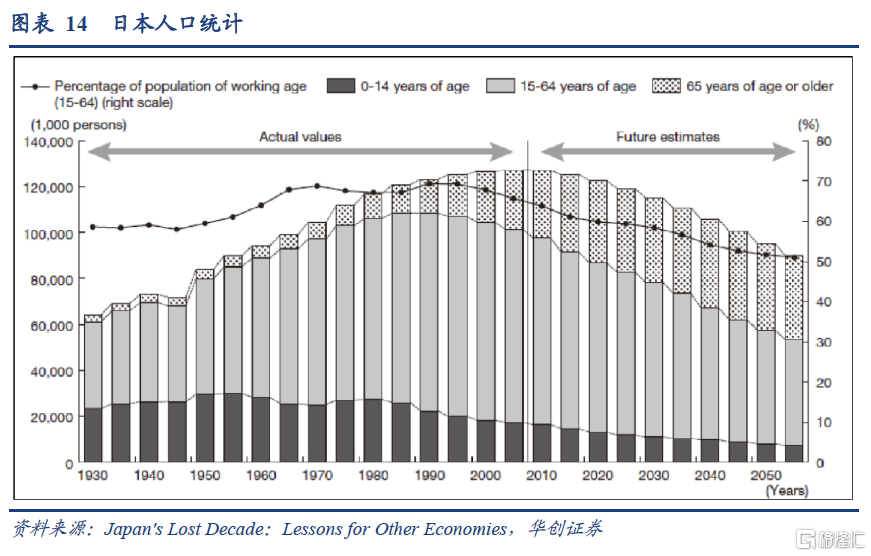

因此,在該文中,消費被認為是根據公式(1):

其中為永久收入預期,為期初的淨資產頭寸,為當期可支配收入。為特定時間效應,如實際利率。

按照同樣的邏輯,消費應該主要對預期的變化做出反應。只有當信貸限制對家庭很重要或經驗法則行為普遍存在時,預期收入的變化纔會影響消費。因此,消費動態的特徵是:

下標表示「外生」,指的是資產頭寸的變化,強調的是消費計劃應該只對資產估值難以預期的變化做出反應,如股票市場波動。另一方面,關於存款或現金持有規模的決定是家庭在面對經濟環境時實現渴望的消費路徑的方式,並不反映對消費可能性的外生衝擊。此外,消費動態也會受到特定時期效應的影響,如反映了不確定性的程度。

2、數據

FIES(家庭收入和支出調查)是一項在給定時間內對8000-9000户家庭進行的輪流小組調查,用於估計季度GDP和構建CPI指數。每個家庭在被跟蹤6個月后被替換。每月收集一次收入和消費信息,每季度收集一次資產負債表信息。詳細的收入信息(包括可支配收入)僅適用於户主有工資收入(等於「職工家庭」)或失業/退休的家庭。因此,某些管理人員/個體經營家庭的收入沒有被記錄下來。第二個問題是,該調查關注的是多人家庭,這意味着調查不一定是總人口的代表性樣本。該文使用的職業類別數據分為「工人」(等於藍領)、「專業」(等於白領)和「領取養老金」家庭。對於地區和勞動力市場的分組數據,收入和消費數據是從2000年至2016年,而資產負債表數據是從2002年至2016年。

(二)消費、收入和資產的演進

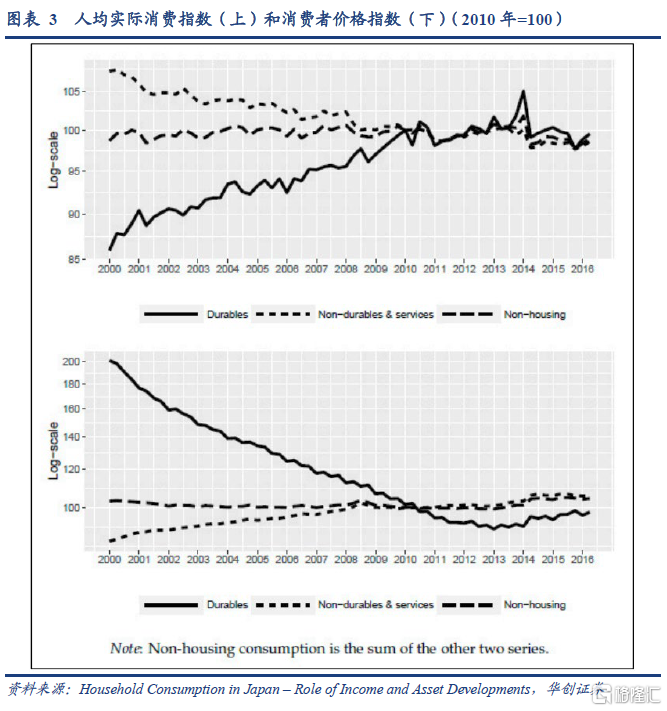

消費不是一個單一的概念;它的組分會對技術、價格和消費者偏好的變化做出反應。因此,圖表3顯示,非住房人均實際消費在抽樣期間基本持平,耐用品消費增加,其他項目消費減少。耐用品消費也對2014年4月增值税上調反應強烈。消費量顯著地反映了相對價格的變化。技術進步往往會降低製成品的價格,而即使在日本的通縮環境下,勞動密集型消費(特別是服務)的價格也沒有下降。因此,停滯不前的名義收入的購買力在耐用品上有所增加,但在非耐用品和服務上有所下降。

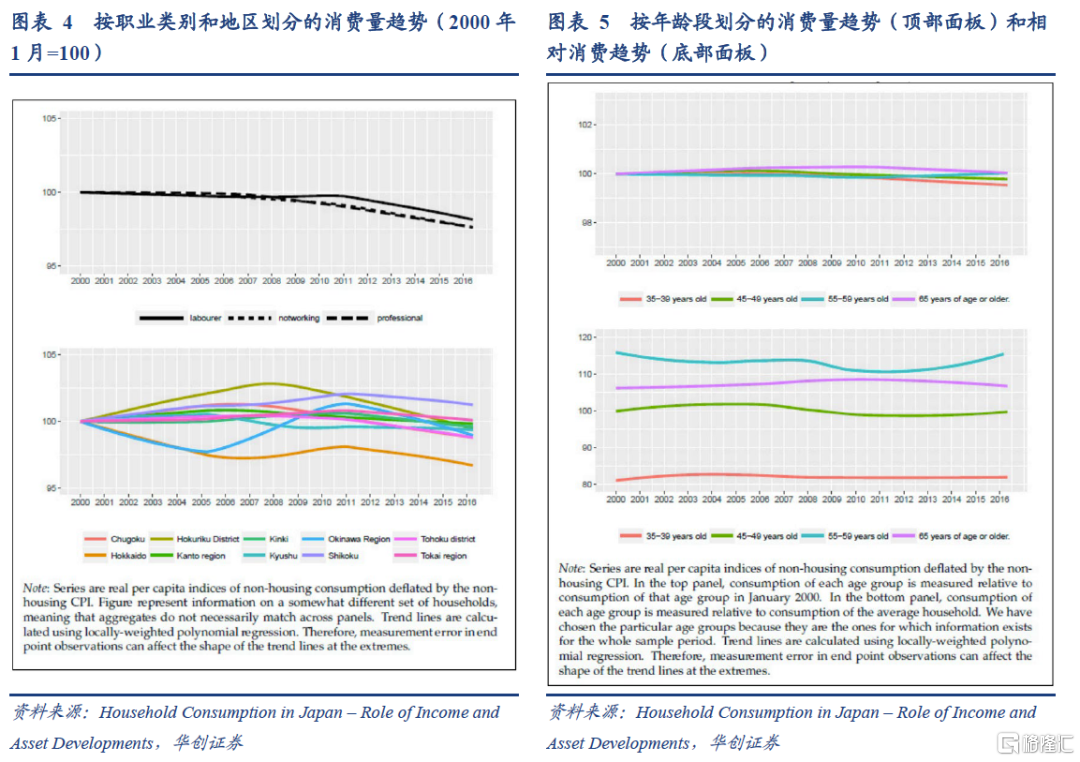

實際人均非住房消費的停滯是廣泛存在的,跨越了不同的職業類別、地區和年齡組(圖表4和圖表5)。例如,圖表5顯示,儘管消費水平存在差異,但不同年齡段的消費趨勢幾乎不存在任何差異。這是一個初步證據,表明總體消費疲軟不能用少數羣體或地區的變化來解釋。

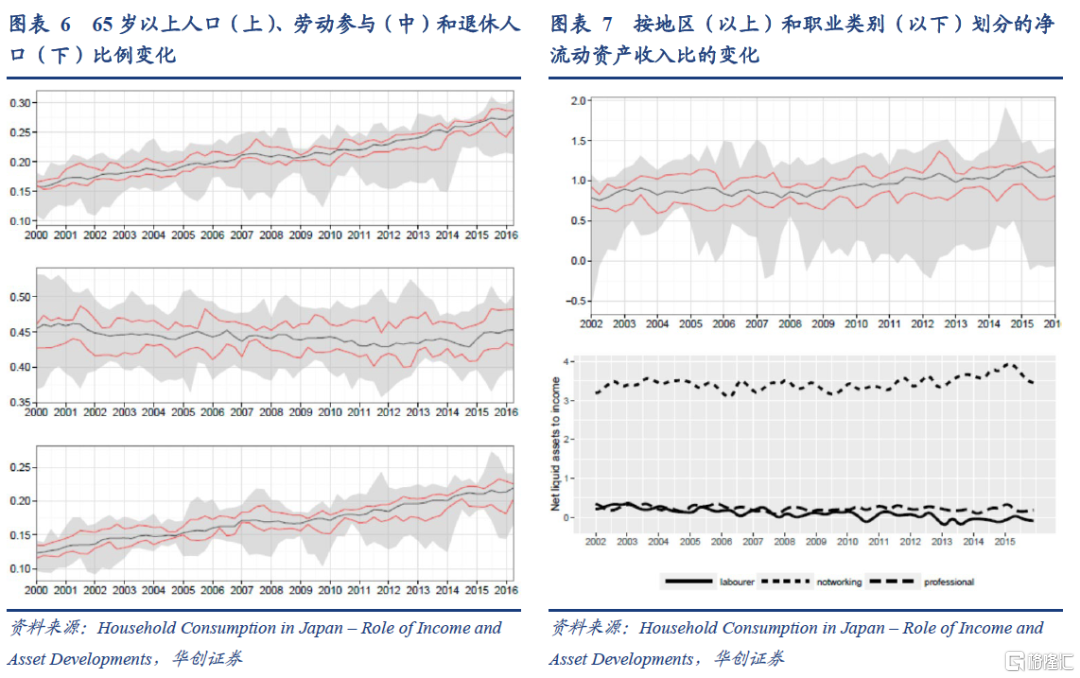

如果資產在支持消費方面變得越來越重要,預計資產收入比和消費收入比將呈上升趨勢。各地區的老年人口比例和退休人口比例一直在穩步上升,抑制了收入增長(圖表6)。該比例的增長相當驚人,在樣本期間,全國範圍內的退休人口比例幾乎翻了一番,從12%增加到22%。然而,由於失業率下降、職業年限延長和女性勞動參與率增加等抵消因素,勞動參與率並沒有相應下降。儘管如此,總體而言,金融資產與收入的比率一直在上升(圖表7和圖表8)。因此,該文確實發現了消費收入比的長期增長,儘管增長幅度很温和(圖表9頂部面板)。這與老年人口比例的增加有關(消費收入比相對較高),也與老年人口消費收入比的上升有關(圖表9底部面板)。

(三)迴歸分析

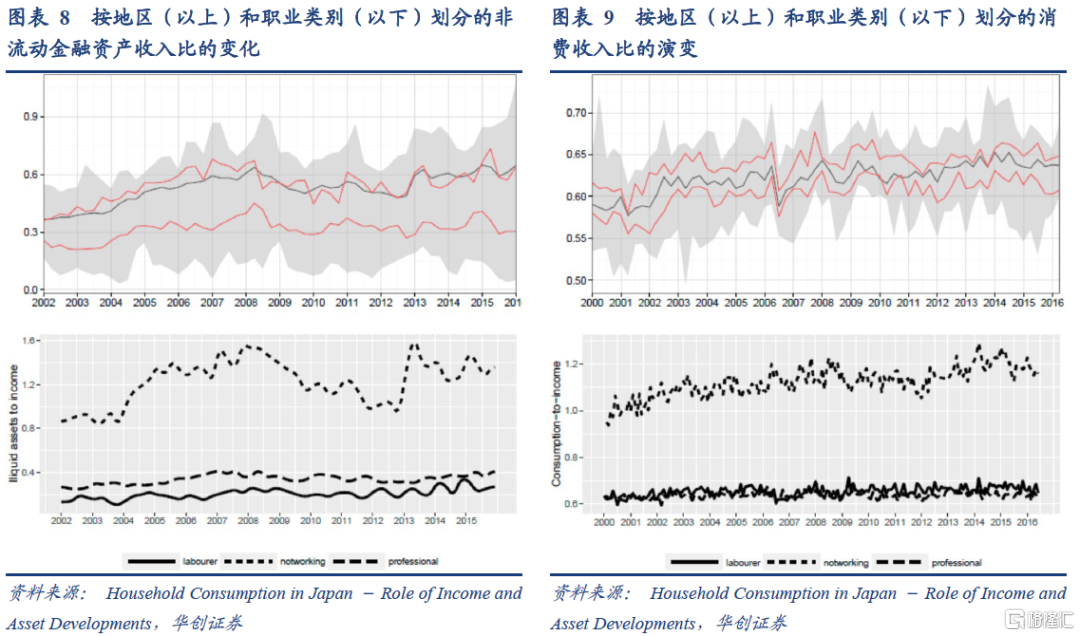

該文使用日本地區數據進行面板迴歸來研究消費的決定因素。雖然我們在估計中使用了地區數據,但圖表10直觀地描述了各種變量在國家層面上的共同變動。首先要注意的是,如果變化的範圍有限,也就是説,在這一時期沒有劇烈的繁榮和蕭條,即使它與全球金融危機重合。我們再次看到了停滯不前的消費,儘管值得注意的是,可支配收入的表現並沒有更好。在上世紀90年代的泡沫破裂后,房價在很長一段時間內都處於下降趨勢,但在金融危機后,房價已經開始緩慢回升。淨流動資產在2009年左右開始增加,最近的持平是由於抵押貸款的回升。非流動金融資產似乎跟蹤了在此期間的一般資產市場走勢。

1、收入和資產對消費的重要性

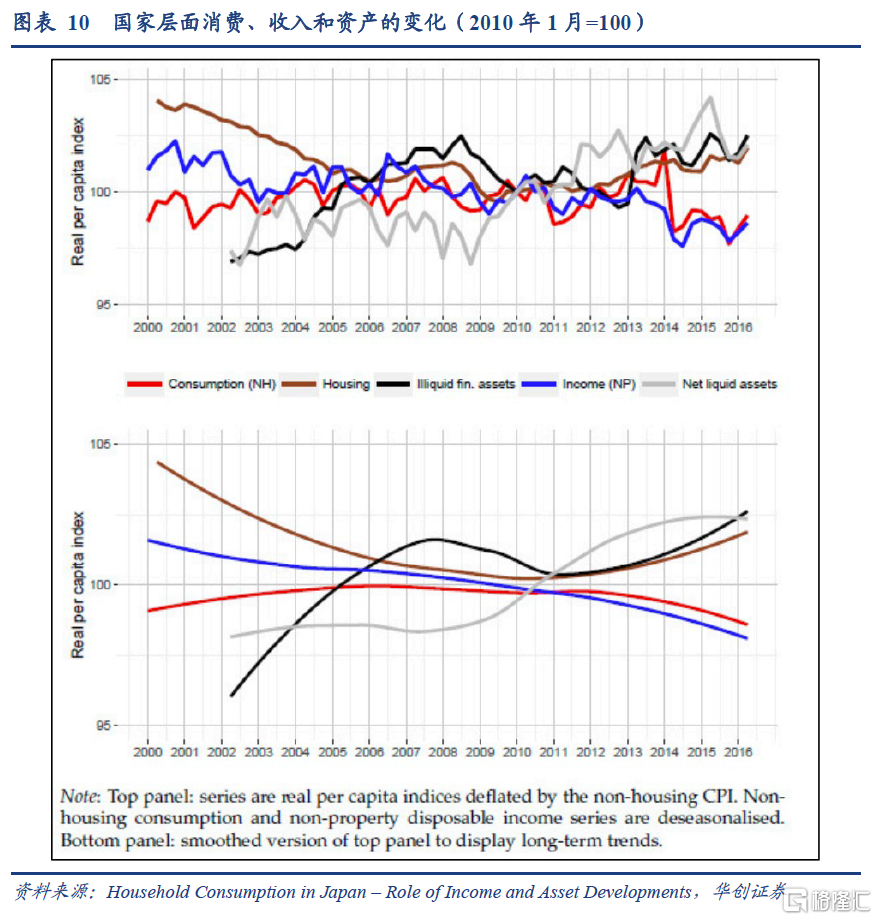

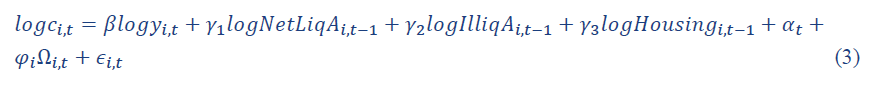

爲了研究消費、收入和資產水平之間的聯繫,根據Mark and Sul (2003),作者通過添加解釋變量的領先和滯后變量來定義一個與公式(1)相應的實證公式,以地區作為面板維度,來估計動態面板OLS模型:

其中,包括收入和資產變量的一階差分的兩個領先優勢和滯后變量。共同時間效應解釋了影響所有地區的短期擾動,如2014年增值税上調。

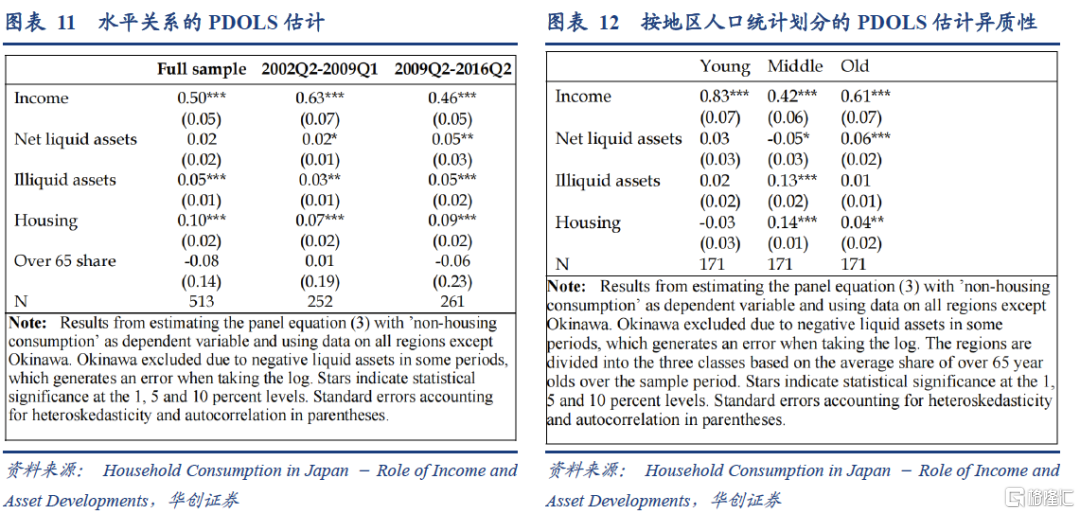

圖表11顯示,在整個樣本期間,非財產可支配收入平均增加1%,消費增長0.5%。非流動性金融資產與消費呈正相關,財富的邊際消費傾向為5%。然而,當使用整個樣本期進行估計時,淨流動資產和消費之間沒有統計學上的顯著聯繫。最后,作者在模型中加入了老年人口比例進行檢驗,但在控制了收入和資產后,迴歸係數並不顯著。

在圖表12中,我們根據65歲以上的人口比例,將這些地區分為三類。對於「青年」地區來説,收入與消費的聯繫最強。這與相對年輕的地區由於缺乏資產和潛在的信貸限制而依賴收入來支撐消費的情況是一致的。另一方面,「中年」地區可能正在按照標準的生命周期行為積累老年資產,導致收入和消費之間的關係較弱。只有在最年老的地區,我們才發現淨流動資產和消費之間存在正相關關係,這符合由於老齡化導致流動儲蓄對支出的重要性增加的敍事。

2、短期消費變化的決定因素

繼續解釋短期消費動態,對應方程(2)的實證公式是:

根據我們的設定,消費增長受到可支配收入的變化、對未來收入預期的變化和資產的外生變動的影響。其假設是,只有證券和住房的價值才能發生外生變化,而流動資產(存款、現金)的變化則是家庭消費計劃的內生因素。因此,我們沒有在方程中包括淨流動資產項,儘管我們稍后檢驗其作為穩健性檢驗的經驗意義。還包括其他可能影響消費的特定時間效應。特定地區固定效應被納入公式,以解釋未觀察到的導致平均增長差異的區域因素。

動態方程中度量消費的是非耐用和服務消費,這是跨期效用最大化的相應概念,因為耐用品的效用是在長時間內分散的。消費增速是用季度消費除以上年同一季度的消費來衡量的。標準誤差在地區水平上聚類,也允許同期的跨地區相關性(Driscoll and Kraay, 1998)。

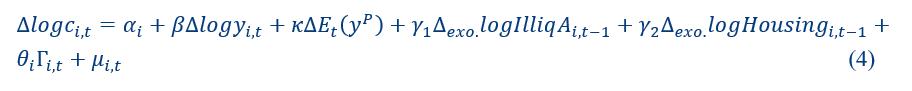

圖表13給出了不同設定的結果。一個明確的結論是,可支配收入的增長和消費籃子的相對價格是短期消費動態最一致的預測指標。可支配收入每增加1%,消費就會增長約0.3%。由於缺乏家庭層面的微觀數據,所以我們在這里不試圖區分可預測的/意外的收入變化,也不試圖區分短暫的/永久性的收入變化。然而,使用前定工具的工具變量結果產生了非常相似的點估計。因此,即使是可預測的收入變化,似乎也會通過信貸限制或經驗法則行為來影響消費。

衡量預期未來收入的是消費者信心調查中的收入預期指標。這一指標詢問的是未來六個月的收入預期,誠然時間太短。另一種選擇是通過對未來可支配收入增長的預測來替代永久收入。然而,考慮到家庭和計量經濟學家的信息集的差異,這並非沒有問題。消費者信心調查的優點是,預期直接由家庭得出。預期指數在5%的顯著性水平上是顯著的。

前三種模型的不同之處在於,它們使用度量來衡量不是由家庭行動產生的資產流動的影響。基準模型只使用股票價值的變化,與包括存款在內的更廣泛測度相比,股票受到家庭決策的影響更小。相反,全資產模型包括了總淨流動資產和非流動金融資產的變化。日經指數只是用日本股市指數取代了資產負債表數據。

然而,確切的資產衡量標準並不會明顯影響結果。在幾乎所有的模型中,滯后的資產增長都與消費增長無關。這可能意味着,日本家庭的消費行為每年都不會受到資產市場波動的強烈影響。與Muellbauer and Murata (2009)發現的土地價格與消費之間的負相關關係不同,住房價值與消費的迴歸係數為正但在統計上不顯著。

實際利率的係數是爲了通過流動資產和債務的實際價值來估計替代效應和財富效應對消費的影響。由於更高的利率激勵了延迟消費,替代效應將傾向於產生一個正的係數。財富效應將產生負的(正的)影響,這取決於債務人(債權人)是否在經濟中占主導地位。該係數並不一致顯著,當只使用早期進行估計時,符號實際上改變了。考慮到名義利率一直停留在下限,而且實際利率的幾乎所有變動都是由於預期通脹的變化,因此證據的缺乏可能並不令人驚訝。如果將樣本分成早期和后期的一半,就會發現可支配收入對消費的影響似乎已經減弱了。

三、日本失去的十年:給其他經濟體的教訓

該文認為,對於中國、歐洲國家和美國來説,研究日本長期衰退和低增長率的原因和補救措施至關重要,以防止這種情況發生在他們身上。保羅·克魯格曼等經濟學家認為,日本出現衰退是因為日本處於流動性陷阱中,貨幣政策在降低利率方面無效。然而,該文的分析表明,日本經濟存在的問題還源於其他原因。理論和實證結果表明,日本經濟的停滯來自於垂直的IS曲線,而不是流動性陷阱。這意味着,問題源於結構性問題,而不是暫時的經濟低迷。

(一)導致日本長期經濟衰退的原因

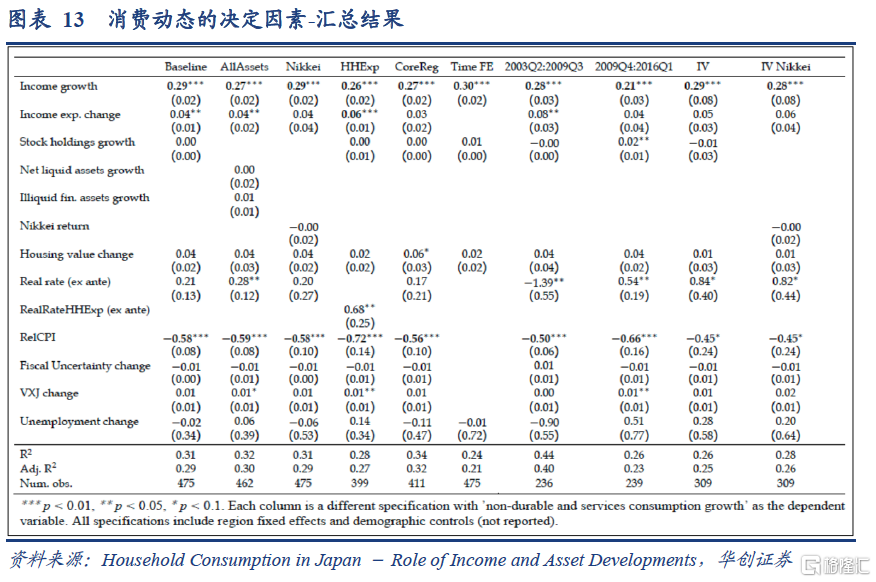

(1)人口老齡化。日本人的預期壽命是世界上最高的,但其退休年齡仍是65歲。圖表14顯示,工作人口(即15歲至64歲之間的人口)在急劇減少,而老年人口(65歲及以上的人口)則在迅速增長。人口老齡化和勞動力的減少是日本長期經濟衰退的最大原因之一。另一方面,日本計算工資的方法是基於資歷的。基於資歷的工資制度使得公司難以僱傭老年人。他們經常被迫退休,儘管許多人想繼續工作。

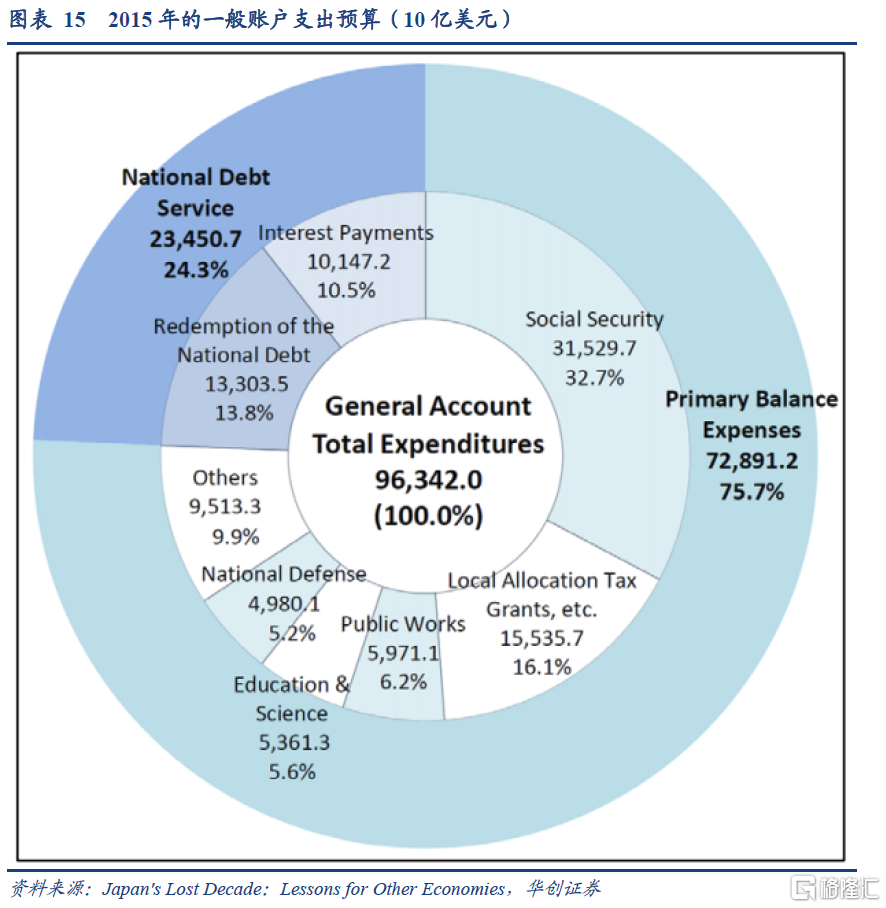

(2)從中央政府向地方政府的轉移支付。圖表15為日本政府2015年一般賬户預算支出。政府總支出的16%分配給地方政府,使其成為僅次於社會保障的第二大政府支出。地方政府過於依賴中央政府的轉移,並沒有努力振興地區經濟。此外,農業合作社內部嚴格的分配製度使農民處於弱勢地位,他們無法在農業生產方面進行創新。

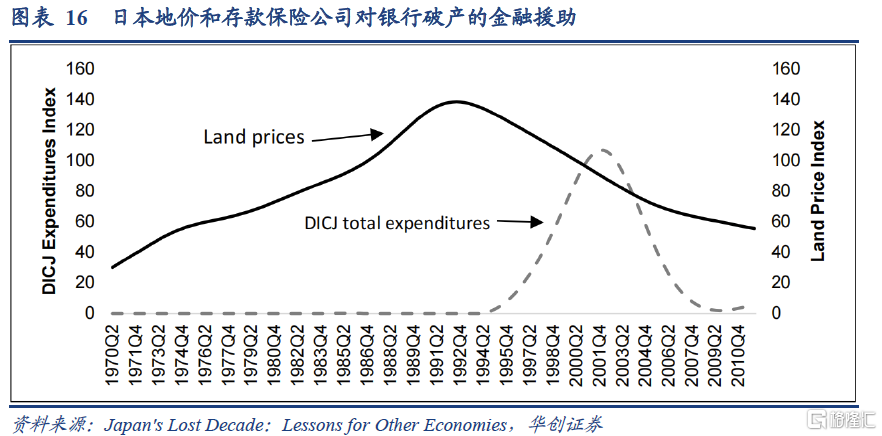

(3)銀行行為。20世紀80年代,日本銀行以抵押品發放貸款。從1991年起,土地價格開始下跌,銀行開始積累不良貸款資產。金融泡沫破裂后,銀行倒閉的數量立即增加,並在10年后達到頂峰。圖表16顯示,當泡沫破裂后,銀行開始倒閉時,DICJ開始籌集財政援助來幫助那些倒閉的銀行。這種援助也在泡沫破裂十年后達到了頂峰。

銀行體系中的另一個障礙是巴塞爾協議的資本要求。巴塞爾協議I的規定迫使銀行無論經濟狀況如何持有8%的資本。日本的銀行開始減少貸款,以避免資本短缺,這導致了信貸緊縮,中小企業和初創企業很難向銀行借錢。

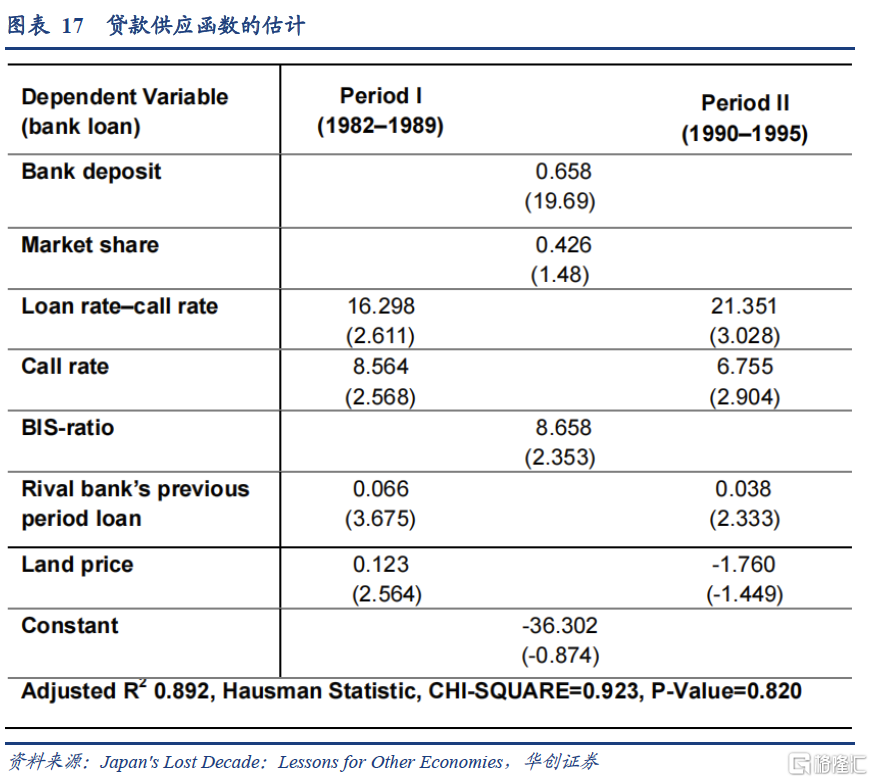

(4)過度緊縮的貨幣政策。上世紀80年代末,日本的貨幣政策過於寬松,導致了經濟泡沫。泡沫破裂后,日本的貨幣政策過度收緊,大大降低了日本銀行的放貸能力。Revankar and Yoshino (2008)估計日本1982-1989年和1990-1995年期間的貸款供應功能,結果匯總見圖表17。

(5)財政政策的有效性降低。Kiichi Miyazawa,1991年至1993年擔任日本首相,在上世紀90年代日本經濟復甦緩慢時實施了財政政策。他遵循凱恩斯主義政策,希望在日本有一個高增長期,屆時公共投資將有助於提振日本經濟。然而,主要的高速公路和橋樑已經完成,隨着公共投資的乘數下降,對新基礎設施的投資對經濟沒有幫助。由於分配無效,日本的公共投資往往對國民生產總值產生較低的刺激效應。大部分的公共投資一直集中在農村,研究表明,這種投資對農村地區的影響遠小於城市地區,對農業部門的公共投資遠沒有在工業和服務部門有效(Yoshino and Sakakibara 2002)。

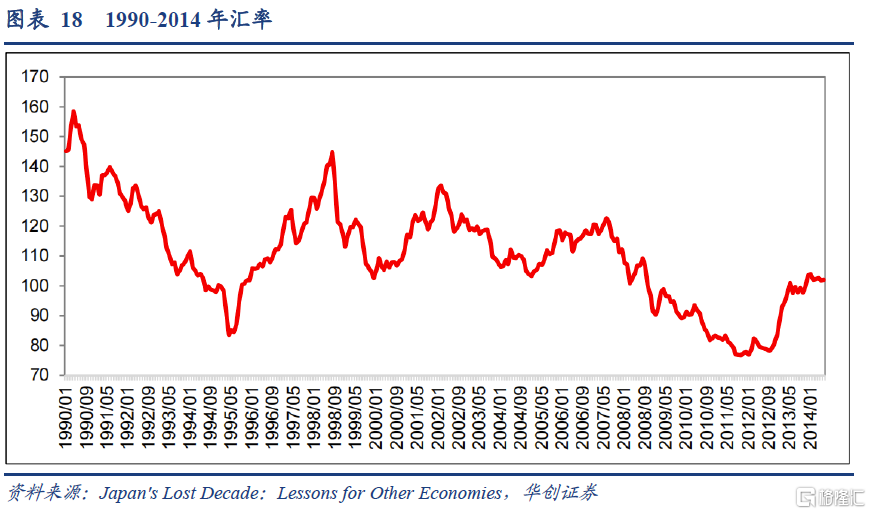

(6)90年代中期日元的過度升值。圖表18顯示了1990-2014年期間美元-日元匯率的波動。上世紀90年代中期,日元升值,導致日本製造企業從日本遷往其他亞洲國家。工資的增長也推動了日本企業進軍海外市場。結果,國內生產開始減少。

(7)日本無效的貨幣政策。日本的長期經濟衰退通常被解釋為流動性陷阱。許多注意力都集中在貨幣政策上,而不是結構性問題,但日本經濟的問題在於其垂直的IS曲線。儘管利率很低,但私人投資沒有增長。預期的未來回報率很低,因此日本幾乎沒有取得任何新的技術進步。儘管日本央行的短期利率被設定為零,但對日本的投資低迷意味着日本經濟無法復甦。

(二)日本和希臘經濟崩潰的比較

日本的政府債務遠高於希臘,但它是可持續的,因為日本政府90%以上的債務是由國內投資者持有的,包括銀行、郵政儲蓄、人壽保險和養老基金。日本政府根據不同行業的需求發行各種債券,而日本的政府債券市場一直相當穩定。由於巴塞爾協議的資本要求將政府債券的風險設定為零,日本投資者繼續持有政府債券。另一方面,希臘債券市場超過70%的投資者是外國投資者,他們在面臨風險時迅速退出該市場。

日本和希臘債務的持有人的行為是不同的(圖表19)。持有希臘70%政府債券的海外投資者,如果覺得風險在增加,他們會迅速出售這些債券。隨着對希臘債券的需求的減少,將逐步提高了希臘債券的利率。希臘的利率上升到20%以上,而日本的利率一直保持在1%左右或更低的水平(Yoshino and Mizoguchi 2013)。由於日本政府發行的債券總額中只有5%是由海外投資者持有的,因此資本外逃的可能性要小得多,因為國內投資者往往會保留他們的投資。

(三)實證分析

1、實證模型

爲了證明我們判斷的日本經濟問題源於垂直的IS曲線的説法,我們開發了一個IS-LM模型,並將在此基礎上進行實證分析。下面的兩個方程式構成了我們的IS-LM模型的最簡單版本。第一個方程是IS方程,它表示私人投資等於總儲蓄的均衡,曲線上的每一點都代表着儲蓄和投資之間的平衡。聯立方程模型的第二部分是LM方程,它顯示了貨幣市場處於平衡狀態時的利率和實際收入水平的組合。LM函數是流動性偏好(或貨幣需求)函數和貨幣供給函數之間的平衡。正確的貨幣需求包括作為實際GDP函數的交易需求,以及作為利率函數的投機需求。

在這些方程中,表示實際GDP的對數,為名義長期利率,和分別為價格水平和貨幣供應量的對數。和是描述貨幣供給和貨幣需求(LM)以及投資(IS)驅動因素的隨機項。爲了對GDP進行實證分析,我們使用了經GDP平減指數(2009=100)平減,且使用X-12季度季節性調整方法進行季節性調整的日本實際GDP。對於利率,我們使用10年期政府債券收益率,這是一個長期的、無風險的資產利率。對於價格水平,我們使用了日本的一般消費價格指數。對於貨幣供應,我們使用了日本的M1,並使用X-12季度季節性調整方法進行了季節調整。

2、實證結果

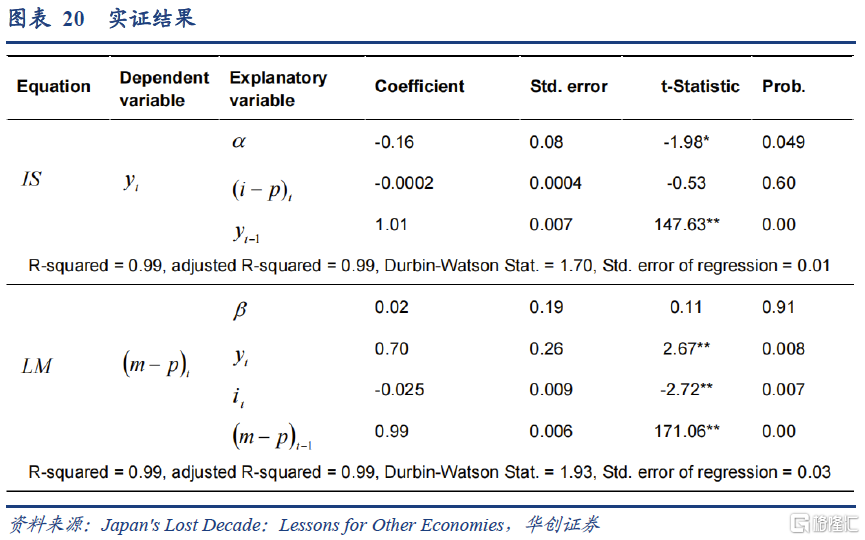

通過看似無關的迭代迴歸同時估計IS和LM方程。該方法利用各方程誤差項之間的同期相關性信息,試圖提高參數估計的效率。迴歸分析的結果匯總見圖表20。

圖表20的上半部分,即IS方程的結果,顯示了實際GDP和實際長期利率之間的關係。研究表明,當實際利率下降時,投資應該上升,因此實證調查結果中的利率跡象應該是負的。事實上,日本從1990年第二季度至2013年第四季度的實際利率指標為負,但並不顯著。這意味着,當利率較低時,投資不會上升。這是圖表10中垂直IS曲線的證據,與Yoshino and Taghizadeh-Hesary的結論一致,他們在2002年第二季度到2014年第二季度沒有發現長期實際利率和日本實際GDP之間的顯著關係。滯后的GDP項對當前的GDP數值有顯著影響。

圖表20的下半部分,即LM方程的實證結果,顯示了貨幣市場處於均衡狀態下的利率和實際收入水平的組合。LM函數是流動性偏好(或貨幣需求)函數與貨幣供給之間的平衡。LM曲線的Y軸為利率,X軸為實際GDP。通常,LM曲線是向上傾斜的,我們對日本1990年第二季度到2013年第4季度的實證結果與向上傾斜的LM曲線一致。貨幣需求由兩部分組成;交易需求(實際收入的函數)和投機需求(利率的函數)。我們的研究結果與經濟理論相一致,即交易需求是實際收入的正函數,而投機需求是利率的負函數。此外,這兩個係數均顯示有統計學意義。這些發現與Paul Krugman關於日本經濟的主張相矛盾。他認為,日本目前正處於流動性陷阱中,這相當於水平LM曲線。然而,實證分析表明,日本的LM曲線有一個向上的斜率,因此日本經濟的問題有其他來源。

(四)刺激日本經濟增長的療法

我們建議採取10種刺激日本經濟增長的補救措施,可能對防止其他亞洲經濟體陷入長期衰退至關重要。

1、應對人口老齡化問題的改革

人口老齡化和退休年齡過早是導致日本經濟活動緩慢的關鍵因素。工資應基於生產力,而非資歷。如果老年人的工資是根據生產力確定的,那公司更容易僱傭老年人。健康的老年人應該能夠根據他們的經驗找到工作。應該提高退休年齡,以增加不斷減少的工作人口。此外,政府還需要通過改善托兒設施等措施,鼓勵女性更多地進入勞動力市場。

2、減少從中央政府向地方政府的轉移支付

必須明確界定中央政府和地方政府之間的政府支出。應建立一種激勵機制,使地方政府減少來自中央政府的轉移支付。目前,地方政府迫切希望從中央政府獲得轉移支付,而不是籌集私人資金,但中央政府只應提供有限的轉移,以鼓勵地方政府從私營部門籌集大部分資金。此外,必須促進公私合作(PPP)和家鄉投資信託(HIT)基金。中央政府和地方政府之間的税費分配也必須確定。

3、家庭資產配置的多元化

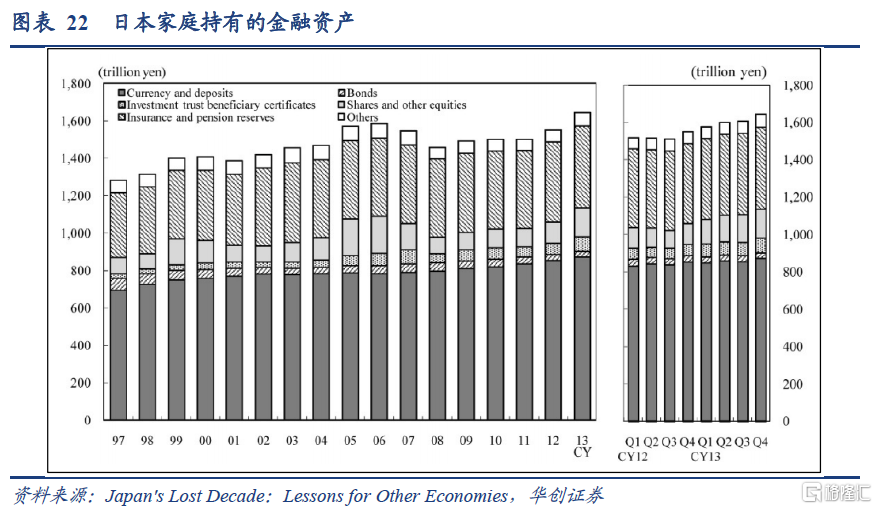

日本的政府需要提供足夠的激勵措施,使家庭的金融資產多樣化。目前,日本家庭的金融資產大部分是現金和存款,股票和證券的份額較低。需要政府採取激勵措施,以提高家庭投資組合中股票和證券的份額,並減少現金和存款的份額。圖表21顯示了德國、日本和美國的個人金融資產配置,每個餅狀圖的大小代表了個人金融資產的總量。美國的金融資產達到3715萬億美元,是日本的兩倍多。

圖表22顯示了日本的家庭如何分配其金融資產。保險僅次於現金和存款,在家庭資產中佔第二大比例。在日本,保險被認為是一種長期的儲蓄計劃。存款通常持有1年或2年,而保險的期限為10年、20年或30年。許多日本人更喜歡存下錢然后購買保險。

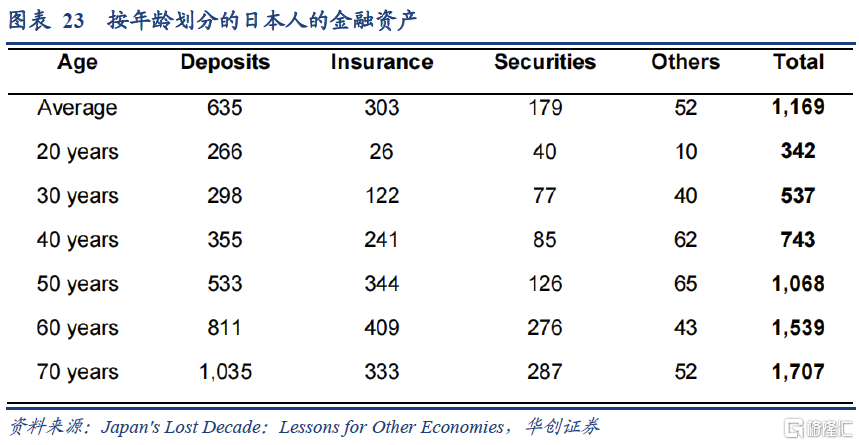

考慮到日本人口中的資產分佈,圖表23顯示老年人的資產最多,年輕人的資產最少。老年人更喜歡持有被認為是安全的存款、保險和政府債券,而不是他們認為有風險的資產。這也是為什麼日本家庭中現金和儲蓄的比例如此之高的另一個原因,同時也是為什麼這一比例高於其他許多國家的原因。

4、回顧貨幣政策目標

貨幣政策必須為通脹和經濟增長設定目標。固定匯率制度將增加中央銀行的外匯儲備,從而大大增加基礎貨幣。從當前的貨幣籃子逐步調整到所需權重的貨幣籃子將是可取的。在四年到四年半之間,一籃子貨幣體系的最佳權重將會被更好地確立。

2013年,日本央行設定了2%的價格穩定目標(消費者價格指數的同比變化率)。它正在實施積極的貨幣寬松政策,以實現這一目標。然而,我們認為,由於最近的油價下跌,這一目標需要進行審查和降低。在經過近5年的穩定之后,油價在2014年開始迅速下跌,並在2014年9月之后的5個月里下跌了一半以上。在歐洲,每桶布倫特原油的價格從2014年9月6日的117.15美元跌至2015年1月14日的45.13美元。

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?