熱門資訊> 正文

思考的冰山模型

2022-11-07 08:19

- 谷歌(GOOG) 0

- 谷歌A(GOOGL) 0

- 弗雷德(FREDQ) 0

我們大量學習思維模型、工具方法應用到生活、工作中去,為什麼最后,還不能靈活處理,各種基礎問題?

就像:

前幾天我發了一個朋友圈,「諸多雞湯中你要問我哪句最實用,唯有「跟各行各業,有結果的人學習,同行最有分量」,下面就有朋友回覆,怎麼才叫有結果呢。

你也許會説,賺錢就是結果,許多人付出很大努力並沒有賺到錢,卻價值感爆棚,怎麼解釋;或者,一些人的確趕上紅利,賺到錢,現在公司騎虎難下的狀態,每天焦慮,又怎麼解釋?

還有:

搜索引擎上輸入「長期主義」,近4000萬條觀點,建議你不要陷入此陷阱,當輸入「短期主義」時,4萬條左右內容,教你如何逃避、警惕短期滿足,到底哪方面説的對?

從平面視角,大量信息都在告訴你「認識越深,決策概率越準」,但是,每個思考背后意味着代價與責任。

有時,你的思考有可能被別人引導着,怎麼辦?比起有層次,我認為,我們更應該看待「思考本質」這件事。

1.思考被慾望支配

談起思考,就有點哲學意思,況且還加上本質,大家基本把思考目的總結為「知行合一」,不管從理論中來,還是到實踐中去,疑或反過來論證,都行得通。

但是,是什麼在驅動思考?

兩個字總結即「慾望」,從最早柏拉圖開始,就探索人的靈魂和慾望問題,后來近代行動哲學史崛起,對慾望研究更起到指導作用。

貢獻最具備影響力,應屬於美國著名哲學家戴維森和大衞·劉易斯,簡單來説,慾望屬於特殊心理,它像喝飲料,瞭解一位固友近況一樣簡單。

羅素代表作《心的分析》,托馬斯·內格爾(Thomas Nagel)《人的問題》中均花費大量篇幅,去探討關於人本能和慾望的問題,那麼,為什麼要把「慾望」和「思考」放在一起呢?

因為,它是驅動一個人行為的內在因素。

如同,我在家寫作時,會習慣倒杯茶,如果沒有馬上行動,口渴時,我一想到要喝茶,就會有種愉悦感,並且發現,缺茶時的狀態很不愉快。

整個過程都是由慾望驅動思考,思考取捨后進行決策,指導行動,所有兩者有着密不可分的內在關聯;戴維森和大衞·劉易斯曾提到一個關鍵概念叫做,「系統的慾望理論」,來解釋過有關慾望的一切。

什麼是系統化慾望理論?

簡單講,把慾望以行動為中心,拆成5個組成部分(含行動),我們要系統瞭解一個人的行為,就涉及到」行動哲學」(Philosophy of Action)。

Donald Davidson説,想講出行動意圖,就必須處於某種特定目的(intention)下,那麼,我們就是基於特性的理由(reason)在行動,因為它可以滿足你某些想達到的目標(goal)。

比如:

一個行為A,它由某個本源理由(primary reason)所解釋,而理由,包括行動者對於「特定行為」基於「目標G」的正面態度,以及「信念」(instrumental belief )做出行為A可以達到目標G的過程。

比較抽象,換個表達:

老闆看到公司業績一路下滑,問你最近發生了什麼?你説,市場趨勢不好,加上競品價格戰嚴重,一直補貼,用户都跑了。

老闆問你怎麼辦,你説,我需要一些預算並招聘幾名投放人員,也能超過他們;儘管老闆從整體視角出發,認為你的想法並不成熟,但依然會支持你。

為什麼呢?原因很簡單。

他的出發理由,思考動機對目標態度是正向的,即便知道結果偏差,但整體在掌控範圍內,不足以你做出太出格動作,所以,思考是行為A到目標G中間過程,被慾望大小支配的尺度。

儘管,市面有大量理論去解説該過程,像,老闆就想測試你,或等KPI完不成時把你換掉,但綜合來看,慾望理論,仍是目前最適合基於「思考本身」被我們研究的。

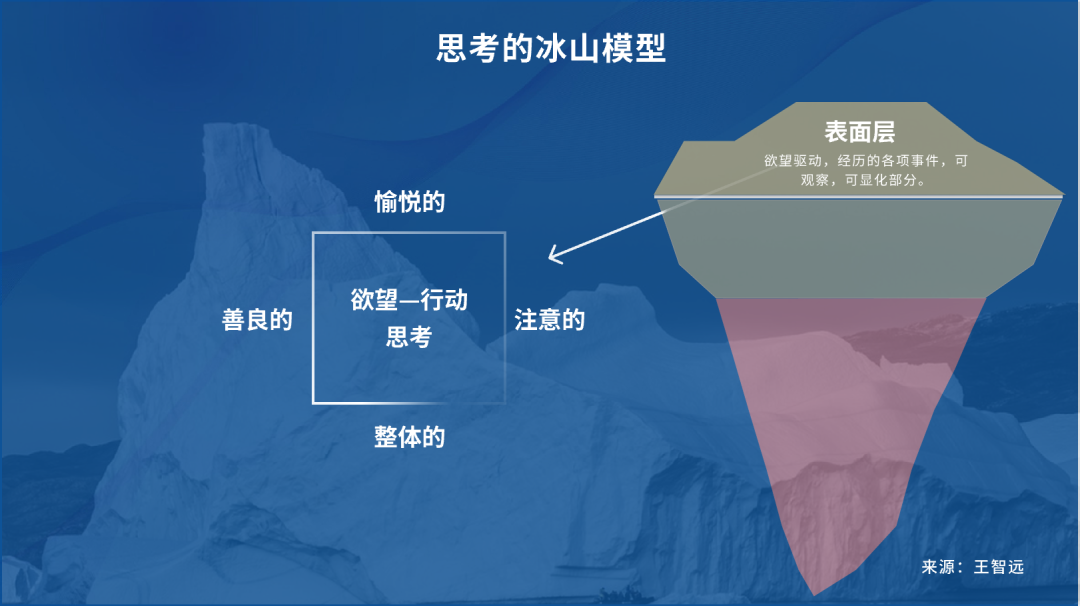

這四個維度分別是:1)基於愉悦的,2)基於善良的,3)基於注意力的,4)基於整體性的

19世紀末奧地利精神學家西格蒙德-弗洛伊德,把原始慾望稱之為「生物慾望」;大量研究中,有這樣一段論述:

一個生物的慾望是P,相當於它願意採取任何行動時,它的行動可能帶來P;一個生物的慾望是P,當它願意時,看上去是P、不願意是就不是P;一個生物慾望是P,當它願意相信P是好的,會加入任何理由相信P。

簡單的説:

生物的慾望P傾向是好的,就會想法設法往那個方向發展,過程中,我希望是快樂沒有疼痛的。

如果我覺得P傾向變得不可控,我就會找到更多否決的理由,甚至通過信息證明,P是好的,這幾者都為行動欲在服務。

上述老闆的案例,想象是不是也這樣。

換個場景,P就是一個我,我想喝杯咖啡,可能是一杯美式,我會去問別人要,在APP下單,找人給我買,自願做任何我認為可以得到咖啡的事情。

即便,我沒有做一些關於咖啡本身的行為,手里忙別的事情、或睡着了,甚至要從公司回家一趟,但不妨礙我思考,如何對這件事採取行動。

所以,慾望是迫使一個人引發思考,到行動的心理狀態。

因此,把慾望和去行動的心理狀態區分開來,是錯誤的,許多哲學家視之為消極狀態,即所謂的「真正的慾望」並沒有耗盡可能的動機狀態。(Davis 1986; Marks 1986)。

另一些,則將慾望作為一種積極狀態下的選擇。

也就是,另一種慾望可能導致的另外狀態,獨立於當下慾望之前,在兩種心理狀態產生矛盾的時候,人們可能會做出取捨。(e.g., McDowell 1978; Scanlon 1998)。

是不是有點繞口,具體什麼意思?

A這件事我沒有去做,那可能,有另外一個更大的慾望B在迫使我,並且從內心戰勝了我,當A想要的閾值被磨光,也就不在去思考它,但如果A戰勝了B,那B就不存在。

這給我們什麼啓發?

我們可以説,慾望,是產生行動功能的心理狀態,它像燃料,迫使着你去思考,當慾望值足夠大且思考利弊得失后,你纔會決定是否要行動。

2.慾望的四個維度

單純基於行動慾望理論,並無法區分正確、邪惡,怎麼辦?還有「愉悦、善、注意、和整體性」四個不同維度。

從「愉悦」慾望理論出發,快樂似乎和慾望有着因果關係和表徵關係(causal or representational relationship ),在以往研究中認為,慾望滿足或淨增加,是快樂的標準原因,這點有點像多巴胺理論。

如果觀點正確,那麼,慾望在本體論(關於存在的理論)上必須與快樂不同,因為我們常説,慾望本身不快樂,這該如何解釋?

哲學家哲學家蓋倫·斯特勞森探索人之存在的本質,給出基於快樂慾望辯護的兩個理由:

1)對任何事物的慾望都需要意識支撐,快樂與不快樂,與慾望最密切的是個人意識(consciousness)如何思考這件事的狀態。

2)有些生命會缺乏行動能力,或傾向性,總在大腦中閃現出自己得到某件事物(物品)的瞬間,難免會造成愉快和不愉快情緒出現,雖然有慾望的東西會使人高興,但這些生命可能患有神經、身體損傷(Strawson 1994)。

如同:

車禍失去雙腿的人,即便擁有迫切想走路的心,也始終無法完成這件事;失去雙手的人,為什麼用腳打理生活的一切,選擇釋懷,不想再去思考本身問題,帶來的困擾。

也就是,慾望讓我們思考,追求某件事本身是快樂的,這當中能否真正帶來愉悦,也要看軟件條件(身體、機能)能否滿足,如果不能滿足,且意識里一直想要,你就不會快樂。

從「善」的慾望理論出發,最早古希臘哲學家認為,我們追求事物是出於對「善」的一種追求,畢竟,對一個人來説,欲求P就是相信P是善良的。

這種善,是因為「我這麼做,某個信念支撐我這樣,並且它是對的」。

問題來了,如果是這樣,為什麼還有很多人,做傷天害理的事呢?后來大衞·劉易斯,對此觀點有所質疑並加以補充。

其認為作為信念,是理性的人會被激勵去實現一個命題P,只要他認為P是善的,並表明在一個相似的決策理論框架內造成的不一致的結果。

換言之,人的慾望都是對善的一種信仰,但因為經歷某些顛覆性的事、可能改變了一些固有看法。

如同:

一個從來不動手的人,卻把對方打傷,動機是對方把他逼得無可奈何的地步;老實本分的人變得奸詐狡猾,也許是,被身邊的人欺負的無路可退。

一些哲學家曾表示,人的慾望是對善的感知,這種感知並非像對顏色温度那樣,它是一種複雜、高層次狀態,但不等於信仰,所以這樣看來,我們做一件事P,就會讓P看起來是善的,往善的一面思考。

從「基於注意」的慾望理論出發,T.M.Scanlon將慾望與理性聯繫在一起。 (Scanlon 1998)。

對一個人來説,欲求P是他有意願持續關注,因為他想擁有P,或者爲了避免出現非P的情況,那就會導致一種因素,即我們説的「你的注意力在哪里,你的收穫就在哪里」。

但是,我們過度關注注意點,就會損失掉,許多看不到的影響因素,就像公司做增長,你不可能光看每日新增用户有多少,而去忽略掉老客留存、新用户轉化數據。

那,該怎麼辦呢?

哲學家認為慾望本質特徵不是唯一性的,我們應該以一種綜合視角去審視,「愉悦」「善」和「注意」理論,是構成「思考本身」的基礎條件。

最終迫使一個人行動導向取決於「功利主義」和「價值主義」兩種狀態,這便是基於整體的。

所謂功利主義,即,人性內部狀態,爲了自己愉悦和利益出發;而價值主義,就是爲了別人,我的付出都是爲了你,兩者狀態並存,只是在不同場景下進行切換。

比如:

很多人説,創業目的是創造更多就業崗位,但,創業本身是一場提高效率的遊戲,交易成本縮短意味某些崗位消失。

所以,思考本身不是孤立存在,它為特定行動而服務,行動包括慾望支配,正面態度、善和注意的慾望理論視角,最深層次的取決於心智下的兩種主義(功利、價值)。

3.思考的三層劃分

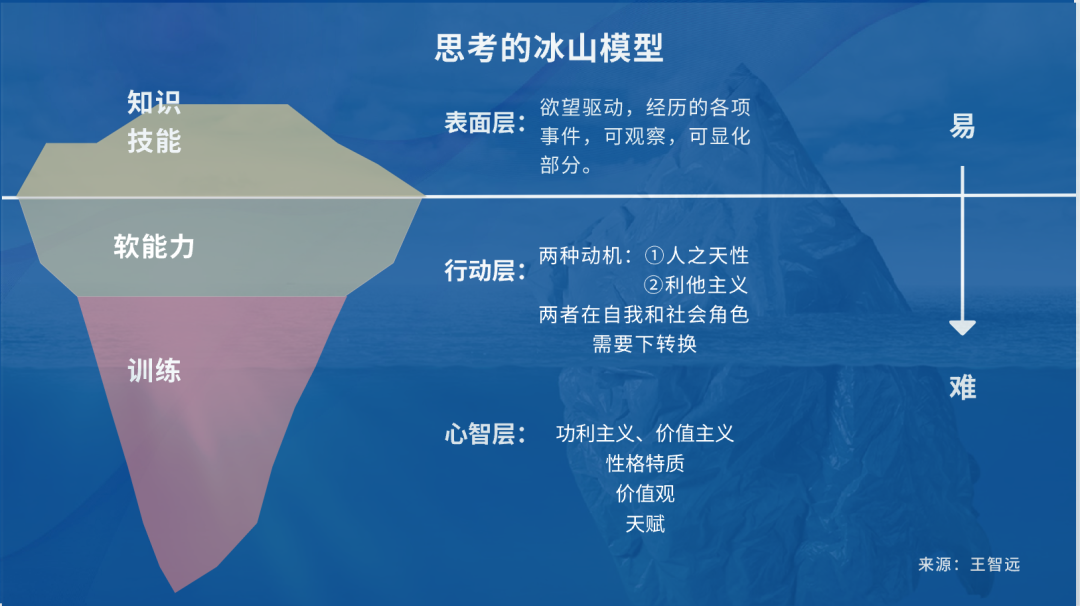

美國著名心理學家,麥克利蘭於1973年提出著名的「冰山模型」,將個體不同表現,劃分爲表面的「冰山以上部分」和深藏的「冰山以下部分」。

網絡上,你只需要輸入名字,可以看到大量圖片,這些有關圖案描述並非真正冰山模型,它們大概有三個共同錯誤點:1)要素錯誤,2)層級有誤,3)邏輯順序有誤

真正冰山模型分為知識(Knowledge)、技能(Skill)、社會角色(SocialRoles)、自我概念(Self-Concept)、特質(Traits)、動機(Motives)6個維度。

單獨看此模型沒什麼問題,如果把它放在「思考本身」當中,就明顯有些不太合乎邏輯,為什麼呢?

比如:

你本來心智模式是善良的,在工作中覺得該方面不應該這樣,但有時,為什麼卻不敢提出建議呢?因為,背后會阻擋別人利益,你可能要面臨背鍋風險。

所以,不能用冰山模型單項指標看整體,若從「思考本身」出發,我把它分為表面事件、行為模型、心智模式三個層級。

什麼是表面事件?

冰山浮在水面的部分,我們可以觀察、感知、經歷的各項事件,讀過的書,聊天購物,開會時每個人的狀態,公司各項明面規定,都是事件。

如同:面對某個新聞、通常看到的,屬於被報道出來的故事、你每天做事沒心思,不想社交等顯性現象,都是冰山上很小的一面。

要是潛入海平面以下,才能知道「這個人身上到底發生了什麼」,再往下,最近幾個月發生什麼、甚至童年和別人有何不同都能找到差異。

什麼是行為模式?

模式是從現象當中總結出來的規律,是對數據(事件的記錄),特定場景下表現出來的規律。

太陽的升起落下、一個人每天上下班接對象回家、公司不敢説真話,都是一種模式。

本質上,行為上利他,會帶來結果上利己,行為模式和「利害關係」存在相互作用;但是,多半人在付出上風格有所差異,付出和獲取的方法難免不同。

比如:

老闆格局慾望大,想通過諸多人力量,換取更多風險投資、你在銷售領域經常為客户考慮,是因他為你帶來業績,這些均從外部視角向內求的一種方式。

還有一種屬於人之天性範疇,出現危險狀況時,首先會優先考慮自己,然后決定是否幫助對方、公司大規模裁員時,多半人不會做英雄主義者,站出來為大家正名。

顯然,站在「思考本身」看行為模式,當中涉及自我(Self-Concept)和社會角色轉化(SocialRoles),它不過讓我們把多個事件放在一起看,評估損失利弊博弈后,為某個慾望服務。

什麼是心智模式?

該名詞,由蘇格蘭心理學家Kenneth Craik 在1940 年代創造出來的。

如果按照定義看,它是一個視圖對某事,做出合理解釋的,個人會發展可行方法的假設,在有限的領域知識,和有限的信息處理上,產生合理的解釋。

我個人認為,心智模式根深蒂固在心中,對某件事如何採取行動的假設、成見、甚至對周圍信息,事件的認識;我們不易覺察,如果不夠穩固,它時刻會受到別人影響。

換句話説,它也是一種思維定式,即,我們看待事物的方法和習慣,當心智模式和認識事物發展情況相符時,就會知行合一;反之,則會猶豫不決。

能發現「慾望」和「冰山模型」的關係嗎?

慾望屬於冰山橫向部分,在表面事件範圍內驅動,事件按照什麼方向做,做到什麼程度,都會受到一定框架影響。

在此框架內,你可能會基於自我角色、社會角色,損失利弊,功利主義還是價值主義,進行綜合思考后,然后決定是否行動;一切內核是「心智」在判斷,它對事物發展進行預測。

好比:

開場説述的「想要有結果的人學習」,如果一個人的慾望P,相信產生價值才能賺錢,那麼,它篤定就要以「價值為中心」做任何事,從各種日常表現,到行動,都會以價值為導向,並很堅定。

如果一個老闆慾望P相信「賺錢」就要聚焦「賺錢」,那麼,在公司要求員工時,就會以業績為中心;假設開會時,你的方案不能帶來業績,它就會質疑你。

因此,穩固心智是支撐一個人慾望、行動基石。

假設慾望P足夠強烈,你相信P能為你帶來結果,就會想法設法讓行動跟上,你不相信它,它反而會讓你「猶豫不決」。

一言撇之,即心理與現實不同。

之所以,有些人在兩側搖擺不定,一方面時常被外界信息,造成的表層、行動層現象兩種動機所迷惑,另一方面,心智又對想做的事無法篤定,當有目標時,自然無力適從。

4.從三個方面訓練

思考結果是為「知行合一」服務。

放在任何事件里,應該讓思考配上行動、驗證,若不能就是「瞎琢磨」;如何訓練自己,不輕易被外界信息帶來的表面層、行動層,所迷惑呢?

1)培養強烈的正向慾望

準確而言,對慾望追求分為唯物(materialism)和唯心(Spiritual)兩種。

前者理解並不複雜,即對某個可視化物品的追求,如,你想買某套護膚品、包包就要快速得到它,但避開卻很難。

消費陷阱是近幾年頻繁提到的關鍵詞,從恐懼消費、到能力消費、借貸消費、攀比制、循環制、精神消費、耐用變一次性、遊戲化等等,可謂無孔不入。

假設詳細羅列,可以找出不下200個關鍵詞,這些均是每個商家的手段,該如何避開呢?

想要買件價格高的商品,我首先會考慮「是否可有可無」,其次即實用性,再者當下不會立刻決策,放在購物車24小時后再打開審視,如果第二天不那麼想要,基本就放棄。

后者最重要,唯心(Spiritual)並非要求你選擇算了吧、釋懷、對情感觀念的一種解脱,恰巧我更願意挖掘本源,正視本源,改變固有認識。

比如:

我不快樂,到底是什麼讓我不快樂?對工作很排斥,具體因為項目報告這件事難?還是領導處事風格問題?刨根問底時,答案也就自然呈現。

英國哲學家喬治·貝克萊(George Berkeley)的一句「存在即感知」,間接性幫我們找到諸多答案,很多人一般選擇迴避,這不僅無法有效解決,反而會讓你成為逃避型人格。

2)提高信息甄別的能力

按照廣義,可以把信息分成事實、觀點兩個維度。

觀點是基於事實的推論或看法,就像我踐行長期主義,對方追求短期主義,你不能因為兩者對話,就改變自我想法。

事實來源於現實世界,是思考的素材,不能作為思考內容,是觀點的腳手架,不是觀點本身。

各種討論中,不但要看到觀點,還要看到事實,很多人只吸收觀點不看現實,很容易陷入誤區。

當別人説的在理時,我們很容易把對方觀點當做自己觀點,把書上內容,當成真理或規律化身,不加思索全盤接受所有內容,這會對你的心智產生巨大影響。

我在嚴選信息時,有四個常用標準:a.找到信息源,b.發表機構、c.事實比較、d.大量閲讀

官方媒體報道大概率不會有偏差,權威網站發佈的知識基本存在佐證,即便是作者本身經驗觀點,也需要嚴謹邏輯支撐,大量閲讀,可以讓你對某件事持有的態度,不至於患得患失間。

3)提高提前驗屍的速度

這個詞可能聽着有點古怪,簡單講,就是決策前,不要假設自己很理性,也不要假設自己做完就會成功,要想着,該決策后,一敗塗地是正常現象。

通用汽車前總裁阿爾弗雷德·斯隆(Alfred P. Sloan)一句話,我一直記錄在行動手冊中,其説:

面對重要人事問題,我從來不第一時間做決定,我會盡可能慢的速度,先做一個初步判斷,然后把這個問題拋一邊,等過幾天,幾周,再拿出來重新考慮。

換言之,判斷時間慢一點,不要太快下結論,決策之前緩一點,不要太快做決定;這樣,大方向定后,小偏差纔可以調整,畢竟每個人,都不可能掌握絕對的全部視角。

如同:

現在我們要實施新的計劃,一年后如果敗的一敗塗地,造成的原因有哪些呢?把它羅列出來,段永平回顧自我創業路程時,曾提到過四個字「不為清單」(Stop doing list)。

什麼是不為?關於不做什麼的清單,不做什麼,就是讓事情回到本身,做你能落實的東西,做自己認為有結果的東西,這樣你的正向慾望自然堅定。

總之,正向慾望、信息甄別能力、提高提前驗屍速度,這三者是面對表面事件、和執行層干擾最大的殺傷武器。

當你夯實它們時,內心產生某個慾望P,還會因為外界影響而猶豫不決嗎?我想,大概率不會。

總體而言

慾望,驅動思考;思考,改變慾望。

Adam Grant(亞當·格蘭特)曾經擔任谷歌等多個知名公司顧問,作為1981年的標準80后,他最近幾年特別火,去年推特上説過一句話,我一直記憶猶新。

其説:學習最鮮明的特徵之一就是,重新思考你的假設並修正你的觀點。

后來,我把他修編下放在備忘錄中,即,如果想法是正向的,就應該基於它添磚加瓦,提高信息和執行的迭代速度。

文獻參考

[1].《慾望的三張臉》,施羅德,T.,2004年,紐約:牛津大學出版社

[2].「定義慾望」,J.Marks(編輯)《慾望的方式》,芝加哥:先例,Stampe,D.,1986年

[3].「價值的傾向理論」,《亞里士多德學會學報》,補充卷,––,1989年

[4].劉易斯,D.1988年「以慾望為信仰。」 323-32.

[5].拉爾森出版社,1994年。「需求與慾望。」對話37, 1-10.

[6].劉易斯,D.1988年「以慾望為信仰。」 323-32.

本文來自微信公眾號「王智遠」(ID:Z201440),作者:王智遠同學,36氪經授權發佈。

推薦文章

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

美股機會日報 | 降息預期升溫!美國1月CPI年率創去年5月來新低;淨利、指引雙超預期!應用材料盤前漲超10%

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?