熱門資訊> 正文

罕見參加「雙11」,蘋果是真的慌了

2022-11-02 10:30

- 拼多多(PDD) 0

- 蘋果(AAPL) 0

- 華米科技(ZEPP) 0

濃眉大眼的蘋果也降價了。

iPhone 降價並不稀奇,最新的 iPhone 14 系列正式發售后不久,渠道價格就經歷了破發。在過去一個多月,各個渠道對 iPhone 的降價也一直在持續,但蘋果官方主動降價依然不多見。

圖/截自蘋果官方微信

昨日(10月31日)晚間,蘋果官方微信在推文中介紹了雙 11 優惠:

截止 11 月 3 日,iPhone 14/14 Plus 領券減 550 元,iPhone 14 Pro/Pro Max 領券減 350 元,都支持 12 期免息。此外,iPhone 13/13 mini、iPad、MacBook、AirPods、Apple Watch 幾乎全線降價。

在第三方平臺上,針對蘋果產品的優惠力度還要更大,尤其是針對 iPhone,拼多多甚至將 iPhone 14 256GB 版從 6899 元降到了 5949元。當然不只是 iPhone,幾乎所有主流廠商都在雙 11 卯足力氣降價促銷。最新的小米 12S 降到了 3000 出頭,OPPO Find X5 也降到了 2799 元,三星 S22 更是直接減了 1600 元。

就像一場消費狂歡。但手機廠商們來説,多少有些五味雜陳。

獨善其身?蘋果也做不到

圖/蘋果

上周蘋果公司發佈了最新的 2022 財年第四季度報告,相比其他科技巨頭,蘋果給出的成績無疑要更堅挺。但當整個手機、個人電腦行業都在經歷寒冬,蘋果自然也不可能獨善其身,多少還是感受到了寒氣。

事實上,iPhone14 系列發佈不久后,蘋果就下架了 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max,但保留了 iPhone 13、iPhone 13 mini 和 iPhone 12 三款,並分別下調了價格。換句話説,除了 iPhone SE 2022,蘋果官網同時在賣三代 iPhone,並且下架了前代中最貴的兩款。

目前蘋果官網在售機型及起售價:

iPhone 12,4699 元

iPhone 13 mini,4699 元

iPhone 13,5399 元

iPhone 14,5999 元

iPhone 14 Plus,6999 元

iPhone 14 Pro,7999 元

iPhone 14 Pro Max,8999 元

看得出,蘋果沒想放過 4700-6000 元的價位區間,用前兩代 iPhone 降價的方式,吸引對 iPhone 有購買意願但糾結於預算略超的消費者,而這也是安卓高端旗艦比較聚集的價位段,意味着兩者在市場上的直接競爭。

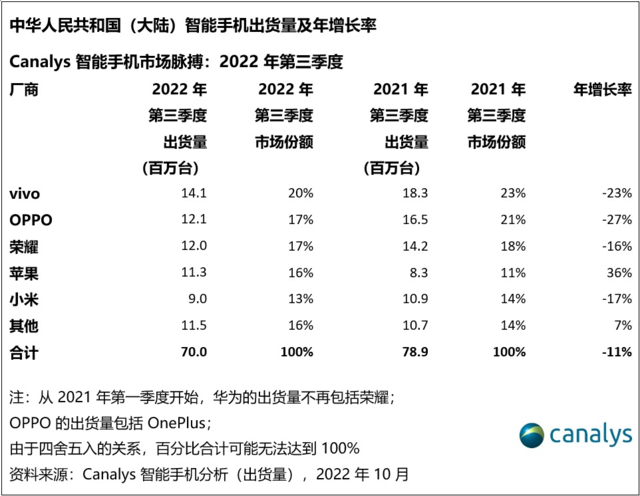

而據 Canalys 最新的報告,第三季度中國大陸智能手機市場出貨 7000 萬台,同比下跌 11%,小米、OPPO、vivo、榮耀都在雙位數下跌,前五隻有蘋果逆勢增長了 36%。

圖/canalys

當然,這需要考慮今年 iPhone 14 系列提前一周發售帶來的銷量增長,但也足夠説明 iPhone 業務在寒冬下的韌性。不過隱患在於,包括天風證券分析師在內的多方消息都指出,目前 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的需求強勁,同時 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 卻表現不佳。

短期來看,iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的熱賣當然可以帶來更豐厚的收入和利潤。但過去的經驗是,標準版的銷售要比更貴的 Pro 系列更持久,消費者如果要購買 Pro 系列,往往在剛發售的一段內時間就會集中消耗一部分需求。

此外,財報發佈后的電話會議上,庫克説,包括 Apple Watch Ultra 、iPhone 14 Pro 在內的產品線均受到「供應限制」,這也勢必會影響后續的 iPhone 銷量。

Canalys 分析師劉藝璇在報告中也認為,在激烈競爭和行業低迷背景下,蘋果不得不做出應對:在其入門級版本和前代機型中採取激進的促銷,尤其是在 5000-6000 元價位段區間。

而將 iPhone 13 Pro 系列下架,也是爲了更鼓勵消費者選購 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus。這也一定程度解釋了,為什麼蘋果為更便宜的 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 給出了更大的優惠。

可即便是這樣,蘋果還是提醒了投資者,該公司下季度(10月-12月)收入增長將放緩。

這表明,在宏觀環境和智能手機市場整體萎縮的背景下,即便採取了降價促銷的方式,這個行業最強勢的蘋果也沒有信心在收入上繼續獲得增長。即使對它的競爭對手來説,這也不是什麼好消息,畢竟如果真發大水,最后淹死的大概是蘋果。

手機廠商集體去庫存,但關鍵是未來

圖/小米

如果説蘋果如今降價促銷更像未雨綢繆,對手機行業的其他玩家來説,集體跳水的降價促銷更像快速回血,以應對更詭譎莫測的大環境。

《電子時報》本周的報道稱,供應鏈消息人士透露,第三季度起臺積電前十大客户陸續砍單,原因在於筆記本電腦、智能手機和電視行業的數十家客户因終端市場銷售低迷而削減訂單,其中包括聯發科、英偉達和 AMD。5nm 芯片的客户也減少了訂單和出貨,這其中包括高通。

此外,今年 8 月,中芯國際在接受投資者調研時提到,智能手機終端公司目前仍有大量庫存,不需要採購額外的芯片。集微網在 7 月引述業內人士更是直指——智能手機廠商庫存超 5000 萬部。

庫存只是硬幣的一面,硬幣的另一面是持續走低的智能手機需求。

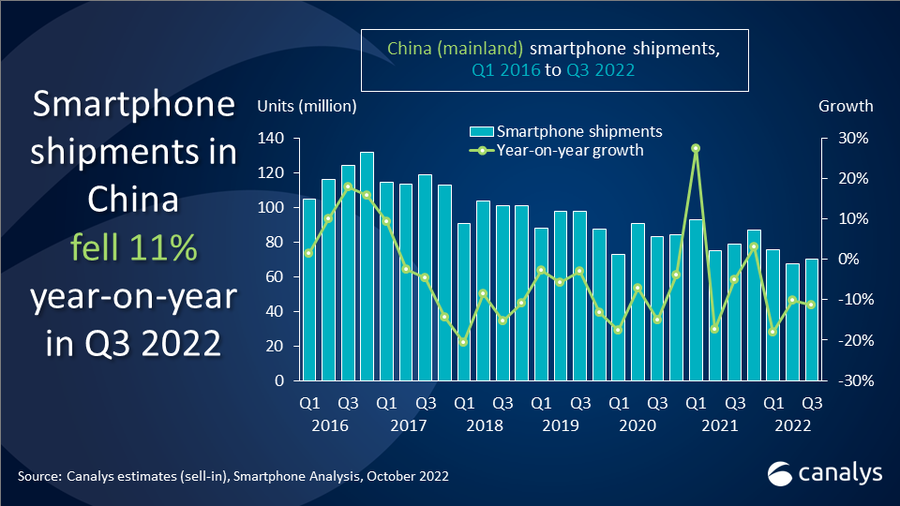

圖/canalys

整體來看,中國大陸智能手機市場從 2016 年的高峰后就一直走低,除了 2020 年疫情積壓的需求在 2021 年第一季度的一次爆發。一個核心原因是用户人羣的飽和,到如今智能手機幾乎都是人手一部了,所以這方面沒有多少改善的空間。

而另一個核心原因在於換機周期的不斷拉長,從最初的一年半直接拉到了過去筆記本電腦的更換周期,變成了三年一換,甚至是四年一換。

vivo 副總裁、COO 胡柏山在一次媒體採訪中就説:

我記得最早(手機更換周期)是 16-18 個月,之后是 20-24 個月,最近是 36 個月了。

一方面,目前主流旗艦手機提供的芯片性能,除了面對高性能需求的遊戲,日常使用有明顯的性能冗余,2019年發佈的高通驍龍865今天依然保證使用的流暢性;另一方面,新機的創新又明顯乏力,快充和相機上的內卷對消費者的刺激越來越小,摺疊屏還在高端市場一步步驗證產品的成熟度。

換機周期的拉長也意味着需求的萎縮。想要擴大市場規模,對整個行業而言,往更高價位衝擊是一種選擇,另一種重新縮短消費者的換機周期,兩者都需要行業在產品上做出突破性創新以刺激消費者。當然,后者在某種程度上遠遠難於前者。

但高端化也不是一蹴而就的,需要用户體驗的改善、品牌的長期認可和產品技術上的創新、突破。OPPO創始人陳明永在年初接受媒體採訪時談到高端化時説:

我們做高端計劃,更多還是根據用户需求來,消費升級下,用户對產品的要求都在升級,這是大勢所趨。但這個考慮不是説我們做個配置很高的產品可以高端突破了,這里面涉及到用户體驗。真正打造產品,建立品牌,要跟未來的消費者主流吻合,符合大家的主張,還要和未來發展趨勢一致。同時,這背后必須要有大量科技創新,通過關鍵技術解決關鍵問題,這是一個系統的漫長的過程。

所有人都知道,手機行業該有變化了。具體到各個手機廠商,各自的選擇就都略有不同。

vivo在去年初成立了中央研究院,隨后接連成立用户創新實驗室、芯片實驗室、模擬網實驗室、千鏡安全實驗室等,希望將「科技創新」寫入vivo的標籤,依然聚焦手機產品本身;OPPO則在生態型共公司轉型,將涉及芯片的「馬里亞納計劃」、涉及軟件和開發生態的「潘塔納爾計劃」、涉及雲服務的「亞馬遜計劃」視為三大核心計劃;而小米和華為都在電動汽車中尋找新的春天。

手機廠商們都在尋找各自的出口。可以理解,畢竟當整個市場停滯甚至萎縮,大家的日子都只會越來越難過,要麼找到一個連接點擴大整個智能手機市場的規模空間,要麼直接跳出手機行業尋找新的平臺。

就連作為智能手機開創者的蘋果,也不會死抱着智能手機可預見的未來,不管是服務轉型,還是iPad、Apple Watch、AirPods 以及尚未出世的 VR/AR 設備,都是蘋果探索可能的未來留下的產品。

就像電影《侏羅紀公園》里説的:

生命總能找到自己的出路。

推薦文章

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?