熱門資訊> 正文

更像Mac了,未來的iPad或將有更大屏幕和macOS

2022-11-01 06:02

- 微軟(MSFT) 0

- 易生活控股(00223.HK) 0

- 蘋果(AAPL) 0

日前,蘋果方面悄然發佈了新款iPad,以及換用M2芯片的新款iPad Pro。改頭換面、全方位革新,無疑是此次新款iPad的最大亮點,特別是升級了CPU的大、小核主頻,分別從3.2GHz、2.06GHz提升至3.48GHz、2.42GHz,GPU浮點性能從2.617TFlops漲到3.579Tflops的新款iPad Pro,更是讓平板電腦真正不負「電腦」之名。

不難發現,蘋果方面一直沒有放棄當年的跨平臺融合戰略,如今iPad與Mac之間的界限也愈發模糊。而iPad和Mac未來將彼此交融這件事,或許並非空穴來風。

日前有傳言稱,蘋果正在研發一款16英寸的iPad系列機型,並預計將於2023年四季度發佈。據稱,「16英寸的iPad可能會面向創意專業人士,如喜歡大屏幕的圖形藝術家和設計師。目前沒有提供關於這款未來設備的更多細節,它的屏幕尺寸與16英寸MacBook Pro相同,將為用户提供了大得多的工作畫布。」

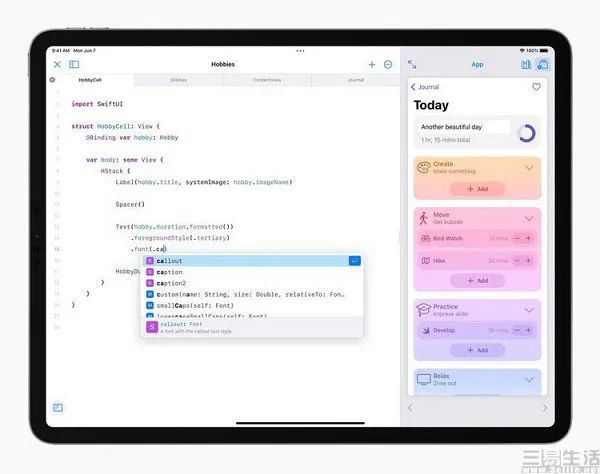

與此同時,也有爆料信息透露了這樣一則消息,蘋果正在為搭載M2芯片的iPad Pro適配一個特殊版本的macOS,其內部測試版代號為「Mendocino」,並預計將於明年發佈。據悉,這一系統版本將對觸摸、顯示比例、UI設計、窗口縮放進行鍼對性優化,並提供與macOS桌面端相似的使用體驗。

自從蘋果帶來突出生產力屬性的iPad Pro,將iPad系列的使用場景從傳統的家庭娛樂推廣到工作學習開始,就一直盛傳將會推出比現款12.9英寸iPad Pro更大屏幕的新品。那麼未來的iPad為什麼需要一塊比12.9英寸更大的屏幕,這個問題實際上可以從喬布斯當年對iPad的定位中找到答案。

「介於手機和筆記本電腦之間的第三種設備」,是喬布斯對iPad的定義。彼時,3.5英寸的iPhone 4與9.7英寸的初代iPad可以説是涇渭分明,其中iPhone負責移動通訊、聊天、上網衝浪,iPad用來玩遊戲、看視頻,而MacBook則用於解決工作和學習的需求。這樣看來,iPhone、iPad、MacBook三類各具特色的便攜設備,就將消費者的需求完美覆蓋了。

只可惜,喬布斯當年中設想的「三角關係」並不穩固。智能手機是移動互聯時代的通用計算設備、電腦則是從上世紀六七十年代就開始成為生產力工具的存在,唯獨平板電腦是消費升級的產物。隨着用户需求的改變帶動了智能手機的大屏化,蘋果也不得不主動放棄了3.5英寸這一喬布斯口中的「黃金尺寸」,而當年「Bigger than bigger」的iPhone 6更是讓iPad變得有些尷尬。

畢竟從消費者的角度出發,iPad與iPhone最直接的差異就是屏幕尺寸。既然iPhone的尺寸在逐漸變大,與iPad在視覺觀感上的差異被逐漸抹平,那麼預算有限的消費者又有什麼理由去額外購買iPad呢?由於這一疑問始終縈繞在消費者心頭,也造成了在此次疫情前的一段漫長時間里,平板電腦始終處於「百足之蛇死而不僵」的狀態。

爲了重新激活iPad產品線的活力,蘋果方面在2018年推出了iPad Pro,后續更是帶來了專為平板電腦設計的iPadOS,以及以Adobe全家桶為代表的一系列適配iPad的生產力工具應用。對於一個具有生產力工具屬性的設備而言,更大的屏幕無疑就成爲了剛需,而爲了給Apple Pencil有更大的施展空間,12.9英寸的iPad Pro也應運而生。

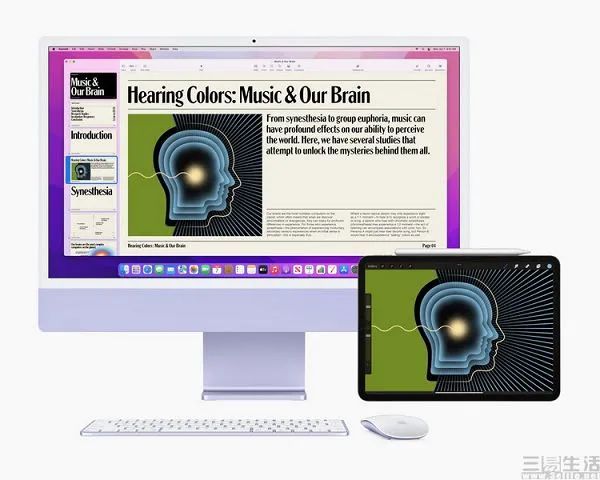

如果僅僅將iPad Pro作為一款輕度辦公和學習的設備,搭配「隨航」功能后,這個設備幾乎就能夠完美的實現其設計出的用途。現在看來,蘋果顯然不僅僅希望iPad Pro在生產力工具領域處於「淺嘗輒止」的狀態,而iPad系列出現16英寸的版本,則代表着其還有更大的野心。

面向生產力場景的應用在功能上往往是較為複雜的,而花樣繁多的按鈕,也是微軟Office、Adobe全家桶等傳統軟件的特色,這一設計毫無疑問來源於PC時代,是爲了契合能夠更加精確操作的鍵鼠。而iPad採用的操作邏輯是觸控,這就使得微軟、Adobe的應用在適配了iPadOS后,更大的屏幕會在客觀上讓用户的體驗更舒適。

從某種程度來説,如果未來真的有16英寸版本的iPad,它應該對標的應該是類似微軟Surface Laptop Studio這類產品,面向諸如設計師、畫師等,既需要一定的操作精度,又青睞觸控操作的用户羣體。當然,想要博得這類專業用户的歡心,僅靠一個大尺寸屏幕是不現實的。所以為iPad帶來簡化版的macOS,無疑是從軟件上打消目標受眾的后顧之憂。

當iPad Pro支持簡化版macOS后,最大的變化就在於開發者不用再為iPadOS進行專門適配,成熟的macOS應用將可以直接在iPad Pro上使用。大家不妨試想一下,一塊大尺寸的觸控屏、一個基礎功能齊全的macOS,再搭配性能比肩桌面PC處理器的M2芯片,iPad Pro完全就可以被視為觸控版的筆記本電腦了。

本文來自微信公眾號「三易生活」(ID:IT-3eLife),作者:三易菌,36氪經授權發佈。

推薦文章

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

美股機會日報 | 降息預期升溫!美國1月CPI年率創去年5月來新低;淨利、指引雙超預期!應用材料盤前漲超10%

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?