熱門資訊> 正文

中產的魔幻時尚和Lululemon的野心

2022-10-28 12:11

在12月6日發佈的《飛不起來的Allbirds》原創文章中,我們分析了DTC運動品牌Allbirds的困境,同時我們也發現它的對標公司Lululemon是一個線上線下DTC渠道都很成功的案例。而深究其成功原因,不只是渠道這一點。

Lululemon從一條舒適的瑜伽褲起家,成立15年銷售額翻了近一百倍,並在歐洲、北美以及東南亞等地區引導女性着裝方式的革新。不僅是在瑜伽健身館,在辦公室和步行街都能看到它的身影。當一個品牌被人們當作身份的象徵時,這家公司已經擁有了無可複製的競爭力。這也是為什麼在Nike、Adidas、Under Armour等巨頭雲集的專業領域,Lululemon仍然擁有廣泛消費羣和較高淨利率的原因。

為什麼Lululemon門店從不降價促銷,消費者卻趨之若鶩?為什麼Lululemon要請當地的健身教練、瑜伽老師作為品牌代言人?為什麼Lululemon堅持要做DTC渠道?本文從產品、品牌、營銷、渠道多個角度講述了Lululemon成功的原因,或許你將從中找到答案。

(本文分為上下兩部分,上半部分我們編譯了Lululemon是如何成為現象級企業的。下半部分將放在下次推送,討論有關對Lululemon的估值研究,為什麼目前不看好Lululemon以及其潛在市場機會。)

本文目錄

1.創新:優秀的產品性能

2.品牌:作為身份的象徵

3.營銷:社區驅動的營銷打法

4.渠道:DTC嘗試和多店型策略

Lululemon(股票代碼:Lululemon)是一家值得研究的現象級的企業。2005年,Lululemon的銷售額為4070萬美元。15年后,這一數字翻了近一百倍。在此期間,Lululemon的複合年增長率高達35%,幾乎觸摸到了行業天花板,而成功如亞馬遜,其複合年增長率也僅為28%。Lululemon的產品與市場的契合程度可見一斑。

但先不要着急興奮,我可能要為你的熱情潑上一盆冷水——實際上我並不看好Lululemon。

在90 年代,當Chip Wilson在上一堂瑜伽課時,他注意到班上的女性朋友都穿着透明的薄舞服——完全就是縮小版的男士運動衫。爲了給女性提供更好的服裝選擇,Chip Wilson於1998年在加拿大温哥華創立了Lululemon。

在快時尚佔領服裝零售業的時代,Lululemon的瑜伽褲因其產品耐用性而倍受消費者青睞。雖然它最初是為瑜伽課設計的,但很快就將其運用到了更為普遍的領域,最終形成了西方女性着裝方式的一場革命。

在收聽了Chip Wilson所撰寫的有聲讀物「Little Black Stretchy Pants」之后,我逐漸開始瞭解Lululemon令人難以置信的成功。通過分析,我發現有四個因素驅動着Lululemon的崛起,即創新、品牌、分銷和營銷。

01 創新:優秀的產品性能

也許是無心插柳,Lululemon發掘了「運動休閒」這個細分市場,儘管這個詞實際上並未得到Wilson的認可。相比之下,他更喜歡「專業服裝」這個詞,在他看來「運動休閒」——那是世界上最不重要的東西。我們的產品首先基於功能性,外表的美觀是錦上添花。而所謂‘運動休閒’,則是將美觀放在第一位,然后試圖讓它看起來很‘運動’。」

Lululemon的創新文化源於其創始人,因為他致力於使公司的成功長期延續——在這一行業中成功往往是曇花一現。Wilson在他的書中曾提到:「每天我走進辦公室都會問自己,如果我必須與Lululemon競爭,我會怎麼做?......我執着地想要為我們的成功築起護城河。」

那麼,這條瑜伽褲有什麼特別之處呢?

爲了發現答案,我在網上為我的妻子訂購了一條Lululemon的瑜伽褲。事實證明,這條瑜伽褲「非常舒服」。更重要的是,這種舒適不會以犧牲時尚感為代價。一位朋友提到,儘管在突出女性曲線美的這一方面,服裝品牌Spanx有一個名為「Booty Boost Active」的產品線做的很棒,但是兼顧舒適性與時尚感實非易事。

圖:Lululemon服飾

爲了保護知識產權,Lululemon為其製作瑜伽褲的材料「Luon」申請了專利,即81%的尼龍和19%的萊卡。隨着瑜伽褲的成功,競爭品牌紛紛推出了瑜伽褲系列產品。如GAP的子品牌Athleta,其推出的瑜伽褲較Lululemon便宜20美元。同樣地,Athleta也為自己的製作材料「Pilayo」申請了專利——約88%的尼龍和12%的萊卡。此外,Nike、Under Armour、Reebok也都推出了自己的瑜伽褲。儘管Lululemon在過去始終積極地嘗試保護自己的專利,但是最終不是和解便是撤銷了指控。

儘管Lululemon想讓我相信其產品的卓越性能,但我認為這其實是著名的可口可樂/百事可樂問題——如果去掉標誌,有多少女性能夠正確區分Lululemon和Athleta的瑜伽褲?因此,即使Lululemon能夠在西方社會(以及逐漸興起的東南亞)引導女性着裝方式的革新,但創新本身可能並不是其實現持續成功的原因。所以我們還需要進一步研究剩下三個更重要的原因:品牌、分銷和營銷。

02 品牌:作為身份的象徵

雖然我們可能都瞭解「品牌」是什麼,但我最近遇到了一個真正引起我共鳴的定義。Patrick O’Shaughnessy最近在播客中提到了他對品牌的看法:「品牌是高質量、一致性的結果……在於能否始終如一地提供真正高品質的產品以贏得消費者信任。得到信任需要時間,也需要持續的努力。」

這是一種非常有趣的看待品牌的方式,我在不同的環境中思考得越多,它對我來説就越直觀。正如同我們也試圖在做的——投資研究也應當實現高質量與一致性。

那麼Lululemon是如何做到這一點的呢?首先,Lululemon產品的高質量在前文已有所涉及。其次,全球只有39家廠商(主要在越南和柬埔寨)能夠生產Lululemon的產品,其中有5家佔據了總產量的56%,規模最大的1家在2019年佔比更是達到了17%。因此,Lululemon的產品製造線十分集中,這有助於他們保持產品的高質量與一致性。不過,與更加多樣化的製造商選擇相比,Lululemon與其產品上游顯然形成了相互依賴的關係,因此該策略需要權衡利弊。

圖:Lululemon品牌logo

為什麼保持產品的高質量如此之重要?Lululemon的前任COO,Stuart Haselden在2018 年第四季度的財報電話會議上有提到:「需要特殊指出的是,由於我們產品的退貨率極低,因此我們能取得較其他公司更高的線上毛利率。」 這一點至關重要,因為服裝在線上零售的退貨率是實體店的3倍。儘管始終如一的質量並不是Lululemon退貨率低的唯一原因,但不可否認,它確實有很大的幫助。

不過,雖然Lululemon在品牌方面得到了較高的評價,但它仍然沒有捕捉到其品牌力量的全部精髓。事實上,那些被賦予了「身份象徵」的品牌,其品牌價值已然超越了「高質量與一致性」的定義——比如擁有一輛法拉利可以清楚地表明您的淨資產。儘管Lululemon的瑜伽褲不可能具有與法拉利相同的「象徵性」,但它至少能表明您有能力放棄20美元的Amazon瑜伽褲、79美元的Athleta而選擇100美元的Lululemon。

Lululemon的「身份象徵」具有十足的社交信號,從一條瑜伽褲來看它確實不便宜,但如果將其視為一種表達時尚感、品味和社會地位的方式,那麼成本實際上並不高。尤其是Lululemon的產品在不同地區保持着相同的定價,因此這種身份象徵在國際市場上可能會更加顯著。

值得一提的是,儘管Lululemon具有一定的品牌價值,但與那些具有網絡效應的企業相比,其品牌效應可能不那麼持久。他們之所以能夠長期維持其品牌價值,在於其渠道和營銷策略。

03 營銷:社區驅動的營銷打法

在看到Lululemon時,我腦海中浮現的第一個問題是:Nike到底為何在與Lululemon的競爭中落敗?我始終認為Nike擁有令人難以置信的企業護城河,這不僅是因為它的品牌,還因為它能夠始終藉助其企業規模強化品牌價值的傳播。從本質上講,當我想到耐克時,我並不認為他們是一家賣運動鞋服的公司,而是一家碰巧賣鞋的營銷公司。

2020年,Nike在廣告和促銷上花費了36億美元,約佔其收入的10%,這一數字幾乎接近了Lululemon的全年收入。Nike與Adidas、Under Armour相比最大的優勢未必是產品質量,而是能夠得到眾多世界超級巨星的一致認可。但是,就算您採用與Nike相同的營銷方式與其競爭,您也未必能夠獲勝。因為在此過程中,您很難在不破壞利潤的情況下擁有與Nike相同量級的代言數量,比如Adidas與Under Armour,其收入分別約為Nike的70%和15%。

Lululemon從一開始就瞭解這種不平衡競爭的問題所在,因而選擇了一種以社區驅動的營銷策略。他們目前在全球擁有2000多名品牌大使,其中具有代表性的大使一般與公司合作兩年。除了現有的大使外,Lululemon還擁有15000名「退役」大使,並持續與其保持聯繫。

圖:全球各地的Lululemon大使

那麼,誰是具有代表性的大使?在超過2,000名品牌大使中,只有不到50人被認為是全球大使,其中大多數是不同運動項目的運動員,其余的大使是「門店大使」,通常是當地的瑜伽教練或健身專家。任何有一定社會影響力的人都可以申請加入Lululemon的門店大使計劃。這些大使其本質上是Lululemon在各自社區的代言人。根據不同類型,他們會被安排教免費的門店瑜伽課程或每月舉行的一系列不同主題的討論。

而Lululemon要為他們的大使做些什麼?除了可以搶先體驗新產品和品牌活動之外實際上並不能給提供太多。此外,Lululemon會聽取大使們的反饋意見,其中一些可以成為他們設計和產品決策的一部分。本質上,大使與品牌之間是一種共生關係,因為大使有機會通過在Lululemon的門店結識新朋友和潛在客户來發展業務。此外,Lululemon能夠藉此擁有「第三人」來幫助其向客户推銷產品,這比明星帶貨更真實,也更貼近生活。而鑑於Lululemon的品牌影響力,我想這些大使也的確是品牌本身的忠實粉絲,這拉近了品牌與客户的距離,而不僅僅是商品買賣的關係。

而我真正喜歡的是這些由門店大使主導的店內活動,它為Lululemon的實體店提供了一種新的使命,而不僅僅是一個購物的場所。在實體店中,客流量是最終的晴雨表。而Lululemon龐大的客流量使這些活動成爲了門店中引人關注的焦點,並藉助大使有效地吸引和整合客户到Lululemon的粉絲圈中,這是其競爭對手難以複製的策略——比使用明星作為品牌代言人更便宜、有效。考慮到明星在品牌推廣方面的關鍵作用以及追求他們所需要投入的營銷費用,明星代言的成本不太可能得到改善。截至目前,Lululemon基本上已經完全放棄了這種競爭激烈的營銷手段。

以下這些數字反映了Lululemon營銷戰略的有效性。Lululemon的高價值客户(定義為消費前20%的客户)保留率為92%,NPS為83。這些驚人的數字清楚地證明了Lululemon在其700萬客户中的「神聖光環」。

04 渠道:DTC嘗試和多店型策略

Lululemon是一家垂直整合的零售商。換言之,它並不像Nike、Adidas、Under Armour那樣,你無法從你最近的Footlocker或Dicks商店直接購買到Lululemon的產品,只能通過直營門店或線上官網購買。

Lululemon對客户體驗高度關切,因為你無法通過簡單的品牌外包來建立和維持一個狂熱的品牌追隨者團體。而Lululemon的門店策略則完美地迎合了這些人。

Lululemon門店有四種類型:

1、傳統門店:這些商店通常為3000平方英尺。5~6年前,無論是在郊區市場還是在市中心的時尚街區,這是Lululemon唯一的門店類型。

2、季節性門店(快閃店):Lululemon簽訂3~6個月的短期租約,每年開設60~70家季節性門店或快閃店。他們有時這樣做是爲了在建立全新門店之前試水,也可能僅僅是因為所討論的市場或位置對於建立全新門店無法產生足夠的經濟效益,但仍然可以通過季節性門店產生客流量並結合當地需求創造收益。從數據上看,這些門店的所有客户中有35%是新客户,公司管理層稱這一指標通常能夠高於傳統門店。

3、店面升級:通過將面積從3,000平方英尺擴展到5,500平方英尺來實現部分門店的轉型。擴大后的門店能夠同時擁有男士和女士兩個產品分類。根據公司的説法,在擴大門店規模並增加男士產品的數量后,他們在這些門店的男裝業務在第一年增長了50~60%——在沒有任何額外門類擴張的前提之下。即使在第二年及以后,這些門店的銷量通常也高於傳統門店。Lululemon最初希望擁有獨立的男女店,但最終他們更傾向於採用聯合定位策略來推動增長。

圖:Lululemon門店

4、體驗式門店:這一類型的門店面積達到20,000平方英尺。以芝加哥林肯公園的門店為例,體驗式門店除傳統門店的銷售區域外,還擁有冥想空間、「汗水工作室」、每天提供6~10 節課以及多種飲料的「燃料空間」。林肯公園門店的牆壁飾有45位Lululemon的品牌大使。至2023年,Lululemon預計將有約10%的門店會是體驗式門店。

Lululemon的門店策略清楚地表明,他們沒有一刀切地開設某種門店,而是在瞭解消費者消費足跡的基礎之上,滿足了其所需的不同差異化程度的門店需求。如前所述,真正讓我印象深刻的是,他們的實體店具有明確的目標思維,以及圍繞建立、培養和提升「品牌信仰」的一系列體驗。在去年,Lululemon門店每平方英尺的銷售額為1,657美元,與之相對比的是,美國零售店的平均銷售額約為325美元,這進一步佐證了公司戰略的成功。

當然,700萬客户不一定都覺得他們是「信徒」的一部分。他們中的許多人大概只是想要一條漂亮、舒適、時尚的褲子,他們也許只是購買,可能不一定想來門店參加與大使們的課程或聚會。事實上,Lululemon的DTC(Direct To Customer)戰略已經確保了公司能夠通過客户變現。

Chip Wilson曾提到過他一直偏愛垂直零售的原因。一方面是出於品牌的考慮,比如降價能夠促進銷售,但是這顯然會稀釋品牌價值。此外,他提到的另一個理由非常有趣,即批發商只是希望品牌持續地向他們提供賣得好的產品,而不那麼願意去嘗試新設計與新時尚的產品。

而Chip卻鍾愛「像個健忘者那般開始設計」,只有垂直零售能滿足他對於持續創新的追求。或許有人想問,倘若垂直零售真的具有這些優勢,為什麼其他公司不這樣做?答案是,建立客户的消費足跡需要更多的成本、更復雜的物流以及更多的時間來擴展。但是,隨着Nike也開始關注DTC,這一品類的頭部企業逐漸開始越發地重視垂直零售。

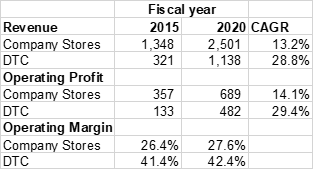

過去幾年,Lululemon一直是電子商務和DTC等長期趨勢的直接受益者。5年前,DTC僅佔據了其總銷售額的17.9%。而就在當其他零售商還在猶豫轉向電子商務是否會蠶食他們的收入和利潤的同時,Lululemon的門店銷售額與DTC銷售額在沒有犧牲毛利率的前提之下以令人稱羨的速度實現了增長。

圖:Lululemon過往銷售表現

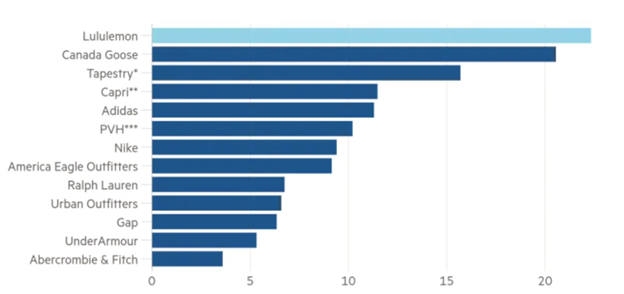

儘管商業模式並不完全相同,但競爭品牌之間盈利能力的比較已然進一步證實了Lululemon的運營能力達到了另一個更高的層次。

圖:各品牌盈利能力對比

此外,Lululemon多年來建立的企業文化對其走向成功發揮了至關重要的作用。按照公司內部的行話,顧客被稱為「客人」,而銷售人員則被稱為「教育者」。根據Glassdoor所提供的數據,89%的消費者會向朋友推薦Lululemon,這一指標高於蘋果的84%和亞馬遜的77%。創始人Chip Wilson真切地認識到:員工絕不僅僅是實現企業目的的手段,而是真正的人,當他們的整體自我也得到照顧時,他們會與工作產生更好的共鳴。從成立之日起,Lululemon的員工就被告知要在個人、職業和健康三個方面寫下他們未來1年、5年以及10年的目標。當然,其他公司也可以提出這些靈活的管理策略,但要真正執行它,並説服員工認真對待並相信它,則是另一回事。

上述都是Lululemon值得讚譽的地方。本次深度研究的下半部分內容將解釋為什麼儘管Lululemon擁有如此之多的優勢,我仍然看衰它,這顯然更加重要,敬請期待。

本文來自微信公眾號「RockFlow Universe」(ID:gh_24ecb8bfb8e9),作者:MBI Deep Dives,編譯:橙橙星人,36氪經授權發佈。

推薦文章

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?