熱門資訊> 正文

美國石油霸權還能走多遠?

2022-09-29 09:30

- 西方石油(OXY) 0

- 雪佛龍(CVX) 0

- 美國能源(USEG) 0

本文來自:高瑞東宏觀筆記 作者:高瑞東 劉星辰

今年以來,俄烏衝突推升全球能源價格,推高各國通脹水平。美國也深受高通脹困擾,美國總統拜登不斷尋求各方途徑,增加原油供給,但並未見效。這是否意味着美國石油霸權已經難以為繼?在此背景下,本文重點闡述美國建立和維繫石油霸權的關鍵機制,以幫助讀者更好地從地緣政治角度理解石油價格的運行邏輯。

核心觀點:

20世紀80年代以來,美國通過攪局中東、石油美元、頁岩油革命等一系列舉措,重塑石油霸權、鞏固美元和軍事霸權。但2016年以來,隨着全球石油供給主體和消費重心的變化,美國推行的中東收縮戰略,使其逐步失去中東地區的主導地位,美國獨霸正轉變為多元平衡,石油霸權的推行遭遇多重阻力。

美國石油霸權的真相

歷史上,各國對石油資源和定價權的爭奪從未止步。二戰后,美國憑藉着其軍事、政治、經濟等一系列綜合實力的崛起,深刻影響着全球石油供給、需求、運輸、交易等各個環節。可以説,石油霸權,是強國屬性的綜合映射。總體而言,經歷多年培育,美國建立的石油霸權,順利實現其四大政策訴求。

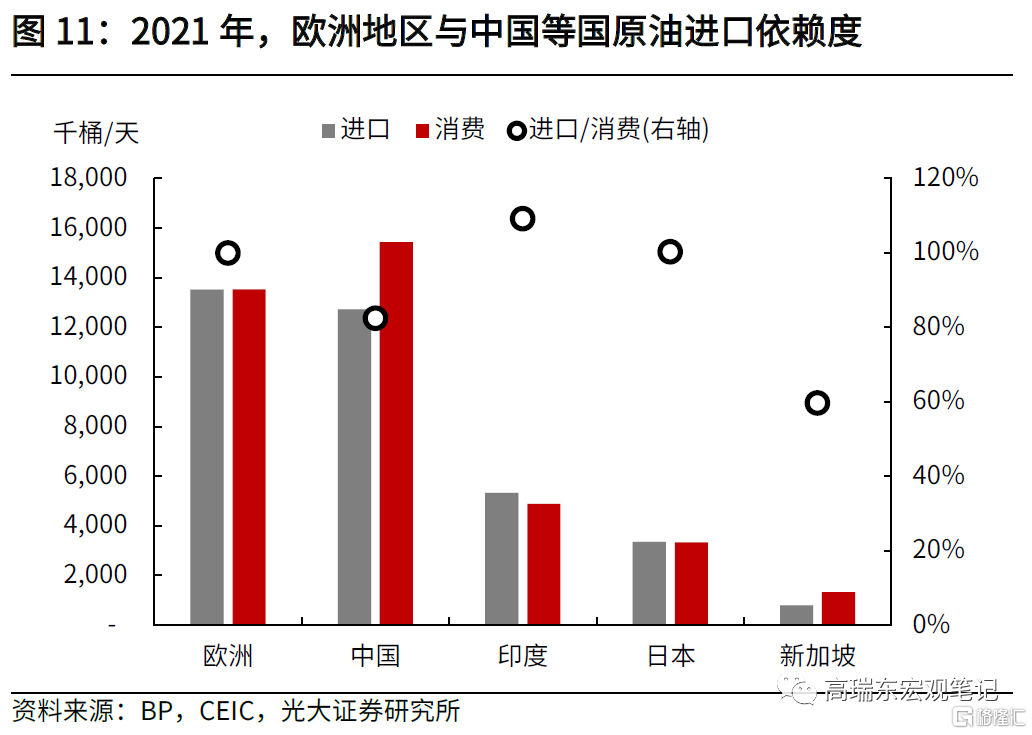

第一,保障本國能源安全,經歷多年發展,美國最終從石油進口國轉變為淨出口國。第二,間接遏制歐盟、日本和印度等石油消費國,使得其在國際關係中擁有更多運作的籌碼。第三,藉助低油價打壓石油生產國,遏制他國經濟發展。第四,維護美元霸權地位,確保霸權機制持續運轉。

美國石油霸權如何構建和維繫?

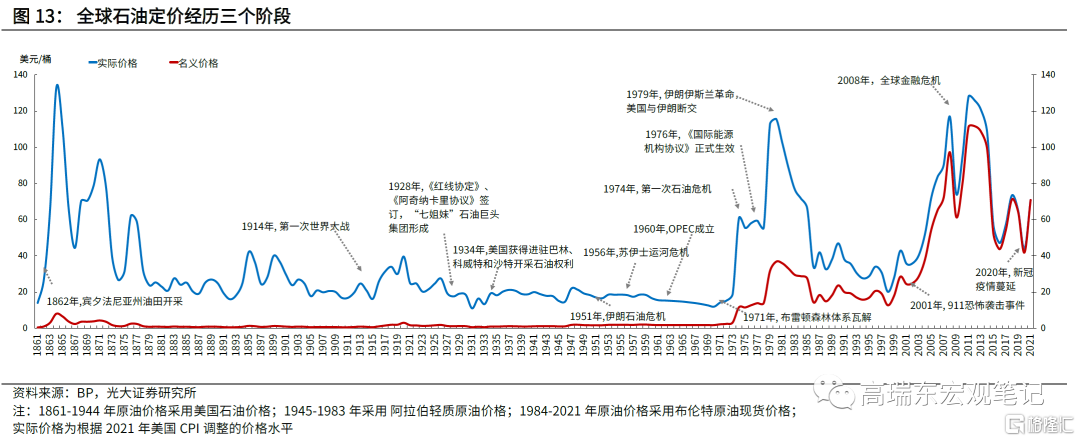

1861年以來,國際原油定價權的三次轉移,標誌着石油霸權的更替。1861年-1944年,採用的是美國平均原油價格;1945年-1983年,採用的是阿拉伯輕質原油價格;1984年至今,則採用的是北海布倫特現貨價格。其標誌着以美國為主的西方石油公司壟斷定價,到中東產油國定價,再轉向市場定價的三個歷史階段。

本質上而言,原油定價權的演變,即石油市場控制力的變遷,取決於世界政治經濟形勢的變化,包括世界石油生產和消費重心的轉變。在此期間,美國爲了建立和鞏固石油霸權體系,不斷轉變其應對策略。我們將美國石油霸權體系的演變相應分為三個時期,包括壟斷期、衰落期和重塑期。

在上篇中,我們重點介紹美國石油霸權的壟斷期和衰落期,回顧早期美國與中東產油國國之間的石油博弈。

壟斷期(1861年-1944年):早期美國以中東為戰略支點、以跨國公司為載體、以全球佈局的軍事為保護,構建石油霸權體系。

衰落期(1945年-1983年):進入1940年之后,隨着中東石油力量的崛起,第三世界產油國開始陸續反抗英美石油巨頭。隨着利潤半分協議的簽署、OPEC組織成立,美國對於中東產油國的控制力逐步減弱,石油定價權轉向OPEC,這一時期美國石油霸權走向衰落。

風險提示:俄烏衝突時間持續超預期;全球原油價格超預期上行。

一、美國石油霸權的真相

石油是當今世界最為重要的戰略資源之一,其需求的高度依賴性與供給的不平衡性賦予其濃厚的地緣政治屬性。

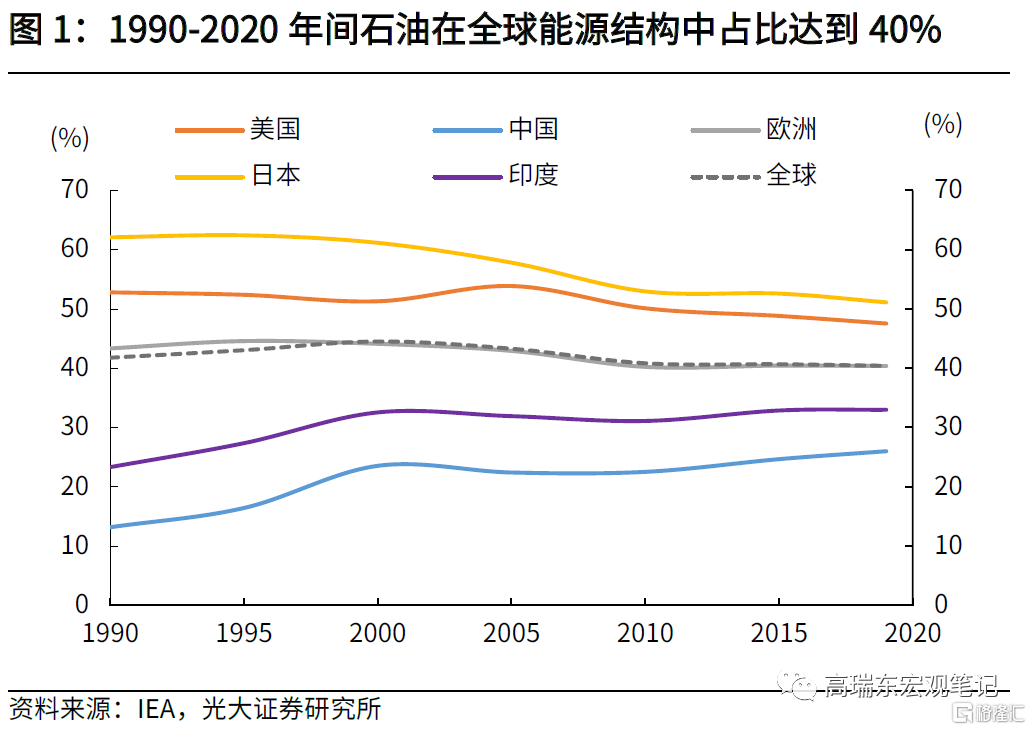

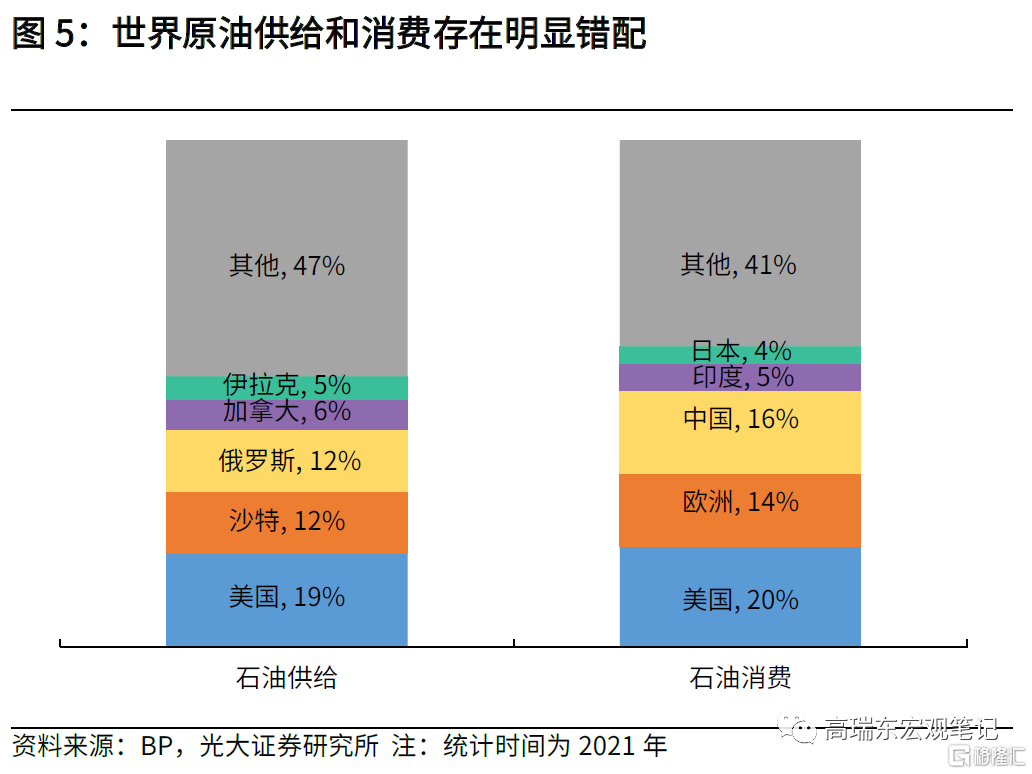

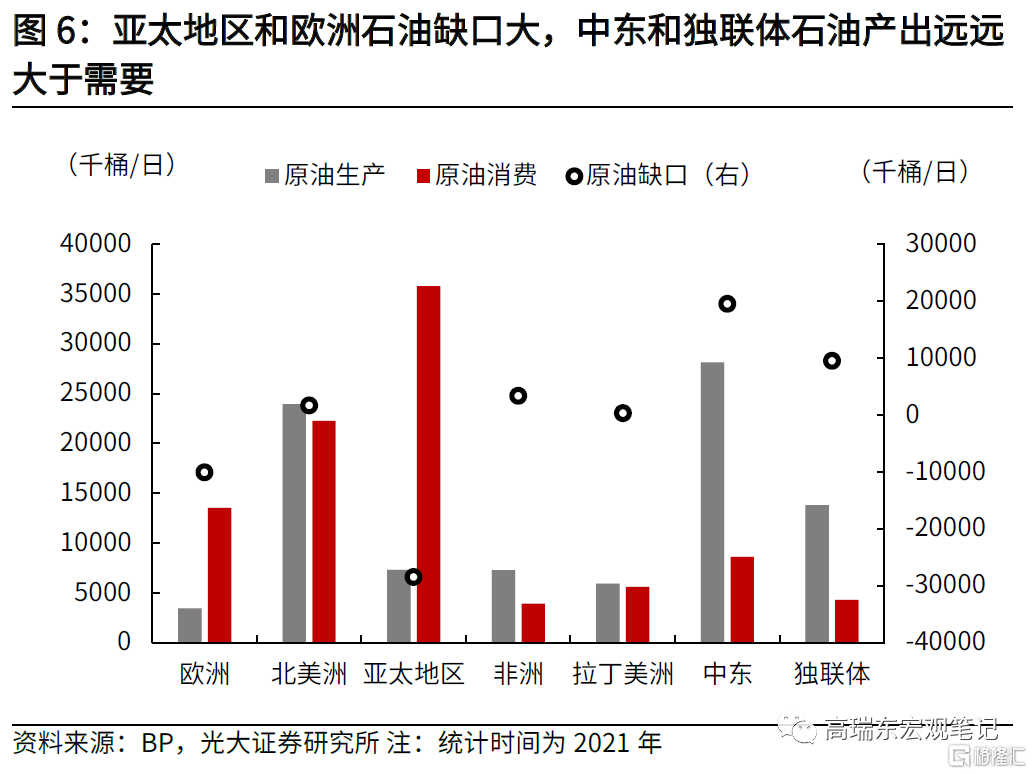

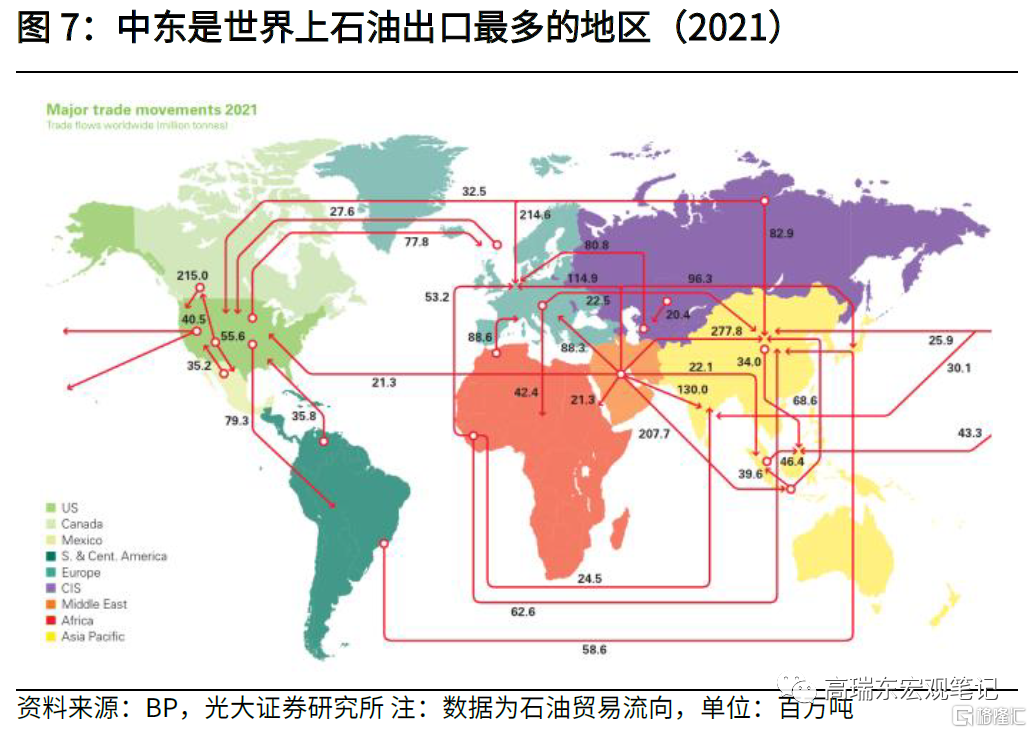

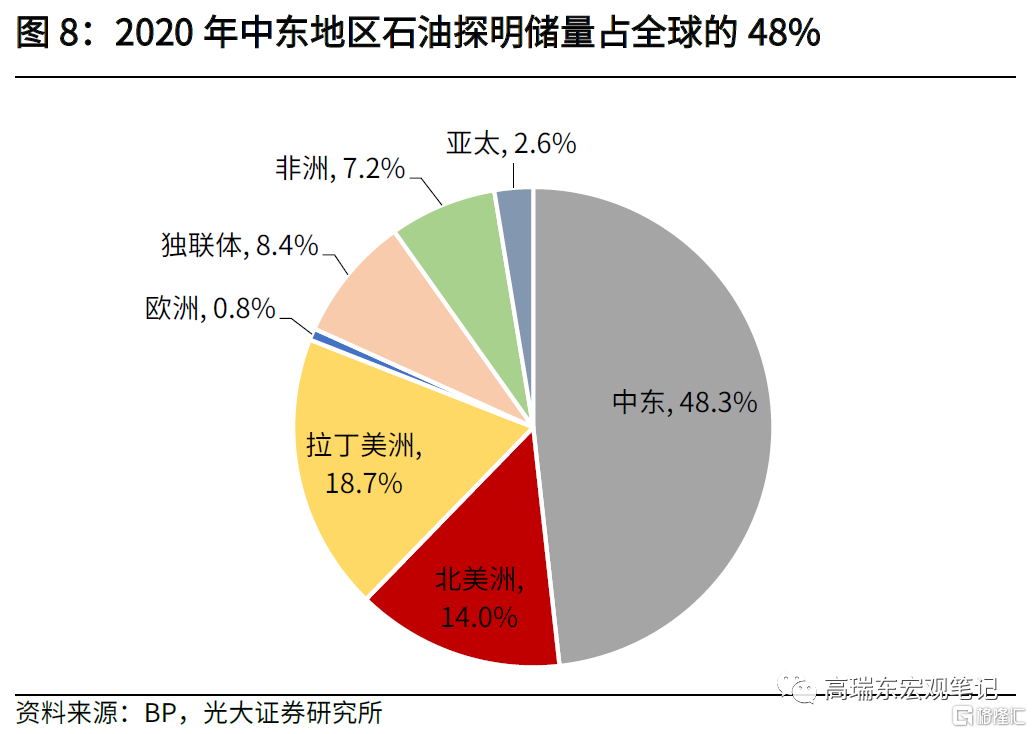

一方面,石油作為世界經濟的血液,無論是作為燃料還是工業用途,都對世界各國的經濟增長與國防安全意義重大。時至今日,石油仍然是世界能源結構中佔比最大的燃料來源,1990-2020年間在全球能源結構中佔比超過40%。另一方面,石油在全球的分佈極不平衡,供給與需求的錯配強化了石油的戰略價值,使其帶有濃厚的地緣政治色彩。2020年,中東地區石油探明儲量佔比達到全球的48%,而原油需求最多的亞太地區,其探明儲量佔比僅為2.6%。

歷史上,各國對石油資源和定價權的爭奪從未止步。二戰后,美國憑藉着其軍事、政治、經濟等一系列綜合實力的崛起,深刻影響着全球石油供給、需求、運輸、交易等各個環節。可以説,石油霸權,是強國屬性的綜合映射。

美國建立石油霸權的目的,不僅僅是保障本國能源安全,更重要的是通過對石油資源和定價權的掌控,間接控制石油消費國和生產國,實現更為廣泛的霸權外溢,持續鞏固美國的世界霸主地位。總體而言,經歷多年培育,美國建立的石油霸權,順利實現其四大政策訴求。

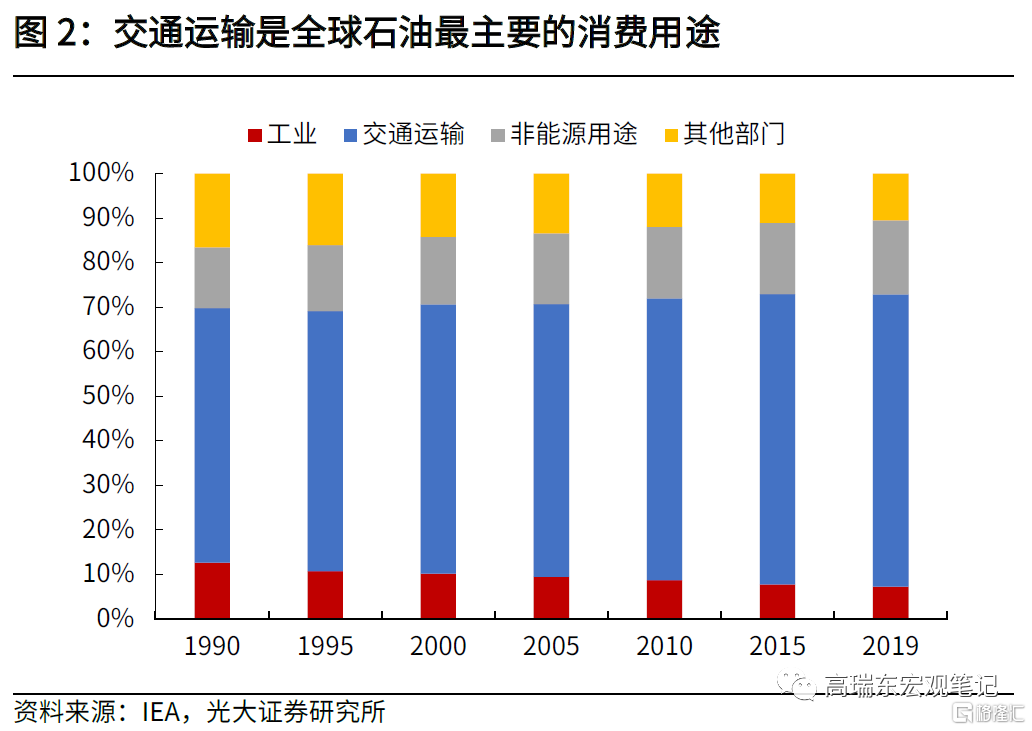

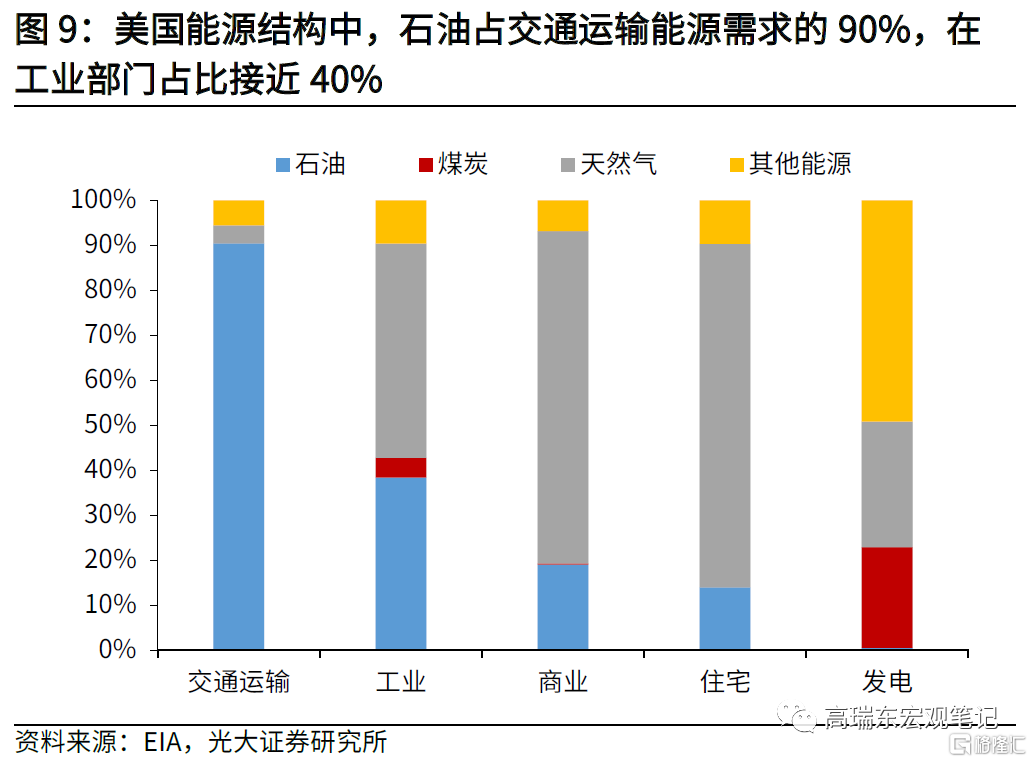

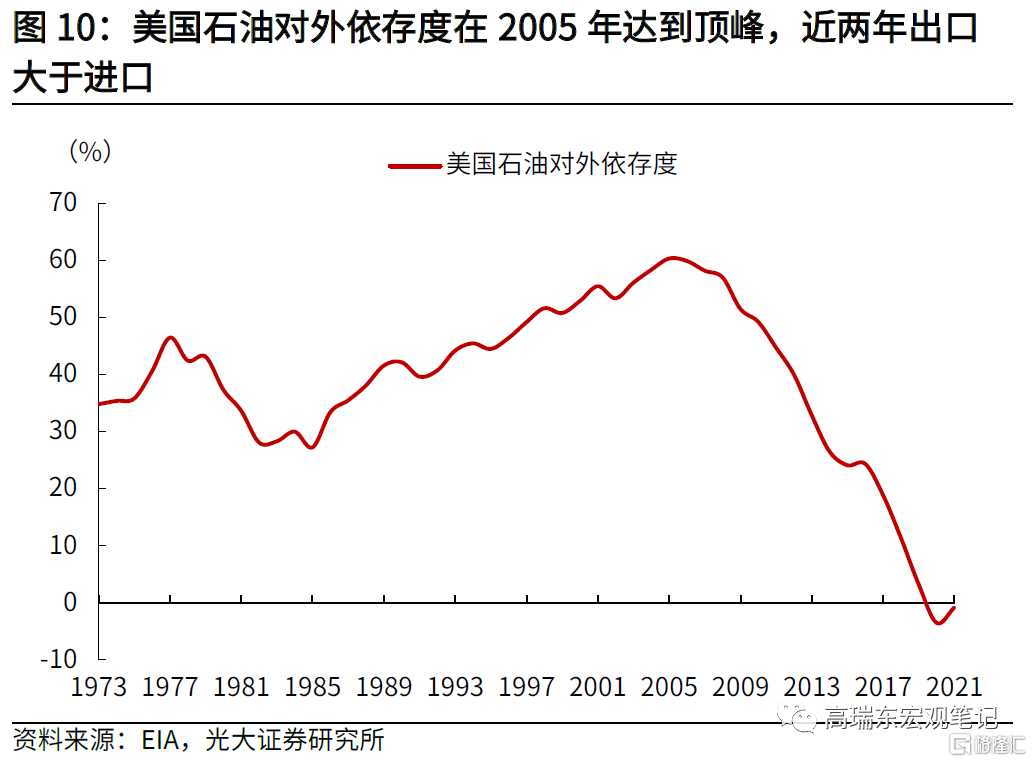

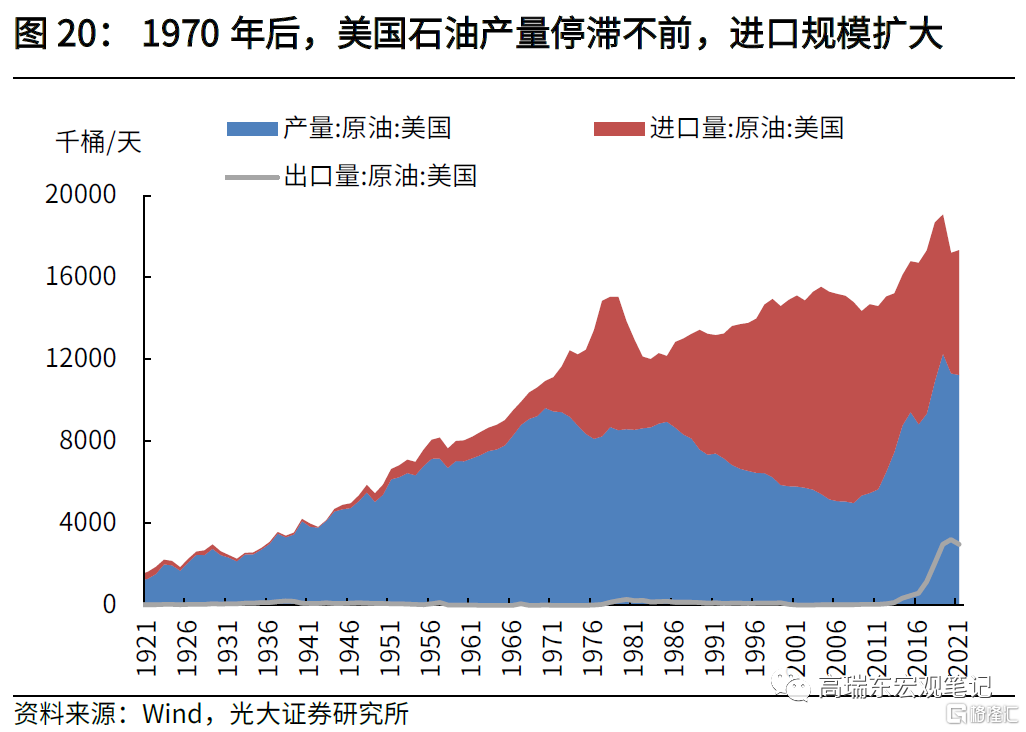

第一,保障本國能源安全,經歷多年發展,美國最終從石油進口國轉變為淨出口國。2021年,美國能源消費結構中,石油佔一次能源消費比重達36%,在交通運輸領域和工業領域佔比更是達到90.4%和38.4%。可見美國經濟依賴石油消費,而本土資源供給不足,早期美國通過海外資源的壟斷、間接控制中東產油國,保障其源源不斷的能源供應。21世紀后,藉助頁岩油革命,順利擺脫外部能源約束。美國石油對外依存度在2005年達到60.3%,此后持續下降,2020年,美國石油出口首次大於進口,成為石油淨出口國。

第二,間接遏制歐盟、日本和印度等石油消費國。對於進口依賴度極高的石油消費國而言,控制其原油供給等於控制其國家命脈。美國石油霸權的建立,使得其在國際關係中擁有更多運作的籌碼。歷史上看,二戰期間,日本出兵佔領了印度南部,美國爲了制裁日本,對其實施了石油全面禁運,極大地削弱了日本的軍事實力。對於西歐國家,美國在軍事上通過北約保證其國家安全,在經濟上,以合理價格提供穩定的石油供應,保證其經濟發展。

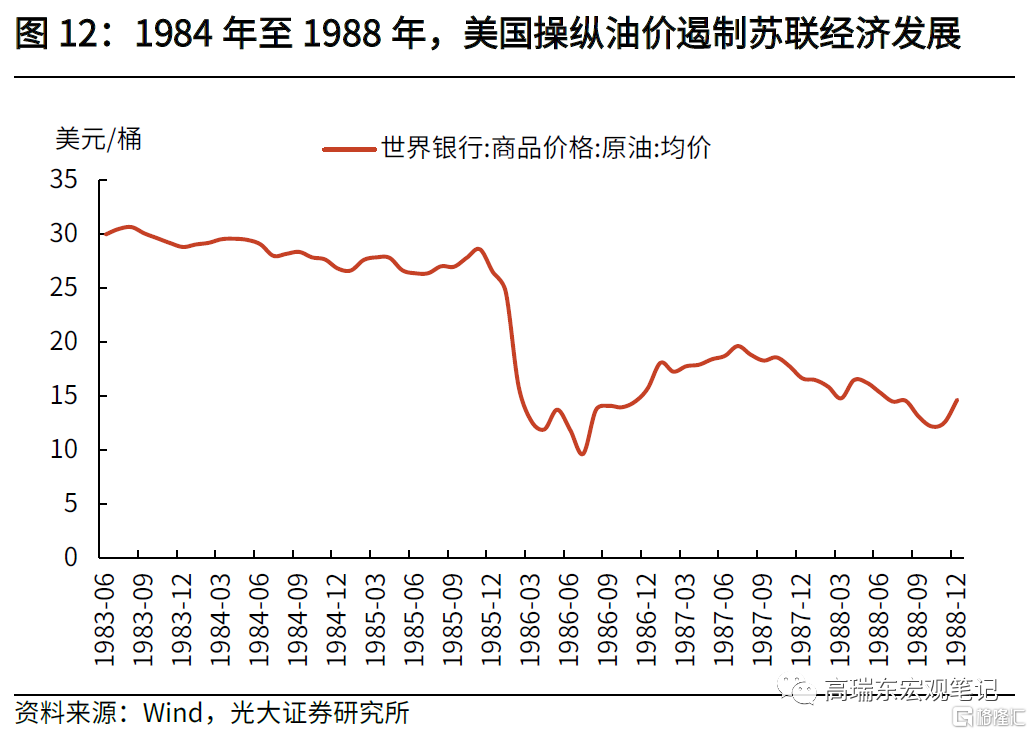

第三,藉助低油價打壓石油生產國,遏制他國經濟發展。美蘇冷戰期間,石油出口是蘇聯獲取外匯的最主要途徑。1984年蘇聯通過出口石油換取外匯190億美元,佔從西方獲得外匯收入的67%。在里根政府授意下沙特、科威特等國持續增產,國際油價從1984年的30美元/桶下降到1986年的11美元/桶,直接導致蘇聯在此階段共計損失400億盧布,加劇了蘇聯的經濟困難。

第四,維護美元霸權地位,確保霸權機制持續運轉。在佈雷頓森林體系瓦解后,美國與沙特等國達成協議,美元成爲了購買中東石油的唯一貨幣。利用「石油—美元—美元計價金融資產」循環,美國不僅通過美元波動間接影響油價,更重要的是通過石油這一絕對「剛需」的綁定,美元重新獲得了足夠有力的支撐,其硬通貨地位得以穩固。

二、美國石油霸權如何構建和維繫?

1861年以來,國際原油定價權的三次轉移,標誌着石油霸權的更替。自1859年,美國賓夕法尼亞州第一口油井成功開採后,石油正式登上歷史舞臺。根據《BP統計年鑑》披露的世界石油價格走勢,可以清晰看到在長達兩個世紀的時間里,國際油價走勢跌宕起伏,其參考基準也不斷轉變。1861年-1944年,採用的是美國平均原油價格;1945年-1983年,採用的是阿拉伯輕質原油價格;1984年至今,則採用的是北海布倫特現貨價格。其標誌着以美國為主的西方石油公司壟斷定價,到中東產油國定價,再轉向市場定價的三個歷史階段。

本質上而言,原油定價權的演變,即石油市場控制力的變遷,取決於世界政治經濟形勢的變化,包括世界石油生產和消費重心的轉變。在此期間,美國爲了建立和鞏固石油霸權體系,不斷轉變其應對策略。我們將美國石油霸權體系的演變相應分為三個時期,包括壟斷期、衰落期和重塑期。

2.1 壟斷期:搶佔中東油田、跨國公司壟斷定價

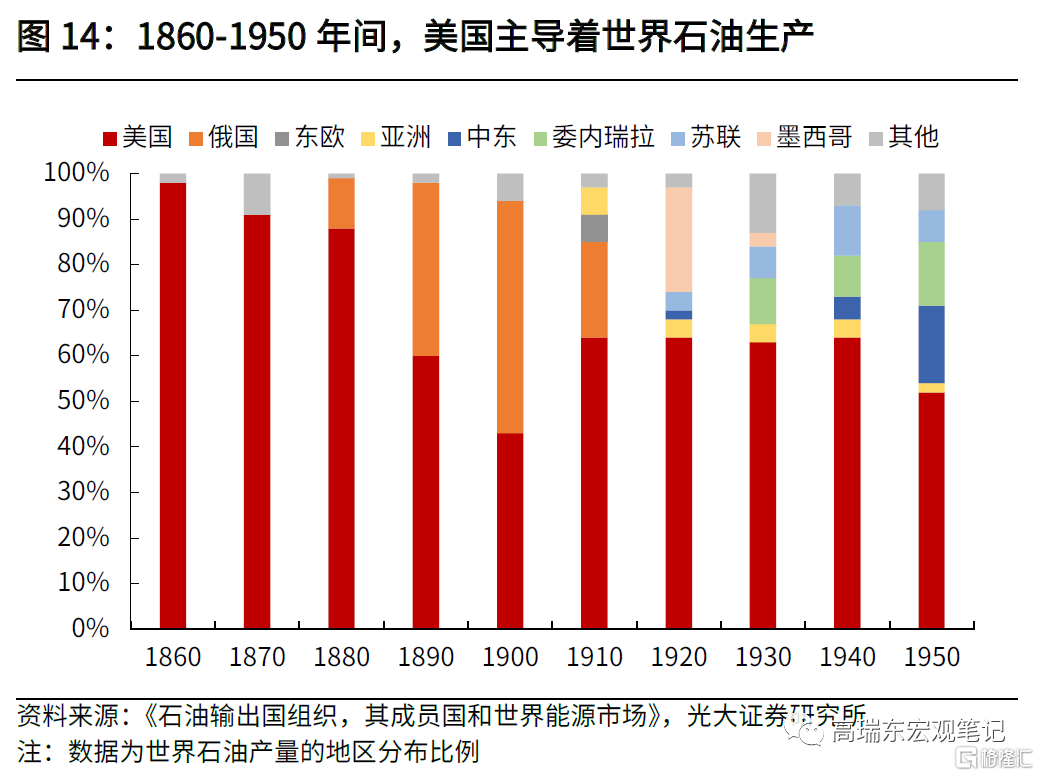

美國是最早的原油開採地,在19世紀半葉主導着世界石油生產與出口。1859年,美國賓夕法尼亞州開採第一口油井后,社會迅速掀起「黑金熱」,大量資本和人力湧入石油行業。在1860年至1910年間,美國生產了世界上超過60%的石油。

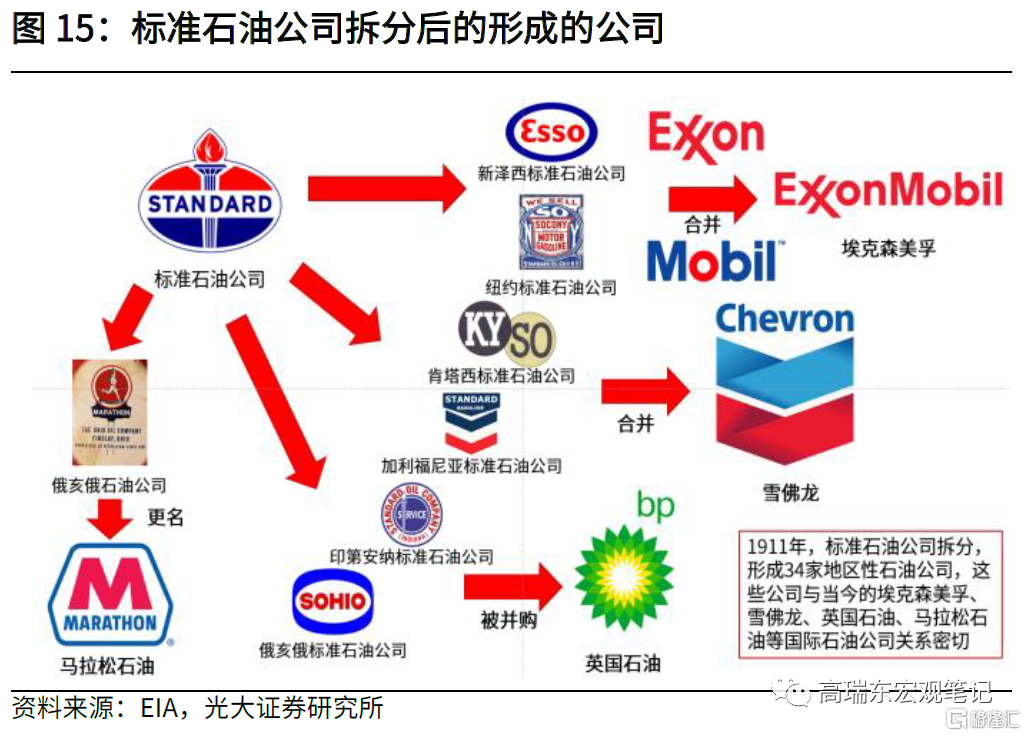

二十世紀初,汽車工業的發展和一戰爆發,引發石油需求激增,推動美國石油業加速發展,壟斷情況初現。第一次世界大戰期間,石油在軍艦動力系統的應用使得歐洲石油需求大增。從1914年戰爭爆發到1918年戰爭結束,美國向協約國輸送石油近1.33億桶 。高漲的石油需求催生了美國標準石油公司,其一度掌控全美3/4的石油提煉、4/5的煤油銷售和超過4/5的煤油出口,控制美國石油市場的90%。儘管標準石油公司發展前景良好,但在當時美國高漲的反托拉斯、反壟斷的情緒下,最高法院不得不於1911年將其解散,拆解后形成了美孚、雪佛龍等公司。

此后,隨着世界多地勘出油田,美國行業地位受到威脅,高漲的石油需求與漸少的資源儲備,迫使美國尋求海外石油資源。

從石油供給來看,20世紀初,諾貝爾家族在阿塞拜疆的石油開採幫助沙俄成為第二個石油生產國,其石油產量在1900年前后一度超過美國。與此同時,國際石油大公司的競爭格局初顯,英荷殼牌石油公司以及英波石油公司開始在國際原油市場活躍。

從石油需求來看,1911年至1918年間,美國的石油消費增長了90%,1914年至1920年間,美國機動車從180萬輛猛增至920萬輛 。美國政府開始擔心石油這一重要戰略資源供應不足的問題。在政府和石油界的共同利益驅動下,美國援引門户開放政策,以支持本國公司獲取海外石油資源。自20 世紀20年代,美國政府便開始在歐洲、俄國和中東等地區,與英國、荷蘭等國家爭奪石油資源。其中,美國最有代表性的石油公司便是由標準石油公司分拆出的新澤西標準石油公司(后更名為埃克森公司)與美孚公司合併而成的埃克森美孚公司。

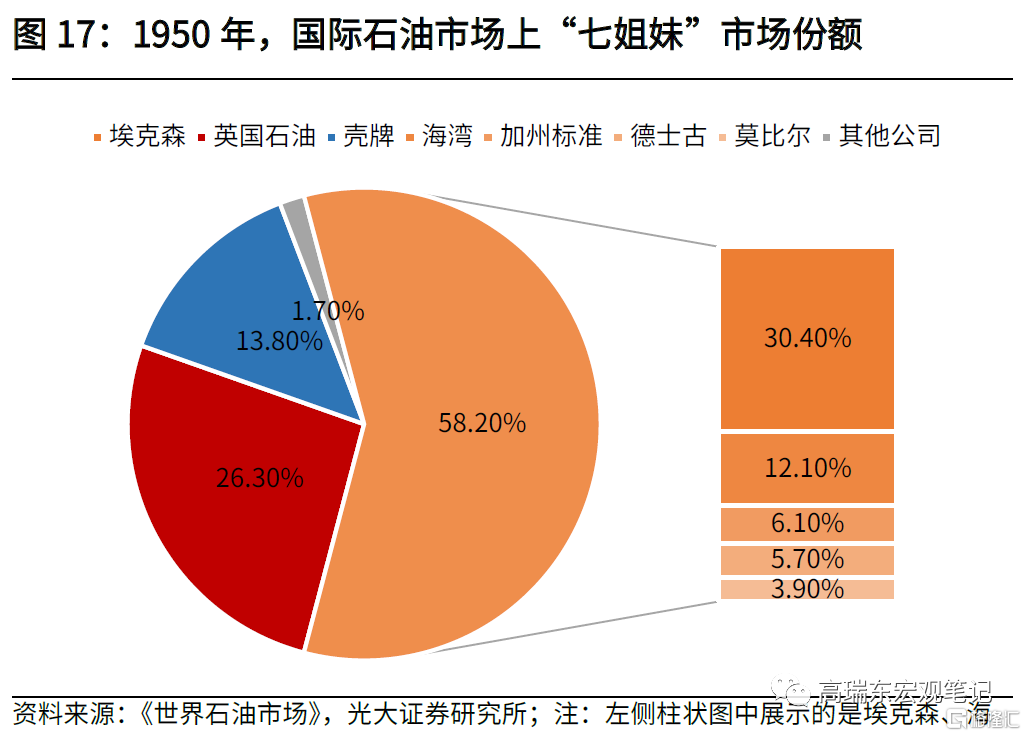

依託壟斷協定,「石油七姐妹」瓜分中東石油資源。

20世紀初,英法荷等國已佔據海外大部分石油資源,均排斥美國公司的加入。美國石油公司多方斡旋,經過六年談判,最終於1928年7月31日,同英荷兩國的石油公司代表簽訂《紅線協定》,約定了伊拉克石油公司利潤分配,其中美國近東開發公司與其他各公司均佔23.5%。此協定是美國構建石油霸權道路上的重要里程碑,標誌着美國打破壟斷,開始介入中東石油開發。

同年9月,美國新澤西標準石油公司祕密聯合其他兩家英荷石油公司,簽署了《阿奇納卡里協定》,要求各方控制生產、相互幫助。同時,該協定確立了石油定價原則,幫助美國維持其高油價,形成壟斷價格。最終,來自美、英、荷的7家石油巨頭(其中美國公司佔5家)組成了卡特爾,也被稱為「石油七姐妹」。此后,在1930年至二戰前,美國通過設立加拿大全資子公司、提供更優惠的經濟條件甚至動用外交手段先后進駐巴林(1930年)、沙特阿拉伯(1933年)和科威特(1934年)等國家進行石油勘採 。

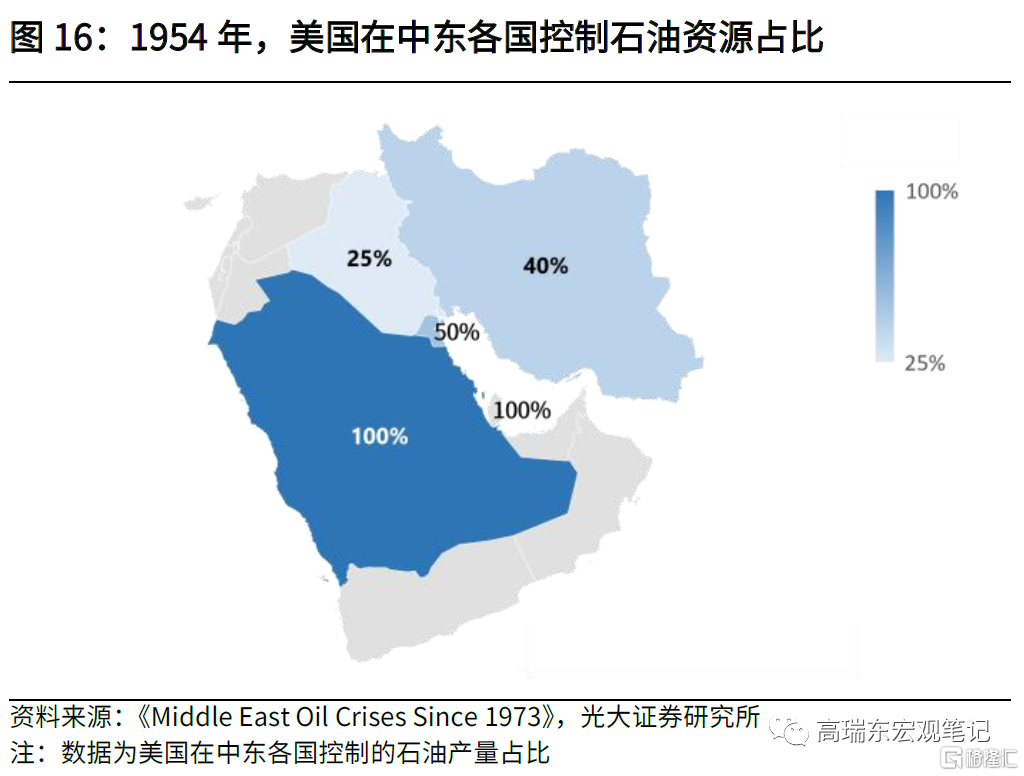

二戰后,藉助兩次危機擺脫英法聯盟,美國正式主導中東油田。二戰期間,石油需求的飛速增長再次加重了美國對國內石油資源枯竭的憂慮,加速美資企業在中東地區的滲透。1946年,美國推動解除了《紅線協定》,標誌着美國擺脫英法,逐步取得在中東的支配地位。1951年,伊朗議院通過石油國有化方案,取消英伊石油公司開採權,導致伊朗石油危機發生。經過政局更迭與談判訴訟,1954年,伊朗妥協,同意讓美國等國石油巨頭聯合開採、管理伊朗國內石油。1956年,埃及發生蘇伊士運河危機,美國藉口反殖民主義,迫使英國勢力退出中東,英法就此失去了中東石油政治的主導權。

從兩次危機的最終結果來看,美國政府利用伊朗石油危機鞏固了美伊聯盟,同時藉助蘇伊士運河危機,掃清它在中東最大的兩個對手:英國與法國石油公司。1954年,美國便已經成為中東石油的最大擁有者,控制了巴林和沙特石油資源的100%、科威特的50%、伊朗的40%和伊拉克的25%。

至此,美國完成了早期石油霸權體系的構建:以中東為戰略支點、以跨國公司為載體、以全球佈局的軍事為保護的石油霸權體系。

但是美國早期的石油霸權,建立在對中東石油資源的控制和壟斷的基礎上,尤其是長期壓低石油價格,以獲取源源不斷的廉價能源。隨着第三世界人民意識的覺醒,這種長期的單向的壟斷和剝削,註定難以持久,這也造就了后續OPEC聯盟的崛起,通過壟斷性提價,反擊美國霸權。

2.2 衰落期:中東石油力量崛起,OPEC聯盟誕生

進入1940年之后,隨着中東石油力量的崛起,第三世界產油國開始陸續反抗英美石油巨頭。隨着利潤半分協議的簽署、OPEC組織成立,美國對於中東產油國的控制力逐步減弱,石油定價權轉向OPEC,這一時期美國石油霸權走向衰落。

1943年,委內瑞拉率先與英美石油巨頭達成石油利潤半分協議,邁出了產油國與西方石油公司爭奪石油權益的第一步。通過利潤對半分成,委內瑞拉政府的石油收入大增,1948年是1942年的7倍。1948年,委內瑞拉與伊朗外交官會晤,標誌着第三世界產油國開始聯合爭取石油權益。隨后,在1950-1954年間,沙特、科威特、伊拉克、伊朗等中東產油國陸續要求與美國實行利潤分半,這次鬥爭中展現的聯合傾向,成爲了OPEC(石油輸出國組織)誕生的基礎。

進入20世紀50年代后,國際石油市場供大於求,導致油價不斷下跌。同時,50年代末蘇聯取代委內瑞拉,成為僅次於美國的第二大產油國,加劇石油公司間競爭。1959年-1960年,為應對蘇聯競爭,「石油七姐妹」兩次降低石油標價,導致產油國政府石油收入鋭減。中東產油國每桶原油收入從1957年的84美分/桶,下降至1960年的70美分/桶,降幅達到15% 。「七姐妹」兩次單方面降價徹底激怒了產油國,成為聯合反抗的導火索,催化了OPEC的誕生。

1960年9月,沙特阿拉伯、科威特、伊朗、伊拉克和委內瑞拉在巴格達宣告石油輸出國組織成立,即歐佩克(OPEC),旨在對抗石油公司擅自降低油價。中東產油國聯合的目的在於,協調和統一成員國石油政策,維持國際石油市場價格穩定,確保石油生產國獲得穩定收入。

20世紀60年代,OPEC目標主要集中於提高西方國家石油公司的石油税率、增加政府財政收入。進入70年代后,OPEC的鬥爭焦點,轉向爭取石油標價權、參股權和石油資源國有化。

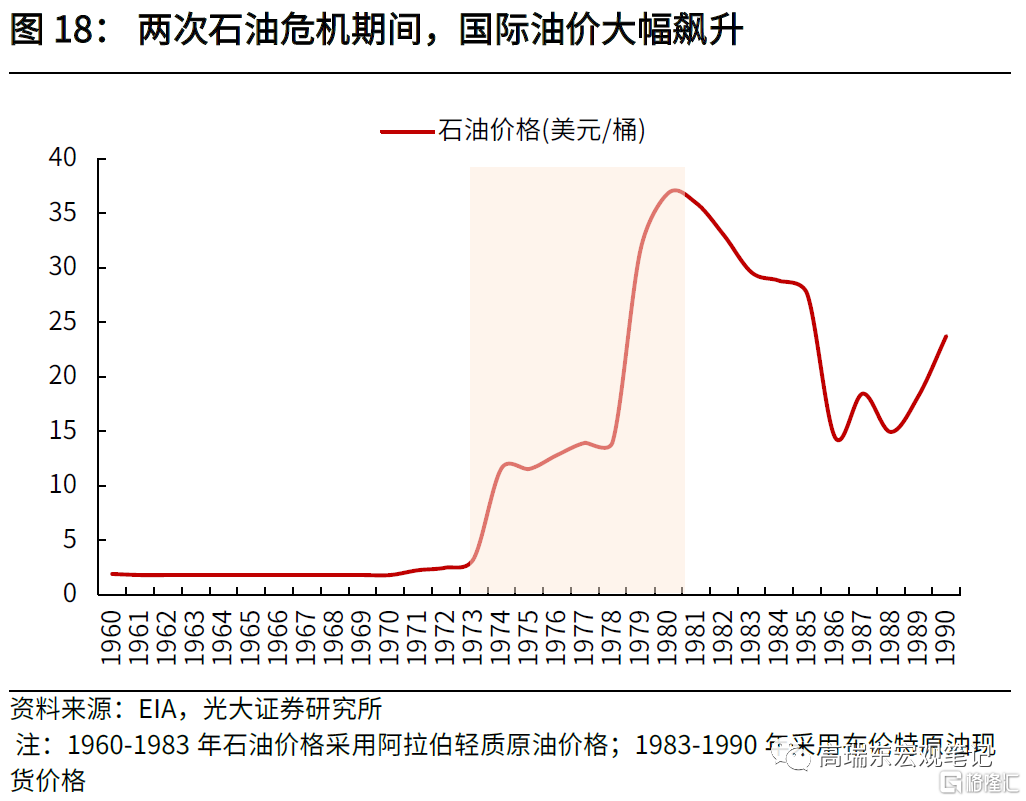

在中東產油國與西方石油巨頭爭奪定價權的過程中,引發了兩次石油危機。

1973年,第四次中東戰爭爆發,引發第一次石油危機。在第四次中東戰爭中,阿拉伯石油生產國使用石油武器,打擊支持以色列的國家,通過減產禁運、外國石油公司股份收歸國有、大幅提高油價等一系列舉措,引發「第一次石油危機」,以反抗西方國家長期壓低石油價格,直接或間接控制和壟斷中東廉價石油的行為。

OPEC產油國通過獨立提價,反擊西方石油巨頭。1973年6月,美國石油公司與OPEC達成協議,同意將OPEC原油標價提高11.9%至3.01美元/桶。同年10月,OPEC單獨決定將標價從3.01美元/桶提高至5.12美元/桶,12月進一步提高至11.65美元/桶。

同時,產油國也紛紛通過參股等形式,實現石油資源國有化。1972年6月,伊拉克政府將伊拉克石油公司國有化。當年10月,沙特、科威特、卡塔爾、巴林和阿聯酋紛紛與美國石油巨頭就產油國政府參股達成協議,宣佈立即參股25%,此后逐年增加。1973年,伊朗政府全面接管和控制伊朗石油工業。

1978年,伊朗爆發伊斯蘭革命,伊朗石油生產癱瘓、出口暫停,引發第二次石油危機。1978年底,伊朗國內掀起一股反美巨浪,推翻了親美的巴列維王朝,什葉派霍梅尼成為最高領袖,成立了政教合一的伊斯蘭共和國。由於伊朗政局突變,1979年初,伊朗石油工人舉行大罷工,石油日產量從500-600萬桶降至零。當時伊朗是僅次於沙特的第二大石油出口國,佔世界石油總供應量的5%,伊朗石油中斷引發搶購風潮,進而加劇石油短缺,大幅推升油價。1980年,兩伊戰爭爆發,伊拉克藉口為抵禦「伊斯蘭革命」,悍然向伊朗發動軍事進攻,意圖掌握阿拉伯河的控制權。兩伊戰爭中,伊拉克和伊朗石油產量再度受損,直到1982年才逐步修復。1980-1981年間,伊朗、伊拉克石油產量分別減少190萬桶/日、258萬桶/日。

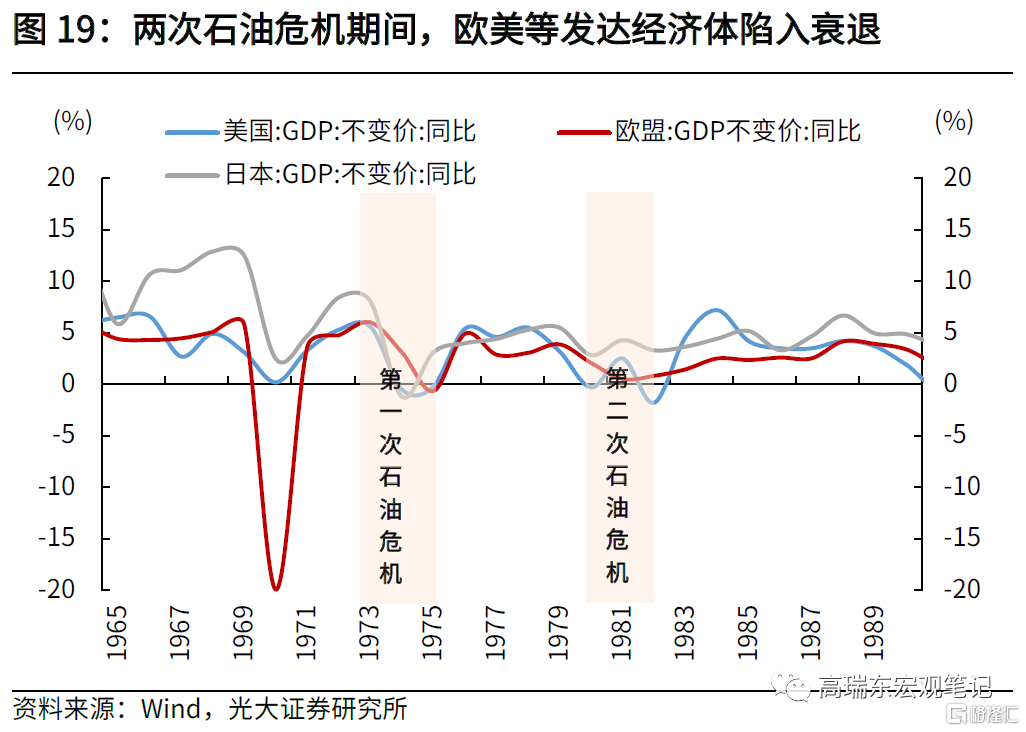

1970-1980年間,兩次石油危機對美國、歐洲和日本打擊巨大,經濟陷入衰退。1973-1980年,原油價格從每桶3美元飆升至每桶37美元,漲幅高達10倍。這讓西方國家深刻認識到維護石油供應穩定的重要性。

整體而言,這一次定價權從美國等西方石油巨頭轉向OPEC,本質上源於,石油生產重心的轉移,而歐美又嚴重依賴中東石油資源,定價權的轉移強化了中東產油國的話語權。同時,這一時期由於美國親以態度,引發阿拉伯國家的強烈不滿,基於安全保障,中東產油國聯合起來,通過石油武器反抗,藉此奪得石油定價權。

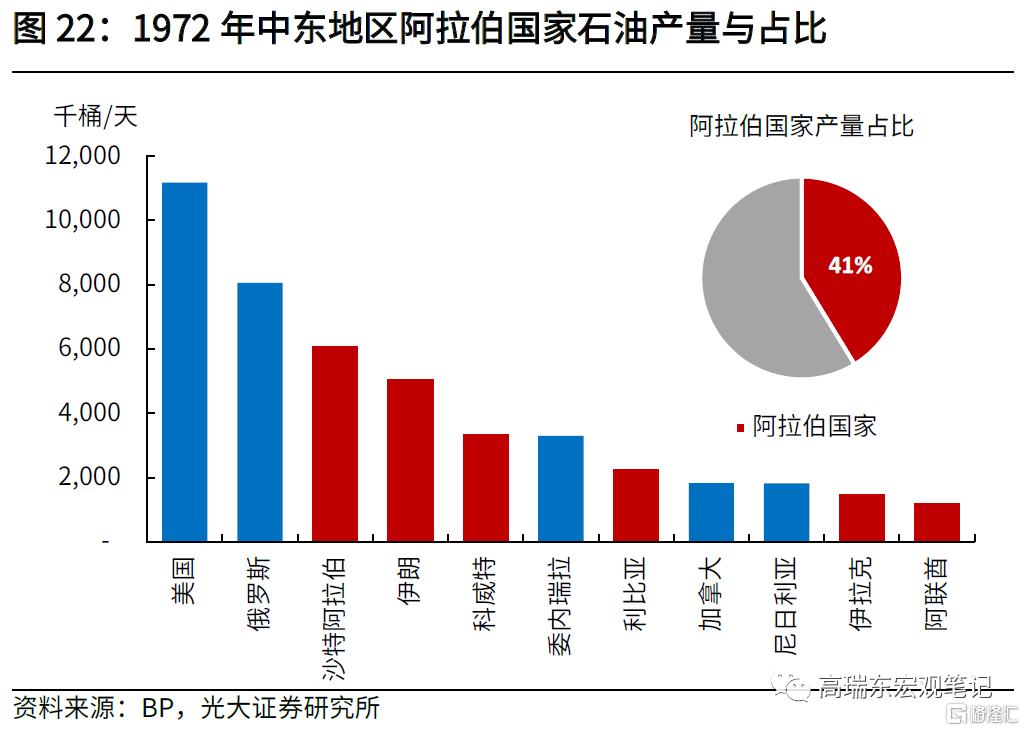

一方面,二戰后,中東石油進入大規模開發階段,美歐對於中東石油依賴度與日俱增,中東石油成為國際石油市場的重要角色。這段時期,OPEC五個創始國,控制世界石油貿易量的近90%、世界石油總儲量的67%、世界石油總產量的38%。

歐洲方面,「馬歇爾計劃」激發石油需求,歐洲能源使用由煤炭大規模轉向石油。1950—1960年,能源結構中,歐洲消耗煤炭由85%降到47%,石油則從15%上升到51%。1948年4月至1952年4月,美國援助西歐的131億美元中,有14億用於石油,而這些都是美國石油公司在中東生產的。1950年,歐洲從中東進口的石油佔其全部進口石油的85%,而在1947年,馬歇爾計劃實施之前,佔比為43%。

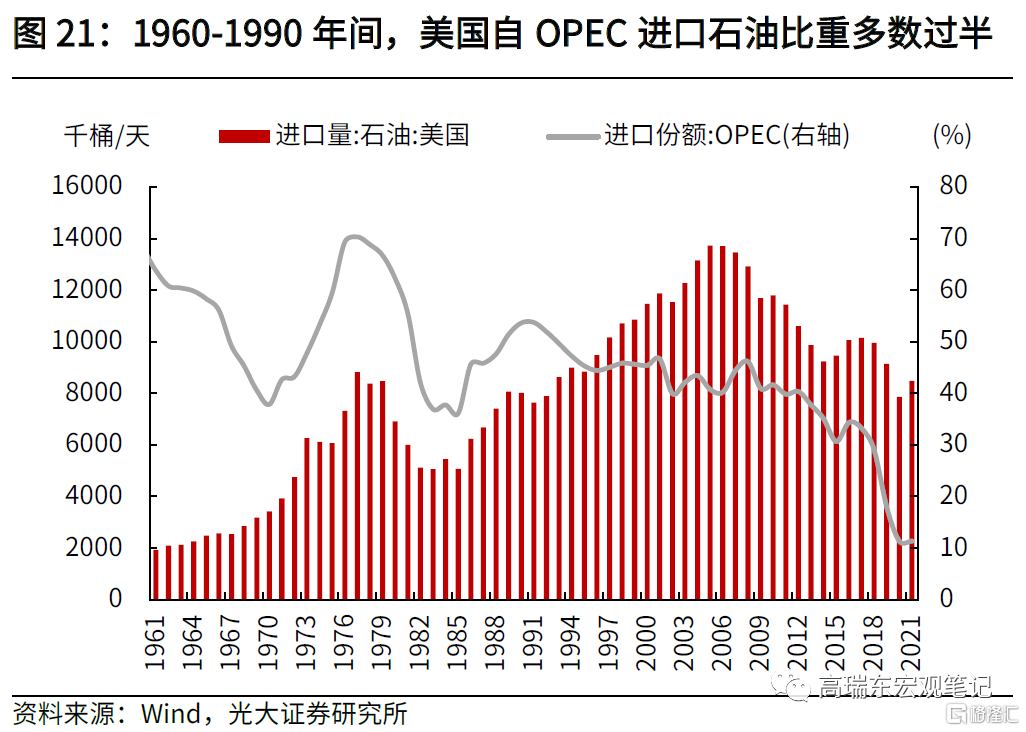

美國方面,自1945年起,美國開始加大石油進口,用於補充國內石油消費。尤其是進入1970年之后,由於美國國內石油產量停滯不前,原油進口規模迅速擴大,進口依賴度自1973年的35%持續提升至1977年的46%,其中,同期來自OPEC的進口份額自38%大幅提升至70%。

另一方面,隨着中東產油國石油力量的不斷壯大,他們開始認識到石油是一種可以利用的政治力量。

這一時期亞非拉人民反帝反殖、爭取民族獨立運動蓬勃興起。隨着英美介入中東問題,尤其是巴勒斯坦問題,激化阿拉伯和以色列的矛盾,中東產油國開始運用石油武器對抗西方國家,維護阿拉伯國家主權。

1948年,第一次中東戰爭爆發。當年5月,以色列國宣佈成立,埃及、黎巴嫩、約旦、敍利亞、伊拉克五個阿拉伯國家,爲了維護巴勒斯坦阿拉伯人的生存權利, 同以色列軍隊開戰。巴勒斯坦問題上,美國親以態度,激化了中東阿拉伯國家反美的情緒。

此后,1956年蘇伊士運河戰爭爆發,英法爲了防止埃及將蘇伊士運河收歸國有化,夥同以色列向埃及開戰,作為反抗,伊拉克、沙特切斷輸油管道,對英法實行石油禁運。這一時期,阿拉伯民族和以色列的矛盾進一步激化,美國爲了維護其中東利益,通過扶持以色列政府,干涉中東事務,由此引發1967年第三次中東戰爭。

1967年6月,以色列對埃及、敍利亞、約旦發起空襲。作為反擊,隨后埃及下令關閉蘇伊士運河,沙特、科威特和伊拉克對英美實施石油禁運,此舉直接影響了美國從中東向越南戰場的美國軍隊供應石油(當時有2/3石油來自中東地區)。

1973年,在蘇聯的支持下,埃及、敍利亞入侵以色列,而美國向以色列提供大量先進武器,扭轉局勢,倒逼產油國運用石油武器打擊美國。1973年10月16日,OPEC成員國一致決定削減產量5%,同時將原油標價從3.01美元/桶提升至5.12美元/桶。10天后,阿拉伯產油國的原油日產量比9月減少400萬桶,產量削減20%,相當於世界石油貿易量減少12%。隨后,1973年11月5日,OPEC再度將石油產量削減幅度從5%提高至25%。直到1974年埃以、敍以脱離接觸,石油禁運才得以解除。

進入20世紀80年代后,全球石油供需形勢扭轉,中東產油國的壟斷定價權隨之松動。美國通過主導中東局勢、實現能源獨立等途徑,化解OPEC對石油的壟斷定價權,重新塑造所謂的石油霸權體系,並藉助石油美元機制,鞏固美元霸權體系。

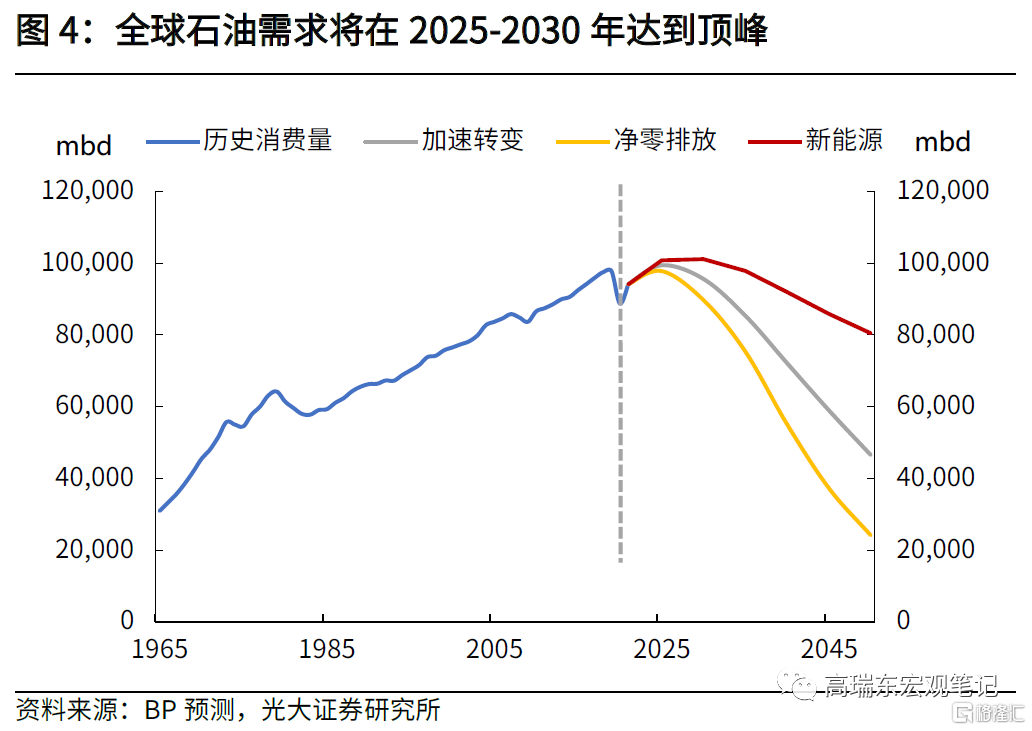

但隨着世界政治經濟格局的持續演變,在石油市場上,美國獨霸正在走向多元平衡,美國石油霸權也正在遭遇多重阻力。在下篇中,我們將重點圍繞這些內容展開,從地緣政治的視角,理解產油國之間的石油博弈。

風險提示

俄烏衝突時間持續超預期;全球原油價格超預期上行。

推薦文章

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

美股機會日報 | 降息預期升溫!美國1月CPI年率創去年5月來新低;淨利、指引雙超預期!應用材料盤前漲超10%

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?