原創精選> 正文

夜讀 | 華為蘋果「亮劍」科技狠活兒:捅破天的背后,是誰都輸不起的戰爭

2022-09-19 23:56

- 特斯拉(TSLA) 0

- 蘋果(AAPL) 0

- 維珍銀河(SPCE) 0

編輯:Desmond

最近科技狠活兒這個詞挺火的。

這個梗來自短視頻博主「辛吉飛」,他使用各種食品添加劑,來製作各種常見的街邊以及餐飲美食,而且居然還迷之好吃。

大家確實都知道,這並不是正兒八經的食物,而是感官欺騙了大腦。而這正是「科技狠活兒」的靈魂——用極端的方式打亂了我們對感知、認知之間的邏輯判斷,並告訴我們:無論主觀上察覺與否,我們的認知世界已在無數維度上、悄無聲息地被重塑過無數次。

從另一個角度看,「科技狠活兒」也確實為我們打開了腦洞。只要接受這個設定,即便弄不到真的食材,也依然有辦法體面地存在。

這讓我想起了2019年之后的華為。

眼下這場全球可能正經歷的「多經濟周期交疊下行」中,伴隨蛋糕變小時的種種光怪陸離,華為成了最先被「寒氣」傳遞到的科技巨頭之一。

當然,華為也在藉助「科技狠活兒」背水一戰。比如汽車、IoT、5G通信手機殼——即使沒有高端芯片,仍可以在不需要輕量化的領域佈局,或者淡化輕量化需求本身。

在這其中,衞星通訊是一個非常值得關注、卻容易被消費者忽視的領域。而它背后又是一個早已火燒眉毛的時代主題:

「嚴寒」之下,如何向外尋找新的經濟增量?

一、視距外的商業化,看不見的「修羅場」

要知道華為與蘋果前后腳都公佈了衞星通訊這個功能。

市面上對這兩家衞星通訊的對比不少,但這個功能究竟有什麼用?有人認為「噱頭大於實質意義」。

尤其從商業角度看,蜂窩通信網絡已經覆蓋了絕大多數日常通訊場景,真正需要用到衞星通訊的,是更極端的環境。企業真有必要為邊際場景開發去增加費投嗎?消費者真有必要為n年用不上一次的荒野通訊,去支付高昂費用嗎?從資本回報角度看,確實不太划算。

可問題可能也並不在這個層面上。

一個很顯著的現象是,商用衞星戰場已是經沙塵漫天。

據媒體2022年6月3日報道,吉利控股集團成功發射星座01組9顆衞星,用於構建高精度導航系統、自動駕駛、無人機和物流領域。吉利計劃在2025年底前共發射72顆衞星,服務範圍覆蓋中國和整個亞太地區,2026年開始提供覆蓋全球的數據應用服務。

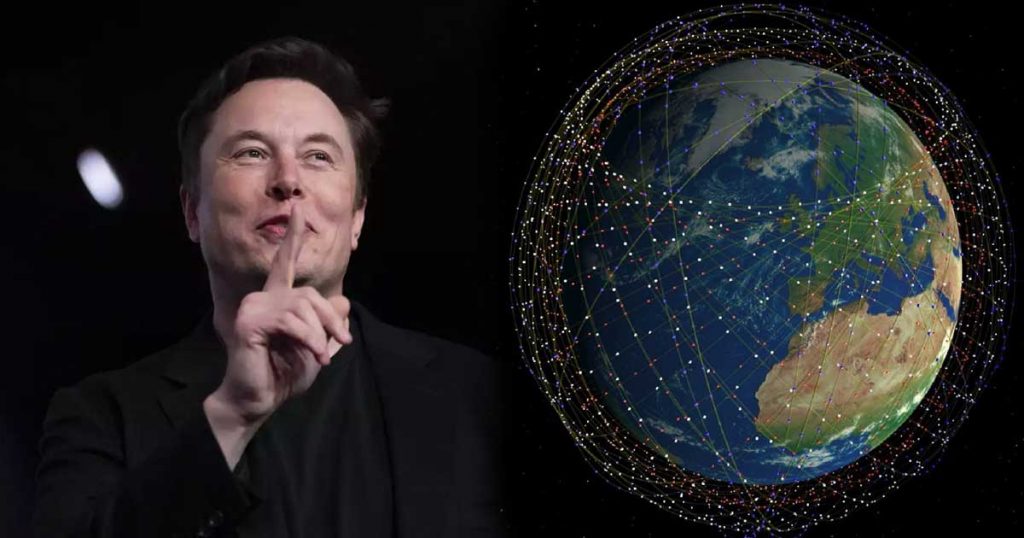

也許不是巧合,同樣造車的特斯拉CEO埃隆·馬斯克,也執着於發射衞星。他旗下的「星鏈」網絡目前在近地軌道擁有2000多顆在軌衞星已經處在運營或試運營階段,SpaceX也已成為全球最大衞星運營商。

如果僅從商業角度看,爲了汽車導航發射通訊衞星,大可不必。

據《愛立信移動報告》,2022年全球智能手機用户數量已超過60億,預計未來將進一步增長;而據Hedges & Company估算,2022年全球汽車保有量約14.46億。無論是絕對數量還是單個終端的信息傳輸需求量,汽車都遠不如手機。

所以問題就來了。

如果説手機用户的巨大基數,都不一定能讓衞星通訊達到盈虧平衡,那爲了車聯網的邊緣需求,專門搭建衞星通訊網絡的邏輯如何成立?

更進一步説,華為與蘋果衞星通訊賽道的真正戰場究竟在哪?

二、星辰大海,已是稀缺資源

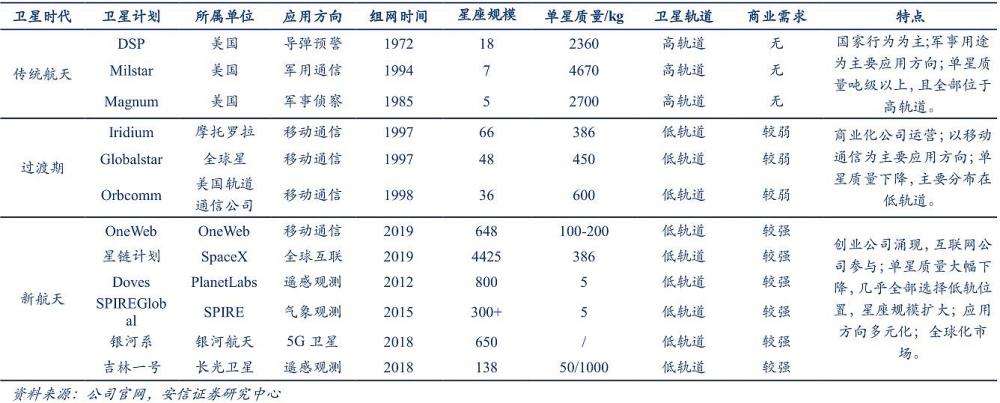

或許我們還沒直觀感知到近地軌道衞星上下游的商業價值。但我們現在必須要建立一個認知:

近地軌道空間,其實早已是稀缺資源。

蒙太奇一下,從去年的故事説起吧。

記得2021年,歐洲航天局局長約瑟夫·阿施巴赫曾指責馬斯克,説SpaceX的星鏈衞星過多佔用太空軌道,壓縮了可供使用的無線電頻率和軌道位置。

馬斯克則辯稱:「太空中有容納數百億顆衞星的空間,幾千顆衞星根本不算什麼,這就像地球上有幾千輛汽車,這真沒什麼。」

鋼鐵俠的這個辯解,多少有些不講武德。

大家都知道高速公路上要保持車距,而近地軌道其實是一個更加危險的空間,每個航天器都在以7km/s的速度移動,是中國高速公路限速的200多倍。巨大動能意味着驚人破壞力,2013年上映的好萊塢大片《地心引力》曾經描繪過這種危險。

這事兒后來真的應驗了。2016年國際空間站的玻璃就曾經被砸出了裂紋,而罪魁禍首僅是一塊體積小到難以探測追蹤的太空垃圾,令人細思極恐。

而星鏈有多大?

大到地球上的人們肉眼可見。

由於衞星的快速佈網,「交通事故」發生的概率正在上升。

中國曾在2021年12月向聯合國提交了一份照會,指出兩顆星鏈衞星變軌威脅中國空間站的問題。中國天宮空間站、歐空局風神衞星等都曾因收到SpaceX星鏈的撞擊威脅,而被迫自主變軌。

可即便如此危險,星鏈部署節奏仍沒有放緩的意思。SpaceX在2019~2022年的短短3年里,就發射了2300多顆星鏈衞星進入近地軌道,目前仍在以每月大約150顆的速度在佈網。根據美國聯邦通信委員會國際電信聯盟批准的數據,星鏈的長遠規劃多達5萬顆。

以一網、亞馬遜、空客、三星、中國星網等企業正在近地軌道快速佈局,也紛紛描繪了龐大的低軌衞星網絡,總數並不亞於星鏈。這意味着僅在低軌衞星互聯網領域,全球就將在未來10~20年內發射可能數萬顆衞星,遠遠超過此前60年內的積累。

回到馬斯克的論點。

既然如此危險,難道其他衞星就不能稍微改變一下軌道高度?或者去到維度更高的軌道(更高軌道傾角)上運行,從而避免與星鏈衞星的相撞?

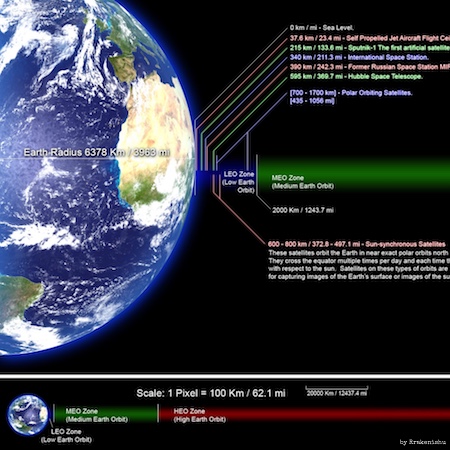

答案是可以,但恐怕很少人原意這樣做。

軌道高度有一個能夠兼顧航天器軌道穩定、設備壽命的最佳高度區間。如果飛得太低,就會被地球引力拉回地面,想要要克服引力就必須消耗更多推進劑;而如果飛得太高,補給成本更高,且距離範艾倫輻射帶更近,長期暴露在嚴酷的宇宙環境中。

軌道傾角的選擇也是有講究的。40~50度附近的軌道傾角上,衞星能夠覆蓋絕大多數地球人口,而且在火箭發射時,能夠最大限度利用地球自轉離心力,從而節省燃料。

所以對商用衞星來説,能夠兼顧商業價值、落地成本的軌道空間,實際上比他描述的要小得多。近地軌道上的坑,佔一個少一個。

佔領得越多,能利用近地軌道支持發展的空間就越大。

而在下一階段,對空間的商業化、常態化探索和利用必然會到來,只是時間問題。

三、想象越大,需求越大

構成價值的供需天平另一端,則是需求。

幾天前馬斯克跳出來表示,SpaceX已經與蘋果公司就星鏈用於iPhone的衞星服務進行了商談。而就在8月,SpaceX剛與美國無線運營商T-Mobile發佈了與蘋果類似的衞星通訊功能,T-Mobile的用户將能夠利用星鏈,在沒有蜂窩網絡覆蓋的區域發送短信。

全球60億手機終端、14.46億汽車終端僅是當前數值。智能手機還有很大發展空間,比如GSMA調查顯示,撒哈拉以南非洲地區手機用户比例為46%。汽車方面,聯合伊維經濟研究院預測到2025年,全球新能源汽車銷量將達到1800萬輛,比之前的的預測上修了10%。地上的用户基數、對衞星使用的滲透率,預期快速增長。

天上的應用前景也十分廣闊。

馬斯克有一個公開的夢想,在2050年建成火星城市。貝索斯創建藍色起源,后來從亞馬遜辭職專門推動商業航天,背后是想要實現數萬億人生活在漂浮空間站中的願景;維珍銀河創始人布蘭森則希望實現亞軌道太空旅遊。而不僅是硅谷乃至全世界的商業巨頭,全球範圍內都有初創公司試圖在商業航天領域分一杯羹。

| 公司名稱 | 市場 | 2021總資金(億美元) | 國家 |

| SpaceX | 太空發射、衞星通信 | 66.00 |

美國 |

| Blue Origin | 太空發射、亞軌道太空飛行 | 35.00 |

美國 |

| Relativity Space | 太空發射 | 13.00 |

美國 |

| LandSpace | 太空發射 | 3.36 |

中國 |

| iSpace China | 太空發射 | 2.77 |

中國 |

| Rocket Lab | 太空發射 | 2.15 |

美國 |

| Astrobotic Technology | 太空機器人 | 2.12 |

美國 |

| Isar Aerospace | 太空發射 | 1.77 |

德國 |

| Ispace Technologies | 太空機器人 | 1.29 |

日本 |

| OneSpace | 太空發射 | 1.20 |

中國 |

| Gilmour Space | 太空發射 | 1.17 |

澳大利亞 |

| Moon Express | 太空機器人 | 0.66 |

美國 |

| Orbex | 太空發射 | 0.64 |

英國 |

| World View | 近太空探索、地理空間數據分析 | 0.49 |

美國 |

來源:公開信息

甚至還有機構推出了商業航天ETF。

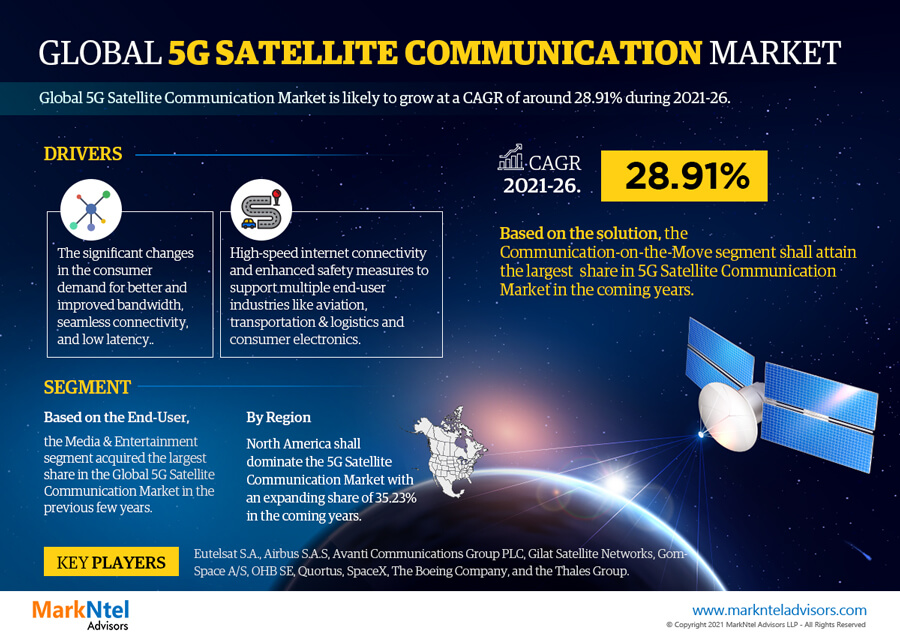

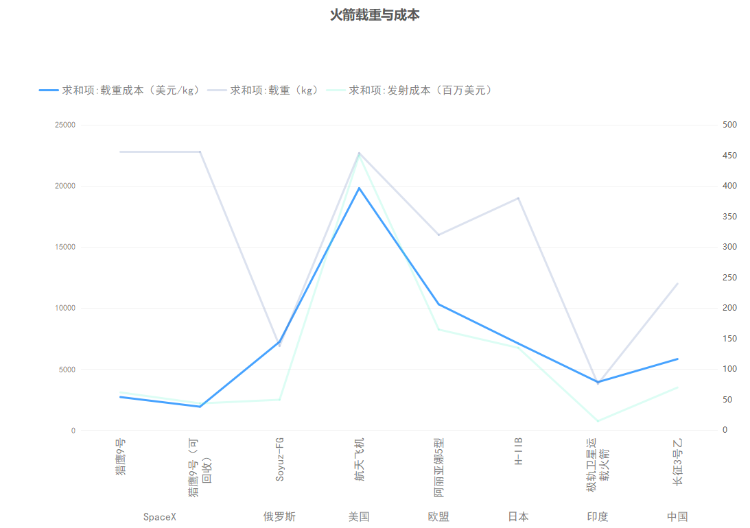

而對現階段商業航天來説,近地軌道資源開發的意義在於,不需要太大的火箭推力進而控制成本。火箭載重與發射成本之間的關係大概是這樣的:

數據來源:公開信息

當然有些事情,我們也不必過早預測。

僅就現階段來説,商業航天能帶動的產業鏈至漫長,絲毫不亞於地球上的產業。

比如上游的衞星製造業。

人造衞星整星一般由衞星保障系統和衞星載荷構成。

衞星有效載荷是衞星入軌后用於執行衞星任務特定的儀器、設備或分系統;

衞星保障系統是指除了有效載荷以外衞星的其余部分,屬於衞星的基礎通用模塊,主要包括熱控、結構、供電、數據管理、推進、資軌控制、遙感測控等分系統組成。

比如中游的發射服務企業及地面設備製造企業。

運載火箭是商業衞星發射的主要提供方,箭體結構、動力裝置、控制系統中的制導系統及其附加系統中的電氣系統是運載火箭主要構成。

地面設備包括衞星測控設備和衞星終端技術設備。地面測控由測控中心和分佈在各地的測控台、站進行,用來檢測判斷在軌運行衞星各種儀器工作狀態,保障衞星在政策軌道安全運行。衞星終端技術設備面向下游導航通信遙感多個應用場景提供基礎設備。

產業鏈下游涉及衞星應用與服務企業,包括衞星通信、衞星導航、衞星遙感等主要應用領域。華為、蘋果均在此列。

| 衞星製造 | A股 | 中海達 | 衞星導航定位系統軟硬件產品,北斗+精準定位裝備、應用軟件及方案集成、運營及設計服務 |

| 中國衞星 | 衞星研製、衞星應用、衞星導航、小衞星製造、微小衞星製造、衞星應用系統集成、衞星地面段運營服務、衞星綜合應用與服務、軍工、空間電源、航空、鈦合金緊固件、緊固件、部組件製造、智慧城市等 | ||

| 美股 | 波音 | 與NASA合作,支持阿爾忒彌斯任務 | |

| Terran Orbital Corporation Common Stock | 小型衞星製造商,從事小衞星和地球觀測解決方案的開發和運營,大約95%的工作與美國NASA和其國防部有關 | ||

| 諾斯羅普格魯曼 | 領先武器製造商之一,以開發隱形轟炸機而聞名,在空間技術開發領域已經工作了60多年。負責建造詹姆斯·韋布太空望遠鏡,參與錢德拉太空望遠鏡、黎明號小行星探測器開發,並參與了旨在開發從太空觀察地球的技術的項目 | ||

| 衞星應用 | A股 | 四維圖新 | 衞星導航、智能交通信息服務、高級輔助駕駛及自動駕駛、位置大數據服務等 |

| 北斗星通 | 衞星導航、5G陶瓷元器件和汽車智能網聯三個行業領域,主營業務分類包括芯片及數據服務、導航產品、陶瓷元器件、汽車電子 | ||

| 航天電子 | 航天電子、無人系統裝備、物聯網及高端智能裝備等產品的研發、生產與銷售及電線、電纜產品的研發、生產與銷售 | ||

| 美股 | AST SPACEMOBILE | 衞星硬件和子系統、小型衞星及其組件的銷售 | |

| 吉來特衞星網絡 | 衞星網絡、未分配、綜合解決方案、網絡基礎設施和服務 | ||

| 衞訊公司 | 產品、衞星服務、商業網絡、政府系統、服務 | ||

| 港股 | 中播數據 | 提供傳輸服務及播放電視節目,擁有覆蓋美國八大城市UHF頻譜電視臺及無線頻譜網絡 | |

| 中國全通 | 信息及通信技術分部從事衞星及無線通信的系統安裝、測試、軟件開發及提供應用服務 | ||

| 中國鐵塔 | 神舟十三號載人飛船任務期間,積極主動參與,全力做好着陸期間重要通信保障工作 | ||

| 亞太衞星 | 控股股東為中國航天科技集團公司,從事提供衞星轉發器容量服務 | ||

| 匯思太平洋 | 從事研發、製造及銷售消費電子產品,例如健身手環、GPS個人導航設備、行動連網裝置、電視機頂盒及提供應用軟件開發服務 | ||

| 衞星發射 | A股 | 北方華創 | 混合集成電路和電子元件產品在「神五」「神六」「神七」「嫦娥一號」、長征系列火箭的航天任務和多項國家重點工程中得到應用 |

| 中航西飛 | 轟六系列、飛豹系列、運七系列、新舟系列等軍民用飛機主製造商;波音、空客等的重要戰略合作伙伴 | ||

| 中航機電 | 航空機電產品的系統級供應商,在我國航空機電產業中具有絕對領導地位 | ||

| 港股 | 航天控股 | 中國航天在香港的上市公司,從事製造和銷售科技工業產品,航天服務業分部從事深圳航天科技廣場物業投資項目,海南發射場配套區土地開發項目 | |

| 大陸航空科技控股 | 前稱中國航空工業國際控股,主要業務為通用航空飛機活塞發動機及備件的設計、開發及生產 | ||

| 中航科工 | 航空整機部從事製造、組裝、銷售及維修直升機、教練機及其他飛機業務;航空零部件部從事製造及銷售航空零部件業務 | ||

| 美股 | 維珍銀河 | 是理查德·布蘭森的維珍集團帝國的一部分,是第一家公開交易的商業太空旅遊公司。該公司的大部分努力都集中在實現客運太空飛行上 | |

| Astrotech | 前身是SPACEHAB,提供服務和產品,幫助美國政府和商業客户為太空發射準備衞星和貨物有效載荷 | ||

| 寇蒂斯萊特 | 從事運動控制和流量控制應用產品的設計,製造和檢修。它還提供各種金屬處理服務 | ||

| 通用動力 | 為信息系統和技術設計、開發、製造和支持技術產品和服務;陸地和遠征作戰車輛、武器和彈藥;造船和船舶系統,以及商務航空 | ||

| ORBIT INTERNATIONAL INC | 通過其子公司,在美國從事軍用和非軍事政府應用的電子元件和子系統的製造和銷售 |

信息來源:同花順iFind、公開信息

四、尾聲:「不計代價地前進」

「人類面前有兩條路。一條是向外,通往星辰大海;一條向內,通往虛擬現實。」

科幻小説《三體》作者劉慈欣才一次訪談中曾這樣説道。

在馬爾薩斯周期律面前的選擇,也大抵如此。科技紅利減退、生產要素過剩的「寒冬」中,人們可以選擇從內部解決矛盾:戰爭、瘟疫、饑荒,深陷一切人反對一切人的戰爭;又或者可以向外尋找答案,尋找新的發展空間和經濟增量。

也許我們對「捅破天」的商業價值感知還不是很直觀。

但實際情況是,全球多個國家探索宇宙的熱情有增無減。

2021年,全球航天發射活動高度活躍。全球累計進行了146次航天活動,是1957年有航天發射活動以來的最高值;發射航天器共計1846個,繼2020年全球發射航天器數量首次破千后再創歷史新高

國家 |

次數 |

航天器總數 |

中國 |

55 |

115 |

美國 |

51 |

1335 |

俄羅斯 |

25 |

340 |

歐洲 |

6 |

19 |

日本 |

3 |

11 |

印度 |

2 |

20 |

伊朗 |

3 |

0 |

韓國 |

1 |

0 |

數據來源:公開信息

無論是市值已經站上全球前列的蘋果,還是被「寒氣」凍得哆嗦的華為,又或者造車企業特斯拉和吉利汽車;無論是全球最大科技強國美國,還是后來者中國、歐洲、俄羅斯、印度、日本……眼下都在近地空間加大了押注的力度。

這場戰鬥早已在視距之外悄然打響,而且,入局玩家也越來越多玩家之間「對撞」十分激烈,資金缺口也必將越來越大。

或許也因為仰望星空,本身就是不太接地氣的事情吧。

1970年,贊比亞修女瑪麗·尤肯達給NASA太空航行中心科學副總監厄爾斯特·斯圖林格博士寫了一封信,質問道:目前地球上還有這麼多小孩子吃不上飯,他怎麼能捨得為遠在火星的項目花費數十億美元?

斯圖林格博士的回信,附帶了一張題為「升起的地球」的照片。

他在信中這樣回答:

「太空探索不僅僅給人類提供一面審視自己的鏡子,它還能給我們帶來全新的技術,全新的挑戰和進取精神,以及面對嚴峻現實問題時依然樂觀自信的心態。我相信,人類從宇宙中學到的,充分印證了阿爾貝特·施韋澤(19~20世紀德國哲學家)那句名言:

「‘我憂心忡忡地看待未來,但仍滿懷美好的希望。’」

欄目簡介

盛言牛熊:華盛通美港股觀點類欄目,精選主流財經媒體和意見領袖評論。即時分析行情熱點,揭示投資機會,縱論宏觀大勢。

作者簡介

Monsieur Desmond,持證爬格子專員,重度歷史和宏觀er,現實中充實的司機、科技硬件盲目愛好者,市場風雲變幻中,本着新聞批判精神,搬運嚴肅正經的財經觀點。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。

推薦文章

美股機會日報 | 估值8500億美元!傳OpenAI最新融資規模將破千億美元;黃仁勛稱將發佈幾款世界前所未見的新芯片

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意