原創精選> 正文

一個月瘋漲300%!中國石墨引爆港股市場,為何遭爆炒?

2022-08-18 09:27

編輯:Chambers

華盛資訊8月17日訊,港股次新股中國石墨昨日暴漲47%,成交額超2.4億港元,截止發稿,中國石墨自7月上市來累漲逾300%,為年內港股上市新股中的「漲幅王」。

中國石墨瘋漲背后,基本面到底有沒有支撐?又有哪些消息刺激?

背靠全球最大鋰電負極材料龍頭,行業產量有較大缺口

中國石墨生產鱗片石墨及球形石墨,用作新能源汽車鋰離子電池的負極石墨材料,2021年市佔率超過4%;公司2021年最大客户為北交所市值一哥「貝特瑞」,近三年來自貝特瑞的收入佔比達到37.9%、37.9%及20.1%。

作為鋰電池負極材料超級巨頭,貝特瑞負極材料出貨量連續9年位列全球第一,其客户包含松下、三星和寧德時代等國內外主要電池廠商,下游覆蓋特斯拉、比亞迪等全球車企。

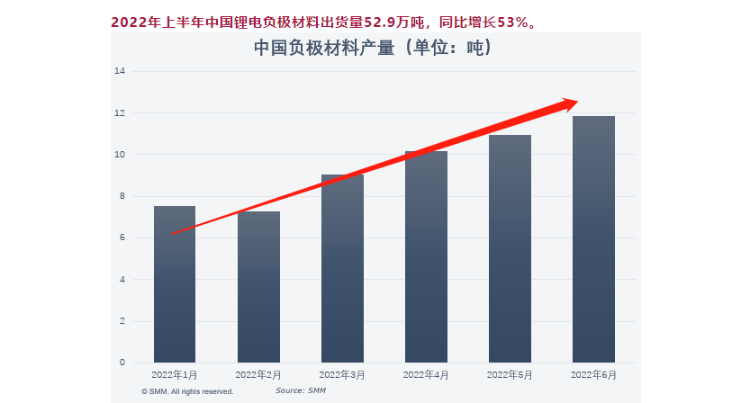

而受益於近年來下游新能源汽車高景氣度,今年上半年國內動力電池負極材料逐月上漲,整體同比大增53%,但供給依舊緊缺。

據高工產業研究院(GGII)數據預計,今年負極材料需求量為120萬噸,供應缺口在30萬噸左右;中國石墨作為貝特瑞負極材料石墨供應商,有望受益於行業整體增長。

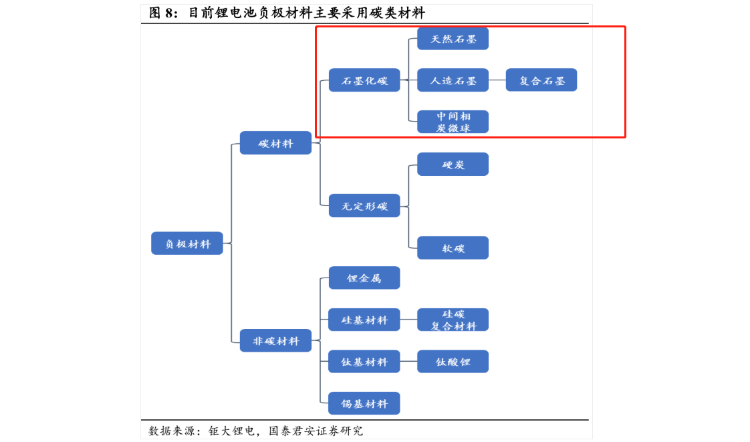

國泰君安研報也指出,石墨化下游主要為石墨電極和鋰電用石墨負極,受益汽車電動化爆發的人造石墨負極材料需求成為推動石墨化發展的主要推手。該行測算,25年全球對石墨化的需求約為240萬噸,CAGR36.6%。

石墨產業鏈站上風口浪尖!美《通脹縮減法案》難住跨國車企

另外一則重磅消息,關於石墨產業鏈下游的新能源全球車企格局。

據美國總統拜登於昨日簽署的《削減通脹法案》指,美國消費者購買電動車時可以獲得高達7500美元的補貼,但享受這一補貼的汽車產品必須在北美製造,其電池中至少有40%的金屬原料和礦物(例如鋰和石墨)要在美國或者與美國簽署自由貿易協定的國家開採、提煉。

換句話説,「大部分原材料生產不能是在中國」。

瑞銀分析師Tim Bush指出,最擔心的材料是負極,而石墨是電動車電池負極的重要成分,但中國是石墨原材料的主要來源國,約佔天然石墨產量的60%,合成石墨產量的90%。儘管科學家們正在不斷加緊研究用替代材料,但商業化普及之路遙遠。

事實上,該法案落地后便遭到了的歐洲、韓國和其他跨國車企的批評,作為通脹法案「最受傷的人」,這些跨國車企無法做到在北美製造汽車從而獲得補貼。

美國當地汽車人士分析,在沒有原材料、技術與市場的基礎下,單靠補貼讓車企選擇站隊是愚蠢的想法。預測歐洲等跨國車企對這一法案的反對很可能會付諸行動,一旦税收抵免只受惠於美國本土車企,歐洲等海外車企反而會加強與中國企業的合作。中國石墨作為國內鋰電負極材料產業鏈公司,有望受此事件獲益。

中國石墨獲散户追捧風險陡升,業績公佈將檢驗「真身」

整體而言,從中國石墨基本面看,不管是產品和行業都有一定的確定性支撐。雖然作為新能源行業未來發展空間廣闊,市場需求大,存在一定估值溢價空間。但是從短期漲幅來看,中國石墨漲幅已經大幅偏離行業平均估值。據Wind數據,截止昨日收盤中國石墨PE為32,遠高於所屬行業的13平均PE。

而從股權結構來看,中國石墨目前沒有到大股東解禁期,目前大股東持股高達75%,前25大股東持股更是已高達90%,按公司總股本算,目前真正流通股份可能只有1億多股,股權高度集中度。

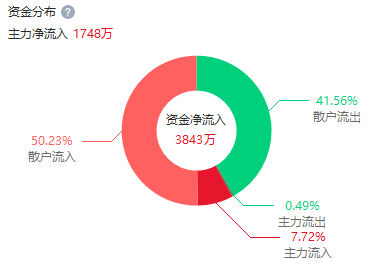

從交易層面而言,據華盛證券數據,僅昨日該股的資金流入91%均來自散户,目前獲利盤高達95.87%,回調壓力大,更多的是散户炒作,目前並沒有機構持股和評級。

最后,中國石墨也於昨日發佈了公告,將於8月29日公佈中期業績,按照二季度鋰電負極材料行業的整體增速,公司大概率錄得超額利潤,屆時便能檢驗其「真身」確認是否能長期關注。

投資乾貨攻略如下

中國石墨 $02237.HK :公司生產鱗片石墨及球形石墨,用作新能源汽車鋰離子電池的負極石墨材料,就2021年銷售收益計,中國石墨集團為國內第五大鱗片石墨精礦生產商,同時也是國內第六大球形石墨生產商。

烯石電車新材料 $06128.HK :公司是天然球形石墨和專用石墨產品的領先製造商,主要用於鋰離子電池,通常用於電動汽車和清潔能源存儲解決方案。

誼礫控股 $00076.HK :公司此前就附屬公司GSL與MadagascarGraphiteLimited(MGL)簽署的石墨礦石供貨協議加簽備忘錄,雙方同意MGL向GSL供應大鱗片石墨礦石

西水資源 $WWR :是一家礦產資源勘探商和開發商,公司專注於在阿拉巴馬州發展電池石墨業務,此前宣佈的長期石墨礦產購買協議。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?