熱門資訊> 正文

還説電動車省錢?小心補交國家補貼

2022-06-23 07:58

前幾天,國內 5 月汽車銷量出爐了,面臨着經濟下行以及高油價的雙重壓力,大家的購車慾望都被壓縮到了冰點。

看看傳統車企的數據,那叫一個慘不忍睹。整個 5 月,只有 3 家車企銷量是增長的,分別是比亞迪、奇瑞以及廣汽乘用車,全都是自主品牌。

而其余 12 家車企銷量全都下滑,上汽通用暴跌 46.8%,上汽大眾跌 41.5%,東風日產也跌了 37.3%。

這些車企恰恰都是燃油車的主力,可以説,燃油車真的逐漸走向衰落了,大家且開且珍惜...

然而舊王的隕落,也代表着新王的登基,5 月新能源汽車零售銷量達到36 萬輛,同比增長 91.2%,環比增長 26.9%,踏着燃油車的屍體,新能源汽車走向了自己的巔峰之旅。

照這樣發展下去,似乎真沒燃油車什麼事了,不過世上哪有這麼完美的劇本,每當你以為大勢所趨的時候,它總會給你來那麼幾下...

最近,就發生了一件讓很多新能源車主擔心的事,那就是針對新能源汽車的收費政策來了,新能源汽車白嫖油費的時代,要結束了?

被追討的國家補貼

其實事情是這樣的,這幾天,有特斯拉用户在網上爆料,稱自己收到補交款項的通知函,因未在規定時間內達到行駛總里程條件,而被特斯拉追討國家補貼。

很多新能源車主看到這條信息,就開始慌了,現在電車這麼便宜,難道后續真要補繳費用,把長高的韭菜集中收割掉?

割不割韭菜不好説,但這個補繳費用並不是針對所有人的,大家可以先放心。

爆料網友並不是一般的用户,他買的這輛是公務車,因為條件不符合,所以纔要求補繳費用。

非私人購車申請財政補貼的運營里程要求為 2 年 2 萬公里,車輛銷售上牌后將按申請撥付一部分補貼資金,達到運營里程要求后全部撥付。

正常來説,你買了當公車正常使用,2 年怎麼可能跑不到 2 萬公里,而這要求就是爲了防騙補行為的。

早些年,財政補貼購車是沒有里程要求的,於是很多賣不出車的車企動了歪念,成立皮包公司,左手進右手出,把自家賣不出的車倒騰一遍,以此騙取高額的財政補貼。

所以,廣大新能源車主不用擔心,私家車是不會受影響的,特斯拉也只是根據合同條款履行自己的責任,畢竟不把補貼討回來,自己就要虧錢,這虧是不可能吃的...

電動車專項收費來了?

雖然這次沒私家車什麼事,但細心的網友發現,針對全體新能源車的收費政策要來了!

根據媒體報道,海南省地方標準《公路里程費收費系統》正在徵求意見。

公路里程費?難道以后開車要按公里數來收費,跑了幾公里就收多少錢,這麼一搞那麼一年跑幾萬公里的人,不就直接白給了?

雖説是海南的政策,但哪天真就普及到全國呢,這下車都開不起了,無數網友陷入了無盡的憂慮中...

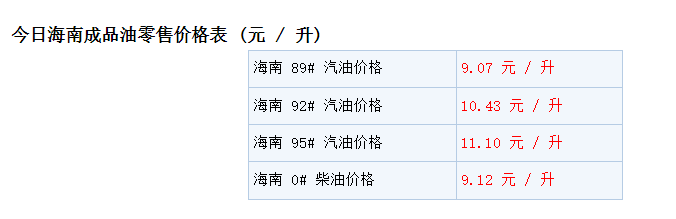

先不説會不會全國實行,單説海南這個地方就不太一樣,首先它是全國油價最貴的地方。

為什麼呢?

因為海南高速是不收費的,它把養路費、過橋費、過路費和公路運輸管理費等費用加到油費里,所以,油價會比其他省份要高。

以往大家開油車那就算了,但現在無數人開電車,他們不加油,也就意味着油價里面的高速費都是油車車主承擔的,電車車主直接白嫖,這是不公平的。

哪怕國家再支持新能源汽車,也不可能讓這樣的事情發生,爲了兼顧公平,於是這項舉措就誕生了。

拋開海南的情況,未來電動車的使用成本大概率是會比現在高的,因為不止海南,全國其他省份的油價,有將近一半的費用是税費,而電動車充電時,比油車少繳了 5 種的税費,優勢特別大。

有朋友會説,本來電動車的能源類型就比燃油車有優勢,比油車少花錢也是應該的!

這話沒毛病,不過當所有人都開上電動車,那麼在電能不足的情況下,提價也就在所難免了,所以,未來電動車使用成本提高那是板上釘釘。

變革的車輪不可阻擋

前些時間,老狐還跟大家聊了以后準備買什麼車的話題。

那會我還是很堅定的油車黨,畢竟油車的機械感,纔是男人的浪漫。

然而幾天過后,老狐叛變了,在試駕某國產電動車之后,毅然決然的下了訂單,徹底轉變為電動吹...

雖然身邊大多朋友都是油車黨,甚至未來油價也會大降價,但新能源汽車取代的大方向不會改變,依靠不可再生能源驅動的燃油車,註定是沒有未來的。

這里並不是呼籲大家都去買電動車,畢竟電動車還有補能以及耐用性的問題需要完善。

但老狐還是感嘆時代的巨輪無法阻擋,就像當年強無敵的諾基亞,在短短几年時間里,就被新勢力打趴。

而功力更加深厚的合資品牌,同樣在自主品牌的攻勢下節節敗退,至於擁有上百年曆史的內燃機,我想它的命運也早已註定。

在這個時間段買車確實挺尷尬的,買油車嘛,油價太貴了,而且往后很可能到自己這就絕代了,真不好受。

買電車嘛,省錢是省錢,但年限上去后,電池跟其他電器部件的耐用性成疑,更不用説現在電動車更新那麼快,今天買,明天就有新款推出,喜提老款車型...

老狐也很難給出滿意答覆,畢竟不買立省 100% ,但最真誠的建議就是,大家沒事就多去試駕吧,反正不花錢,甚至還有很多活動可以白嫖,只要車開多了,我想你一定就會有自己的答案了。

參考資料

海南省市場監督管理局

中國政府網

乘聯會

本文來自微信公眾號「科技狐」(ID:kejihutv),作者:老狐,36氪經授權發佈。