熱門資訊> 正文

2022年,手機「超大杯」消失了

2022-04-28 23:11

「等一個超大杯。」

在今年國產手機發佈會后,在社交網絡上,總能看到這清一色的回答。

可能這並非是對目前旗艦產品的不滿,而是有種廠商們「藏東西」了的感覺,為高端市場留了個后手。

縱觀來説,除了蘋果、三星的按部就班,有「超大杯」外,國產廠商們的上半年旗艦有種「淺嘗輒止」,出到 Pro 就停下了腳步。

按照以前的「中杯、大杯、超大杯」三機策略來説,這些新機不過只是「中杯」和「大杯」,「超大杯」更多的存在於流言之中。

「下半年會有超大杯,該有的都會有。」超大杯可以算是廠商最能凸顯實力的集大成者,期待不無道理。

但,事實並非如此,超大杯的等等黨可能也無法贏到最后。

「超大杯」存在的意義?

分杯的狀況在手機市場大概存在了四年,但其實早在汽車市場、餐飲市場出現,並且屢試不爽。

作為商業市場的一個常見的現象,它的目的無非就是賣貨。

星巴克分杯著名梗圖。圖片來自:《幸福 59 釐米之小馬》

這就好像去星巴克買咖啡,買走的多是大杯。當你喊出「中杯」時,店員會再三確認你是否真正理解星巴克式中杯,而非傳統意義上的中杯。

比上不足比下有余,這種現象也可以用「錨定效應」來概括。

超大杯:不干了。圖片來自:《覺醒年代》

當然了,無論三杯是何種策略,魯迅曾提出的拆屋效應就概括得更為精準些。讓你花錢買超大杯,可能很難成交,但隨之再提供兩個選項,就更容易接受。

對應到手機廠商這里,最先採取三杯策略的其實還是 iPhone。自 iPhone XS 這代開始,便一下子提供了三個選項,相對於萬元以上的 XS Max,幾經對比售價 6000 多塊的 XR 卻成了真香機。

這種策略一直延續到 iPhone 13 這代,只不過這次爲了繼續細分,提供了一個「小杯」iPhone 13 mini。

但這絲毫沒有影響原本「中杯」iPhone 13 的銷量,同時,也有消息表明 iPhone 14 這代將會取消小杯 mini,而推出一臺 6.7 英寸屏幕的 iPhone 14 Max。

傳聞中,iPhone 14 Max 將會取代 iPhone 14 mini. 圖片來自:AppleInsider

屆時,曾經主打的「中杯」數字系列很有可能被這個大屏所取代,從而變成新的「中杯」,伴隨而來的則是起售價的提高。

而在國產廠商這里,也是同樣的道理,只不過它們所讓你買單的實則是「大杯」,這就與星巴克很像了。

vivo X70 Pro+.

原本發佈會上絕對主角的「超大杯」更多的是秀肌肉和上探售價,當然了幾乎沒有短板的超大杯也更利於品牌的傳播。

歸根到底,超大杯策略,就是細分市場、秀肌肉以及賣貨。

「超大杯」真的不見了

這個不見了其實可以分三種情況。

一個則是傳統意義上的消失。仔細對比一下去年產品線,一些廠商明顯收力,新機之中少那麼一款能與去年 Pro+ 或者 Ultra 相提並論的產品,比如説小米 12 系列。

小米明顯還有一臺 12 Ultra 來補充.

按照每半年就更新迭代的國產廠商們來説,明顯節奏放緩了。甚至很多中杯、大杯的配置也開始出現了一定程度的縮水,最為明顯的就是以往出現在大杯產品上的「潛望鏡頭」。

在超大杯出現之時,繁榮的手機市場就開始陸續萎縮,近年來由於疫情的衝擊,萎縮幅度更大。存量市場里,賣手機其實更難了。

一加 10 Pro.

倘若還是以「三杯」策略,實則對庫存周轉有着更高的要求,無形之中成本壓力提升,延緩或者取消超大杯也算是一個緩解之法。

甚至降配之后釋放出的利潤,也依然能夠維持與前作相接近的售價,這在缺芯的大環境之下,也算是一個取捨。

二是喜聞樂見的全線「升杯」。

最明顯就是 vivo 剛發佈的 X80 系列。X80 系列發佈之前,vivo 產品經理韓伯嘯就在微博上點明,X80 Pro 原本的就叫做 Pro+,且他們也取消了原來的低配,也就是「中杯」。

vivo X80 Pro.

從最終的產品端來看,vivo X80、vivo X80 Pro 的產品力也足以成為傳統意義上的「大杯」和「超大杯」。

甚至,vivo X80 的升級誠意更高,錨定效應更為明顯,在看到 3699 元的起售價之后,甚至有些心動推薦給父母或者朋友。

升杯之后,性價比凸顯的其實是 vivo X80.

不過,升杯之后,起售價不變,依然與去年的 X70 Pro+ 相同,同是 5999 元起售(12GB+256GB)。超大杯不過是「改了個名字」而已。

第三,「超大杯」正以摺疊屏的形式重現。

超大杯的作用並非承擔着走量,而是品牌上探價格空間、秀肌肉,之於消費者,那就是「新鮮感」。

vivo X70 Pro+ 內置了 vivo V1 自研影像芯片.

比如此前的華為 P 系列超大杯,小米 11 Ultra、vivo X70 Pro+,無一不是把影像拉滿,全焦段、大底、獨立 ISP、獨特的算法等等。

只是隨着手機市場大環境的萎縮,以及中國手機用户的平均換機周期已來到 28 個月,數據來自市場研究機構 Strategy Analytics。

換句話説就是,現在的智能手機同質化嚴重,新鮮感正在消失,換機慾望不高。

榮耀 Magic V.

榮耀 CEO 趙明曾在採訪中表示,「手機廠商一定要給消費者找到一個換機的合適理由。」

而這個理由,便是形態可變的「摺疊屏」。

同樣是在去年底今年初,國產大廠們都推出了自己的摺疊屏產品,雖然配置規格不同,但價格卻都是所有產品里最貴,且用上了旗艦級序列。

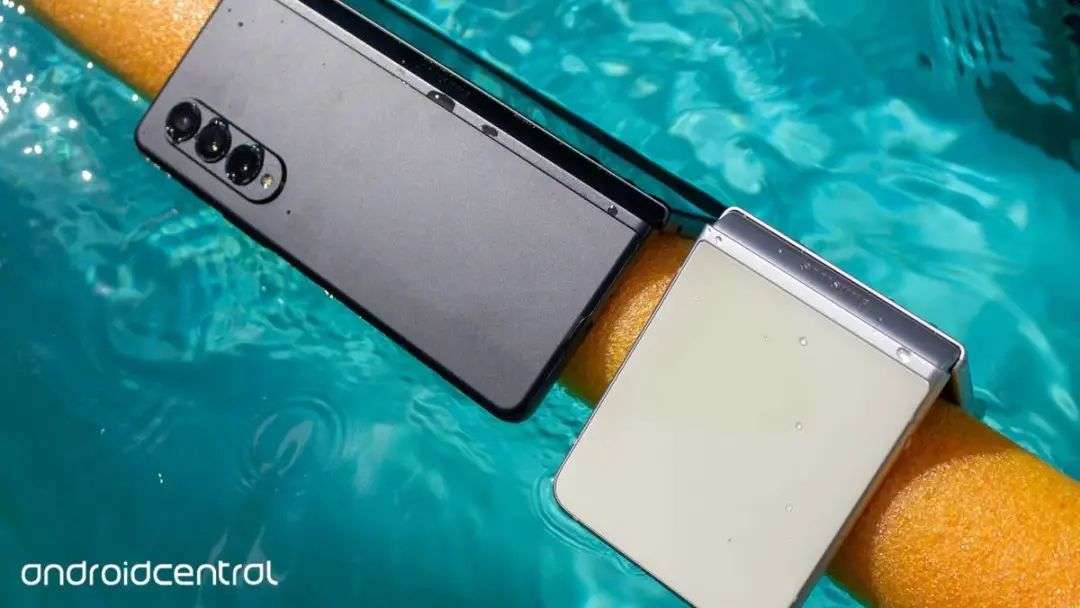

三星取消 Galaxy Note 系列,下半年旗艦開始着重主推摺疊屏產品。圖片來自:digitaltrends

同時,廠商們的傳統旗艦策略也被重新梳理,三星的 Z Fold、Z Flip 取代了 Note,OPPO Find 系列引入了 Find N,vivo 的 X 系列分化出了 X Fold。

除了定價比超大杯更高,摺疊屏的獨特性和辨識度也要比傳統的直板機更勝一些。它逐漸成為廠商為高端市場「彎道超車」的重要一環。

而原本負責上探空間、秀肌肉的超大杯,要麼消失不見,要麼變成大杯,進而避免與摺疊屏的定位重合。

摺疊屏的不同形態是新的分杯策略

廠商超大杯的出現,實則是廠商們在存量市場中換取更高銷量的一則成熟的商業策略。

而如今超大杯的消失,同樣也是一種商業策略,但與餐飲和汽車行業不同的是,智能手機的創新正在觸及天花板,市場萎縮,用户們的換機意願回落,廠商們需要不斷地打造更稀缺的特性來換取更多的知名度,從而轉化為銷量獲取市場份額。

三星第三代摺疊屏已經支持 IPX8 級防塵防水。圖片來自:androidcentral

依舊有着足夠新鮮感的摺疊屏,也猶如此前的直板機一樣。廠商們紛紛入局,盤活了產業鏈的同時,也開始催熟產品,降低售價,推向市場。

目前,三星已經將下半年的高端市場分給摺疊屏,且同樣採取了雙機策略,一則是橫向的 Z Fold,一則是豎向的 Z Flip。

華為 P50 Pocket.

國內最先引入「三杯」策略的華為,同樣也開始在摺疊屏上開始分化,Mate X 系列的全尺寸摺疊屏,P50 Pocket 的小尺寸摺疊屏,以及今晚就發佈的外折形態 Mate Xs 2。

表面上來説,不同形態的摺疊屏其實是不同的產品序列,但實質上,分杯的策略其實是形態。

相對於直板機,不同的「形態」纔是摺疊屏產品的最大的差異化,也更利於做所謂的「分杯」策略。

所以,傳統意義上「超大杯」正在消失,但基於「錨定效應」所做出的商業策略永遠都會存在,只不過換了一種形式。

推薦文章

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?