熱門資訊> 正文

重振旗鼓的惠普公司,PC業務發力得「股神」青睞

2022-04-12 19:12

4月7日,股神巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司一份披露的文件顯示,4月4日至4月6日期間,巴菲特以3.99億美元的總價買入惠普公司(HPQ.US)股票1113.36萬股,加上此前持有的惠普公司股份1.10億股,本周買入后,伯克希爾共持有近1.21億股,相當於惠普公司股份的11.4%,價值約42億美元。受此消息影響,惠普公司股價當日盤后大漲近10%。

買入惠普股票是繼今年以來,巴菲特116億美元收購保險公司Alleghan,以及購入價值超過72億美元的西方石油股票后的又一大額交易。

巴菲特的持倉與收益

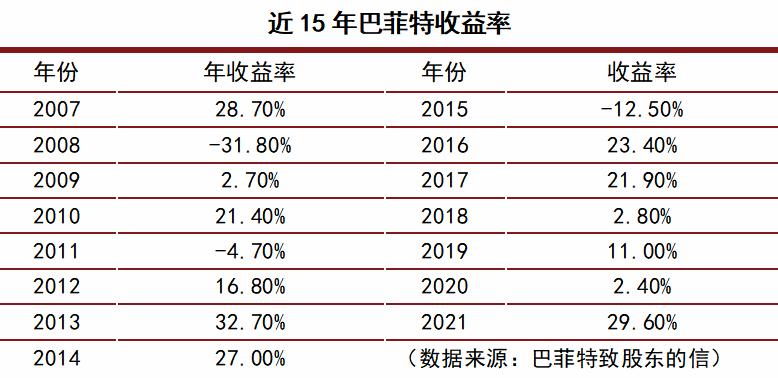

根據巴菲特2022年致股東一封信的新數據,2021年伯克希爾每股市值的增幅是29.6%,標普500指數的增幅是28.7%,伯克希爾跑贏了標普500指數0.9個百分點。也就是在市場震盪的2021年,巴菲特仍取得了跑贏大盤的成績。

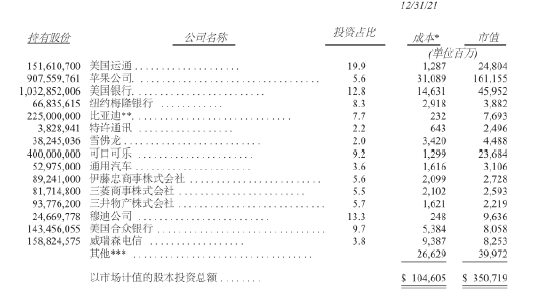

巴菲特2021年致股東的信中還公佈了截至2021年12月31日持倉市值最大的10只股票,分別為蘋果(AAPL.US)、美國銀行(BAC.US)、美國運通(AXP.US)、可口可樂(KO.US)、穆迪公司(MCO.US)、威瑞森電信(VZ.US)、美國合衆銀行(USB.US)、比亞迪(01211.HK)、雪佛龍(CVX.US)、紐約梅隆銀行(BK.US)。其中,蘋果公司讓巴菲特賺得滿盆滿缽,2021年伯克希爾累計持有9.08億蘋果股票,持股比例5.6%,持股價值1612億美元,減去2020年的累計投入,大賺超千億美元。

在股神巴菲特的投資理念中有一個很重要的點,關注公司的內在價值,同時在股票降價出售時購買,並長期擁有,注重企業長期表現。巴菲特在重倉企業中獲得的收益,不斷印證了他的觀點,那麼惠普公司在巴菲特眼里又有什麼吸引力呢?

拆分后的惠普公司重振旗鼓

惠普曾經是全球最大的個人計算機制造商,但隨着PC業務陷入泥潭,惠普在2015年11月1日拆分成兩家獨立上市公司,分別是惠普公司(HP)和惠普企業(HPE)。其中惠普主要經營個人電腦和打印機業務,惠普企業則經營雲計算、服務、軟件和基礎設施業務。

當時惠普首席執行官梅格·惠特曼(Meg Whitman)決定拆分惠普時提到,分拆是理性的做法,這樣更有助於幫助惠普重回輝煌,或許這兩家公司在拆分之后,可以專注於各自的優勢,主攻對應的市場,以改變當時惠普一蹶不振的狀況。

拆分之后的惠普企業持續縮減其投資組合的規模,採取一系列措施將部分業務關閉或出售。從近幾年惠普企業的財務數據來看,2021年,惠普企業的總收入為277.8億美元,同比微增2.97%,收入規模與2016年的501.2億美元已經大相徑庭。

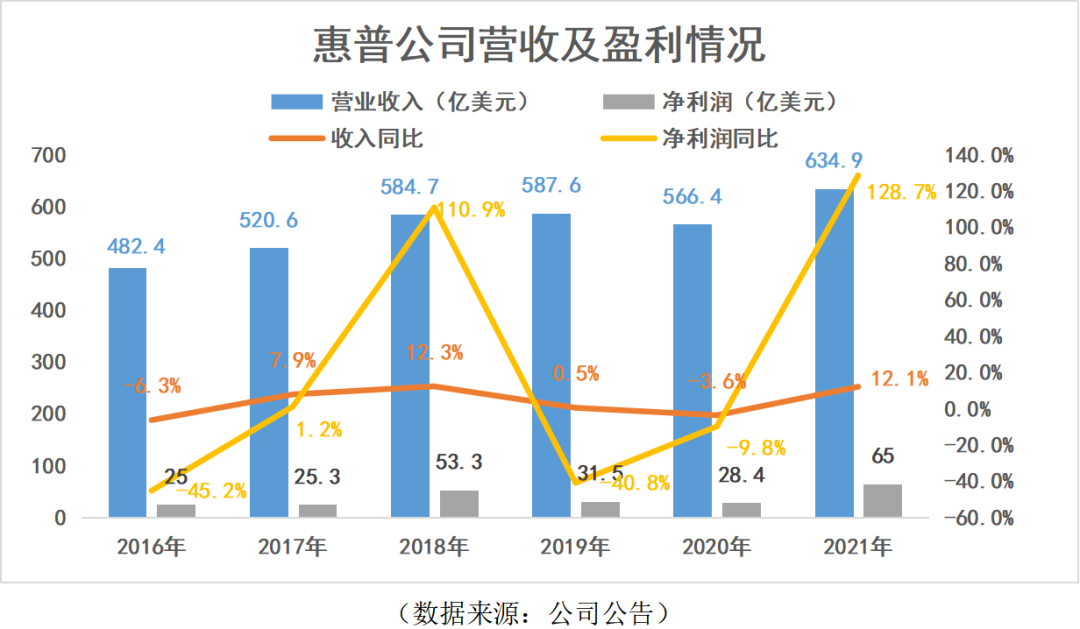

與惠普企業不同,拆分后的惠普公司營收增長和盈利水平逐漸改善,PC業務正在重振旗鼓。2021年,惠普公司實現總收入634.9億美元,同比增長12.1%,營收創新高主要是由於PC業務(歸入個人系統業務)的高增長,其中消費者PC收入增長19.9%,筆記本電腦的淨收入增長了18.5%。惠普公司2021年的高增長受益於疫情爆發帶來的在家工作,遠程學習和遊戲推動的強勁需求。PC端的發力也使得惠普在PC市場的佔有率回升。

收入的提高也帶動了惠普公司2021年淨利潤的增長,公司2021年實現淨利潤65億美元,同比大增128.7%;此外,公司整體毛利率也提升至21%;盈利能力增強。

雖然惠普的PC端增量喜人,公司的另一支柱業務,打印機業務(歸入印刷系統業務)卻隨着打印機市場的逐漸飽和,增長盡顯疲態。但惠普在2021財年的年報中仍給出較為樂觀的前景,惠普公司預計2022年個人系統和印刷系統的需求將繼續增長。

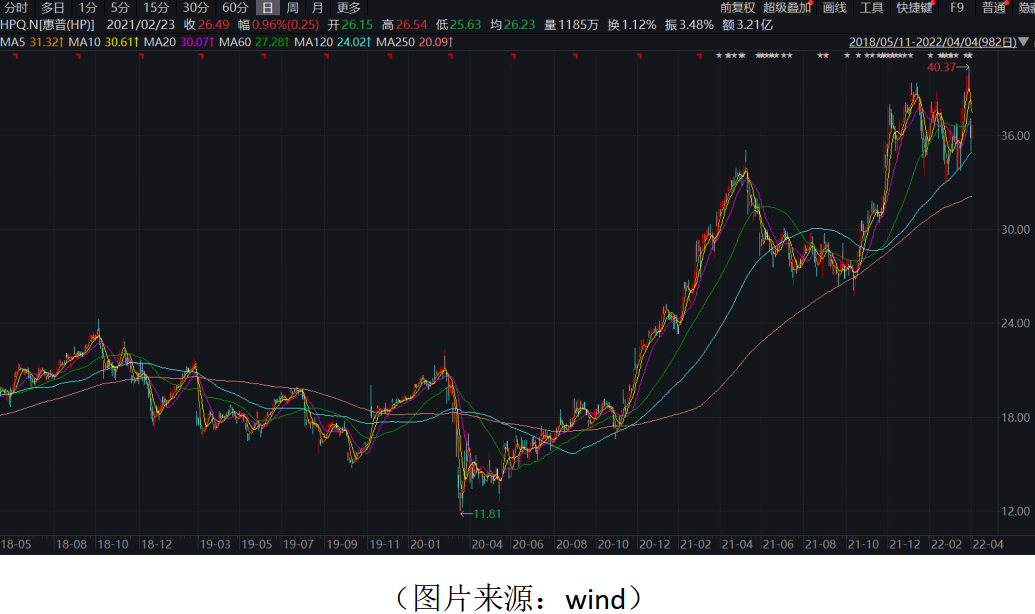

從惠普公司的股價表現來看,惠普公司在疫情期間運轉良好,股價也一改往日震盪下跌的頹勢,股價從2020年下半年開始走強,年漲幅超100%,2021年一季度后短暫回調。但即便惠普的股價在疫情期間水漲船高,但卻仍有上行空間。

根據雅虎財經數據,截至4月7日,惠普公司股票的遠期市盈率僅9.22倍,遠低於標準普爾500指數約18.2倍的遠期市盈率。同時低於個人電腦領域的競爭對手蘋果的遠期市盈率26.81倍;打印領域的競爭對手施樂公司的遠期市盈率約12倍。惠普股票的性價比凸顯。

巴菲特重新押注PC賽道,雖然惠普被調侃為「過氣的巨頭」,但憑藉前期的積澱和后期的持續投入,惠普公司在PC端的份額依舊靠前且有回升的趨勢。疫情的爆發像是給惠普的PC業務打了雞血,2021年的業績表現亮眼,盈利能力大幅提升。或許是考慮到惠普老牌企業的內在價值,以及PC業務重新燃起的潛力,和行業對比下存在一定的股價低估,巴菲特此時購入惠普的股票,低成本高性價比凸顯。

本文來自微信公眾號「滿股經綸」(ID:gh_d75073fd8036),作者:滿股經綸,36氪經授權發佈。

推薦文章

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

美股機會日報 | 降息預期升溫!美國1月CPI年率創去年5月來新低;淨利、指引雙超預期!應用材料盤前漲超10%

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?