熱門資訊> 正文

真假元宇宙:一邊生猛,一邊清醒,一邊戰慄

2022-04-08 21:12

過去一年,科技圈什麼關鍵詞最熱?

「元宇宙」或是其一。

和其他關鍵詞不同,這個概念正在形成一個複雜的場域:

有人急切推動浪潮,因為「如果動作不快,我們會迅速被全球落下 ,甚至倒退若干年」;

有人抗拒風口,卻被裹挾其中;

有人並不在乎元宇宙的定義,卻大幅買入NFT;

有人始終困惑,始終詢問,卻依舊沒有答案;

有人認為這是一道東西價值體系的分水嶺;

有人聲稱給出了「中國特色解決方案」;

……

懂或不懂,不妨礙人們對它展開想象。一位創業者告訴「甲子光年」,他居住在四線城市、缺乏科技知識儲備的父母,在一通問候電話中聽到「元宇宙」一詞后,竟然花3個小時興致勃勃地追問元宇宙將帶來什麼改變;另一位創業者向「甲子光年」提到, 「我奶奶就在家里説元宇宙,而上一次她主動提起科技圈熱詞,還是2016年的新能源汽車。」

在想象力的世界中,未來由無數個平行宇宙組成;而對生存在當下的每個個體而言,人們似乎只有權利押注其中一個。

在想象力的世界中,元宇宙和本宇宙(我們存活的物理世界)極為相似:混沌一片,共識遠未形成;而活在真實世界的建設者,卻永遠需要兩個答案:

1.如何定義(是什麼)

2.如何執行(該何時)

近期,「甲子光年」採訪了幾十位海內外投資人、科技創業者、鏈圈從業者、幣圈從業者、加密藝術家,他們中,相當比例的從業者不承認自己和「元宇宙」概念有關聯。

真假宇宙中,似乎都存在造詞營銷、內卷焦慮、一夜暴富、自我救贖等若干光譜色彩,而活在當下的人們卻始終困於同一件事:

外在的匱乏是資源短缺,內在的匱乏是慾望不滅。

1.周期:第N次狂熱?

值得思考的問題:

這一次,和之前的無數次「狂熱」,是否本質不同?

如果本質不同,本質有何不同?

歷史已經無數次證明,科幻大師頭腦中靈光乍現的想法,常常能「神預測」現實。

1992年,互聯網的大門剛剛向商業世界打開,電腦還是普通家庭難以消費得起的奢侈品。美國作家尼爾·斯蒂芬森正為計算機藝術項目的昂貴設備而煩惱。在現實的逼迫下,他幻想如果計算機能像電視機那樣足夠便宜,並能構造一個三維世界讓人隨意操控就好了。這便有了小説《雪崩》:它描繪了一個超現實主義的數字空間「Metaverse」(中文主流譯為「元宇宙」),人類在這里擁有虛擬替身,可以做任何想做的事情。

但當時的尼爾·斯蒂芬森想不到,近30年后,Metaverse開始映入現實,成為一個全球炙手可熱的風口,從硅谷一直吹到中國。

「有一個非常大的契機,特別值得一講。」2020年底,早期投資人程新正處於創業最低谷。行業缺少風口,創投圈內捲成風,一度出現各大VC擁擠在新消費賽道的魔幻場景。「一線基金壓二線基金,大家都在搶頭部項目,不僅搶還互相誹謗。」程新告訴「甲子光年」,這家10多人的小機構投不到好項目,甚至活下去都是問題——當時,北京大學還曾做過調研,全國6成民營企業現金流撐不過3個月。

這個情況,在硅谷也同樣存在。科技一線的人們,開始主動發掘虛擬世界的機會。

2021年春節期間,在線語音平臺clubhouse風靡,對硅谷風向感知敏鋭的創業者們跟程新聊到了元宇宙和NFT,這讓他大為興奮。他們每天泡在社交平臺上,一聊就是一通宵,第二天下午睡醒接着聊,持續了近一個月,從各個維度討論元宇宙的可能性。

程新討論的元宇宙,底層是Web3.0,它被支持者認為是「下一代互聯網」——相較於Web1.0和2.0,用户可以在Web3.0拿回對自己數據的控制權。在他們眼中,站在今天看元宇宙的價值,就如同站在1999年思考互聯網將帶來的價值。這是一個去中心化的未來世界,小公司更有希望改變遊戲規則,逆轉命運。

彼時,元宇宙概念在國內幾乎空白。程新和他的夥伴認定元宇宙就是下一個未來,並且是一個「不內卷的藍海」。

當國內科技圈因Roblox開始大聊元宇宙時,程新和朋友們已經不再討論概念,而是先把目光投向元宇宙世界里的虛擬數字資產NFT,並開始佈局。

即便如此,此時國內對元宇宙的討論仍停留在小圈子里。

它的再一次出圈歸功於Facebook創始人扎克伯格。2021年6月,小扎高調宣稱,將在5年內把Facebook打造成一家元宇宙公司。4個月后,他直接將Facebook改名為Meta。

「Facebook改名給大家打了強心劑,大家覺得這應該是靠譜的概念,不然美國的大型平臺公司不會這麼積極去參與這件事。」火鳳資本創始合夥人陳悦天對「甲子光年」提到國內一些公司的心態變化。與此同時,微軟、亞馬遜、英偉達等大眾熟知的科技巨頭紛紛入局。

於是,元宇宙的熱浪從科技圈席捲到整個商業世界,從此一發不可收拾。

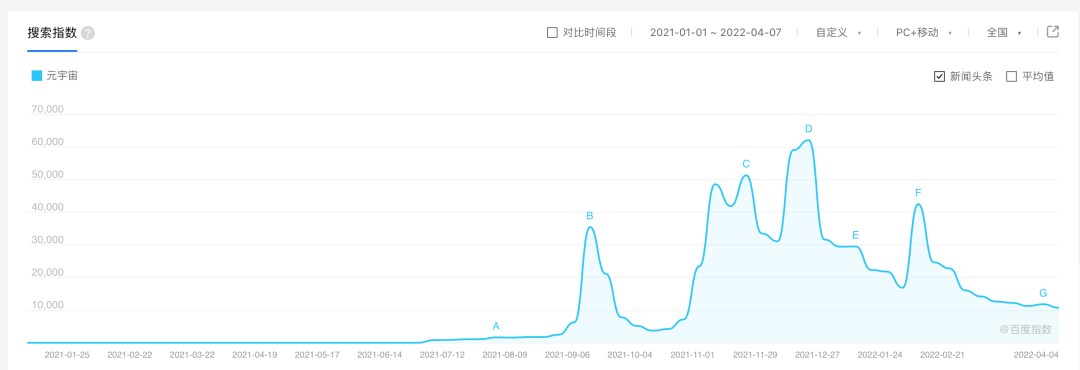

「元宇宙」到底有多火?可以從兩組數據窺看它的熱度:

首先是「元宇宙」商標熱——2021年,中國有1500多家公司申請了「元宇宙」商標,數量超過1萬件,其中多數和元宇宙無關,只是蹭概念。比如有一家商貿公司有八成商標都和元宇宙相關,包括普拉達元宇宙、路易威登元宇宙、雷克薩斯元宇宙、肯德基元宇宙、餓了麼元宇宙、十萬個冷笑話元宇宙、海底撈元宇宙等;

其次是NFT的炒作熱——NFT,即非同質化代幣,與比特幣等同質化代幣不同,每個NFT理論上都是獨一無二、不可分割的,目前支持者認為是元宇宙中虛擬資產的「所有權證書」。NonFungible發佈的《NFT市場2021年度報告》顯示,2021年,全球NFT市場的交易量為176.9億美元,是前一年的214倍;NFT的銷售量高達2741萬枚,是2020年19倍;而單枚NFT的均價達到了807美元,同比增長15倍。此外,大量消費者也湧入市場,去年全球有119萬賣家賬號,而買家賬號則高達230萬個,是前一年的30倍。

2.主語:是誰遞來「可樂」?

值得思考的問題:

誰在期待元宇宙成功?

TA希望元宇宙如何成功?

成功的標準是什麼?

而你的標準是什麼?

一個30年前就被創造出的概念,為什麼在今天變得炙手可熱?

在採訪中,「甲子光年」發現一個有意思的現象,許多科技圈受訪者都強調,「元宇宙」這個中文翻譯並不準確,他們更願意使用「Metaverse」。但另一面,Metaverse在國內能快速出圈,一定程度上得益於「元宇宙」這個看上去足夠普世又「sexy」的翻譯。

對大眾而言, 「元宇宙」三個字本身就藴含了足夠多的想象,即便是對科技一無所知的人,也能表達出自己的觀點。相比之下,《雪崩》小説原翻譯「超元域」,從字面看晦澀難懂,將更多人拒之門外。

科技行業往往押注未來,但讓大眾理解並不容易,這就需要「造詞大師」們用一個簡潔凝練的詞進行定義。回望歷次風口,人工智能、5G、雲計算、工業互聯網……無不是先定義未來,后技術跟進。這點從馬雲身上可以得到最好的證明。而整個行業還會收穫一個更為現實的回報——「造詞好融資」。

其次,元宇宙帶來的財富效應讓外界不容忽視。

2021年初,由5000多幅圖片組成的拼貼作品NFT《每一天:前5000天》,藉着元宇宙的東風,被拍賣出6934.6萬美元的價格;而「元宇宙第一股」Roblox上市股價暴漲后,一整年市值飆升10倍。

在國內,百度指數顯示,元宇宙受關注的第一個高峰是在9月8日前后。這天,4只「元宇宙」概念股漲停。其中一家上市公司中青寶宣稱要推出元宇宙遊戲后,3個月內股價漲了3倍,總市值最高增長了近90億元,因漲幅太異常,這家公司一度收到深交所的關注函。

(圖片來源:百度指數截圖)

此時「元宇宙」三個字就像魔法棒,可以點石成金。

一些過去曾被投資人拋棄、跌入寒冬的行業,迎來了新機會甚至再度成為風口,比如VR/AR、虛擬技術等。據統計,2021年,VR/AR迎來又一波投資熱潮,全年共發生340起投資事件,投資金額高達556億元,同比增長128%。

去年,國內老牌AR公司亮風臺聯合創始人&COO唐榮興參加一場行業峰會,聽聞同行感慨,「好像2016年(的機會)又出現了,這次我們一定要珍惜。」三四年前,投資人對AR持懷疑態度,如今這些人又主動找上門,主動表示「AR是元宇宙的入口」。唐榮興向「甲子光年」描述對元宇宙的理解時,多次用到了「興奮」一詞——這意味着將有更多的資金、更多的從業者入場,一起推動AR產業發展。

相關技術的成熟,也讓元宇宙從一個想象變成了似乎可摸可見的未來。

元宇宙產業鏈大致包括:大數據、AI、通信技術、雲計算、區塊鏈等底層技術;VR/AR等虛擬感官交互技術;雲渲染、雲引擎等引擎技術;遊戲、社交APP等應用軟件。

如果説2018年斯皮爾伯格的電影《頭號玩家》上映時, 人們對元宇宙的想法還只是嘴上説説,3年后,事情變得不一樣了:

2018年,被認為是「通往元宇宙的交互工具之一」的VR/AR還在谷底,2021年,VR頭顯Oculus Quest 2已售出1000 萬台——業內普遍認為這個數字是VR生態迎來爆發的關鍵節點。此外,5G、大數據、AI等逐步落地,通信、雲計算、傳感器等成本正在降低,在疫情催化下,2020年,全球數字經濟規模佔GDP的比重已高達43.7%。這些都讓元宇宙概念更容易被普及和推廣。

因此,多位科技圈的採訪對象都表達了一個相似的觀點:元宇宙的火,是科技發展的一個客觀規律。「元宇宙和科技的發展,可以理解為上層跟隨層和下層驅動層的關係——技術到了一個階段,總會產生一股力量驅動上層的共識發生變化,它們有一個因果關係。」創業者彭西説。

相似的場景曾多次上演:比如,當算力、算法和數據等要素發展得足夠成熟,AI被帶到大眾面前;當分佈式網絡、加密技術、電子支付系統發展到新階段,區塊鏈成了科技圈的共識。

不僅如此,國外科技巨頭也不甘心錯過風口,或者説,它們的參與制造了這個風口:

英偉達推出了打造元宇宙的生產力工具——專為虛擬協作和實時逼真模擬打造的開放式平臺NVIDIA Omniverse。用創始人黃仁勛的話來講,「科幻小説中的元宇宙已經近了。」工程師們可以使用Omniverse,模擬倉庫、工廠、物理和生物系統、機器人、自動駕駛汽車,甚至是虛擬形象的數字孿生;

今年1月,微軟以687億美元收購動視暴雪,創下游戲行業歷史上最大一筆金額的收購。公司CEO Satya Nadella解釋,背后的一大原因是「遊戲在 Metaverse 的發展中扮演了重要角色」;

近期,亞馬遜也推出了一款元宇宙遊戲AWS Cloud Quest,面向成人玩家,旨在通過遊戲的方式來幫助學習AWS(亞馬遜雲計算服務)的知識和積累實踐經驗。

國內互聯網大廠也在密集佈局:

當元宇宙概念大火之后,外界這才發現騰訊早已入股有「元宇宙第一股」之稱的Roblox、以及元宇宙遊戲公司Epic Games;2021年,騰訊投資了VR/AR企業威魔紀元和元象思維;今年1月,媒體報道,騰訊擬收購黑鯊手機,目的是研發VR設備;在遊戲領域,騰訊內部也上線了「登月」項目,計劃在5-8年內打造元宇宙級別的項目;

去年4月,字節跳動先是斥資1億元投資「中國版Roblox」代碼乾坤,8月底,又擊敗騰訊,以90億元超高溢價收購VR創業公司Pico;

去年年底,百度上線國內第一款元宇宙產品《希壤》,儘管畫質受人詬病,但可以算是「第一個吃螃蟹的人」;

同時期,阿里巴巴成了全資子公司「元境生生有限公司」,經營業務範圍涉及軟件開發、計算機系統服務、演出經紀等。阿里相關負責人出面表示,該公司未來將以「元宇宙」為主要發展方向;

網易CEO丁磊也公開表示,網易已有瑤臺沉浸式活動系統、虛擬人、星球區塊鏈等元宇宙概念產品落地,並投資多家虛擬人領域創新公司,推動元宇宙全鏈路探索。

大公司積極參與元宇宙,或許源於對互聯網的轉型焦慮。流量紅利時代落幕,全球掀起互聯網反壟斷浪潮,互聯網大廠躺着賺錢的時代一去不復返。在過去很長一段時間里,「什麼是下一代移動互聯網」是困擾科技圈的一個重要問題。

劉慈欣在《三體》中提出過一個論斷:人類的面前有兩條路,一條向外,通往星辰大海;一條向內,通往虛擬現實。一些科技巨頭的確也將目光瞄向了后者。

「‘天下苦什麼久矣’的句式在科技圈已出現很久,一直缺乏一個強有力、能夠刺激味蕾的東西。」數字人賽道的黑鏡科技CEO陳軍宏告訴「甲子光年」,元宇宙概念出現得恰逢其時,像是在大眾飢渴時遞上可口可樂,迅速風靡。

機構預測中的元宇宙的確藴藏寶藏。

福布斯報道,華爾街大行摩根士丹利曾預測,到2024年,元宇宙市場規模將達到8萬億美元,並可能成為下一代社交媒體、流媒體和遊戲平臺,「不同類型的虛擬世界將有可能徹底改變人們的互動方式」。花旗銀行近期預測,2030年,元宇宙經濟的總市場可能增長到8萬億美元至13萬億美元,用户規模達50億人。

對大公司而言,圍繞這個萬億級別賽道,是非爭議不重要,擺在桌面的選擇可能只有一個——如果錯過,將關乎生死存亡。「外界看到的激進打法,其實是(大公司)保守的打法。」一位投資人對「甲子光年」説。

當然,元宇宙這個概念所衍生的想象,某種程度上也折射出人類的底層需求:重新塑造自我,主宰自我,定義自我,甚至追求某種意義上的永生,乃至逼近造物主的深層次願望。

因而某種程度上,元宇宙被吹上風口是必然。在支持者眼中,元宇宙帶來的一種想象力是,人類不再受限於本宇宙中外貌、財富、健康的侷限,可以凌駕於時間和空間之上——一天不只是24小時,你可以拉動進度條,可以擁有10個身份同時做十件事,甚至可以構建一個向往的世界。

一個不恰當但容易理解的比喻是,當下的生活像是看電視,觀眾只能被動接受信息,收看被制定好的節目單,但元宇宙的世界就像是觀眾打開了視頻網站,可以根據自己的喜好定製、快進或剪輯任何節目,成為新世界的主宰者。

3.判別式:是元宇宙不行,還是Meta不行?

值得思考的問題:

「行不行」的標準是什麼?

判別式在誰手中?

但發展一年后,元宇宙在今年伊始迎來一場倒春寒:

2月初,Meta公佈了2021年第四季度財報,次日股價大跌4%,市值降至5650億美元,跌出了世界前十。與此同時,2月16日,「元宇宙第一股」Roblox也在四季度財報發出后股價下跌26.41%。

財報不及預期,是兩家元宇宙概念股下跌的主要原因。

不過業內對元宇宙的熱情並未就此消失。甚至有人高呼:「(真正的)元宇宙和小扎喊的元宇宙,並非同一個概念。」

國內VR創業公司NOLO的創始人張道寧解釋,從財報看來,Meta在一個很小的賽道投了100億美元,獲得了20億美元的營收,這對VR產業來説是好事。但資本市場不太買賬,因為VR不像一些互聯網產品,燒錢就能燒出來的。

Oculus Quest 2銷量超千萬背后,一大原因是Meta的價格補貼。在硬件升級的情況下,299美元的售價比上一代產品便宜了100美元,有人以芯片成本估算,「Facebook每出售一臺設備,就得補貼大約100美元」。

儘管如此,Meta還是不得不做元宇宙,這可能是一次反敗爲勝的機會——在TikTok等競爭對手的圍獵下,Meta已經失去了約50萬的日活用户。

不過,由於Metaverse過高的投入在短期內看不到收益,一些人開始為小扎鼓吹的「元宇宙」打上了問號。一家英國金融服務機構Hargreaves Lansdown的股票分析師Laura Hoy甚至直言,「Meta首席執行官扎克伯格可能熱衷於哄騙世界進入另一個現實,但令人失望的第四季度業績很快令其元宇宙泡沫破滅。」

不過張道寧並不悲觀,「不是元宇宙不行,因為同時期其他元宇宙概念股比如英偉達依然很厲害,只是大家不相信Meta這個模式而已,它有自己的技術、產品路徑和商業模式,但長遠來看,那可能不是最優解,未來會有一個更有顛覆性的產品出現。」

此時國內資本圈,一場「元宇宙」的高燒也正在褪去。

陳悦天注意到,過去兩個多月,大部分公司都會博眼球、博概念,把自己往Metaverse上貼,也有一些基金轉型聲稱自己是「Metaverse基金」。「現在,至少市場上沒有許多自稱是‘Metaverse基金’的人了。」陳悦天告訴「甲子光年」,當多地政府都開始佈局元宇宙時,屬於VC們的早期投資窗口期已經過去。之后,他只會關注過去兩年投資的元宇宙相關公司,同時順着產業鏈進行佈局,如果有誰能跑到中后期,他會在合理的估值範圍內加註。

但無法否認的是,虛擬與現實融合已變成一個不可逆轉的趨勢。

一位80后的元宇宙投資人向「甲子光年」強調了一個數字:2021年,元宇宙第一股Roblox的用户每天在平臺上停留的時間已超過2.6小時,是TikTok(平均每用户一天刷52分鍾)的近三倍。某種意義上,Roblox不再只是一款遊戲平臺,而是一款虛擬社交生活平臺,年輕人願意花更多的時間在這里創作、社交,甚至實現自我價值。

在該投資人看來,00后很可能正在成為元宇宙的原住民。「20年前,當80后、90后玩QQ時,大人們以為他們是在玩遊戲,不務正業,但20年后的今天,QQ和微信已經成為人們的生活和社交方式;今天00后在玩元宇宙,80后們則扮演起大人的角色,但20年后看,元宇宙是否也會成為00后們未來的生活和社交方式?」

如此暢想之下,巨頭們對元宇宙的佈局就顯得頗有野心。3月21日,高通宣佈設立1億美元的驍龍元宇宙基金,用於投資打造獨特沉浸式XR體驗以及相關核心AR和AI技術的開發者和企業,不久前,其還跟字節跳動在硬件設備、軟件平臺和開發者工具開發方面進行合作,旨在發展全球XR生態。此外,Meta、微軟小冰、NVIDIA成立亞洲元宇宙全生態聯合體,並獲得日本經濟產業省的支持。國內,運營商中國移動已經開啟元宇宙的相關佈局,包括基礎設施、算力網絡以及中臺能力。

巨頭佈局之下,元宇宙的世界似乎正加速呈現。

4.文明的朝向:同一個本宇宙,不同的元宇宙?

值得思考的問題:

假如最終會有N個元宇宙,N是幾?

N是趨向於正無窮,還是收斂到1,還是收斂到2,還是會處於動態平衡的狀態?

在元宇宙引發巨大關注后,一個新的矛盾是,通往元宇宙的路正在產生分歧。

和人工智能、VR/AR等科技圈以往的風口不同,「元宇宙不指向任何一個具體技術、場景、羣體,只是對未來一種意向性的幻想。」虛擬技術創業者彭西道出了元宇宙難以被定義的根源。

它建立在多項技術底座之上:數字孿生、AI、通信技術、大數據、雲計算、區塊鏈、VR/AR等可穿戴技術等。

因此,元宇宙變成了一種「形容詞」——比如本文之前提到的元宇宙商標熱,VR/AR企業、AI企業、數字孿生企業,乃至連麥當勞、餓了麼等企業也都來分一杯元宇宙的羹。一位在美國的鏈圈人士告訴「甲子光年」,元宇宙當下只是一個「marketing」的詞,是市場發展到一定時期,由某些公司和人創造出來的詞匯,炒作的成分更大——這像極了互聯網興起之初流行的「Cyberspace」(賽博空間)。「從消費者或者市場營銷角度看,Metaverse有一定的想象空間,同時又比較容易讓消費者以及開發從業者觸手可及。」

基於這樣的認識,一些人選擇跟這個熱詞保持距離。

國內VR創業公司NOLO的創始人張道寧對「甲子光年」説,除了市場營銷部門偶爾設計一個元宇宙主題的海報,他們在公司從來不主動談元宇宙,這只是一個概念,「沒意義」。

「我想象中的Metaverse是一種社會和世界的狀態,如果試圖對它提出界定,你就要做類似社會學理論上的框架性描述,或者從歷史中提煉規律,兩者在我看來都不現實。」陳軍宏對「甲子光年」説。站在當下,他更希望去理解元宇宙光譜的全貌。

除此之外,還有一大批元宇宙的擁躉。國內元宇宙的商業實踐者,大致可以分為三派:

第一,遊戲派。

從元宇宙第一股Roblox,到可以開演唱會的Epic Games遊戲《堡壘之夜》,大眾最早是從遊戲中開始瞭解元宇宙。 一些人最先在科幻電影中找到元宇宙的參照物:元宇宙或許是《頭號玩家》里的遊戲平臺綠洲,《失控玩家》中的自由城,人類通過VR/AR或者腦機接口,進入虛擬數字世界。以遊戲公司Roblox、Epic Games等為代表,它們是元宇宙的堅定支持者。

第二,「價值互聯網」派。

價值互聯網,是幣圈和鏈圈對採用區塊鏈技術的互聯網的一種叫法,反之是古典互聯網。

在區塊鏈信徒眼中,元宇宙是一個去中心化的世界,以區塊鏈為底層技術的加密貨幣,在元宇宙的經濟系統中擔任重要角色。

一位關注元宇宙的投資人直接將價值互聯網派稱為「做Crypto的」,這羣人有一個共識——未來如果人類要在元宇宙中長期生活,就需要擁有私有產權,這是展開經濟活動的前提,因此數字資產必須確權。而以區塊鏈為底層技術的NFT,是解決數字產品確權的一種有效方式。這也正是NFT被炒作的主要原因。

「元宇宙是新的社會生產關係,其中區塊鏈是必不可少的一部分。」早期投資人程新認為,虛擬世界不足以點出元宇宙最關鍵的特徵,去中心化的生產關係纔是。他告訴「甲子光年」,Roblox底層不是區塊鏈,因此只是「披着Metaverse外衣的傳統遊戲、傳統社區」;國內真正參透元宇宙的人,「不超過100個,99%的中國企業對元宇宙的認識都是錯的」。

第三,「古典互聯網」派。

這些玩家堅決不碰加密貨幣,有人覺得算力不夠,去做芯片;有人認為元宇宙基礎設施不夠好,討論軟件和內容為時過早,便先做頭顯;還有一撥人認為,Quest2的技術優秀,硬件就留給Meta來做,自己去投資軟件,尋找VR內容的機會……

古典互聯網派和價值互聯網派最重要的分歧在於,是否做Crypto。而這源於近年來中國對虛擬貨幣的監管政策。

「他們(不做Crypto的)認為中國法律環境不允許,而且(Crypto價格)波動性太大,全球現在也沒有明確的監管方式,所以風險太大,很多人不願意碰。」前述早期投資人説。

早在2017年比特幣價格暴漲時,國家金融監管部門就做出對虛擬貨幣交易炒作的風險提示。2021年5月18日,金融業三大協會再次強調防範虛擬貨幣交易炒作風險。3天后,國務院明確提出打擊比特幣挖礦和交易行為。去年9月,十部門聯合發文,明確將虛擬貨幣相關業務定性為非法金融活動。

法律監管之下,Crypto成了古典互聯網派不可逾越的紅線。

而價值互聯網一派秉持「信則投」,但出於合規需求,投資人和創業者往往把項目放在海外。

比如,火鳳資本的陳悦天提到,他同時有人民幣基金和美元基金。人民幣基金主要做傳統股權投資,不參與加密貨幣的項目,美元基金會跟投國內外的一些項目,「接下來我還打算專門成立一個Crypto的基金,純投資Crypto和Web3.0的項目。在法律層面上做合法合規操作,保證自己不錯過這些機會。」

即便他們堅信Crypto的價值,也擺脫不了一個事實——元宇宙的風口中仍有欺騙和割「韭菜」。

創業者彭西看到不少NFT項目,這些項目以區塊鏈為基礎做線上數字資產的確權,並以激勵的名義發幣,面向國內三四線城市中渴望財富的青年男性,圈內俗稱 「殺豬盤」。「我也不説(自己)有多高尚,但是有一個大原則,國內發幣犯法,我犯不着為幾千萬的融資去干這個事情。」

最近,深圳市金融監管局披露了多起元宇宙詐騙活動,從中可以整理出一些「割韭菜」的手法:

有人把遊戲製作、人工智能、虛擬現實等項目扮作「元宇宙」,藉機吸收公眾資金;

有人捆綁「元宇宙」概念,以兑換虛擬幣、購買遊戲裝備等騙取錢財,存在捲款跑路等風險;

還有人惡意炒作元宇宙房地產,藉此圈錢;

更「侮辱智商」的玩法是,有人號稱所發虛擬幣為未來「元宇宙通行貨幣」。

這種分化,導致中國和海外元宇宙的商業實踐者形成了兩條截然不同的發展路徑。

一位投資人對「甲子光年」描述,「We are on one planet, but not in one universe(我們在同一個世界,不同的元宇宙).」

最重要的不同是元宇宙的「經濟系統」。

在海外,元宇宙的概念離不開區塊鏈。一種觀點認為,元宇宙的底層網絡是Web3.0——這是一個基於區塊鏈的去中心化在線生態系統,往大了説,它將成為下一代互聯網。

2021年12月9日,美國國會舉行聽證會,討論Web3.0和區塊鏈技術等熱點概念。討論中,議員們普遍對Web3.0表達了寬容的接納態度,甚至部分美國科技創新者認為,Web3.0可能成為硅谷的「新風口」。

過去,中國的科技創新令世界矚目,中國在AI、雲計算、大數據等方面的風頭甚至可以與硅谷巨頭匹敵。甚至國內某些科技公司的產品已經超越硅谷公司,比如TikTok正在搶奪Facebook的大量用户。加之硅谷的Facebook身陷「數據泄露「、谷歌曾陷入AI倫理等問題,這無形中給人形成一種印象——硅谷在智能時代的領先優勢正在喪失。

因此,硅谷急需要抓住元宇宙的新風口重立潮頭。甚至有投資人表示,機構「沒有不投crypto的,這是共識」。

此外,元宇宙和NFT的財富效應,也吸引着投資者競相湧入:

除了《The First 5000 Days》,去年9月,蘇富比拍賣行,101個「無聊猿」頭像組成的NFT的拍賣價加佣金高達4500萬美元,約合人民幣超1.5億元;

Nike、奧迪、漫威、路易·威登等國際大牌不斷與NFT夢幻聯動;

小扎也在近期宣佈,希望在未來幾個月內,Instagram成員將能夠在應用程序中鑄造自己的NFT。

中國則是另一個畫風。

由於交易和流通虛擬貨幣屬違法,商業實踐者佈局的元宇宙大多不觸及經濟系統,而是更傾向於元宇宙涉及的具體技術及其帶來的產業風口。順為資本副總裁馮錚曾總結,Metaverse 的中國視角應該是,No Tokens,No Games。

國內大廠也只能在海外佈局有金融屬性的NFT項目。今年3月,騰訊參投總部位於悉尼的NFT初創公司Immutable。Immutable創立於2018年,提供區塊鏈基礎設施,以改變視頻遊戲行業的數字資產所有權。幾乎同期,阿里收購的香港報紙南華早報,也成立了一家NFT公司Artifact Labs。

5.根植在基因深處的意識文化?

值得思考的問題:

世界是否有元宇宙的共識?

能否「和而不同」?

是否應「和而不同」?

在國內外元宇宙敍事差異的前提下,中美科技巨頭的佈局顯出了不同的氣質。

自媒體平臺VR陀螺曾整理,在元宇宙領域,Meta、Google、微軟、蘋果都在系統、硬件、軟件工具、平臺到內容全面打通;而國內騰訊、阿里、字節、百度、網易等公司各有側重,在擅長的領域收購和佈局,「國內科技巨頭似乎沒有像Facebook和微軟這般,拿出全面向元宇宙進軍的決心」。

接受採訪時,一些區塊鏈和虛擬貨幣的支持者甚至將中美企業佈局的差異上升到了國際競爭層面:

「元宇宙的發展有窗口期,如果錯失機會,中國將被競爭者‘拉開一個時代’。 」

程新表達了他的着急:「打壓Crypto我非常理解,因為這是站在國家經濟和金融安全的角度,為保證中國金融穩定提出的要求。但單純打壓、沒有解決方案,中國的元宇宙可能會變成非常畸形的發展。」

此外,一位美元基金從業者注意到,中美對元宇宙還有一個不同之處:美國支持元宇宙的人普遍更加激進和樂觀,但中國人卻更傾向於保守。

「在國外,大家談論Metaverse是一個新平臺、新空間,人們的目的是長時間生活在其中,大部分人不會討論這個事情有什麼負面的社會意義。大家已經形成了共識,要數字化生存——人們終有一天會帶上(VR/AR)眼鏡,他們不懼怕這種生活,説不定還會積極擁抱。但在中文互聯網上,大家更多在討論元宇宙對社會、經濟、人口、工作形態等有什麼衝擊。」 上述美元基金從業者告訴「甲子光年」。

比如,討論元宇宙時,人們常常擔憂,未來的元宇宙會讓用户過度沉迷網絡世界,數字成癮,這對人類未來而言是個災難。此外,元宇宙會衝擊現有的法律法規、倫理道德、經濟體系、文化體系,人類對這個複雜的未來要更加謹慎。

典型的聲音是:

去年,360創始人周鴻禕公開表示,「臉書的幻想不代表未來,而是代表人類的沒落……如果大家都生活在虛幻的空間里,它不會給人類社會帶來真正的發展。」

網傳劉慈欣曾稱元宇宙為「精神毒藥」,將導致人類沉迷其中無法自拔。這句話並未找到出處,但在內向和外向的探索中,大劉的確更青睞后者,他曾直言,「虛擬現實的技術讓人變得越來越內向,整個文明變得越來越內向。」

一方面,互聯網助力實體經濟,成了國內發展元宇宙的一個特殊背景——中國的互聯網企業對元宇宙的佈局更脫離不了現實。3月23日,馬化騰再次強調對元宇宙的理解:對於現在比較熱的元宇宙概念,騰訊更多的是從數實融合的角度來看,而不是純虛擬的,比較關注全真互聯網的概念。

另一方面,根植在基因里的理性傳統文化,似乎更適合解釋國內對元宇宙的隱憂。

正如中國美術學院教授邱志傑所言,中國人講究「中正平和」,順利的時候也居安思危,「在這樣理性的文化中,我們中國文化中的精英,主要是儒家知識分子,不會讓樂觀主義或者悲觀主義忽悠,他們會居安思危,時時在防止樂極生悲。」

這便形成了國內對元宇宙的態度:謹慎中保持對元宇宙世界的想象。

不過回到當下,儘管科幻很美好,但人們最終還是要認清現實的生活。

推薦文章

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

美股機會日報 | 降息預期升溫!美國1月CPI年率創去年5月來新低;淨利、指引雙超預期!應用材料盤前漲超10%

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?