熱門資訊> 正文

你所在的街道,為什麼叫現在這個名字?

2022-03-28 11:00

【編者按】上海新一輪疫情防控管理落實以來,「街道」一詞頻頻出現在大眾視線中。可能也是因為這段特殊時期,很多市民知道了原來上海16區里有107個街道,也有人開始對自己所處的街道有了更多認知,知曉了它準確的名字。

世界各地的街道命名都是一門學問,比如給單個房屋編上號碼的做法始於18世紀的維也納;19世紀的倫敦,約翰·斯諾博士利用該市剛創造的房屋編號查明瞭一次霍亂流行的來源和傳播路線;有的城市的街道甚至沒有名字……在近期出版的《地址的故事》中,美國學者戴爾德麗·馬斯克(Deirdre Mask)就為讀者講述了全球城市街道的故事,它們訴説着城市的歷史隱藏在地址中的歷史,揭示了街道名稱、房屋編號怎樣與人們的身份、階層、種族有關,還有更深層的為什麼它們關係到命名的權力、隱瞞的權力並且決定誰重要誰不重要的權力,以及這樣做的原因何在。

經出版社授權,摘取書中講述日本和韓國街道的精彩篇章,一起來看看「沒有被命名過」的街道及其神奇的地址系統。

《地址的故事:地址簿里隱藏的身份、種族、財富與權力密碼》,【美】戴爾德麗·馬斯克 著, 徐萍 譚新木 譯,上海社會科學院出版社|青豆書坊,2022年1月

「這座城市的街道沒有名字。」法國文學理論家羅蘭·巴特這樣描述他在東京的時光。1966年春,巴特應邀到日本講學, 主題是「敍事的結構分析」。這次講學只是去東京的藉口,他五十多歲,已經在法國成名,法國也許是世界上唯一一個文學理論家可以出名的國家。正如一位評論員所解釋的那樣,他到日本旅行,「至少在一段時間內,減輕了自己身為法國人的巨大責任」。

東京與巴黎的大相徑庭使巴特興奮不已。他寫道:「生活在一個不懂語言的國家,大膽地生活在旅遊線路之外,無拘無束地生活,是最 危險的冒險。」如果「我不得不構思一個新的《魯濱遜漂流記》,我不會把魯濱遜放在一個荒島上,而是要放在一個有1200萬人口的城市里,在那里,他既不懂得當地的語言,也不能閲讀當地的文字:我認為,這將是笛福故事的現代版本。」

成為魯濱遜·克魯索,甚至只是迷失在異國的城市,在我聽來都很悲慘。但巴特是一位符號學家,這意味着他在一切事物中尋找意義。(如果有人指責你對事物的解讀過多,那麼你自己可能就是符號學家。)在日本這樣的地方,一切似乎都是那麼不同,巴特完全擺脫了以往理解能力的束縛。亞當·沙茨在《紐約書評》上寫道:「沒有什麼比他不懂的語言的‘嘰里咕嚕聲’更讓他高興的了。」「語言終於從意義中解放出來,從他稱之為‘黏性’的指稱屬性中解放出來,並轉化為純粹的聲音。」回到法國, 巴特對日本產生了想家的感覺。幾年后,他寫了一本書,叫做《路標帝國》,其中的某些部分描述了他在東京街頭旅行的經歷。

傳真機在日本經久不衰,儘管它在其他地方已經消失很久了,部分原因是——爲了,而且絕對必要——發送地圖。巴特自己寫道,有時他會讓出租車司機去一個紅色的大電話亭打電話給主人問路。智能手機地圖給東京的出行方式帶來了革命性的變化。 但手繪地圖是巴特在日本時期的樂趣之一。他説:「看別人寫字總是令人愉快的,更何況看別人畫畫。」「每次有人這樣給我指路,我都會記住談話者的姿勢,他們把鉛筆倒過來,用另一端的橡皮,擦掉多畫出來的彎彎曲曲的大路以及高架橋的路口。」

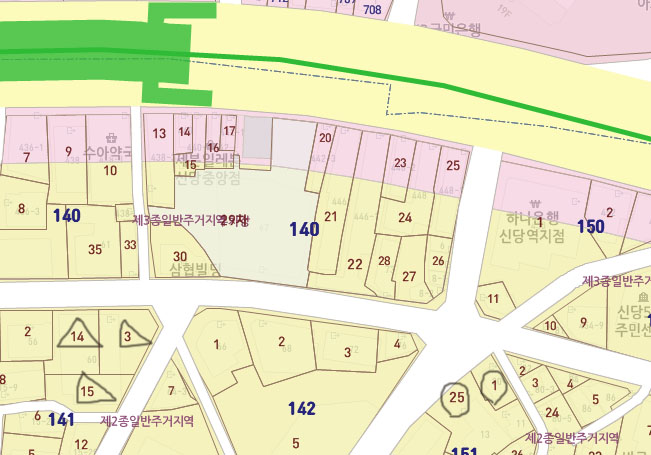

哈佛大學日本歷史教授大衞·豪厄爾通過電子郵件向我解釋道,在日本歷史上,街道從來沒有被命名過。17世紀的城市社區被分割成矩形街區,擁有該街區財產的人對其治理負有一定責任。該街區成為城市管理和地理的關鍵單元,一組街區常常共用一個名字。大多數社區都有一家商店,新來的人可以在那里問路。武士們住在一個有圍牆且面積較大的院落里,只需要通過詢問就能很容易地找到這些位置,或者使用市面上流傳的眾多地圖中的一張就能找到。 豪厄爾告訴我:「人們似乎覺得沒必要將不變的標識符固定在地塊或結構上。」「我想是因為這些街區很小,很容易找到東西。」 地塊編號是在后來被加上的,在這個過程中,一個街區又被細分爲了幾個街區。日本人似乎從來沒有理由改變這種做法。

這種歷史性的解釋使我懂得了日本的地址系統是如何形成的,但我仍然想知道,為什麼日本人一開始就認為街區是一種組織空間的有效方式。如今居住在日本的城市設計教授巴里·謝爾頓發現了一條不同尋常的線索:他在戰后英國的一個小城市作為小學生的學習經歷。謝爾頓在諾丁漢長大,讀書的時候,他的老師給他一疊畫了線條的紙,教他寫字母表。他説,我們的目標是沿着直線,整齊地書寫字母,有時「甚至有額外的線條用於寫小寫字母的頭部和尾巴」,這也是我在美國學習拼寫的方式,也是我五歲的孩子今天的學習方式。但是當謝爾頓發現他的妻子百代子是如何學會寫字的時候, 他感到很驚訝。百代子來自日本,她的書寫紙和我、和謝爾頓記憶中的紙完全不一樣。日語有三種不同的文字,但大部分書面日語使用漢字,即從漢語中借來的漢字。漢字是表形文字——每個字符代表一個詞或意義。儘管漢字的形狀可能為理解它的含義提 供了線索,但大多數情況下,漢字的寫法只需記住;它們不能 「通過發音拼寫出來」。 漢字不是寫在線條的紙張上的。相反,百代子告訴巴里,在日本,他們的寫字紙張沒有線條,只有幾十個方塊區域。(這種紙張被稱為「原稿用紙」,至今仍在日本學校使用)每一個漢字都是獨立的;每一個漢字都完全可以獨立理解,不像英文字母,除非把它們排成一行,從左到右讀組成單詞,否則沒有意義。 (英語單詞也必須有適當的間距——「red one」與「redone」完全不同。)即使用英語讀所有的大寫字母也很累人,而讀幾個垂直書寫的單詞是很痛苦的。但日語可以通過多種方式輕松閲讀。巴特指出,羽毛筆只可以「朝一個方向書寫」,但日本毛筆可以隨心所欲地朝任何方向書寫。 謝爾頓是一位城市設計專家,他開始將書寫系統的差異與西方人和日本人看待城市的方式聯繫起來。謝爾頓認為,那些學會用英語寫作的人,都受過看線條的訓練。所以西方人把注意力集中在街道——線條——堅持給它們命名。但在日本,正如一位評論員所言,街道本身「在日本的城市規劃中似乎意義太小,無法保證名字所賦予的意義」。謝爾頓的理論認為,日本人關注的是區域或街區。

這些差異也可能解釋了為什麼西方人並不總是能夠欣賞東京城市景觀的美麗。當謝爾頓第一次來到東京時,他對東京感到 「困惑、惱怒,甚至害怕」。東京之所以讓他迷失方向,是因為它的設計與西方迥然不同。謝爾頓不是唯一注意到這一點的人,遊客們長期以來一直感嘆,東京似乎是沒有計劃的,沒有主要的公園、廣場或景緻。住在東京的記者彼得·波波姆曾表示,東京看起來像是一個「毫無秩序的混凝土叢林」。

波波姆接着説,如果只在這種視野下觀看東京,那就無法看到這座城市的全貌。人們在紐約和巴黎等城市習慣的那種綜合性規劃,是日本人所沒有的概念。波波姆解釋説,這種整合是「日本人並不期待的一種美」,相反,日本人「迷戀城市中特定的建築和空間,迷戀它們展示出來的沉着、風度、機智或魅力,但是他們每次可能迷戀不同的建築和空間。」在這座城市中行走成為一種完全不同的體驗。巴特深情地寫道,在東京,你「不能通過書本和地址來導航,而是通過走路、視力、習慣、經驗來確定自己的方向」,只有記住了這些,你才能重複同樣的旅程。「第一次造訪一個地方」,他寫道,「就意味着開始描繪它,不是書寫, 而是必須建立起對這個地方的獨特描繪方式。」日本不是唯一使用塊狀街區作為地址編制基本單位的國家。2011年之前,韓國有一套類似日本的系統,一些街道,特別是主要街道都有名字,但其他街道的地址系統都是圍繞街區組織的。 這套系統制度很可能是從日本引進的,從1910年到1945年日本 在「二戰」中戰敗這一段時期,日本一直將朝鮮作為「保護國」 統治。

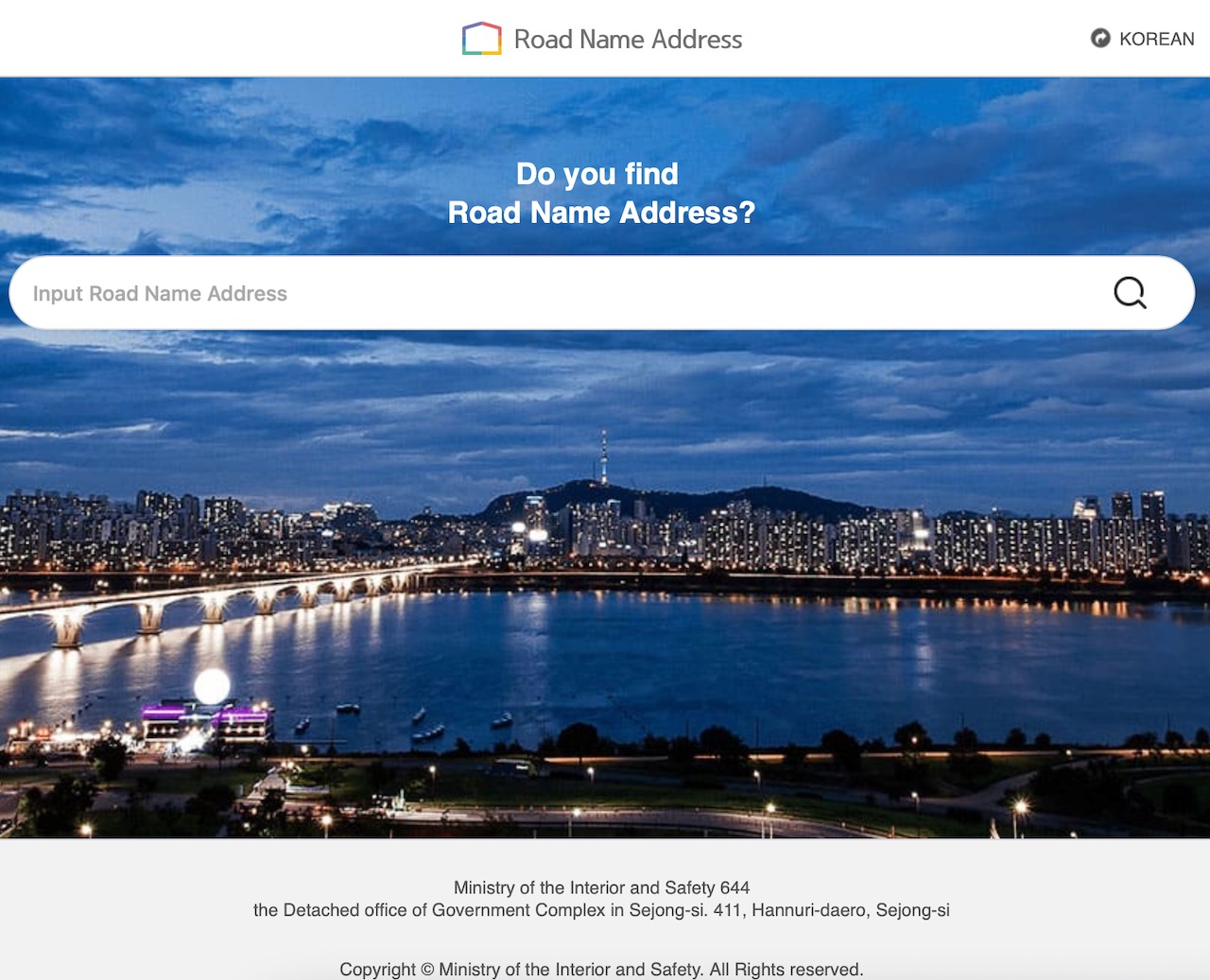

韓國人有一個類似英語的字母表,但是他們像日語一樣寫方塊字。這能用來解釋他們的街道地址嗎? 66年來,韓國一直保留着日本的街區尋址系統。儘管如此,考慮到這個地址系統是殖民時期形成的,2011年,政府宣佈改變韓國的地址也就不足為奇了,韓國開始採用更為西式的街道命名和房屋編號方法。

政府大力推廣新的地址系統,向那些通過在線系統轉換街道地址的人發放藍牙耳機。如果人們改用新系統,電視購物公司就會提供10美元的禮券,忠清北道省給有孩子的家庭發放刻有新街道地址的手鐲。

但每一個和我閒談的韓國人都説,他們並沒有真正使用它們。出租車司機和郵遞員一樣把新地址轉換回舊系統。當然,這種不情願可能是暫時的,在下一代人成長之前的最后一段時間,他們不知道其他解決街道問題的方法。或者這可能是一個跡象,表明韓國人仍在通過街區來閲讀他們的城市。

推薦文章

美股機會日報 | 估值8500億美元!傳OpenAI最新融資規模將破千億美元;黃仁勛稱將發佈幾款世界前所未見的新芯片

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意