熱門資訊> 正文

包容性與利己主義:Lululemon的「雙重人格」

2022-03-24 20:07

核心內容

1、為什麼Lululemon的中國市場增速高於歐美市場?

2、Lululemon言行不一的根源是什麼?

3、是什麼致使Chip Wilson形成自相矛盾的價值體系?

4、為什麼「規模化效應」適用於供應鏈管理而非品牌管理?

5、新晉消費品牌能夠獲得什麼啟示?

根據「明亮公司」發佈的Lululemon天貓官方旗艦店數據,2022年2月,Lululemon運動服飾銷售額佔比為96.6%,該品類營收同比增長率高達41%。在《正念,「Lululemon」的護城河:消費品牌精神內核的極致是品牌光環》一文中,元氣資本指出近年來包括中國在內的國際市場對Lululemon業績表現的決定性拉動作用。為什麼北美市場的銷售額同比增長了28%,低於2021年第三季度同店銷售額增長均值32%,而全球同期營收卻增長了40%?

事實上,Lululemon在中國市場「一帆風順」的同時,在西方市場卻經歷了「一波三折」。

種族歧視,勞工剝削,利己主義,肥胖羞辱……Lululemon爭議不斷

2013年12月,Lululemon創始人Chip Wilson被迫辭去董事長一職。2015年2月,Wilson退出董事會,至此,這位創始人與其一手創辦的企業的唯一聯繫僅限於其持有的13.85%企業股份。此前,Wilson以其「豐富多彩」(Colourful)、頗具爭議的言論而聞名遐邇。

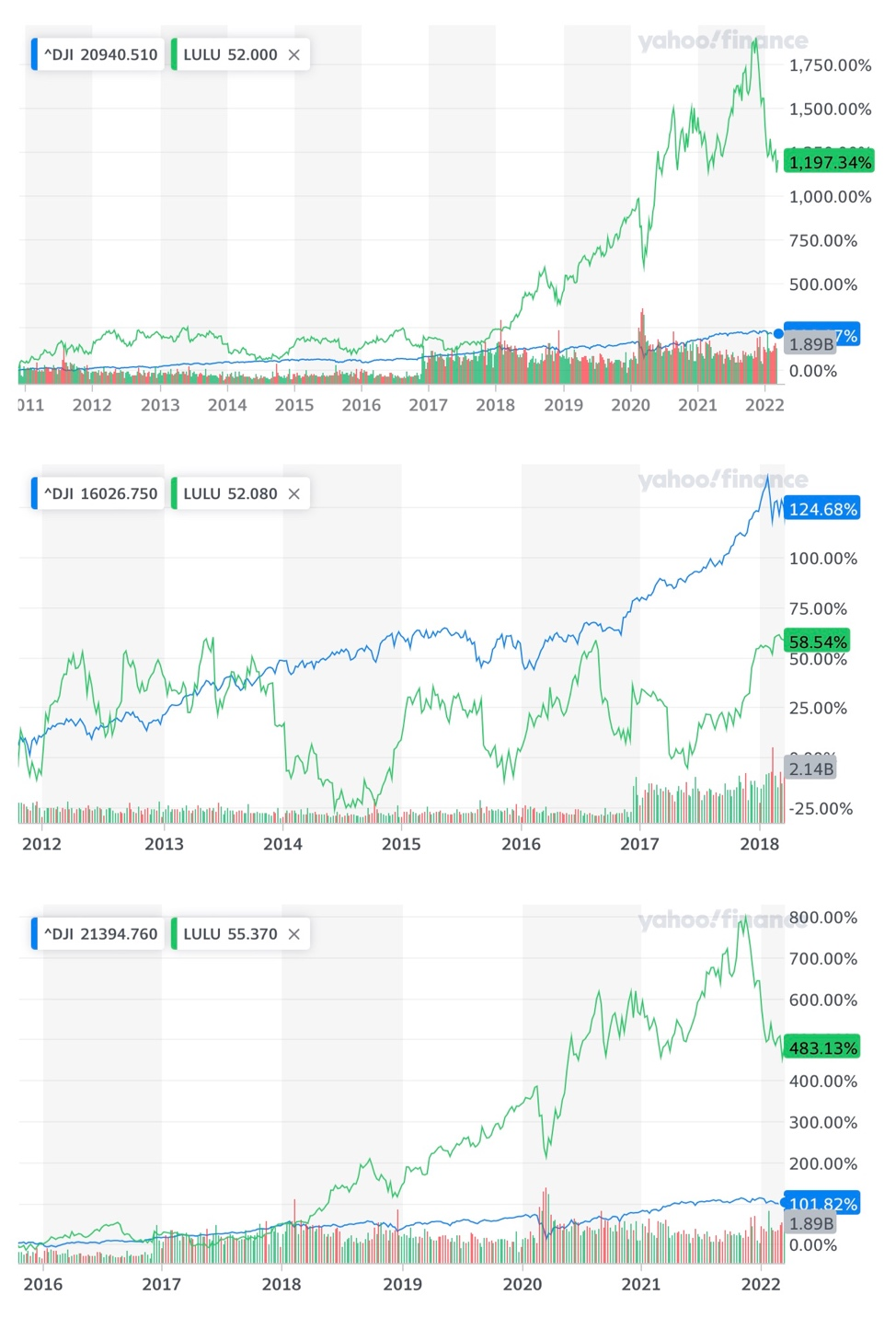

Financial Times在報導公司人事變動時稱,Chip Wilson的離職為Lululemon備受爭議的一年畫上了句號。然而,相較於該公司此后持續低迷的股市表現,Financial Times對此作出的評價顯然過於樂觀。事實上,Lululemon的「一蹶不振」一直持續到2017年。自2018年起,Lululemon一路「高歌猛進」,除了該公司在戰略決策上作出的調整,其在市場呈現出的強勁表現與正念文化成為熱潮有着極大關聯。

△ Lululemon的股市表現自2013年起持續低迷,這一狀態一直持續到2017年。(來源:Yahoo! Finance)

Lululemon於1998年創立,並於2007年上市。2004年12月,Wilson在面對National Post Business的一次訪談中提及Lululemon命名品牌的原因。由於L在日語詞匯中並不存在,該音節對日本消費者來成為一個「艱難的發音」,爲了通過異域風情(Exotic)提升品牌對日本消費者的吸引力,Wilson基於L在命名過程中作出許多嘗試。

不過,Wilson在訪談中脫口而出的「看着他們試着說出這句話很有意思」(It’s funny to watch them try to say it)語出驚人,這讓他面臨種族歧視的嚴厲指責。儘管Wilson對此言論作出否認,但是西方主流媒體紛紛將此歸納成一句簡短有力的指控——Lululemon品牌命名源自對日本人發音困難的嘲諷。

2005年1月,Wilson因其在參與一場於温哥華舉行的Business Alliance of Local Living Economy論壇時作出支持童工的挑釁性言論致使消費者重新審視Lululemon。Wilson表示,第三世界的兒童應該被允許在工廠工作,這為他們提供了急需的工資,即使在加拿大,十二三歲的街頭青年也在工廠工作,這是「收集施捨」的另一種選擇(Alternative to Collecting Handouts)。Wilson甚至在<Little Black Stretchy Pants>一書中自豪地記錄了一則旨在宣揚支持童工的廣告,「在為《Yoga Journal Magazine》拍攝的廣告中,包括我在內的幾名員工穿着尿布和嬰兒服,站在一家Lululemon合作工廠的縫紉機旁。下方配有我們相信童工(We Believe in Child Labour)的説明文字,如果Lululemon被指控支持童工,我就同意唄」。

在談及Lululemon的中國工廠時,Wilson對中國員工的「自我剝削」不加遏制,「許多來自西部省份的中國工人旨在每周工作7天,每天工作16個小時,他們希望5年后帶着資金回家創業;在Lululemon的加拿大工廠,99%的縫紉工人來自中國,他們不會接受每天8小時的工作時間」。

在《歐美市場反快時尚呼聲愈烈,中國「實時時尚」出海女裝品牌如何應對ESG挑戰?》一文中,元氣資本對血汗工廠作出瞭解釋,並詳細闡述了為什麼基於全球化供應鏈的消費品牌在勞工福祉上必須作出努力。Wilson在Lululemon上市前發表的早年言論或許沒有給企業帶來滅頂之災,不過,這種僥倖自2011年起被不斷打破。

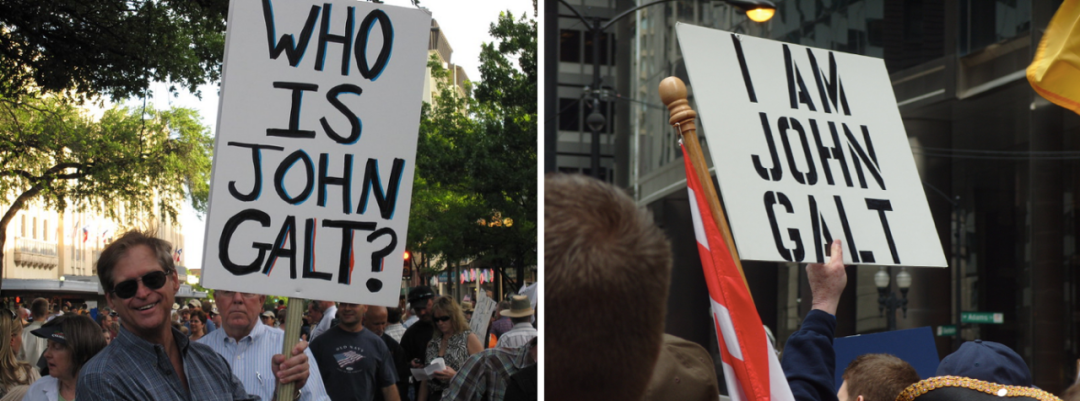

2011年11月,Wilson將 「Who is John Galt?」(誰是約翰·高爾特?)印在Lululemon的包裝袋上。這一短語來自安·蘭德(Ayn Rand)頌揚利己主義、擯棄利他主義(Altruism)的資本主義文學作品《阿特拉斯聳聳肩》的開場白。這本於1957年出版的反烏托邦小説被視作一本不折不扣的「資本主義宣言」(Capitalist Manifesto),蘭德信奉不受政府干涉管束的資本主義(Laissez-Faire Capitalism),並將此視為唯一的道德社會系統(Moral Social System)。約翰·高爾特作為書中的「英雄人物」,集純粹資本主義的一切光榮於一體——創新、自力更生和不受政府干預。

儘管備受爭議,《阿特拉斯聳聳肩》仍然在批判聲中收穫了一批追隨者,這對此后西方社會涌現的極端個人主義以及現代自由主義思潮(Contemporary Libertarian Thought)意義深遠。在2009至2010年間,美國民眾多次發起Tea Party Protests(茶黨抗議抗議,Tea Party Movement的一部分),一些參與者高舉「Who is John Galt?」的標語,以呼籲政府削減公共開支並減少税收。

這或許給Wilson傳遞了存在偏差的信號。當「Who is John Galt?」被印在Lululemon的物品上,Wilson極有可能期待着消費者紛紛作出「We Are」的迴應。然而,現實恰恰相反——這一行為徹底激怒了消費者。關於Wilson「事與願違」的原因,元氣資本將在下文進一步就此展開討論。

△ Tax Day Tea Party in San Antonio, Texas(圖片來源:Flickr)

一波未平,一波又起。2013年3月,Lululemon對一批問題面料瑜伽褲進行召回,這款單價接近100美元的高端運動產品因供應鏈管理問題導致其在消費者練習「下犬式」(Downward Dog)時變得「過於透明」,消費者戲虐地將產品稱作透明瑜伽褲(See-Through Yoga Pants)。該消息傳出后,公司股價應聲下跌了6%。在召回產品之前,Lululemon預測開業至少一年的門店銷售額有望增長11%,繼召回產品之后,這一數字被調整至5%至8%之間。據估計,該事件給該公司造成了1200萬至1700萬美元的損失,爲了從6月10日該公司股價暴跌17%的災難中彌補損失,投資者對Lululemon提起了集體訴訟。

時至11月,Lululemon的產品質量問題仍然沒有得到顯著改善,而Wilson在接受Bloomberg電視臺「Street Smart」節目採訪時作出的言辭讓品牌雪上加霜。這位創始人將面料風波歸咎於女性消費者的體型——由於瑜伽褲的耐用度「取決於大腿摩擦狀況」,「一定時間內承受的壓力」以及「使用頻次」,「坦白地説,有些女性的身體真的不適合瑜伽褲,」( "Frankly, some women's bodies just don't actually work for it)。媒體紛紛調侃,Lululemon創始人認為女性消費者的大腿「過於粗壯」,加之Wilson早在2005年拒絕生產大碼(12碼以上)產品以及的「前科」,Lululemon就此與Fat Shamming(肥胖羞辱)劃上了等號。

直至2013年,Lululemon在門店成列以及款式更新方面無一不顯露出其對大碼消費者的排斥。所有尺寸的產品都被「光明正大」地展示,只有10碼以及12碼的產品「羞於見人」,這些款式有限並且遠落后於當季時尚的大碼產品被「隱藏」在商店后方不起眼的單獨區域。

PLUS Model Magazine雜誌將12碼以上視作大碼,而The New York Times以及The Chicago Tribune則將14碼以上視作大碼。然而,Women's Wear Daily於2011年發佈的一份報告顯示,美國女性的平均衣服尺碼是14碼。Lululemon對大碼產品的驅逐被市場解讀為該公司的核心營銷戰略——Lululemon等同於「時尚」「健康」人羣(Stylishly Fitness-Conscious)的典型外貌,而支撐這種自帶排他性定位的,正是一種不健康的理念——「瘦」是健康的「首要」特徵。

與之相對的是,2009年,快時尚品牌Forever 21已經着手推進大碼產品線Faith 21;快時尚巨頭H&M也於2012年推出大碼產品線H&M+。截至2013年,在「瑜伽」場景這一細分領域,同在Gap品牌矩陣內的Old Navy以及瑜伽品牌Athleta都已提供大碼瑜伽服飾;同時,以「大碼日常穿搭」(Everyday Plus-Size Wares)聞名的Lane Bryant和Avenue已經使產品使用場景涉足瑜伽領域。

在《小眾即大眾,審醜入主流:「反抗精神」支撐的街頭時尚為中國品牌帶來哪些啟示》一文中,元氣資本闡釋了為什麼膚色包容(即種族包容)不再是選擇;在 《包容性:女式內衣品牌與消費者建立情感聯結的新基石》一文中,元氣資本闡釋了為什麼體型包容不再是選擇。早在2013年,Lululemon已經成為踩踏「種族歧視」與「體型歧視」等品牌地雷線的「先驅」,這不僅為此后的消費品牌樹立了教科書式警戒,也迫使ChipWilson倉促下臺。Huffington Post在對此進行報道時將2013年稱為Lululemon 「駭人」的一年(Horrendous Year)。

值得一題的是,雖然媒體對Chip Wilson鮮有正面評價,但是,通過校對時間線,2013年的透明瑜伽褲事件並非Wilson管理不善所致,與之相反的是,供應鏈危機或與Wilson的「休假」有關,而此次「休假」可能與同時期的「Who is John Galt?」事件(2011年11月)密切相關。2012年1月,Wilson離開Lululemon赴澳大利亞休假並遠離日常管理;次年春天,Wilson重返公司處理其休假期間發生的產品質量危機。

因此,儘管沒有分析指明Lululemon此后持續多年的低迷狀態始於2011年的「Who is John Galt?」,但是該事件極有可能觸發了Wilson被迫「休假」,並由此導致隨之而來的供應鏈危機,而Wilson面對媒體不合時宜的言辭使事件的進一步惡化,並最終致使品牌此后多年一蹶不振。需要注意的是,支撐Wilson不當言辭的,正是Lululemon缺乏「一致性」的企業文化。

包容性品牌主張,排他性品牌行為:「雙重人格」誘發「言行不一」

以正念文化作為品牌精神內核決定了Lululemon基於包容性的品牌價值主張。這是因為,共情與寬恕,自我共情(Self-Compassion)與自我寬恕(Self-Forgiveness),都在正念的覆蓋範圍之內。冥想練習中甚至存在一些專門針對此的特殊訓練,Jon Kabat-Zinn在< Wherever You Go, There You Are>一書中提及的「仁愛冥想(Loving Kindness Meditation),便旨在培養一種特殊感知狀態以擴展練習者的「胸懷」(Metaphorical Heart)。

「接受(Acceptance)、寬恕(Forgiveness)、愛心(Loving Kindness)、慷慨(Generosity)和信任(Trust)可以通過有意識地將注意力集中在心靈區域並將其作為正式冥想練習的一部分而得到加強,也能在禪修中自發產生時以覺知去面對而得到加強」。Lululemon將正念作為建築護城河的同時,已經向消費者宣示品牌主張「接受、寬恕、慷慨」的包容態度。

然而,Lululemon的行為和言辭似乎相差甚遠,這一矛盾在2010年一篇名為《愛你的身體》(Love Your Body)的文章中暴露無遺——一位博主在Lululemon官方社區博客中鼓勵消費者接納自己的容貌,「美麗和自信沒有大小限制」(There's no size restriction on beauty and confidence),然而,文字旁邊呈現的是身材苗條、體型單一的Lululemon大使照片。

這種「言行不一」使Lululemon即刻面臨「偽善」(Hypocritical)的指控,消費者認識到該品牌並沒有遵循其聲稱遵循的哲學。

自我共情與自我寬恕的意義在於避免「羞愧」(Shame)心理傾向以及經驗性逃避行為,正念極力移除「羞愧」,而Lululemon的肥胖羞辱(Fat Shaming)卻致使 「羞愧」。從2004年的種族歧視,到2005年的勞工剝削,從2011年的利己主義宣揚,到2013年以前貫穿品牌歷史的體型歧視,lululemon的品牌行為無一不與包容性產生巨大沖突。

除了面向市場的品牌形象,在企業內部,Lululemon具有操控性的「類邪教氛圍」(Cult-Like Atmosphere)讓「正念」演變為「強迫性正念」,這讓品牌精神內核背離初衷,徹底失去了包容的本義。自2013年起,Lululemon員工對該品牌企業文化的指責層出不窮,Lululemon 不僅擁有「像信奉邪教(Cult)一般狂熱的追隨者」,其工作環境也令人不安地「與邪教組織無異」。

Huffington Post在於2013年發佈的一篇文章標題中將Lululemon的「類邪教文化」歸結為「變得健美,否則赴死」(Get Fit or Die Trying)。按照Lululemon的嚴苛標準,幾乎每個人都是懶惰、反社會的人渣(Lazy, Sociopathic Scumbag),除了社會中處於金字塔尖(at the Top of the Social Hierarchy)的女孩。公司「強烈鼓勵」員工參加Landmark論壇,以接受超神祕(Ultra-Secretive)、怪異的邪教教育課程(Eerily Cultish Educational Series)。在排隊參加該論壇之前,員工會被Brian Tracy的洗腦式勵志CD及以備受爭議的《阿特拉斯聳聳肩》為亮點的讀書俱樂部「轟炸」。員工會被嚴肅告知,創始人Chip Wilson「救了員工的性命,推動他們觸及‘偉大’(Greatness)」。

Lululemon的信條(Creed)和教義(Catechism)形成的集體心態(Collective Mentality)在企業內部滋生,這種文化如此極端,以至於員工即使飲用「汽水」都被會被同事告知這會讓人「從里到外腐爛」(Rot from the Inside out),除水以外的任何飲品都被禁止。

除了洗腦和精神操控,Huffington Post還將於2011年3月發生的「Lululemon謀殺案」(Lululemon Murder,即Lululemon員工Brittany Norwood謀殺同事Jayna Troxel Murray一案)歸咎於該公司的霸凌文化。

Lululemon對內歇斯底里式(Hysterical)的積極態度與品牌對外宣揚的包容性相互碰撞,形成了不透明的價值體系(Opaque Value System)與涉及多重標準的「欺人之談」(Doublespeak)。

時至2021年4月,仍有十幾名現任和前任匿名員工向Insider透露,Lululemon強迫要求員工保持極度「精力旺盛」(Peppy),因為這符合品牌理念。員工用「有毒的積極態度」(Toxic Positivity)形容這一企業文化。一位曾於2018年參與公司工作的兼職銷售助理表示:「公眾眼中的Lululemon可能代表善意與包容,然而,這一前提是你必須成為他們想讓你成為的人——一臺完美無暇、極度積極的Lululemon機器人」。

「強迫性正念」這一自相矛盾的價值主張或許正是Lululemon將門店營業人員稱作「教育者」(Educator)用以教育門店消費者的主要原因。Chip Wilson在< Little Black Stretchy Pants >一書中如此定義「教育者」,「每天早上,教育者選擇把快樂帶入自己的生活,由此,教育者也把快樂帶給其身邊的人」,「我需要Super Girl員工與Super Girl消費者進行交流」。

「教育者」(Educator)的居高臨下決定了Lululemon的強迫屬性,而Super Girl的狹隘定義則決定了Lululemon的排他屬性。

追根溯源,Lululemon的言行不一或許與其創始人複雜的人格有關。在《「正念」與Lululemon的護城河:消費品牌的光環來自於極致精神內核》一文中,元氣資本提及Chip Wilson年僅16歲已經對正念耳濡目染。事實上,在Wilson18歲之際,《阿特拉斯聳聳肩》已經進入他的生活,極端利己主義對Wilson產生的影響絲毫不亞於正念。

奧地利學派經濟學家Ludwig von Mises曾對《阿特拉斯聳聳肩》作出以下評論,「你有勇氣告訴羣眾政治家拒絕坦言的事實——你低人一等(Inferior),所有被你視作理所應當的現狀改善都歸功於比你優秀的人作出的努力,你欠他們」。這與Lululemon「類邪教文化」中的「幾乎每個人都是懶惰、反社會的人渣」如出一轍。

世人恐怕無從得知Wilson如何協調和消化這對水火不容的價值體系,但是這種「不協調」可以從其對「卓越」(Greatness)幾近「病態」的追求中窺見一斑。「將世界從平庸提升至偉大」(Elevating the World from Mediocrity to Greatness)作為Lululemon的企業願景,在<Little Black Stretchy Pants>一書中反覆出現了10次。

《阿特拉斯聳聳肩》在Wilson價值體系中不可撼動的地位或許能夠解釋其過往幾乎所有挑釁言論,從對勞工條件持有的冷漠態度,到將供應鏈問題歸咎於女性體型。Wilson的「雙重人格」傳導至Lululemon,已經徹底浸潤了企業文化——正念作為Lululemon的精神內核,主張接納;而苛求卓越作為Lululemon的願景,主張竭力改變現狀。

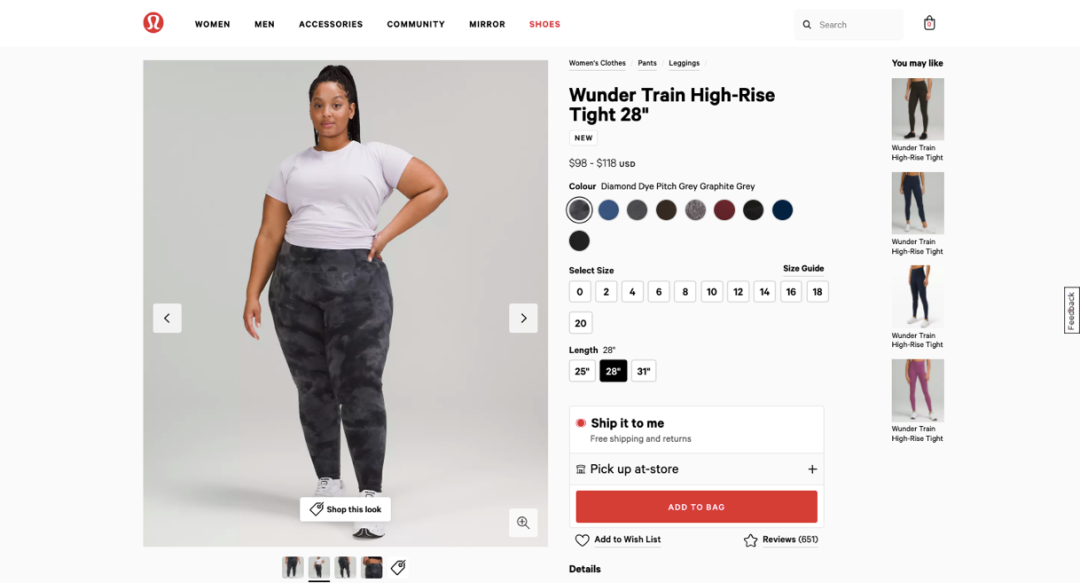

難以調解的矛盾:精神內核放大品牌溢價, 超高溢價侵蝕品牌光環

在接踵而來的危機中,Lululemon不斷作出調整,將品牌行為與品牌言辭進行「對齊」。如今,從上游供應鏈貫穿至下游產品,Lululemon正在品牌價值主張的「一致性」上作出努力。面向公眾市場,「膚色包容」以及「體型包容」能夠在產品的尺碼覆蓋範圍以及模特的多元族裔背景中被看到;面向企業內部,勞工福祉以及員工包容性能夠在人力資源結構以及戰略實施方案中被看到。

2020年,Stacia Jones出任IDEA全球主管,IDEA(Inclusion, Diversity, Equity, Action,即包容性、多樣性、公平及行動)每年獲得500萬美元的企業撥款,旨在推動企業文化在包容性以及多元化方面的系統性變革。

△ Lululemon經過「延展」的尺碼上限(來源:Lululemon)

△ 除了對外提供正念工具(Mindfulness Tools),Lululemon對內關注包容性與多樣性(Diversity & Inclusion)(來源:Lululemon)

並不是所有矛盾都能夠被輕易化解。

為什麼「Who is John Galt?」能夠「底氣十足」地作為標語出現在2009年的Tea Party Protests上而不受詬病,為什麼「Who is John Galt?」被德克薩斯州共和黨國會議員Ron Paul在2008年的總統初選中印在競選T恤上並展示於個人網站中而相安無事?為什麼同樣的標語由Lululemon宣誓便成為眾矢之的?

利己主義在政治主張中因放大了「減輕公民税收負擔」理念而被正當化,然而,同樣的標語一旦由消費品牌脫口而出,便無法再被「粉飾」——品牌的價值主張只剩下赤裸裸的利己主義本身。

佛教「眾生平等」的主張決定了正念哲學體系與「極端資本主義」哲學體系在價值主張上「水火不容」。正念主張包容與接納,宣揚平等與多元,而《阿特拉斯聳聳肩》將精英主義(Elitism)奉若珍寶,並將極端的排他性視作天經地義。

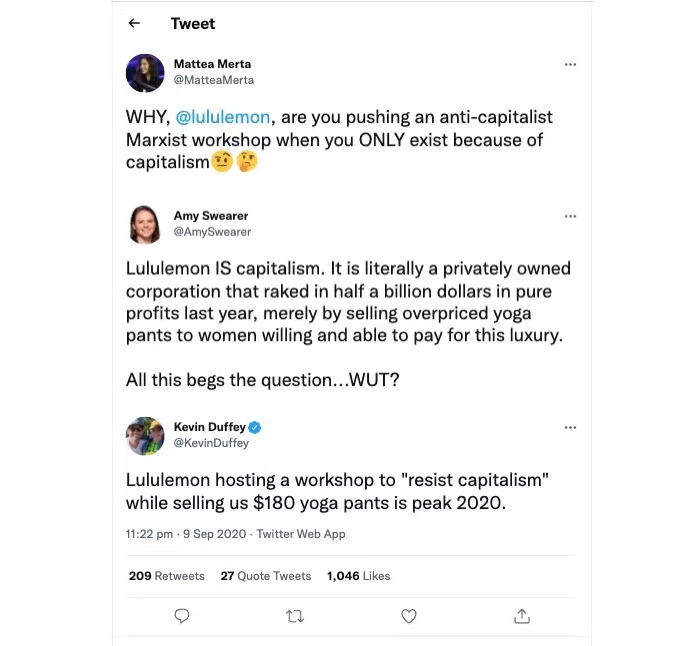

在「始作俑者」Chip Wilson離開企業之后,Lululemon或許意識到了這種「不兼容性」(Incompatibility),該品牌於2020年9月舉辦的「抵制資本主義」(Resist Capitalism)活動便是其嘗試統一正念價值體系的佐證。不過,這一行為再次讓品牌面臨嚴厲譴責。

△ Lululemon發起抵制資本主義Workshop(來源:Rebby Kern)

該工作坊(Workshop)旨在讓參與者瞭解「性別結構如何影響文化,暴力的殖民主義(Colonialism)如何抹去這些歷史以推行消費主義」。然而,性別平權與種族平權固然與「正念」價值體系相符,Lululemon的依靠正念文化支撐的品牌溢價卻在訴説着另一個故事,緊身褲(Leggings)100美元的售價難以讓人忘懷。消費者認為這一行為出於Lululemon的偽善(Hypocrisy)。

△ Lululemon的精神內核與價格標籤(Price Tags)難以調和(來源:Twitter)

Lululemon品牌大使Rebby Kern也加入了反對該公司舉辦的這一活動,這位瑜伽教練在Zoom視頻中指出品牌「抵制資本主義」與企業數十億美元市值之間不可調諧的矛盾。

因為主張包容,所以宣揚平等,然而抵制資本主義的Lululemon就是資本主義本身。與之類同的是,審醜文化的精神內核是「反時尚」,然而,通過將「反時尚」資本化(Capitalise),小眾街頭品牌成了時尚本身。

這就是為什麼面對街頭品牌Supreme與奢侈品牌LouisVuitton合作推出2017年春夏時裝系列,紐約的滑板者深受打擊——消費者將其視作Supreme的「背叛」和「剝削」。在與WWD進行的對話中,一位受訪者如此評價這種合作,「它鞏固了Supreme在時尚界的地位,這太愚蠢了。他們創立這個品牌的初衷是爲了反時尚(f–k you to fashion),現在他們已經變成了時尚」。

對於許多消費品牌,精神內核能夠幫助擴張品牌溢價,品牌光環更能將這種溢價最大化。然而,「文化」的「可資本化」空間極其有限,過度「變現」可能致使「文化」失去其本真性——過高的溢價將會侵蝕品牌光環。不過,對於尚未將品牌精神內核「流水線化」的小眾品牌,龐大臃腫的上市企業面臨的困境或許意味着巨大的市場機遇。

關於消費者「抵抗資本主義」的原因,元氣資本將在未來的文章中展開深入討論。

參考資料:

Saigon, L., 2013. Lululemon billionaire founder Chip Wilson quits. [online] Financial Times. Available at: <https://www.ft.com/content/194024ce-617c-11e3-916e-00144feabdc0> [Accessed 18 March 2022].

ABC News. 2013. Lululemon Chairmen, Chip Wilson's Apology Called Worst Ever. [online] YouTube. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=u4jIBlTIkSk&ab_channel=ABCNews> [Accessed 18 March 2022].

Deveau, S., 2005. Yoga Mogul Has Critics in a Knot. [online] The Tyee. Available at: <https://thetyee.ca/News/2005/02/17/LuluCritics/> [Accessed 22 March 2022].

Smith, A., 2013. Lululemon sued for see-through yoga pants. [online] CNN Business. Available at: <https://money.cnn.com/2013/07/03/news/companies/lululemon-yoga-lawsuit/index.html> [Accessed 18 March 2022].

Lustrin, M. and Patinkin, F., 2013. Lululemon Founder Chip Wilson Blames Women's Bodies for Yoga Pant Problems. [online] ABC News. Available at: <https://abcnews.go.com/US/lululemon-founder-chip-wilson-blames-womens-bodies-yoga/story?id=20815278> [Accessed 21 March 2022].

Cohn, E., 2013. These 3 Images Perfectly Summarize Lululemon's Horrendous Year. [online] HuffPost UK. Available at: <https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/lululemon-disasters_n_4459482> [Accessed 21 March 2022].

Hannah, F., 2021. ‘Super-positive Lululemon robot:’ Staff call workplace 'toxic'. [online] New York Post. Available at: <https://nypost.com/2021/04/13/super-positive-lululemon-robot-staff-call-workplace-toxic/> [Accessed 22 March 2022].

Licorish, E., 2013. Lululemon's Cult Culture: Get Fit or Die Trying. [online] Huffington Post. Available at: <https://www.huffpost.com/entry/lululemon-cult-culture_b_3690378> [Accessed 22 March 2022].

Clarfeld, R., 2012. Who Is John Galt?. [online] Forbes. Available at: <https://www.forbes.com/sites/robclarfeld/2012/02/15/who-is-john-galt/?sh=2e8ec7205dae> [Accessed 23 March 2022].

Helmore, E., 2020. Billion-dollar Lululemon under fire for promoting 'resist capitalism' event. [online] The Guardian. Available at: <https://www.theguardian.com/business/2020/sep/11/lululemon-athletic-wear-resist-capitalism> [Accessed 23 March 2022].

Farmer, B., 2017. NYC Skaters Feel "Betrayed" & "Exploited" by Supreme's Louis Vuitton Collection. [online] Highsnobiety. Available at: <https://www.highsnobiety.com/p/supreme-louis-vuitton-skaters/> [Accessed 23 March 2022].

本文由公眾號元氣資本(ID:yuanqicapital)原創撰寫,文中觀點僅供參考,不構成投資建議。

本文來自微信公眾號 「元氣資本」(ID:yuanqicapital),作者:Valerie Lin,36氪經授權發佈。

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?