原創精選> 正文

熱點聚焦 | 投資大師、外資、頭部ETF紛紛加倉!看橋水等機構如何看待互聯網抄底機會?

2021-10-21 09:06

今年以來,中概互聯網板塊可謂下跌的「重災區」,多隻投資者耳熟能詳的互聯網巨頭市值出現了大幅回撤。

例如互聯網短視頻巨頭快手年內較高點回撤幅度一度超過80%,而知名互聯網龍頭公司美團-W、騰訊控股、小米集團-W、阿里巴巴-SW今年以來較最高價的最大跌幅也分別達到60%、57%、46%。

這也就意味着,從高點以來這些互聯網巨頭們蒸發的市值高達數萬億元之巨!

不過近期互聯網中概股悄悄地觸底反彈,有些公司不知不覺反彈的幅度已經非常可觀。

在10月20日,恆生科技指數一度上漲超過3%,而其中成分股阿里健康、萬國數據-SW、阿里巴巴-SW、京東健康、嗶哩嗶哩-SW都有超過6%的上漲幅度。

而根據華盛通APP選取恆生科技指數成分股數據,截至10月20日收市較今年以來最低點漲幅做了一個排名。

可以看到科技股已經普遍迎來觸底反彈,其中阿里巴巴-SW和騰訊控股較年內低點反彈已分別達33.18%和23.61%,而美團-W反彈力度更大,累計漲幅接近60.37%。

實際上在此前科技股暴跌之后就有不少知名投資大佬、基金機構持續買入中概科技股,那麼接下來中概科技股反彈的持續性會如何,專業機構又怎樣看待中概互聯面臨的政策風險呢?我們來詳細看看。

一、芒格、段永平出手,外資持續加碼中概互聯

此前中概互聯網公司迎來歷史上少見的集體暴跌,這也吸引了許多海外基金公司持續看好加倉,其中不乏一些知名的投資大師。

首先第一位就是巴菲特的好搭檔,知名投資大師查理芒格。

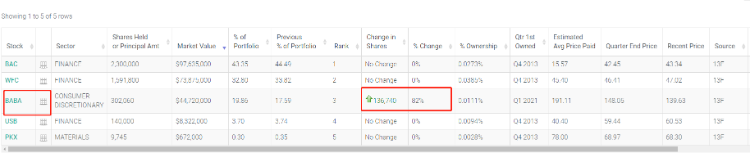

查理·芒格旗下公司Daily Journal Corporation公佈的第三季度13-F文件顯示,該公司又購買了136740股阿里巴巴股票,使其股票總數達到302060股。

根據此前4月初的13-F文件顯示,該公司在2021年第一季度新建倉中概股阿里巴巴,在3月底的持股數為165320股。以當時的股價計算持倉市值約3750萬美元,佔其投資組合的19%。

這意味着,Daily Journal將阿里巴巴的持倉數量增加了82%。

查理芒格此前被問及買入阿里之時曾經表示,公司通常會持有一部分美國國債視作現金等價物,而只有普通股未來回報比這更大的時候纔會轉向股票。

這或許說明了芒格認為當下阿里巴巴估值已經跌入較美債更有吸引力的範圍。

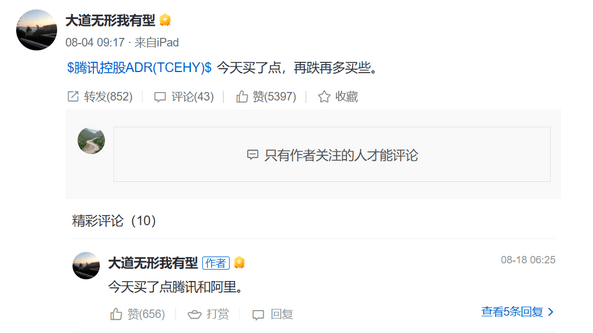

而另一位曾經在網易、蘋果投資獲得鉅額受益,被譽為「中國巴菲特」的投資大佬段永平,在今年8月也公開表示中概互聯越跌越買,在8月18日已分別買入了阿里巴巴和騰訊。

另外觀察以價值投資主導的外資機構,包括已披露的美國企業13F報表(對在美上市公司的持倉明細)、最大的中概互聯網ETF,在第三季已有底部佈局跡象。

以下是已披露企業中,對阿里巴巴、拼多多、京東持股佔比超過0.05%的持倉概況:

1、持續兩季度增持:Moody National BankTrust Division、Cox Capital MGT LLC、Daily Journal Corp對阿里巴巴增持;IFP Advisors Inc對拼多多持續增持。

2、Q2減持轉變為Q3增持:Savior LLC對阿里由Q2減持變為Q3增持。

3、減持比例收窄:Moody National BankTrust Division對京東的減持比例收窄。

4、Q2增持轉為Q3減持:Private AssetManagement Inc及IFP Advisors Inc對阿里巴巴由增持轉為減持。

5、部分機構調整配置:Envestnet Asset ManagementInc在Q3對阿里巴巴減持,對拼多多與京東增持。

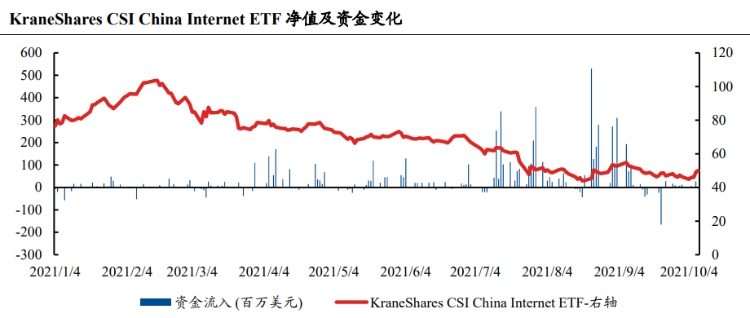

還可以看到全球頭部ETF也加倉中概互聯網。KraneShares CSI China Internet ETF(簡稱「KWEB」)是目前在美註冊規模最大的中概互聯網ETF。

從資金流入情況看,2021年8月23日淨流入5.3億美元,創歷史記錄;7月1日至10月4日,累計獲得42.97億美元資金淨流入。從淨值角度看,8月下旬進入第一波反彈,9月底再次回升。

二、港股通北水、回購:未來股價重要風向標

除了外資持續佈局中概互聯網巨頭以外,以歷史數據為借鑑,港股通以及公司回購也是這些公司股價未來走勢的重要指標。

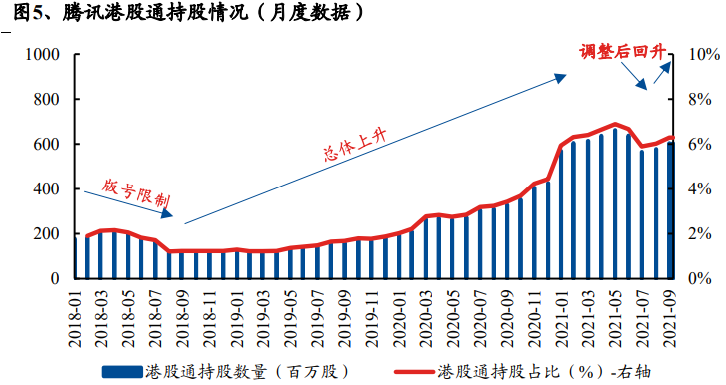

騰訊控股2019年遊戲版號逐步發放后,港股通持股佔比逐漸回升並呈總體上升態勢,達近7%。

受互聯網行業反壟斷及遊戲行業未成年人防沉迷監管影響,2021年8月5日騰訊的港股通持股佔比回落至低點5.7%,截至10月20日該項數據回覆至6.3%。

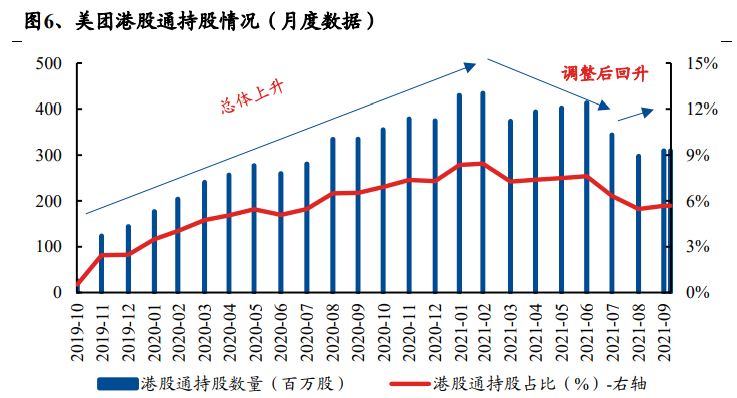

美團此前受益於外賣行業份額提升以及盈利能力改善,公司港股通持股數量保持總體上升的態勢,於 2021年2月達到峰值4.52億股,佔比8.8%。

此后受騎手成本以及反壟斷罰金的潛在影響,美團港股通持股最低迴落至2.93億股,佔比5.4%;進入9月后開始反彈,10月20日兩項數據已逐步回升至3.17億股和5.82%。

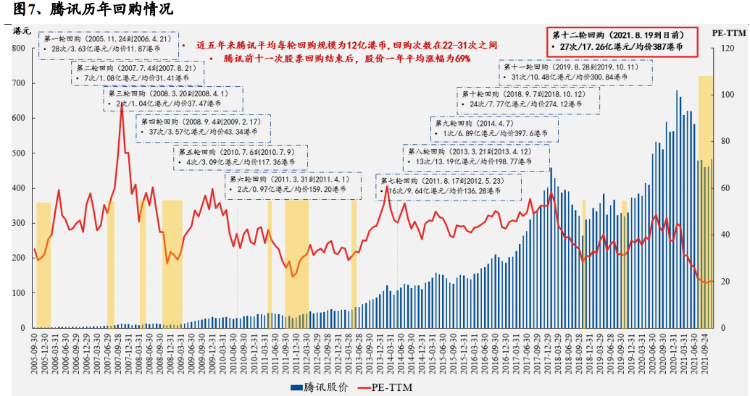

而結合回購和股價走勢來看,騰訊歷史上多輪迴購時都是估值低位。

騰訊自2005年上市至今,共發起12輪迴購,其中時間持續最長為第四輪迴購(2008.9.4 到 2009.2.17)共回購37次,總計回購3.57億港元。

回購金額最大一輪為第十二輪迴購(從 2021.8.19 持續至今)截止目前已回購17.26億港元。

從歷年回購輪次與股價表現來看,騰訊多次回購時間節點處在PE值低位。

三、橋水等知名機構如何看待政策風險

雖然外資機構流入、港股通數據以及回購等指標都顯示中概互聯網的配置價值,但市場上仍籠罩着對於監管風險的擔憂,許多投資者仍對此前暴跌心有余悸。

那麼我們來看看如橋水基金等知名外資投資機構對於這個問題有何專業看法。

1、Bridgewater(橋水基金):《理解近期中國在資本市場的動向》

將中國最近的政策舉措認為是「反資本」是一種誤解,中國政策制定者認為,處理數據隱私問題和減輕教育不平等與經濟負擔有助於經濟長遠發展。

政策行動方向從未改變:支持資本市場、創業精神和對外開放的快速而穩定發展,不要將這些短期波動誤解為趨勢的變化。

中國的經濟制度是服務於大多數人的利益,資本家必須瞭解他們在系統中的從屬地位,不要誤認為他們的財富有權決定事情的發展方向,否則將為他們的錯誤付出代價。

在美國政府的政策轉變上可以看到全球地緣政治環境迎來變化。

比如中國公司在美國上市的政策變化、美國養老基金禁止在中國投資的政策。

美國和中國的體制和市場都有機會和風險,很可能相互競爭、相互多元化,但都應該被視為投資組合的重要組成部分。

2、Schroders(施羅德):《近期中國股市調整對投資者意味着什麼?》

首先,創新在某些情況下需要更嚴格的監管。

近幾十年來,中國取得了巨大的經濟成功,但不平等也在加劇。

監管加強的部分願意是希望看到更廣大的人民羣眾能夠分享到經濟發展的紅利。

中美大國博弈背景下,不論是與人工智能相關的軟件角度來看,還是從與半導體相關的硬件角度來看,中國希望實現技術自給自足。

其次,中概股回中國香港上市,未必顯著不利於其估值。

當中概股回中國香港上市后,可以通過陸港通讓中國大陸投資者購買,而且中國有巨大的儲蓄池。

所以我們判斷,還沒有在中國香港上市的中概股,很可能回港雙重上市。它們也可能從美國退市,但我們預計僅此一點不會對其估值產生重大不利影響。

3、Franklin Templeton:《中國加強監管審查:投資者需知》

監管周期在中國並不少見。例如2018年,互聯網、AST(課外補習)和金融科技(特別是P2P貸款)行業也面臨監管阻力。

監管機構於2018年3月停止對遊戲的審批,經過9個月的篩選,第一批80款電子遊戲重新獲得許可。

雖然監管變化加大了受影響行業公司的股價波動,但管理良好的公司能夠適應並隨后蓬勃發展。

近期監管動向體現了對「共同富裕」和「關鍵技術自主可控」的原則的重視,類似於全球範圍內對環境、社會和治理 (ESG)準則的關注。

政府的監管努力並非旨在限制數字行業的增長,相反與全球許多監管動機類似,這些行為是爲了實現:

1)遏制壟斷行為;2)保障數據隱私/安全;3)提高更廣大羣體的福利。

我們維持對互聯網公司的判斷:

1)這些公司通過提高效率、提升用户體驗來創造價值。

2)互聯網公司主要面臨運營風險,而不是生存風險。

3)現有的數字經濟模式沒有明顯更優的替代方案,在支持「共同富裕」方面有巨大價值。

4)中國政府鼓勵發展數字產業,因為這有助於社會和經濟管理(例如數字支付、社交網絡和企業基礎設施)。

經過這段時間的嚴監管后,我們判斷,隨着互聯網企業存在的問題得到整改,其將恢復增長,儘管增速會放緩。

投資者們你們對於中概互聯網抄底機會又怎麼看呢,歡迎留言交流。

本文部分觀點引用自興業證券、橋水、施羅德、Franklin研究報告。

編輯/Charliehua

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。

推薦文章

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

一周IPO | 賺錢效應持續火熱!年內24只上市新股「0」破發;「圖模融合第一股」海致科技首日飆漲逾242%

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

美股機會日報 | 降息預期升溫!美國1月CPI年率創去年5月來新低;淨利、指引雙超預期!應用材料盤前漲超10%

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?