原創精選> 正文

港交所突擊研究,賈躍亭借其翻身,火爆全球的SPAC是什麼?

2021-02-24 19:01

要説現在市場什麼最火,除了比特幣,恐怕還要算上SPAC。不僅成就了維珍銀河、DraftKings、Nikola等經典案例,引得新交所、港交所紛紛突擊研究,就是各地富豪也是紛紛加碼。

前腳賈躍亭剛官宣FF計劃通過SPAC上市,后腳火箭發射公司Astra也宣佈要走這條路。而香港富豪李澤楷據傳已經在考慮成立第三家特殊目的收購公司(SPAC)。

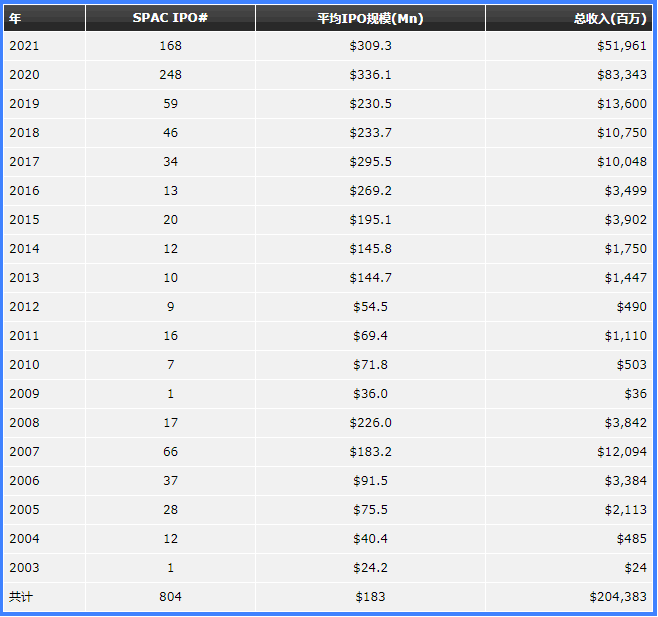

扒一下美股市場的數據,可以清晰地看到,SPAC數量從去年開始大爆發,而截至發稿,今年就已經有168家SPAC公司上市,要知道今年纔剛剛過去不到2個月!

數據來源:SPACDATA

數據來源:SPACDATA

SPAC到底是什麼意思,它為什麼這麼火?背后是有什麼不得了的發財機會嗎?

一、 什麼是SPAC?

SPAC是英文 Special Purpose Acquisition Company 的簡稱,中文譯為“特殊目的收購公司”,又被稱為“空白支票公司”,是美國合法上市方式之一。

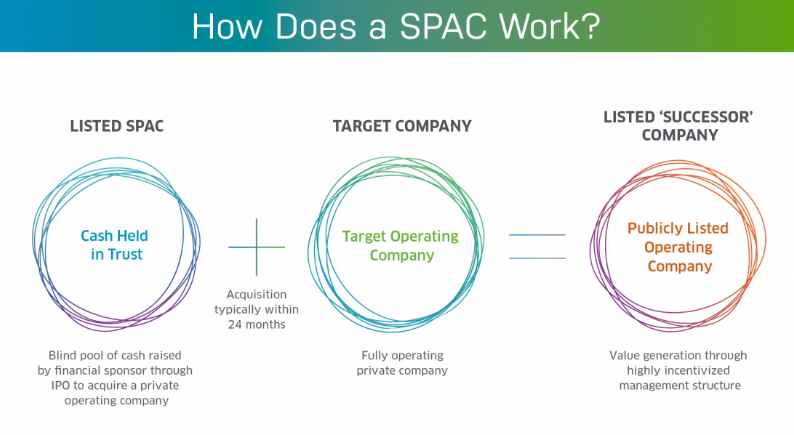

SPAC成立的唯一目的就在於上市后,通過增發股票併購一家俬有公司,即SPAC併購交易(De-SPAC Transactions)來幫助私有公司迅速實現上市,而SPAC的發起人及投資人實現投資回報,相當於“造殼上市”。

一般來説,SPAC本身是由有相關行業背景和經驗的管理團隊創建,且通常都會獲得財務投資人的支持。SPAC在上市的時候會以投資單元(Unit)形式發行普通股與認股期權組合給市場投資者來募集資金(一般每一投資單元的認購價格為10美元),所募集的資金將100%存放於託管賬户並進行固定收益證券的投資。

為什麼要把這筆錢先託管起來呢?因為上市后的12 - 24個月內, SPAC需要用這筆錢去完成併購交易。否則,要麼獲得股東批准延長期限,要麼直接清算並將託管賬户內的資金全部返還給股東。

二、 相比傳統IPO, SPAC有什麼優勢?

SPAC相比傳統IPO更“短平快”

無論是對於發起人還是目標公司來説,SPAC都是又“快”又“省”的選擇。

首先對於SPAC發起人,成立SPAC門檻很低。通常僅需25,000美元,就可以成立一個空殼SPAC,因為幾乎沒有什麼需要披露的信息,3-4周就可以向美國證券交易委員會(SEC)提交上市申請。通過SEC審批后15日內,SPAC就可以火速上市。

而對於目標公司來説,通過SPAC併購交易上市,只需要獲得SPAC股東的批准,而不必在SPAC併購交易完成前準備上市材料、進行路演或通過美國證券交易委員會(SEC)審覈,從而避免了一系列繁瑣的傳統IPO上市程序。

另一方面,SPAC相比傳統IPO,費用少的多。SPAC的承銷費率最高是發行規模的5.5%。其中的2%在上市時支付,剩下3.5%和募集到的資金一同存入信託賬户,直到完成併購才支付給承銷商。而傳統IPO項目,承銷費率大約是5-7%。

確定性更高

由於在併購交易完成前,SPAC就已經是可交易的上市公司。因此,目標公司只需要通過併購交易就可以實現上市,大大減少了傳統IPO上市過程中的不確定性風險。

收益高

只要有能力找到好的併購對象,對於發起人而言,這就是一樁擁有極高回報率的生意,賺個9-10倍根本不誇張。對於目標公司而言,也有望從經驗豐富的發起人團隊中獲益。

三、SPAC帶來了什麼投資機會?

SPAC公司在未找到併購目標時,本質上就是個現金放在信託里面理財的皮包公司,所以股價也就應該等於它的淨現金值。

這種情況下的投資就像打新拆“盲盒”,SPAC的管理層可能是唯一值得研究的對象。因為如果該管理層擁有豐富的成功案例,過往的項目又有很好的市場表現,那麼市場就會判斷他再一次成功的概率相對更高。這時候,如果能以發行價(一般約10美元)買到,能夠賺錢的概率就比較大。

而當合並目標出現后,目標公司的業務模式和他們的管理層就變得更重要了。畢竟,本質上已經相當於打新中籤。

需要注意的是,相比於一般的股票,SPAC的波動可能更劇烈。一個好消息的到來,如即將合併優質資產的消息,或許可以令股票一天暴漲50%以上,但同樣一個壞消息的出現,也可能使其一夜回到解放前。

以賈躍亭的法拉第未來要借殼的PSAC為例,在消息傳出的當月,該股曾暴漲84.5%,最高觸及20.75美元,相當於發行價的2倍多。但截至2月23日,本月已經跌了15.45%,價格回落到15.6美元。

行情來源:華盛證券

行情來源:華盛證券

想要投資SPAC,但沒有時間篩選和跟蹤的投資者,通常還會選擇ETF來上車,目前有3只ETF是專門投資SPAC的,包括被動和主動管理型基金,代碼分別是SPAK、SPCX和SPXZ,它們的管理規模合共達到3.5億美元。

詳情請見:SPAC火爆華爾街!這三支ETF不可錯過

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。

推薦文章

美股機會日報 | 凌晨3點!美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要,納指期貨漲近0.5%;13F大曝光!巴菲特連續三季減持蘋果

美股機會日報 | 阿里發佈千問3.5!性能媲美Gemini 3;馬斯克稱Cybercab將於4月開始生產

港股周報 | 中國大模型「春節檔」打響!智譜周漲超138%;鉅虧超230億!美團周內重挫超10%

一周財經日曆 | 港美股迎「春節+總統日」雙假期!萬億零售巨頭沃爾瑪將發財報

從軟件到房地產,美國多板塊陷入AI恐慌拋售潮

Meta計劃為智能眼鏡添加人臉識別技術

危機四伏,市場卻似乎毫不在意

財報前瞻 | 英偉達Q4財報放榜在即!高盛、瑞銀預計將大超預期,兩大關鍵催化將帶來意外驚喜?