热门资讯> 正文

美银最新研报:AI点燃中国数据中心,看好世纪互联与万国数据等头部玩家

2025-09-18 09:57

AI大爆发的背后,谁在默默 “扛住压力”?答案藏在数据中心里。

9月16日,美银在香港亚太会议期间对话世纪互联、万国数据等行业头部公司,随后抛出了一份重磅研报:AI正推着中国数据中心走进 “长期刚需时代”,但短期芯片供应的不确定性,可能成为制约市场的重要因素。

核心结论:AI 是 “发动机”,芯片是 “短期考题”

数据中心堪称 AI 时代的 “数字基础设施”—— 大模型训练、智能驾驶、工业互联网等场景,都需要高功率密度的服务器和海量算力支撑,而这一切都得靠数据中心落地。

美银通过与前数码港亚太区 CEO 达里尔・杜纳尔等专家的交流发现,超大规模科技公司(如互联网巨头、云服务商)对 AI 的持续砸钱,已让数据中心的长期需求板上钉钉。仅单机柜功率密度就从传统服务器的 4-6 千瓦,飙升至 AI 服务器的 20 千瓦以上,电力需求直接翻几番。

但短期来看,市场藏着一个“隐忧”:先进 AI 芯片(如英伟达 H20)的供应中断,可能拖慢新订单落地节奏。不过好消息是,国内芯片厂商已经“接棒”—— 华为、寒武纪、摩尔线程、壁仞科技等玩家的技术快速突破,国产化芯片的部署正加速推进,替代能力持续增强。

赢者密码:想抢订单?先过“快交付 + 绿电力” 两关

在 AI 服务器上架节奏越来越快的当下,数据中心行业的竞争逻辑早已变了。美银梳理出两个 “决胜关键”:

1. 快速交付产能 = 抢单 “通行证”

世纪互联管理层透露,近期已有不少客户释放新需求,但在供应链存在不确定性的背景下,谁能快速响应需求、按约定时间交付产能,谁就能拿下订单。毕竟对 AI 企业来说,算力落地早一天,就能多一分竞争优势。

2. 绿电力成 “核心护城河”

电力供应正在成为全球数据中心扩张的“瓶颈”—— 东南亚等市场已因电力不足限制产能,但中国的优势十分明显:不仅电力供应充足,可再生能源占比还在持续提升。

美银特别强调,对中国第三方数据中心运营商来说,能不能拿到可靠、低成本的可再生能源,未来会直接决定其竞争地位。这既符合“双碳” 政策方向,也能从根本上控制运营成本。

值得一提的是,AI 数据中心的 “特殊待遇” 也很关键:尽管每兆瓦建设成本与传统数据中心相差不大,但区位优质的 AI 数据中心,定价能比传统项目略高,盈利能力更有保障。

技术补位:液冷技术成“标配”,三种方案各显神通

高功率密度的 AI 服务器,必然带来 “高发热” 问题 —— 传统风冷已跟不上需求,液冷技术成为 AI 数据中心的 “标配”。行业内主要有三种技术路径:

后门热交换器:相当于给服务器装“后置散热器”,改造难度低;

芯片直冷:将冷却水直接接触芯片表面,散热效率更高;

浸没式冷却:把服务器浸入绝缘冷却液,适合超高功率场景。

投资视角:机构青睐这些玩家,风险需留意

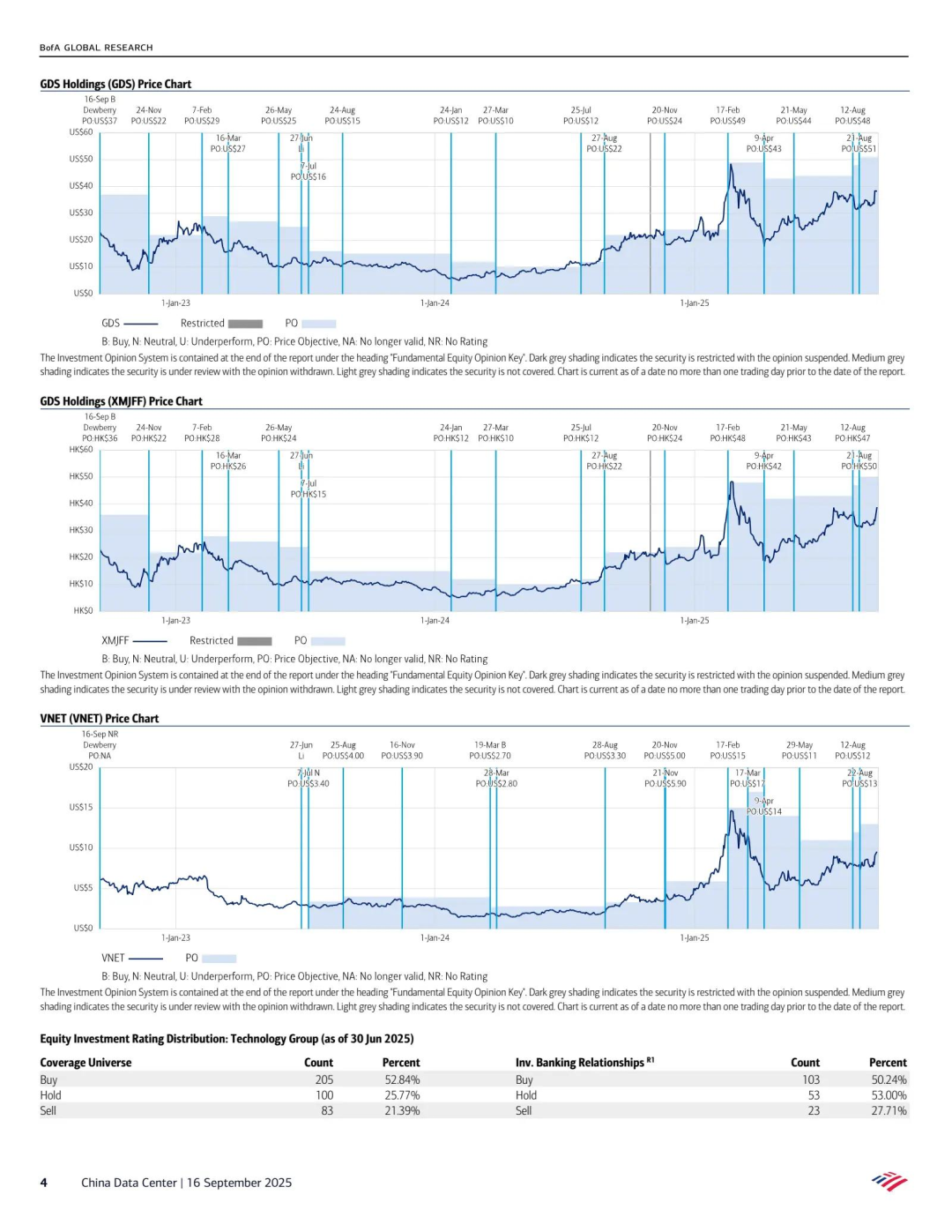

在国内数据中心板块,美银明确给出了“首选标的”—— 世纪互联(VNET)和万国数据(GDS),核心逻辑是两者在产能交付、能源获取等方面的优势显著。

不过投资也需警惕三类风险:① 行业竞争加剧导致服务降价;② 客户上架节奏慢于预期;③ 海外限制升级引发 AI 芯片短缺。

结论:数据中心的“长期价值” 才刚启动

从本质上看,数据中心是 AI 时代的 “水电煤”—— 没有它,再多的 AI 创新也只能停留在 “概念阶段”。美银的研判其实在传递一个信号:尽管短期有芯片供应等小波折,但随着国内技术替代加速、绿电优势凸显,中国数据中心的 “黄金周期” 才刚刚拉开序幕。

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

推荐文章

港股周报 | 中国大模型“春节档”打响!智谱周涨超138%;巨亏超230亿!美团周内重挫超10%

一周财经日历 | 港美股迎“春节+总统日”双假期!万亿零售巨头沃尔玛将发财报

一周IPO | 赚钱效应持续火热!年内24只上市新股“0”破发;“图模融合第一股”海致科技首日飙涨逾242%

从软件到房地产,美国多板块陷入AI恐慌抛售潮

Meta计划为智能眼镜添加人脸识别技术

危机四伏,市场却似乎毫不在意

美股机会日报 | 降息预期升温!美国1月CPI年率创去年5月来新低;净利、指引双超预期!应用材料盘前涨超10%

财报前瞻 | 英伟达Q4财报放榜在即!高盛、瑞银预计将大超预期,两大关键催化将带来意外惊喜?