热门资讯> 正文

夜读 | 1962年,芒格向巴菲特推荐了一个值得满仓的投资机会

2025-07-10 23:51

- 伯克希尔B(BRK.B) 0

- 伯克希尔(BRK.A) 0

- 布朗斯威克(BC) 0

上个月,资深投资者苏文权做了一次主题分享,题目为:“从BCP看套利思想的起源——从格雷厄姆到巴菲特”。

苏文权从格雷厄姆的早期经历切入,介绍了他最早的套利案例,并回顾了巴菲特在格雷厄姆麾下时的套利思路。然后,他将目光聚焦在大不列颠哥伦比亚电力公司(British Columbia Power,简称BCP)的套利案例之中,不仅回顾了芒格与巴菲特当时的投资情况,还展现两人在此次套利中的具体决策。

最后,苏文权还分享了自己近期参与的一次套利案例作为结尾,真正实现了用格雷厄姆、巴菲特、芒格的投资智慧指导自己的实践。

1962年芒格先生成立了自己的投资公司,并且满仓加杠杆重仓了BCP电力公司,同时他还把这个标的推荐给了巴菲特。巴菲特的合伙基金大量买入了该股票,并成为他年末持仓中仅次于登普斯特农机的第二大持仓。

巴芒一直告诫我们不要加杠杆,BCP这个案例有什么特别之处,打破了这个原则?

巴菲特称芒格教会了他买好公司,而芒格推荐的BCP却是一个典型的套利机会,巴菲特在合伙基金时代的投资策略有什么不同?

老师格雷厄姆对巴菲特的影响是巨大的,但具体有哪些案例可以让我们看到更清晰的实践路径呢?带着这些疑问,我进行了一场从格雷厄姆到巴菲特套利思想的探索。

这是一场奇妙之旅,让我意识到历史的研究可以带来很多意想不到的收获,因为优秀的投资者都是进化的。

从早期研究起,更有助于我们找到实践指南。这似乎是一个悖论,早期的他们在时间上离我们更远,但在可学习性上又更近。

在探索的过程中我们会搜集到足够多的信息,这些信息有些是故事,有些是案例,这些信息不仅仅是一系列事件而是进化的过程,一个引发下一个。

我们认知的提升也遵循类似的模式。在这个动态的回顾中,我们更容易看到投资哲学的发展,以及亲身经历的一个交易如何引发一个思考,一个思考又如何孕育新机会,好机会的出现都是充分准备之后的灵光乍现。

01

格雷厄姆与古根海姆套利案例

我们先把时间拉回到100多年前格雷厄姆的时代,看看他是如何开启职业生涯,又如何找到人生第一笔套利交易的。

格雷厄姆的童年是充满苦难的,9岁丧父,后来母亲抵押房子炒股爆仓。巨大的家庭变故给了这个小男孩无情的打击。自小就要打三份工才能勉强完成学业,而非沉迷于刷题,这给了他更多接触社会的机会。自此他也不再以成功和富足的视角观察这个世界。

这些经历,让少年时代的他明白了两个重要的道理,这似乎为他将来的投资理念埋下了伏笔:一是避免陷入经济窘境,二是在自己能力范围内过上良好的生活。

1914年6月,20岁的他从哥伦比亚大学毕业,可能由于太需要钱了,拒绝了留校的机会,加入成立于1899年的纽伯格—亨德森—劳伯公司。当时他的主要工作是销售铁路债券,很快格雷厄姆就发现自己并不擅长销售,却对研究抱着极大的热情。

彼时华尔街有一个流行观点,买股票是投机,买债券才是投资。格雷厄姆也把当时流行的大部头教材《债券投资法则》认真学习了,并且写了第一份研究报告,并建议客户卖出密苏里太平洋铁路公司债券。

老板纽伯格对格雷厄姆还算不错,上班第一天就告诫他:如果你投机,你将血本无归,又专门为销售做不下去的他成立了研究部门,让他负责,当时叫统计部门,其实就他一个人。

古根海姆套利案例

1915年古根海姆家族决定退出勘探事业,于是他们决定将母公司持有的子公司股票也就是铜矿公司股票分配给股东。由于华尔街对即将解散的母公司持有悲观态度,因此股价极度低迷。而子公司股票也在纽交所挂牌,并且不会解散。当时古根海姆股票市值甚至低于持有的铜矿公司的价值。

因此格雷厄姆发现了这一绝佳的套利机会。他执行的交易是买入古根海姆(价格68.88元),然后卖空铜矿公司股票(价格76.23元),轻松赚取差价。

1916年1月古根海姆解散时,格雷厄姆的判断被证明是正确的。这一过程他不仅给公司赚到了钱,一名资深同事也买了,并且把盈利的20%分给了他。他后来在回忆录中记录了这一收获:“我在古根海姆勘探公司分拆项目上获得的初次成功让我对套利、对冲等特殊交易,以及其他被低估证券产生了浓厚的兴趣,而这些独特领域正是我享誉华尔街的原因所在。”

那段时期他的探索过程在回忆录《华尔街教父格雷厄姆传》中完美的进行了呈现,不仅体现了他良好的文笔,还让我们身临其境地感受到大师对知识探索的热情。就像他在长途跋涉后,在州际商业委员会大厦翻阅到北方管道公司财报下隐藏的宝藏时,他如此描述自己的心情:“你可以想象,我此刻的心情就像科特斯和巴尔博厄以敏锐眼光发现了太平洋一样。

那段时间无疑是他早期成长历程的重要时刻,也为后来出版《证券分析》奠定了基础,而这往往被我们所忽略。

就像我们在物理课堂上学到了一个理论却没有搞清楚理论提出背后的精彩故事,这些故事其实是我们深刻理解理论不可或缺的一部分。这段经历不仅展现了他同其他学者类似的能力,也就是查找信息并进行批判反思的能力,更重要的是他做了两点补充,一是善于找出问题重点,避免在不重要的事情上浪费时间。第二是能够解决实际问题,尤其是发明新方法和新技巧的能力。

在翻阅他早期经历的过程中我们发现了一本好书《证券分析前传》,里面收录了格雷厄姆1917-1927十年间在《华尔街杂志》的投稿。里面的36篇文章虽然年代久远,但至今仍能让人感受到他知识渊博、富有洞见。

后来他还在《聪明的投资者》中对套利进行了总结思考,认为套利主要来自于特殊情况,正是这些特殊情况带来了错误定价,所以创造了套利机会。比如并购套利,一般出现在大公司对小公司的收购过程中,为了使收购成为可能,以及为了得到小公司股东对交易的认可,收购企业会出价比较高,这就会带来充满诱惑力的机会。

就像最近A股公司新奥股份对港股公司新奥能源的私有化交易,还有历史上很多B股拆迁的案例。还有些证券由于涉及复杂的诉讼,导致投资者远离,从而创造廉价的投资机会。

当然他认为对特殊情况的利用是一种投资技巧,要求的智力和操作有些不寻常。这跟我们通常认为的套利比较简单有些差异。现实情况确实是这样,如果套利很简单,就很难为投资者创造良好的回报。作为积极投资者必须要有翻开每一页的勇气,并有拨开复杂交易背后真谛的智慧。

他还在1973年版本的《聪明的投资者》第15章回顾了1926-1956年自己公司的主要策略:

套利:购买某种证券的同时,出售一种或多种将根据重组和并购等计划进行交换的其他证券。

资产清理:购买将在公司资产清理过程中收到一笔或多笔现金付款的股票。

这两类业务的选择以下列两个条件为基础:(1)所计算的平均回报率在20%及以上;(2)成功的机会至少达到80%。

关联对冲:购买可转债债券或者可转换优先股的同时,出售作为转换目标的普通股。

净流动资产证券。

控制权相关的大规模并购业务。

另外他还发现“非关联对冲投资”和“选择具有良好前景的股票”往往不可靠。

02

青出于蓝的巴菲特

虽然是老师格雷厄姆班里唯一一个得A的学生,但想加入老师的公司仍然被拒。回到家乡奥马哈后,他不停地给老师写信,汇报自己的投资心得。1954年,巴菲特终于如愿加入老师的公司,随后的2年,他把老师所管基金从1926年-1956年三十年所有的套利操作研究了一番,发现套利回报率确定性高,同时也不受大盘和宏观经济的影响。如果交易时间可控,年化回报超过20%。

这一总结来自于巴菲特1988年股东信,该年伯克希尔取得了套利大丰收,投入1.47亿美金,赚取7800万美金,收益率高达53%,信中他还总结了自己1956年-1988年所做的套利交易收益也超过20%。

1988年之后我们也可以陆陆续续在巴菲特股东信中看到一些套利交易,例如,2016年买入孟山都8.46亿美金(拜尔收购),2018年买入7.33亿美金RedHat(IBM并购)。

华尔街有一句俗语:给人一条鱼可以养活一天,教他如何套利,却可以养活他一辈子。

1998年,巴菲特在佛罗里达大学演讲中也提到一共做过300笔左右套利交易,收益很不错。看来他对这些套利印象深刻。

巴菲特在老师那里实操的一笔交易是很多巴芒粉丝都熟悉的公司,就是Rockwood巧克力公司,这一案例发生在1954年-1955年,可以看到巴菲特深受格雷厄姆影响,却没有被束缚,展现了自己独立思考的能力。

当时可可豆价格暴涨,而Rockwood持有大量(约1300万磅)可可豆,控股股东普利茨克想用可可豆换取其他股东的股票,以此来提升自己的权益比例,他们提出一个好价钱刺激成交:用36美元的可可豆换取成交价为34美元的股票。

这样就给了投资者一个套利机会:二级市场买入股票,换取可可豆,然后卖出可可豆获利。每笔套利收益率5.88%,可以重复进行,因此实际收益率较高。格雷厄姆-纽曼为了规避套利的风险还做了可可豆期货的对冲。当时巴菲特就乘坐火车往返负责兑换可可豆仓单并出售。

但他自己并没有一味的抄老师作业,而是发现了另一个收益更高的策略,他认为那些保留股票的人会因手中的股份从多余的可可豆、公司厂房、设备、客户应收款以及其他没有关闭的业务中分得一杯羹,于是他自己购买了222股股票。

同样的资金,如果套利只能赚444美元,而后来股票价格则从15美元涨到了85美元,他这笔交易的实际收益大概是13000美元。

03

芒格加杠杆重仓BCP

时间再拉回到1962年BCP案例中的巴芒两人。

1956年5月5日成立以来,巴菲特在奥马哈运作自己的合伙企业,一直在寻找风险回报有吸引力且有下行保护的投资。1957年巴菲特向名医埃德温戴维斯夫妇募资,对方当场投了10万美金,并直言:你让我想起了查理芒格。

1959年夏天,35岁的芒格因父亲去世回奥马哈处理家族事务,在戴维斯医生家的一个私人晚宴上,与巴菲特相识,交谈甚欢。后来两人一直保持交流,BCP便是二人交流的成果。

1962年巴菲特买入了芒格的推荐,成为仅次于邓普斯特的第二大持仓,持仓比例11%。

1962年芒格开始创业,2月成立律师事务所:芒格、托尔斯&希尔斯,和杰克惠勒合伙创立惠勒芒格公司。

这一年芒格还做了一笔非常惊艳的投资,2016年每日期刊股东会他这样回忆这笔年轻时印象特别深刻的石油开采权投资:“我们果然把开采权拿下里了,我们两个人各自出了1000美元首付款,其余是贷款支付的。在此后的50多年里,这笔投资每年给芒格家族带来10万美元的收益。”

芒格全仓融资(预估2倍杠杆)买入BCP300万美金,1962年赚了45万美金,在1963年实现71.7%的回报率。

04

1962年的市场环境

苏联为了应对意大利和土耳其设置导弹,准备在古巴部署核弹头,10月美苏和解,不过两国继续在太空和越南角力。

小型熊市:道琼斯指数从前年底的735点,6月最低跌至536点(最大回撤27%),年末收于652点。BCP交易正是在上半年的小型熊市下跌过程中建仓的。

60年代美股投机氛围很重,1961年交易所新主席卡里上任,致力于解决股市中的投机氛围,限制有交易和信息优势的人。

成长大牛股IBM腰斩,小市值概念下跌90%,新股炒作上市,大面积破发。1961年标普PE22.9倍左右。

60年代是美国二战后开启的长牛达到顶峰的阶段,1967年1月道琼斯指数突破1000点,主要由机构主导,诞生了富达蔡这样的明星基金经理,共同基金规模从二战后的10亿美金快速增长至350亿,交易量占比60%以上。我们2021年的公募基金牛跟这个很像,有兴趣的可以参见布鲁克斯的《沸腾的岁月》,详细介绍了20世纪60年代美国故事的狂飙与突进。

这一年巴菲特还接受了媒体的采访,视频中32岁的他气定神闲,认为股市上涨,但公司盈利没有上升,这也为后来的危机埋下了伏笔。

05

巴菲特的基金持仓(1962)

1962年巴菲特32岁,身价100万,当年基金收益14%,其中低估值型投资收益-1%,套利型投资收益14.6%,巴菲特称套利类投资是熊市跑赢的原因,这一阶段的投资策略还有非常明显的格雷厄姆烙印。

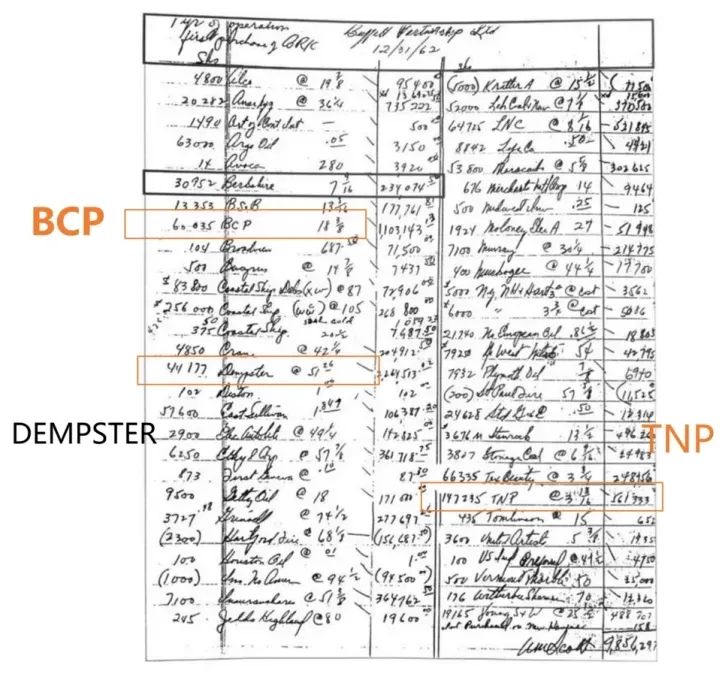

基金年初规模940万,到年底持仓了54家公司,其中4家做空:第一大持仓是登普斯特持仓21%,BCP是第二大持仓如图所示,记录的价格是18 3/8元,持仓数量是60035股,另一个标注的TNP,德州国民石油公司的持仓也是套利交易。

06

BCP套利案例背景

这一套利机会来源于BCP与当地政府之间的一场争执。这场争执是由于政府征用了BCP的主要资产,即不列颠哥伦比亚电厂。尽管政府进行了补偿,但控股公司认为补偿价格过低,于是提起诉讼。在双方冲突激烈爆发时,公司股票价格甚至低于从政府获得的现金。

巴芒正是在这一过程中看到了套利机会,并果断重仓买入了BCP的股票。为了便于观察,我们将事态演变的过程放入下图中。巴芒出手的时间点是1962年3月,也就是议会通过了两项新的法案,同时增加出价6080万加元,并将当地一个公用事业小型机构与BCP进行合并。巴芒认为这一操作意味着交易已经板上钉钉,BCP股东的抗议无非是想要加价。后来事态的演变确实如他们所料。最终法院仲裁总价1.971亿加元,比最早的1.11亿加元大幅提升。

该项套利总收益高达49.3%,在1962年和1963年陆续兑现。芒格的新基金在这两年的收益率分别为30.1%、71.7%。芒格由于是律师出身,可能对这笔交易更加确信,他摒弃了传统的分散逻辑,下重注集中投资,获得了高额的回报。

巴菲特对BCP的持仓比例是11%。实际上这个阶段巴菲特管理的有限合伙基金一直很重视套利型机会。他早期的投资策略分为三类:低估值型(包括相对低估和绝对低估)、套利型以及控股型。套利型有一个很大的特点是相对市场表现更加独立,可以获得比较稳健的回报,所以巴菲特在套利策略上也会加杠杆,只是不会超过50%的接入资本额。

如下图所示,各类策略和道琼斯指数的关系。控股型是先按照低估值型买入,由于股价一直没有上涨就会越买越多,直到控股。所以控股类早期更像低估类,到后面由于亲自参与清算或者改善管理,表现就像套利类了。

07

思考与实践

当年犹太人流离失所,四处漂泊,培养了极强的经商头脑,其中最引人注目的便是涉足了银行业,本质是存贷差,套利的一种。后来他们把这一思想带入了资本市场,这就是“风险套利”。实际上低估值型、并购套利、控股型投资都是“风险套利”。

格雷厄姆深知这一思想的价值,并把风险套利称为犹太人的短期国债。风险套利就是以套利为基础,利润自由奔跑!其实,所有好的投资都是找一个最简单的、基本的道理,非常严格的按照这个道理去行事。

国内案例:

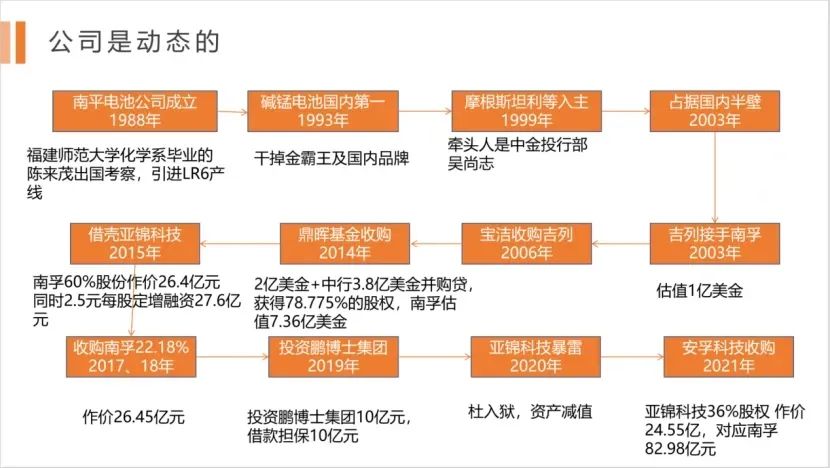

上市公司安孚科技收购新三板公司亚锦科技过程中长期存在套利机会,但由于新三板关注度低,以及当年的新三板巨额定增融资解套带来的抛压,让差价持续的时间远超预期。下图可以看到同一块资产:南孚电池,在不同流动性的市场出现的价差。

2024年8月,市场持续低迷,亚锦科技股价每股1.5元左右,对应南孚电池市值60亿左右,而同一块资产在A股的隐含估值200亿左右,价差较为明显,这也是大股东持续收购亚锦科技少数股东权益的底层逻辑。同时,安孚科技2024年4月报价每股2元要约收购亚锦科技小股东股份5%,存在肉眼可见的套利机会,套利收益率预计30%以上。

这样一个明显的机会为什么被市场忽视了呢?

前文已经介绍,持仓的人很多都是2015年参与定增投资的机构,彼时终于解套了,而且基金也基本到期,迫不及待想要抛出。而新三板几乎成为被遗忘的市场,个人投资者少,机构投资者几乎没有,所以很难有承接资金。

再看亚锦科技的发展历程:亚锦科技相当于南孚电池的控股公司,无其他业务。下图我们梳理了南孚电池的发展历程。南孚电池几乎垄断了国内5号和7号一次电池,盈利能力极强,并具有较强的竞争壁垒。但在亚锦科技层面,实际控制人聘请的职业经理人出了道德风险,投资鹏博士10亿元打水漂,又借款给房地产公司几个亿。导致大股东的股份质押面临平仓危机,危机中引入上市公司安孚科技。其实雷已被安孚科技排除,但市场仍然担心尚未释放完全。

锂电池狂飙突进,市场还担心一次电池是一个衰退中的业务,随时面临淘汰风险。

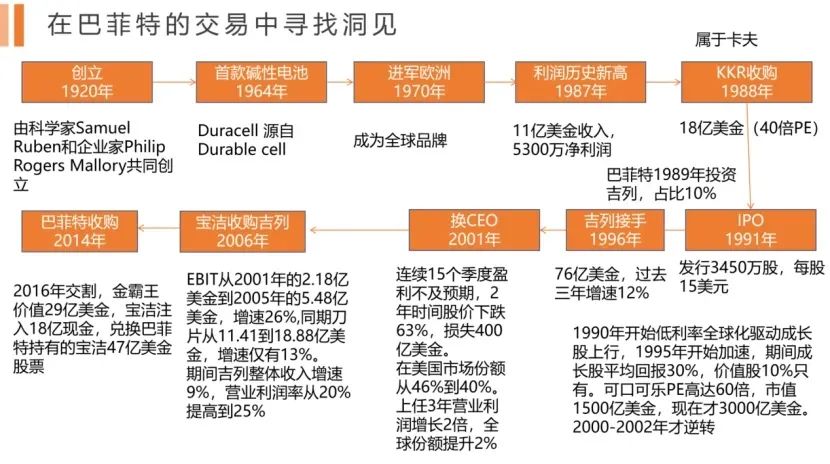

后来,我们又对金霸王的发展历程进行了梳理,发现这个衰退过程远没有想象中的快,不增长的业务对股东未必是坏事,如果可以有序收回现金,也能带来投资收益。巴菲特在点评金霸王时用了三个“很长”来诠释衰退的进度。

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

推荐文章

港股周报 | 中国大模型“春节档”打响!智谱周涨超138%;巨亏超230亿!美团周内重挫超10%

一周财经日历 | 港美股迎“春节+总统日”双假期!万亿零售巨头沃尔玛将发财报

一周IPO | 赚钱效应持续火热!年内24只上市新股“0”破发;“图模融合第一股”海致科技首日飙涨逾242%

从软件到房地产,美国多板块陷入AI恐慌抛售潮

Meta计划为智能眼镜添加人脸识别技术

危机四伏,市场却似乎毫不在意

美股机会日报 | 降息预期升温!美国1月CPI年率创去年5月来新低;净利、指引双超预期!应用材料盘前涨超10%

财报前瞻 | 英伟达Q4财报放榜在即!高盛、瑞银预计将大超预期,两大关键催化将带来意外惊喜?