热门资讯> 正文

夜读 | 以史为鉴:一个20出头的魔鬼交易员,是如何搞垮金融巨头的?

2025-05-23 23:46

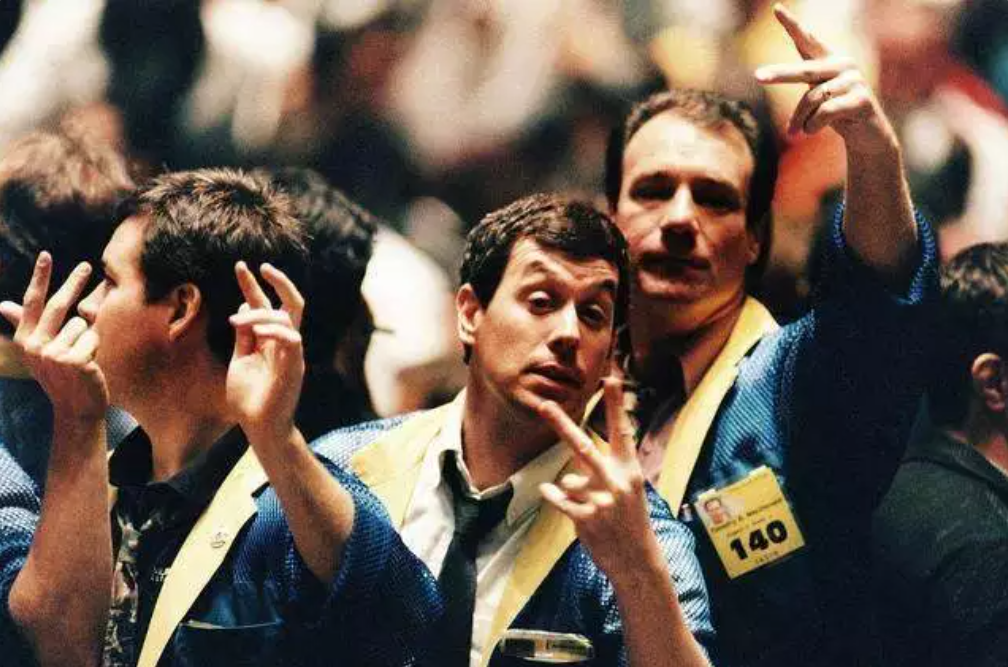

“1995年3月,尼克·李森(Nick Leeson)站在新加坡樟宜机场的出境口,眼前的飞行信息屏上,显示着飞往伦敦的航班。他深吸了一口气,试图让自己冷静下来。然而,胸口的压迫感却越来越强烈,仿佛有一股沉重的负担,在他心头盘旋不去。那是14亿美元的巨额亏损——他亲手造成的。

一个普通的年轻人,凭借着一场交易的错误,彻底摧毁了一家有着233年历史的金融巨头——巴林银行。”

1995年3月,伦敦。

华灯初上,繁忙的街道上,车流如织,霓虹灯闪烁。街头的喧嚣与白天的忙碌相对,似乎只有一部分人察觉到其中的隐秘:某个即将爆发的风暴,正悄然逼近。这座城市的金融中心,正是全球财富的心脏,而在这颗心脏的深处,有一个名叫尼克·李森的年轻人,站在一家名为“巴林银行”的交易大厅内,神色凝重,心跳急促,电话线在他手中紧绷着,似乎也在诉说着那一份焦虑与安。

他已经没有回头路了。

尼克的眼神迷离,心里反复盘算着这一切是如何发生的。从一开始的辉煌,到如今的狼狈逃亡,仿佛一切都只是瞬间发生的。他记得自己刚刚来到巴林银行新加坡分行时,带着无限的雄心壮志。那个时候,他是一个年轻有为、前途无量的期货交易员。办公室里,满墙的奖状和赞扬声是对他能力的最佳肯定。

可在那时的尼克眼里,世界是如此简单。只要你敢赌,就能赢得一切。而他,恰恰是那个敢赌的人。他与其他同事的区别,在于他对市场的理解——他相信,自己能够战胜市场的每一次波动。他那时甚至觉得,自己已经拥有了某种超乎常人的能力,能够预见市场的走向。可是,他并没有意识到,这份过于自信,早已经让他走上了歧途。

尼克·李森(下称“尼克”),时年28岁,巴林银行新加坡分行的期货交易部总经理,曾被视为金融界的新星。他是一个典型的80年代末到90年代初的金融精英,年轻、野心勃勃,背后有着无数人为之摇旗呐喊的期待。银行的高层对他寄予厚望,认为他会是未来带领巴林银行重新崛起的关键人物。

直到那一刻,没人知道,这个年轻人心中的野心,已经把自己推入了无法回头的深渊。

从零开始:一个普通青年的金融梦

时间回到1985年,伦敦。

那是一个寒冷的早晨,伦敦的街头总是阴云密布,霓虹灯在灰色的天空下若隐若现。冬日的阳光总是难以穿透乌云,街上的人们匆匆走过,生活的压力似乎从未减轻。在这座千年古城里,每一条街道都隐匿着不为人知的故事,而尼克·李森——一个刚刚从学校毕业、身无长物的普通青年——便是这故事中的一个不起眼的角色。

尼克的家庭并不富裕,父亲是泥瓦匠,母亲是护士。在这样的家庭环境中成长,尼克从来没有感受到过什么奢华。大多数时间,他并没有被过多地关注,也没有从小就接受过高等教育。18岁那年,尼克决定放弃传统的大学道路,直接进入职场。这并非因为他缺乏能力,而是对未来的迷茫和渴望让他迫切想要改变自己的人生。

他找了一份在考茨公司做清算员的工作,尽管每天的工作枯燥乏味,但尼克始终保持着对未来的渴望。他知道,自己有一天将会跳出这片平凡的生活,成为不一样的人。每一天,他都在心里默默承诺:我将改变我的命运,不仅仅是为了自己,也为了曾经为我付出的每一份期待。

1987年,摩根士丹利银行发布了招聘广告,尼克抓住了这个机会,凭借着扎实的工作态度和敢于冒险的精神成功进入了摩根士丹利的期货与期权部门。这里,充斥着全球最顶尖的金融人才,而尼克虽然是一个新手,但却带着那股不服输的劲头,迅速站稳了脚跟。

然而,金融市场的世界远比他想象的更加复杂和危险。他刚开始并没有马上进入交易大厅,而是从清算部做起。每天,他都在处理无数的文件、交易数据和市场动态,渐渐地,他掌握了更多的金融工具、分析技巧和市场规则。虽然这段经历枯燥无味,但却为他日后的交易生涯奠定了坚实的基础。

逐渐,尼克的内心开始充满了渴望——渴望从幕后走向前台,成为一个真正的交易员,掌握金融市场的脉搏,改变自己的人生。而他的人生轨迹,也在这一刻悄然改变。

1990年,巴林银行,这家成立于1763年的全球金融巨头,伸出了橄榄枝。凭借其深厚的历史背景和卓越的声誉,巴林银行早已成为金融界的顶尖机构。而尼克,凭借自己的努力,得到了进入这座金融帝国的机会。1990年,尼克被任命为巴林银行新加坡分行期货与期权交易部的总经理,走向了他梦寐以求的金融舞台。

从巴林到新加坡:突破与冲动

1990年

当尼克·李森踏上新加坡的土地时,他并未预见到,这个繁忙的热带金融中心,将成为他人生最重要的转折点。新加坡,作为亚洲金融市场的崭露头角者,正处于风起云涌的经济腾飞之中。对尼克来说,这里不仅是一个充满机遇的地方,更像是一座尚未开采的财富矿脉,而他,准备成为第一个挖掘金矿的人。

新加坡的金融市场,虽年轻,但却充满活力和潜力。与纽约和伦敦等全球顶级金融中心相比,这里并没有那么强的历史积淀,也没有过多的沉疴积弊。然而,也正因如此,这片市场充满了各种尚未被发掘的机会——机会,意味着巨大的财富,意味着财富的创造者。而巴林银行赋予了尼克一个机会:带领新加坡分部的期货交易团队,创造属于他们的辉煌。

最初的几年,尼克以为这将是一次顺风顺水的职业旅程。带着年轻人特有的冲劲和野心,他迅速投入到新加坡金融市场的波动中。然而,现实并未像他想象的那样轻松。与他在巴林银行伦敦总部时的工作环境截然不同,新加坡的市场更具挑战性且不可预测,市场的波动似乎时时刻刻都在挑战着他对局势的掌控。

尼克并没有按部就班地学习和逐步适应市场,反而带着自己的直觉与冲动跃入了金融的“深水区”。他急于证明自己,急于在这个充满机遇的市场中找到属于自己的位置——这种急功近利的态度,催生了他最初的成功,也为他后来的一系列错误埋下了伏笔。

新加坡市场的机遇的确存在,但它也充满了无数不确定性。市场对他并不友好,起初他在一些套利交易中略有收获,但随之而来的是日益增长的挑战。期货和期权市场不像其他形式的交易那样清晰可见,它充满了复杂的波动,且有时无法预测。在这种局势下,尼克并没有及时地意识到自己的弱点。随着交易规模和风险的不断增加,他的策略变得越来越冒险,逐渐从保守的套利走向了高风险的投机。

他逐渐开始采取更加激进的操作,甚至在短短几个月内,通过各种金融工具和杠杆,积累了不小的回报。这一切使得尼克更加确信自己是“市场的王者”。成功的交易像是给了他一剂强心针,他开始迷信自己的直觉,甚至有时不再依赖传统的风险控制策略,而是让自己的交易策略越加冒险:赌注加大,杠杆提高。他开始不满足于短期的稳健盈利,而是渴望通过一场豪赌来一次性实现巨大的收益。

然而,正是这一份过度的自信,带着他走上了错误的道路。随着一次次的成功,他越来越信任自己的判断,开始忽视市场的复杂性和不确定性。他逐渐发现,自己似乎能对市场的波动做出快速反应,准确抓住时机。但实际上,他对市场的“控制力”并没有他想象中的那么强。每一次的成功为他带来更强的欲望,而每一次的冒险又让他离失败更近了一步。

他开始看到自己仿佛在掌控市场的每一个细节,然而,他并未意识到,自己已经开始放弃理性判断,而被贪婪和冲动所主导。每一次的加码,都是一次自我加强的赌博——每一次的亏损,则成了他在迷雾中追逐的“救命稻草”。然而,市场并不是按他的预期走,最终带来的并不是财富,而是不断加剧的风险暴露。

这份自信变得越来越危险,他开始将每一次的损失都视为市场的暂时波动,不再为风险设置合理的边界。于是,他不断在高风险和回报之间游走,最终将自己推向了深渊。

从裂缝到深渊:错误账户的背叛

1992年7月17日

巴林银行新加坡分部的期货交易大厅内,气氛突然变得紧张。尼克·李森正在自己的办公室里,紧紧盯着屏幕,心跳逐渐加速。就在这时,交易员金姆·王的操作出了问题——她本该买入20份日经期货合约,结果却误操作成了卖出。这只是一个典型的操作失误,本应简单纠正。但在那一刻,尼克并没有选择按规矩报告错误,而是做出了一个决定,改变了自己和巴林银行的命运:他决定将这笔亏损转入自己新设立的“错误账户”,编号88888。

这个账户最初的设立,只是为了应对一些交易上的小失误——几乎每个交易员的工作中,都会出现这种偶尔的小错误。最开始,尼克并未觉得这有什么问题,他安慰自己:“这只是暂时的,市场会回升,所有的一切都会好起来。”他相信,凭借自己的交易能力,迟早能将这些亏损弥补回来。然而,他并没有意识到,这只是一个开始,一步步走向深渊的开始。

随着时间的推移,尼克开始依赖这个“错误账户”,频繁将越来越多的亏损都转入其中。每一次亏损,他都想着“这只是短期的波动”,市场最终会恢复,而他只需再加把劲,就能扭转乾坤。然而,亏损开始逐渐加剧。当账户里的亏损数字变得越来越庞大时,尼克开始不安起来,但他并没有选择正面应对,而是继续加码。他开始通过增加杠杆、加大仓位来试图弥补先前的错误——就像一个赌博者,看到赌场的赌注越来越大,却无法停手。

“再赌一把,或许就能回本。”尼克不断对自己说,仿佛每一次加仓、每一次赌注加大,都会带来转机。那一刻,理智早已被冲动淹没。为了掩盖这些亏损,他开始采取越来越复杂的“自救”操作。1993年,他不再满足于简单的套利,而是完全转向了高风险的裸仓交易——大规模买入日经指数期货,赌市场最终会反弹,赌这一局他一定能赢。

他知道,这样的操作最终会暴露,但他已经无路可退。亏损越来越大,而他仍旧强迫自己相信这只是“短期的波动”,他继续加码,赌上更多的资金,继续做出越来越激进的决策。每一次的加仓都让他更加焦虑,每一次亏损都让他更加恐惧,但他依然无法停止。就像深陷泥潭的一个人,每一次挣扎只会让自己越陷越深。更大的亏损,需要用更大的赌注来填补,而每一次“填补”都带来更大的风险。

随着账户亏损的不断积累,尼克已经失去了最基本的判断力。1993年中,这个错误账户中的亏损已经突破了数百万英镑,接近巴林银行年度利润的四分之一。此时,他已经背负的风险几乎超出了银行的承受能力,但他仍不敢停手。为了“自救”,他继续加大交易量和风险,但这一切只会加剧亏损的速度。每当账户亏损数字飙升,尼克的内心便陷入了深深的恐惧和焦虑,但他只能强迫自己继续加仓,试图通过暴力的手段扭转局面。然而,这种操作不仅让他无法控制事态的发展,反而将他推得离崩溃的边缘越来越近。

“我必须赢回来。”他反复告诫自己,仿佛每一次亏损都会带来一线希望,但这条“希望之路”却离他越来越远。最终,市场并没有如他所愿地反弹,反而将他困在了无法自拔的泥潭里。每一次的加仓、每一次的赌注,都在让他与金融危机拉开越来越远的距离,而这个“错误账户”,正是他所有失控操作的根源。

崩溃的终局:风暴席卷而来

1995年1月18日

地球另一端的日本神户发生了震动世界的大地震,随后市场开始剧烈反应。尼克所持有的大量日经期货仓位瞬间遭遇重创,亏损迅速蔓延。原本,尼克预计市场会在震荡后反弹,然而,市场并没有如他预期的那样复苏,反而继续暴跌,打破了他一贯的预判。

面对巨大的亏损,尼克依然没有止损,而是继续加仓。他坚信,市场最终会恢复上涨,而他的仓位将因此迎来反弹,所有的亏损都能一举弥补。然而,市场的下跌速度和幅度远远超过了尼克的预期,这一次,他的仓位已经处于极度危险的边缘。

“不能让他们知道。” 尼克在心里重复着这句话。

尽管亏损不断加剧,尼克依然无法停止交易。在1月17日的日本神户大地震后,尼克继续加大日经期货仓位,试图用更多的杠杆扭转局面。此时,他持有的日经期货合约已经暴增至超过6万手,市值接近70亿美元,而巴林银行的总资本仅为8.6亿美元,这意味着尼克的交易已严重超出了银行的风险承受能力,几乎摧毁了巴林银行的财务基础。

然而,即使在所有警钟已敲响的时刻,尼克依然没有停止。他不仅将巨大的仓位暴露在市场的剧烈波动中,还试图通过不断加码来抵消亏损。他通过伪造数据向银行报告自己的仓位,并成功通过了内部审计。尼克对自己的“风险管理”进行了精巧的掩盖,他用虚假的财务报告、伪造的存款证明以及自作聪明的计算方法,让巴林银行高层继续相信他所报告的业绩。

直到1995年2月23日,尼克的操作才被彻底揭穿。巴林银行的高层终于意识到,这场风暴无法再隐藏下去了。尼克的错误账户中的亏损已经突破了70亿美元,远远超出了银行的承受范围,导致银行财务体系完全崩溃。

尼克被迫面对无可挽回的事实,银行的破产宣告了他职业生涯的终结。他低下头,看着眼前堆积如山的文件,感受到一阵无法言喻的压迫感。纸上写满了数字,却再也无法掩盖眼前的崩溃与绝望。在那一刻,他知道,再也无法回头。他留下了一张简短的纸条,上面写着:“I’m sorry”。

人性的弱点和决策失误,可能在瞬间摧毁一个庞大的金融帝国

1995年2月27日,巴林银行正式宣布破产,全球金融市场震动。尼克的名字成为金融史上一个永远无法抹去的符号,代表着一个金融帝国的覆灭和一名交易员的堕落。

在之后的几个月里,尼克被捕并送往新加坡监狱,最终因欺诈罪被判刑6年半。1999年,由于身患癌症,尼克被提前释放。即使走出监狱,他的人生再也无法回到曾经的轨道。巴林银行的名字和尼克的故事,成为金融界警示的象征,提醒着后人:金融市场永远充满着风险,而人性的弱点和决策失误,可能在瞬间摧毁一个庞大的金融帝国。

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

推荐文章

美股机会日报 | 凌晨3点!美联储将公布1月货币政策会议纪要,纳指期货涨近0.5%;13F大曝光!巴菲特连续三季减持苹果

美股机会日报 | 阿里发布千问3.5!性能媲美Gemini 3;马斯克称Cybercab将于4月开始生产

港股周报 | 中国大模型“春节档”打响!智谱周涨超138%;巨亏超230亿!美团周内重挫超10%

一周财经日历 | 港美股迎“春节+总统日”双假期!万亿零售巨头沃尔玛将发财报

从软件到房地产,美国多板块陷入AI恐慌抛售潮

Meta计划为智能眼镜添加人脸识别技术

危机四伏,市场却似乎毫不在意

财报前瞻 | 英伟达Q4财报放榜在即!高盛、瑞银预计将大超预期,两大关键催化将带来意外惊喜?