热门资讯> 正文

外资大行:平常心看两会

2025-03-03 09:34

编者按:

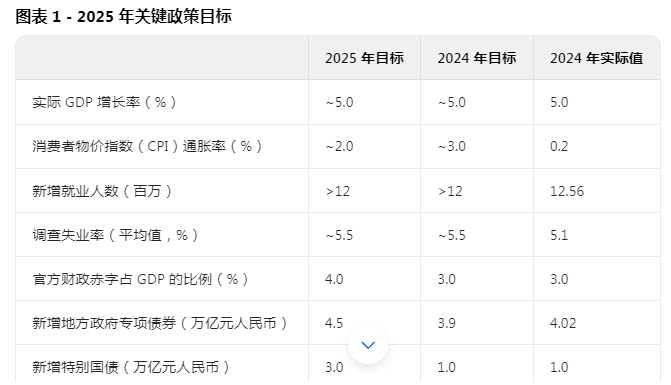

近期一些外资大行就即将召开的大会发布前瞻报告,较一致预期是:GDP5,CPI2,赤字4;而在专项债和特别国债的增加幅度上略有区别。具体到投资上,均认为“两会”可能不会对市场产生大的波动,建议将关注点放在两会后其他事件上。

一、大摩:平常心看两会

两会将发布的经济目标和财政预算,或符合市场较平和的预期:财政温和扩张,对消费和科创小幅支持,但更广的社保改革有待时日。基于此,我们依然觉得,信心虽有回暖,但还很窄,打破通缩仍需持久战。

随着两会临近,市场的焦点也开始从近期的AI热潮回到经济的基本面和政策上来。为期一周的全国人大将于3月5日正式开幕,届时决策层将正式公布今年的增长目标和财政预算。目前市场主要的关注点是美国对华加征关税是否会触发更大力度的政策刺激,以及中国近期在科创领域的突破是否有助于缓解宏观上所面临的压力,以及会否对政策方向带来影响。

决策层或将保持审慎乐观的增长目标:我们认为两会或将把今年的GDP增速目标维持在“5%左右”的较高水平,以此来传递稳经济的决心。同时,为反应当前经济所面临的通缩压力,政府的合意通胀目标可能会迎来自2004年以来的首次调整,从此前的“3%左右”下调到“2%左右”。纵观地方两会,今年各省GDP增速目标的加权平均维持在5.3%,仅比去年略低0.1个百分点。另外,27个省份也将CPI目标从3%下调到了2%。

诚然,地缘政治冲突升级已经加强了中央对重振民企信心的紧迫性,这点从近期以科创企业为重心的最高层民企座谈会中可一二。然而,考虑到政府债务(占GDP比重已达103%)以及中央对于救助地方政府和房地产主体可能导致道德风险的拘泥,财政刺激短期内大幅加码的可能性较低。同时,抢出口效应和消费品以旧换新仍将支撑一季度的增长势头,或降低政策刺激加码的紧迫性。因此,我们预计今年全国两会仅出台2万亿人民币的温和财政扩张。其中包括将官方赤字率从去年的3%提高到4%,超长期特别国债的发行量从去年的1万亿人民币提升到2万亿人民币,以及新增5,000亿人民币的地方专项债额度,从而抵消卖地收入下滑对广义财政赤字所带来的拖累。

且依然以供给侧为主:虽然中央经济工作会议将提振消费上升到了今年的头等要务,但由于政策上的路径依赖,我们预计此次两会推出的一揽子政策在促进经济再平衡方面将是有限的。近期中国在科创领域的突破可能反而巩固了中央对于加强产业链自主的决心。因此我们预计2万亿人民币的财政刺激大部分会用于基建和制造业投资,而仅有三分之一会与消费相关,包括将消费品以旧换新规模从去年的1,500亿人民币适度增加到2,000-3,000亿人民币,温和提高农村居民的养老金支出和医保补贴,以及为公务员涨薪5%左右。然而,更广的社保改革有待时日。

在地产方面,出于对道德风险的担忧,中央政府直接下场救助的可能性不大。虽然决策层可能会分配更多的地方专项债用于房地产收储,但由于较高的融资成本和地方政府的避险情绪,政策的执行效果仍未可知。

民生反馈或将推动以消费端为主的第三轮政策刺激:我们维持低于市场预期的观点,认为随着关税冲击,房地产再度走弱以及政策发力不足之下通缩循环进一步深化,中国的名义GDP同比增速从今年二季度开始或将迅速下滑到4%以下。正如我们在此前报告中探讨的那样,单靠AI革命难以解决中国面临的周期性通缩和结构性失衡。相反,在短期内,它可能会鼓励更多投资,同时降低企业的劳工需求,这将加剧中国的供需失衡。但若持续的通缩循环最终导致社会稳定风险上升,则可能推动决策层打破思维定式,进行更大的政策转向。

关税升级风险值得关注:今年经济增速面临的主要的下行风险来自于贸易方面。事实上,关税已经来得比预期快。特朗普从今年二月份开始对华全面加征10%的关税,其规模已经接近2018-19年那轮。不同的是,上一轮的10%(按贸易加权后的有效关税)是分阶段实施的。考虑到中美在贸易和投资的诸多领域仍存在分歧,关税进一步升级的风险仍然很高。我们将密切关注以下重点事件:

(1)4月1日华盛顿基于“美国优先贸易政策”的调查结果

(2)4月5日tiktok禁令延期后的最终生效日

(3)美国“小额豁免”规则的变化

(4)“美国优先投资政策”政策的执行

二、麦格理两会前瞻:总体波澜不惊

两会将于下周开幕。3 月 5 日,政策制定者将公布与国内生产总值(GDP)和财政预算相关的各项政策目标。基调将比去年更具支持性,但不会宣布重大刺激措施。创新和科技可能会被列为首要任务,但其措辞可能会比较宽泛和模糊。

两会有哪些看点?

GDP 增长目标:GDP 增长目标可能定在 “5% 左右”,与 2023 年和 2024 年相同。相比之下,彭博社预测 2025 年 GDP 增长的共识值为 4.5%。因此,街头经济学家们可能随后会找些理由上调他们的预测。

消费者物价指数(CPI)通胀目标:CPI 通胀目标可能会从去年的 3% 下调至 2%。从某种意义上说,这算不上一个 “目标”,因为 2025 年 CPI 不太可能升至 2%。向下调整只是表明政策制定者更加务实,毕竟 2023 年和 2024 年 CPI 仅增长了 0.2%。

财政政策目标:该目标可能会从 GDP 的 3% 上调至 4%。这是一个意义重大的转变,因为多年来政策制定者一直不愿突破 3% 的门槛。与此同时,政策制定者可能会宣布 3 万亿元人民币的特别国债额度(2024 年为 1 万亿元人民币)以及 4.5 万亿元人民币的新增地方政府专项债券额度(2024 年为 3.9 万亿元人民币)。

两会可能不会对市场产生大波动

除了两会期间将公布的财政政策目标外,政策制定者还有许多其他政策工具可供使用。在中国,最有力的宏观政策是货币政策、财政政策和房地产政策的融合, 即通过央行货币政策支持财政支出,以及房地产政策。两会对此可能甚少涉及。

如有必要,政策制定者可能会在今年晚些时候推出新的刺激措施,就像他们在去年 5 月和 9 月所做的那样。与两会相比,这些非预期的政策举措往往对市场的影响更大。

3 月对于出台重大政策刺激措施来说还为时尚早,因为政策制定者需要更多时间来观察 “贸易战 2.0” 的实际影响。他们的政策轨迹表明,他们不能错过 GDP 增长目标,但他们也不想过度刺激。在这一点上,他们会谨慎行事。

两会之后有哪些看点?

1 月至 2 月期间,中国经济数据基本处于空白期,因此投资者关注的是主题投资。去年,最流行的观点是 “日本化是唯一的宿命”。但自 1 月底 DeepSeek - R1 发布以来,观点已转变为 “尽管存在芯片禁令,中国仍能在人工智能领域取得进展”。因此,普遍的投资选择也从债券 / 股息股票转向了科技股,今年以来恒生科技指数已上涨约 30%。

两会之后,随着经济数据和企业财报陆续公布,投资者将更加关注基本面。一个月后,政策制定者和投资者都将对经济状况有更清晰的了解。这将决定届时哪种市场观点符合实际情况。

中国将在 4 月 16 日公布第一季度 GDP 数据,随后高层领导人将在 4 月底开会讨论经济政策。在那之后,如果经济增长放缓和 / 或贸易紧张局势加剧,我们可能会看到新一轮的政策刺激措施。关键仍在于房地产领域,即他们将如何扩大现有的库存收购和棚户区改造计划。由于房地产是国内需求的关键驱动力,新刺激计划的推出时机和规模将决定通胀前景,进而决定市场反弹的可持续性。

三、高盛:政府债券净发行总额度或约为 13 万

我们预计政策制定者将维持官方实际 GDP 增长目标与去年一致,为 “5% 左右”,将消费者物价指数(CPI)通胀目标从之前的 “3% 左右” 下调至 “2% 左右”,并将官方财政赤字目标占 GDP 的比重从去年的 3% 上调至 4%。

根据市场普遍预期,综合官方财政赤字、地方政府专项债券发行额度和中央政府专项债券发行额度,我们预计今年政府债券净发行总额度约为 13 万亿元人民币(2024 年为 9 万亿元人民币),这一数值高于我们近期调查中市场预期的 12 - 13 万亿元人民币。

此外,除了这些参数,投资者似乎也对刺激消费、稳定通胀水平、稳定房地产行业以及推进人工智能相关投资和应用的具体实施策略感兴趣(这些策略可能会在 “两会” 期间的《政府工作报告》和专题新闻发布会上公布),尤其是考虑到美国总统特朗普最新提出的关税威胁。

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

推荐文章

港股周报 | 中国大模型“春节档”打响!智谱周涨超138%;巨亏超230亿!美团周内重挫超10%

一周财经日历 | 港美股迎“春节+总统日”双假期!万亿零售巨头沃尔玛将发财报

一周IPO | 赚钱效应持续火热!年内24只上市新股“0”破发;“图模融合第一股”海致科技首日飙涨逾242%

从软件到房地产,美国多板块陷入AI恐慌抛售潮

Meta计划为智能眼镜添加人脸识别技术

危机四伏,市场却似乎毫不在意

美股机会日报 | 降息预期升温!美国1月CPI年率创去年5月来新低;净利、指引双超预期!应用材料盘前涨超10%

财报前瞻 | 英伟达Q4财报放榜在即!高盛、瑞银预计将大超预期,两大关键催化将带来意外惊喜?