热门资讯> 正文

苹果:别争了,AI 时代的新「iPhone」,还是 iPhone!

2024-01-03 18:20

- 苹果(AAPL) 0

所有人都想知道,在看似即将到来的 AI 时代,谁会成为新的「iPhone」?

有很大可能,AI 时代的「iPhone」,依旧是「iPhone」。

近日的一篇论文显示,苹果公司的研究人员已经解决了在内存有限的设备上部署大模型的关键难题——通过构建一个与闪存行为相协调的推理成本模型,指导两个关键领域的优化:减少从闪存传输的数据量,以及在更大、更连续的块中读取数据。

如此一来,大模型的适用性和可访问性被扩大,苹果将生成式 AI 集成到 iOS 18 的计划或许也将因此而加速进行。

过去一年里,自 2022 年 11 月 ChatGPT 首次向公众推出、全世界进入生成式人工智能热潮之中,苹果作为全球最大的科技公司,对过去十年中最重要的这项科技发展——生成式人工智能,很少正面提及。

外界可能认为苹果在人工智能领域的布局相对落后,但一系列动向表明,其实苹果早已部署,只是没有正式公之于众。

2023 年以来,苹果加快了自主人工智能技术的开发步伐。苹果不仅组建了专门的 AI 团队,开发出大型语言模型,还在产品端大力应用语音、图像等识别技术;更早之前,数十起并购已经为苹果奠定了技术基础,特别是语音助手 Siri 背后的技术积累,使其在语音交互等领域占据优势;而 20 亿活跃设备在手,苹果更是有望在 AI 消费应用领域成为头号玩家。

更明显的变化是从 10 月底的那场「Scary Fast(快得吓人)」发布会开始的。在这场发布会上,苹果发布了比 M3 快 40% 的 M3 Pro 和快 250% 的 M3 Max 芯片,并强调具有 16 核 CPU、40 核 GPU 的 M3 Max 将可以被用于研发 AI 软件。同时,苹果明确地将新款 MacBook Pro 定位为开发人员打造 AI 产品的工具。

支持 AI 的超强芯片的现身,为苹果 AI 的爆发,奠定了基础。但其实,苹果在 AI 上的积累,远比任何一家巨头更深。

苹果「做好准备」

每年 10 亿美元,这是传闻里苹果 AI 计划的投入数字。

据彭博社报道,2023 年 7 月,苹果建立了自己的大型语言模型 Ajax,并推出代号为「Apple GPT」的内部聊天机器人,用于测试 Ajax 的功能。关键的下一步是确定这项技术是否符合竞争标准,以及苹果将如何将其应用到现有产品中。

这 10 亿美元,都砸在了什么地方?

重金打造 AI 团队

苹果负责人工智能和软件工程的高级副总裁约翰·詹南德雷亚 John Giannandrea 和克雷格·费德里吉 Craig Federighi 负责牵头这些工作。在库克的团队中,他们被称为推动生成式人工智能项目的「执行发起人」。据悉,苹果服务高级副总裁埃迪·库伊 Eddy Cue 也参与其中,上述三人当前每年在该项目上可支出约 10 亿美元。

核心团队之外的 AI 团队招聘和建设则从 4 月底就在进行了。当时的招聘页面上的十几条广告都在寻求生成式人工智能领域「热衷于构建非凡自主系统」的机器学习专家,这些职位空缺分布在圣地亚哥、旧金山湾区和西雅图的多个团队,包括集成系统体验团队、输入体验 NLP 团队、机器学习研发团队和技术开发团队。

其中一些职位特别关注视觉生成人工智能应用,应聘者将会从事「视觉生成建模,为计算摄影、图像和视频编辑、三维形状和运动重建以及头像生成等应用提供支持」。

9 月有报道称,苹果在从谷歌和 Meta Platforms 的人工智能队伍中积极招募人才。自从 AXLearn 于今年 7 月在 GitHub 上传以来,对其做出贡献的 18 人中,其中 7 人曾在谷歌或 Meta 工作过。

事实上, Giannandrea 和神经网络领域专家 Ruoming Pang 都来自谷歌,Giannandrea 在谷歌的 8 年时间里一直在开发先进的人工智能系统,Giannandrea 和 Pang 说服了苹果使用谷歌云,特别是利用谷歌云的定制张量处理单元(TPU)芯片进行机器学习训练。为训练 Ajax GPT 而开发的机器学习框架 AXLearn 部分正是基于 Pang 的研究而进行的。

10 月的招聘信息上,苹果对生成式人工智能的人才要求变得更加明确了,比如 App Store 平台上的一个职位描述是这样的:「公司正在开发一个基于生成式人工智能的开发者体验平台,供内部使用,并协助我们的应用开发团队」,零售部门的另一个职位则提到苹果正在开发一个「对话式人工智能平台(语音和聊天)」,以便与客户互动,「长文本生成、摘要、问题解答」这样的构建文本生成技的任务也出现在了苹果的招聘信息里。

在苹果人工智能/机器学习领域的其他职位招聘中,一些职位强调基础模型的重要性,并将「类人对话代理」列为可能通过这些模型开发的应用示例。同时,苹果还发布了一些涉及 Siri 信息智能等部门的职位需求,该部门负责处理 Siri 和 Spotlight 搜索等产品的功能。此外,苹果还在积极寻找能够在本地设备上实现模型运算的人才。

加快研发底层技术

人才之外,技术的准备也在进行之中。据报道,Giannandrea 正在监督新人工智能系统底层技术的开发,他的团队正在对 Siri 进行改造,以深入实施这一系统。更智能版本的 Siri 最快将于明年问世。软件方面,Federighi 正在领导开发新的人工智能 iOS,iMessage 和 Siri 在内的应用体验将被改善。据称苹果下达了一项指令,要求在 iOS 中加入在大语言模型上运行的功能,该模型将利用大量数据来提升人工智能能力,而新功能将改善 Siri 和信息应用处理问题以及自动完成句子的能力。

软件工程团队还在考虑将生成式人工智能整合到 Xcode 等开发工具中,此举可以帮助应用程序开发人员更快地编写新的应用程序。这将使它与微软的 GitHub Copilot 等服务保持一致,后者在开发人员编写代码时能够为他们提供自动完成建议。

Eddy Cue 则在推动为尽可能多的应用程序添加人工智能,包括 Apple Music、Pages、Keynote 等,比如探索音乐自动生成播放列表,今年早些时候,Spotify 与 OpenAI 合作推出了此类功能;研究如何利用生成式人工智能来帮助人们在 Pages 等应用中写作,或在 Keynote 中自动创建幻灯片(与微软已经推出的 Word 和 PowerPoint 应用程序类似)。此外,苹果也在为其 AppleCare 小组的内部客户服务应用测试生成式人工智能。

大模型上「iPhone」

不过到底要将生成式人工智能部署在设备端,还是基于云端设置,或者以介于两者的方式运行,此前似乎未有定论:设备上运行无疑速度更快,也有利于保护用户隐私,但通过云端部署,苹果的大语言模型可以实现更加复杂精细的运算。这两种方案各有利弊,苹果正在试图在本地计算和云端计算之间寻找出一个平衡点。

有报道称苹果将提供基于云的人工智能和设备上处理的人工智能的组合。但多位前苹果机器学习工程则师称,出于提高隐私和性能的考虑,苹果的领导层更倾向于在设备上运行软件,而不是在云服务器上。

高级副总裁 Giannandrea 开发苹果人工智能的基本原则之一正是尊重隐私。他曾在接受采访时说:「我理解数据中心的模型越大越准确,但最好是在靠近数据的地方运行模型,而不是把数据搬来搬去。」不

过这可能有很高的实现难度。有分析称,以 Ajax GPT 为例,它已经在超过 2000 亿个参数上进行了训练。参数反映了机器学习模型的规模和复杂程度;参数数量越多,表示复杂程度越高,需要的存储空间和计算能力也越大。一个参数超过 2000 亿的 LLM 可能无法合理地放在 iPhone 上。

但最新的消息表明,苹果可能已经做出了终端决策。近日,苹果发布的研究论文显示,其已经找到了在 iPhone 上运行大模型的方法,「构建一个与闪存行为相协调的推理成本模型,以指导两个关键领域的优化:减少从闪存传输的数据量,以及在更大、更连续的块中读取数据」。

该论文称,新技术使大模型在内存有限的设备上的运行速度提高了 25 倍,这意味着原本因为资源限制而无法在小型设备上运行的复杂 AI 模型,很快就能在 iPhone 和 iPad 等消费类移动设备上运行起来。

AI 头号买家:「花小钱办大事」

虽然外界感知到的苹果在生成式 AI 等前沿技术上的布局速度有所不及其他巨头,但苹果在 AI 领域也有自己的底气。

研究公司 PitchBook 在跟踪了苹果的多次人工智能收购后总结称,苹果着眼于收购各个领域的顶尖人才团队,这些团队可以将机器学习技术应用到特定的消费产品中。可以看出,苹果的收购战略主要集中在人工智能的消费应用上,但也包括机器学习部署和边缘设备的操作技术,以及对深度学习和更多横向技术的有限押注。

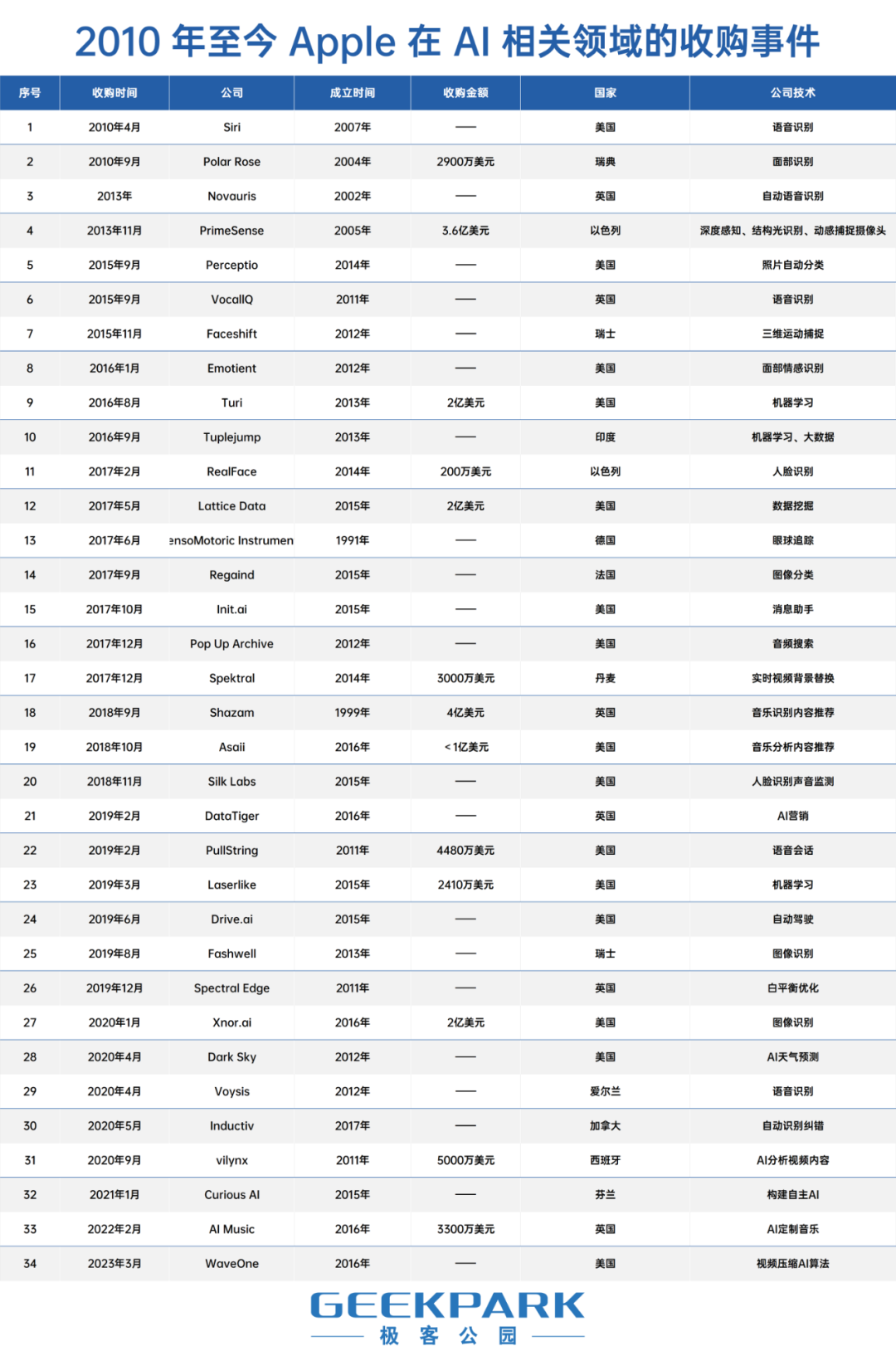

据统计,从 2010 年收购 Siri 开始,苹果在 10 年时间里收购多达 30 多起 AI 初创公司,包括 Shazam、primeSense、Turi、Lattice Data、Xnor.ai 等五家公司的收购额都不超 2 亿美元。自 2017 年以来,苹果收购了 21 家人工智能初创公司,几乎是微软和 Meta 收购数量的两倍,可以称得上「AI 头号买家」。2021 年起,苹果收购 AI 公司的节奏看起来有所放缓,但依旧拿下了Curious AI、 AI Music、WaveOne 等初创 AI 公司。

总体而言,苹果在 AI 领域的收购策略可以概括为「花小钱办大事」。苹果很少进行大额的并购,它的收购目标通常是那些技术可以与现有产品和服务实现紧密结合、有助于完善生态建设的初创企业。当苹果收购一家公司时,主要考量的往往是这家公司的技术如何才能更好地融入到苹果正在开发的项目当中。

整体上看,苹果收购这些企业的交易金额普遍较低,且后者的技术方向主要覆盖语音识别与会话等方向,其次是与面部识别、图像识别相关,在落地应用上,这些被并购的技术则为改进 Siri 语音助手、支持 Face ID 人脸识别、优化图片应用、增强音乐服务功能、提高天气预报精度等多个苹果现有产品和服务提供了支持。

苹果的许多收购看起来都是为了改进 Siri,可见 Siri 在苹果系统中的重要地位。比如收购 Inductiv 是为了改善 Siri 的数据,收购 Voysis 是为了提高 Siri 对自然语言的理解,收购 PullString 则是为了让 iOS 开发人员更容易在应用中使用 Siri 功能。

还有一些收购则是针对未来产品的,比如苹果在 2019 年收购自动驾驶初创公司 Drive.ai,可能是为了推动其自动驾驶汽车项目的发展。苹果并没有公开所有的收购信息,因此可能还有其他被苹果并购的人工智能公司未被人所知。

AI 早已融入苹果系统

数目众多的并购之外,苹果自身的 AI 发展可以追溯到很多年前。早到从 1987 年推出知识导航仪,到 1990 年启动语音识别项目,再到 2011 年推出 Siri 成为首个消费级语音助手,苹果其实在很早期就展现了对 AI 的探索,只是一直相对低调。

苹果历来不会率先推出新技术,尤其是未经消费者验证的技术。比如在 MP3 播放器被推出不久,市场前景已经有所验证,但苹果也没有立刻进入市场,而是在确定了 iPod 这种更优越的解决方案后才加入的。

手机领域也是一样,虽然其他公司在早期推出了智能手机,但苹果选择在确保能够提供卓越客户体验的前提下才在 2007 年开始进入市场。类似地,尽管平板电脑早在 1989 年就已问世,但这个产品类别一直未能在市场上取得成功,直到苹果推出了 iPad。

苹果一直以来都以消费者使用体验为先,通常会等到技术成熟才正式商用,这一谨慎策略规避了初期技术的不稳定风险,也使苹果能更好地把握市场的机遇,推出更加成熟和超越的产品。

所以苹果对 ChatGPT 类似产品应该也是这个路线——在准备好之前,不会贸然推出。也就是,在保持神秘感的同时,苹果最终应该会以自己的方式推出成熟的 AI 产品。

事实上,在苹果的现有产品中,也已经有不少机器学习/ AI 应用:

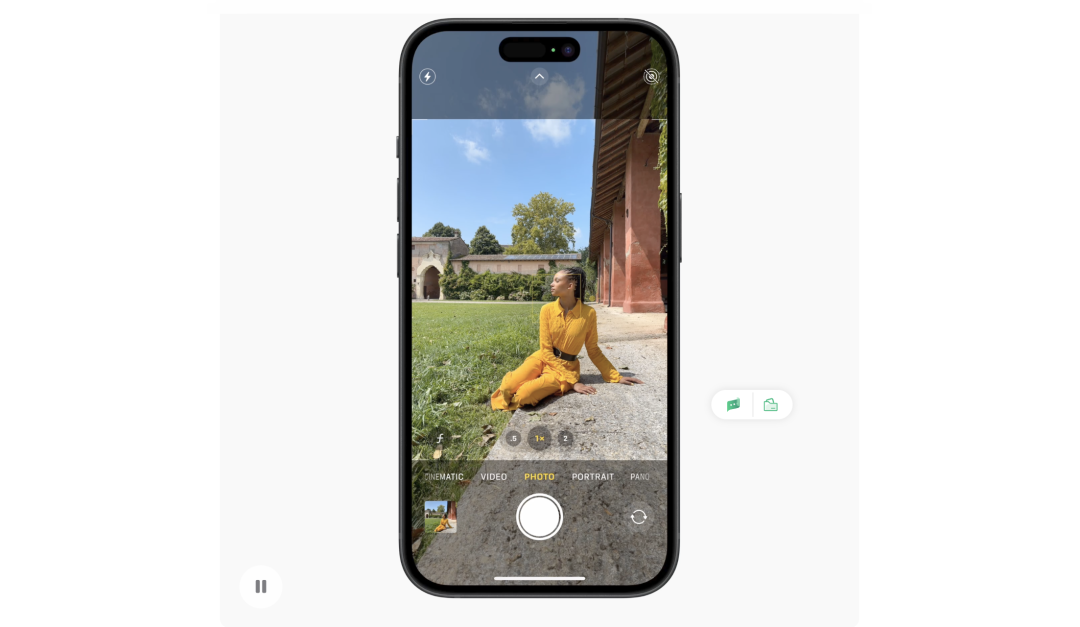

图像处理

- 苹果通过运用机器学习技术,优化了 iPhone 摄像头拍摄的照片,包括用于减少图像噪点的深度融合以及 iPhone 15 人像模式工具。

- 可视化查找——机器学习支持了 iPhone 检测照片内容的功能。

- iPhone 15 升级后的相机可以通过机器学习来区分镜头中的人和动物。

- 数字人像:Apple Vision Pro 前置镜头扫描人脸信息的环节——就是苹果基于机器学习技术,为用户生成的「数字分身」。

语音处理

- 个人语音合成、实时语音转录:iPhone 15 支持个人语音,它允许用户合成类似自己的语音,以便在 FaceTime 和电话通话中发音他们输入的文字,还有实时语音邮件,对留言进行实时转录。

搜索引擎和建议系统

- Spotlight 搜索:Spotlight 搜索和整个 iOS 操作系统的搜索都由人工智能提供支持。

- Siri 建议:iPhone 提供建议时,例如发送生日祝福或将邮件中的事件添加到日历中,背后使用的正是机器学习算法。

- 输入法:基于设备端的机器学习,输入法可以根据用户每一次的键入自动改进模型,另外基于更为先进的单词预测 Transformer 语言模型,输入法可以更了解用户的语言习惯,大幅提高输入的准确性等。

- 自动更正:Apple 的自动更正系统和单词建议选项由机器学习提供支持。

健康监测

- 心电图:Apple Watch 上的心电图功能可查看心律数据,以确定使用者是否可能出现心房颤动。

- 碰撞检测和跌倒检测——通过机器学习功能,苹果设备可以根据各种传感器收集的信息判断使用者是否发生碰撞或跌倒。

- (Apple Watch Series 9 和 Ultra 2——将 AI 集成到双击功能中,以更轻松地执行任务,更亮的显示屏,更智能的 Siri 和先进的健康监测。)

另一个可能的应用则是在汽车——苹果的 Project Titan(泰坦计划),一个自动驾驶汽车项目。虽然外界将该秘密项目称为 Apple Car,但苹果是否真的会推出汽车目前还并不确定。

据报道,Project Titan 里正在开发的自主系统需要一个大脑,这也是苹果人工智能的用武之地,为 Apple Vision Pro 引入的许多技术在放大后也可能在汽车项目上发挥巨大作用。

对苹果的高级神经引擎而言,要让系统实时协调、检测物体、理解用户指令并同时产生反馈,是一项艰巨的任务。不过,2021 年的一份报告里显示,苹果已经完成了这样一款芯片,并将开始测试。

接下来,苹果产品在 AI 的应用,应该会在图像处理、搜索推荐、环境感知等方面继续创新。然而,其生态系统存在一个可能的潜在缺陷,那就是苹果坚持对数据隐私和产品设计保持追求,这可能会限制它在生成式 AI 等前沿技术上的布局速度,正如大众现在感知中的「慢一步」一样。

但这些依旧掩盖不掉苹果在 AI 领域具有巨大的发展潜力,这主要基于以下三个因素:

一方面,苹果在全球拥有超过 20 亿运行 iOS 操作系统的设备,这为其未来发展 AI 应用奠定了庞大的用户基础。根据苹果财务长 Luca Maestri(卢卡·马埃斯特里)透露,截至 2023 年 2 月,苹果的活跃设备装机量已经突破 20 亿大关,并在 6 月季度末达成了「在每个地区细分市场都创下了历史新高」的记录。

另一方面看,苹果的 Siri 语音助手每月处理的请求量达 250 亿次,反映了消费者对语音助手等 AI 工具的强烈需求。如果苹果未来能推出类似 ChatGPT 的产品,那么来自其消费者端的 AI 数据和互动规模将会很庞大。

以及不可忽视的是,苹果付费订阅用户数量在快速增长,已突破了 10 亿大关并保持两位数增长态势。在 2023 年 8 月的第三季度财报中,苹果 CEO 库克指出,苹果「在服务领域的收入创历史新高」,「付费订阅量超过 10 亿,并以两位数的速度增长」,这一态势为苹果通过 AI 类应用实现收入增长奠定了坚实基础。依托如此广阔的用户群体,苹果在消费级 AI 市场的增长空间广阔。

另外,有消息称,苹果正在大力投资人工智能服务器,并计划在 2024 年再建造数百台,为其即将到来的人工智能时代做准备。未来,在成为消费级 AI 应用的第一大平台上,苹果依旧很有潜力。

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

推荐文章

美股机会日报 | 26年延续涨势?美股获华尔街齐声唱多;金银价格齐创新高,矿业股盘前普涨

AI热潮推动,美国十大科技富豪净资产今年增加逾5500亿美元,马斯克身价达6450亿美元

铜价继续狂飙创16年来最大涨幅!2026年供应“地震”持续引爆

年终盘点 | 2025资产回顾与展望:白银暴赚146%力压黄金成年度王者,港股牛市信心回归年涨28%,美股靠AI续创新高

现货黄金和白银价格升至历史新高 受地缘政治和美元走软影响

年终盘点 | 2025年十大牛熊财报震撼市场!甲骨文引爆AI投资狂潮,英伟达交出“逆天”财报后乐极生悲?

港股周报 | 高盛称中国股市“牛市”格局不改!芯片行业利好频传,中芯国际周涨超9%;港股“英伟达”壁仞科技将于下周上市

年终盘点 | 极限施压、反复横跳、疯狂“搞事”痛击全球股市!一文盘点特朗普年内“逆天”操作