热门资讯> 正文

中金固收:广义流动性收缩程度是此轮美国通胀回落快慢的关键

2022-10-23 13:36

本文来自格隆汇专栏:中金研究,作者: 陈健恒、范阳阳等

摘要

今年美国通胀持续高企,为应对高通胀局面,美联储货币政策也持续收紧,今年加息幅度也已经达到300bp,但是通胀仍然体现较强韧性。我们认为,本轮通胀韧性除了劳动供给因素,还有很重要的因素是美国流动性收紧偏慢。通过回顾历史,可以看到收紧流动性对于抑制需求和通胀的重要性:上世纪八十年代美国走出滞胀的关键是控制货币供应量,2017-2019年美联储缩表有效抑制了私人部门融资和实体需求,2011-2013年中国控制通胀的关键也是收紧流动性。本轮货币紧缩过程中,尽管美联储加息幅度较大,但是缩表力度相对有限,流动性整体仍然偏充裕,由于通过高利率抑制需求和通胀需要一定时间才能体现,加上劳动力市场仍然偏紧,这使得本轮美国通胀韧性较强。如果主要依靠利率上升,我们认为本轮利率出现超调的概率较高,并且从加息到降息的时间长度可能会长于2018-2019年那一次。后续美联储可以考虑加快缩表速度,或者通过收紧银行体系流动性来倒逼银行信贷投放收缩。考虑到美国通胀的韧性因素,我们预计美国M2维持低增长水平可能至少还得持续2-3个季度才有可能起到足够的流动性收缩效果,才可能更顺利将通胀环比和同比压回到历史正常水平。但是这样一来,美国经济的继续降温或成为必然,美国收益率曲线维持倒挂的时间或许会比较长。

正文

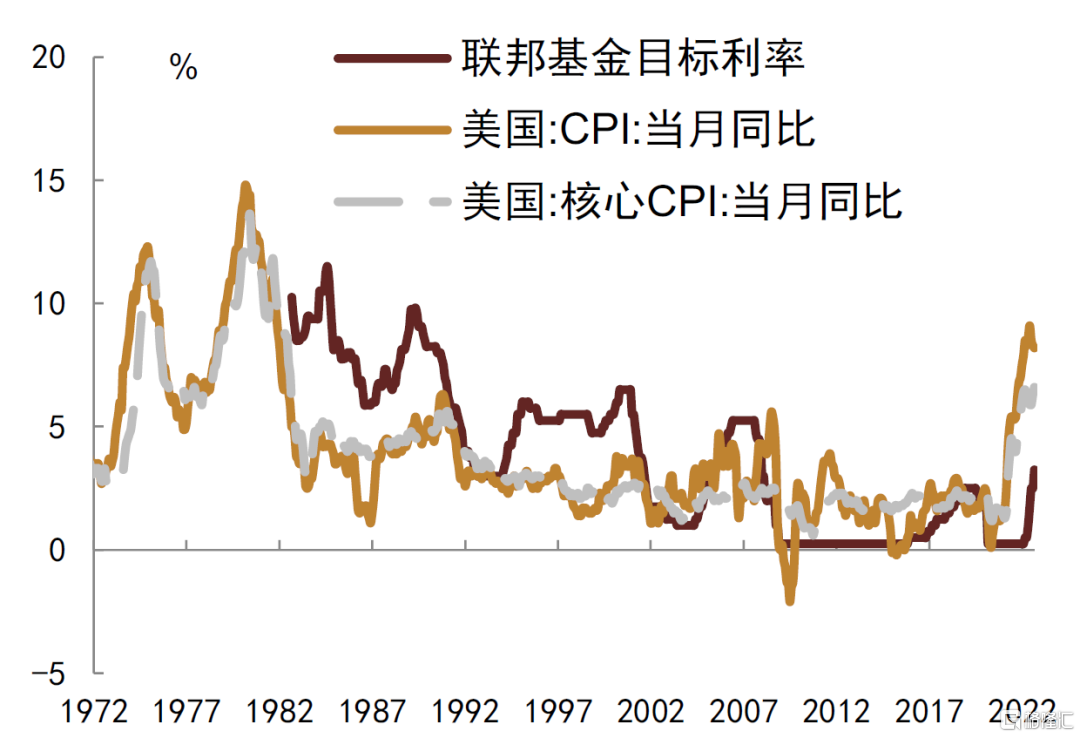

9月美国CPI同比增速继续超预期录得8.2%,核心CPI继续攀升至6.6%,美国通胀中枢已达到70年代两轮通胀后最高位(图表1)。为应对高通胀局面,美联储持续收紧,今年加息幅度也已经达到300bp,但是通胀仍然体现较强韧性。我们认为,本轮通胀韧性除了劳动供给因素,还有很重要的因素是美国流动性收紧偏慢。上世纪七十年代美国持续滞胀,美联储加息应对通胀效果有限,而八十年代美国最终走出通胀,关键可能是控制了流动性。从2017-2019年美联储缩表过程来看,通过收缩流动性可以有效抑制需求。而2011-2013年中国顺利走出通胀局面,其关键可能也是控制流动性。本轮货币紧缩过程中,尽管美联储加息幅度较大,但是缩表力度相对有限,流动性整体仍然偏充裕,由于通过高利率抑制需求和通胀需要一定时间才能体现,加上劳动力市场仍然偏紧,这使得本轮美国通胀韧性较强。

图表1:目前通胀水平已接近70年代

资料来源:Wind,中金公司研究部

一、历史上美国走出滞胀的启示

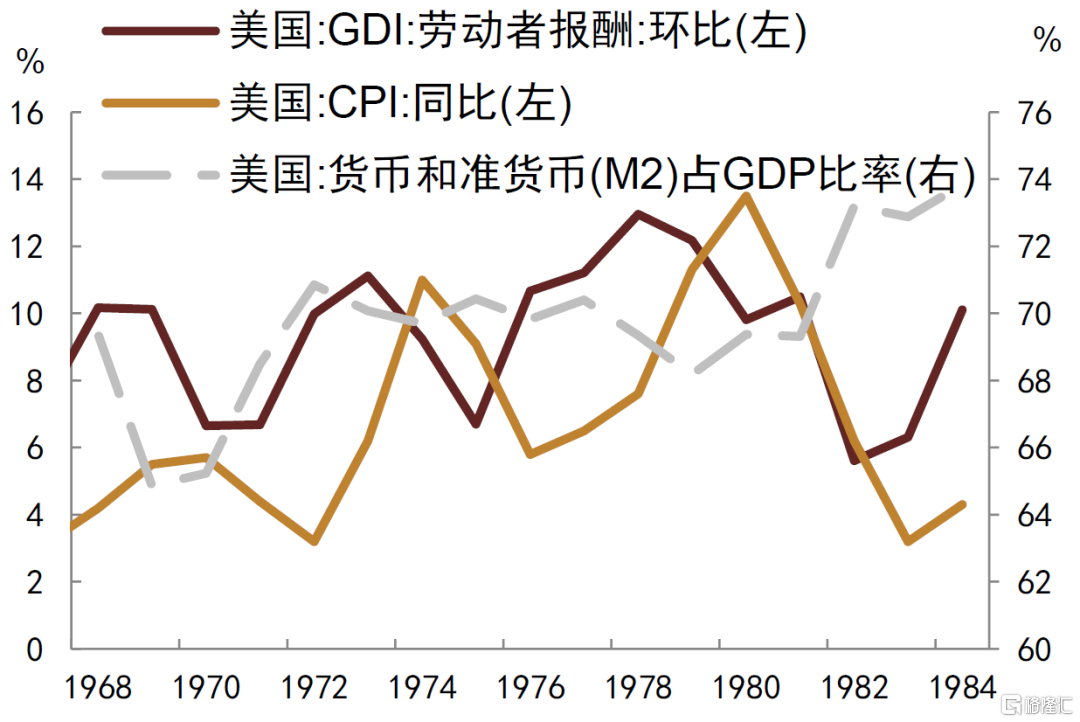

其实本轮美国通胀与70年代两轮滞胀其实存在着一定相似之处,都伴随着全球大宗商品价格的快速上涨期、劳动力市场偏紧工资-通胀螺旋有助推效果,以及前期宽松的货币政策所留下的货币超发问题(图表2)。近月来国际商品价格已有较为明显的回落,以美联储为代表的西方发达经济体央行也均处于较为激进的加息通道中,但通胀水平并未如期回落,我们认为过于宽松的流动性对通胀持续处于高位起到了一定推波助澜的作用。

图表2:70年代货币供应较充足、工资通胀螺旋较显著

资料来源:Wind,中金公司研究部

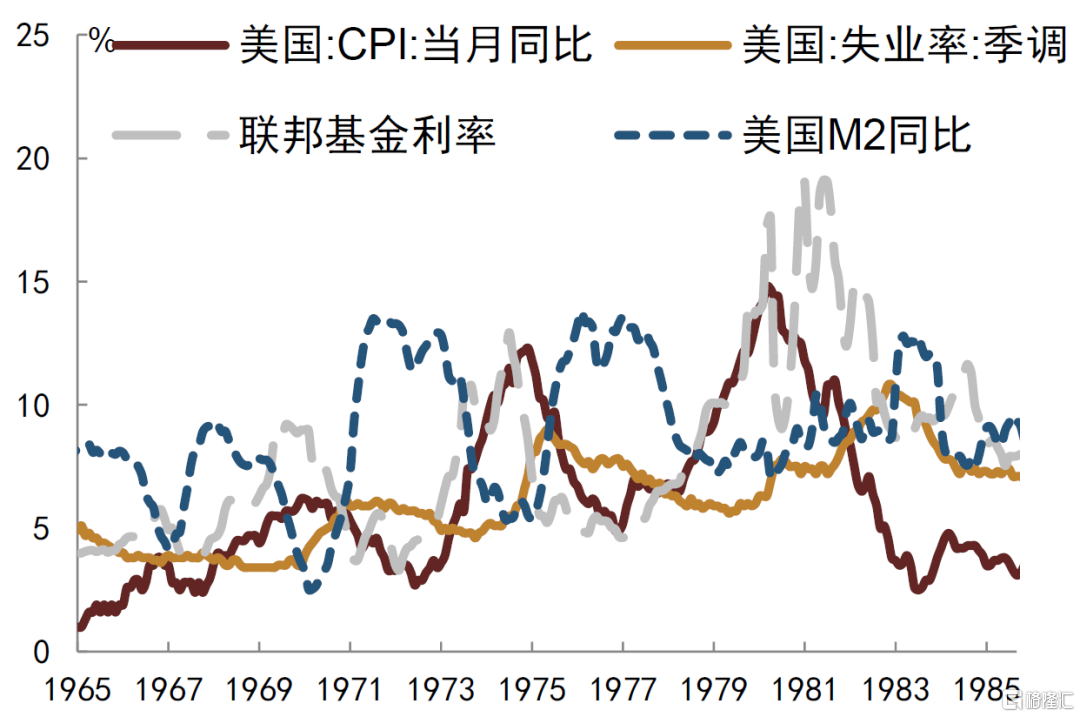

回顾上世纪70年代美联储治理通胀的历程我们可以看到,上世纪70年代经历了两轮明显的滞胀。第一轮滞胀期间时任美联储主席伯恩斯虽然也采取了紧缩政策来对抗通胀,但在他的两任任期内,美联储货币政策独立性并不算高,货币政策时常受到政治周期影响,主要体现在通胀已经展现出顽固性和高企特征的时候仍然过于重视失业率和经济衰退带来的负面影响(图表3)。并且伯恩斯任内虽然在早期就将货币供应量纳入美联储政策目标体系,但美联储实际货币政策制定与操作中仍主要锚定利率,货币政策紧缩也主要依靠利率手段。因而我们可以看到,在1971-1978年间,第一轮滞胀虽然得到了暂时性的抑制,但M2同比在两次短暂回落后又重新快速增长。伯恩斯任期内的利率调整幅度对于双位数增长的CPI水平来说也相对克制,且美联储在加息到一定高度、通胀拐点出现、失业率出现回升后就马上降息。这种较为保守的货币紧缩为第二轮滞胀的卷土重来埋下了隐患,1978年开始,美国CPI重新进入高速上涨通道。

图表3:70年代第一轮滞胀时期美联储政策力度较保守

资料来源:Wind,中金公司研究部

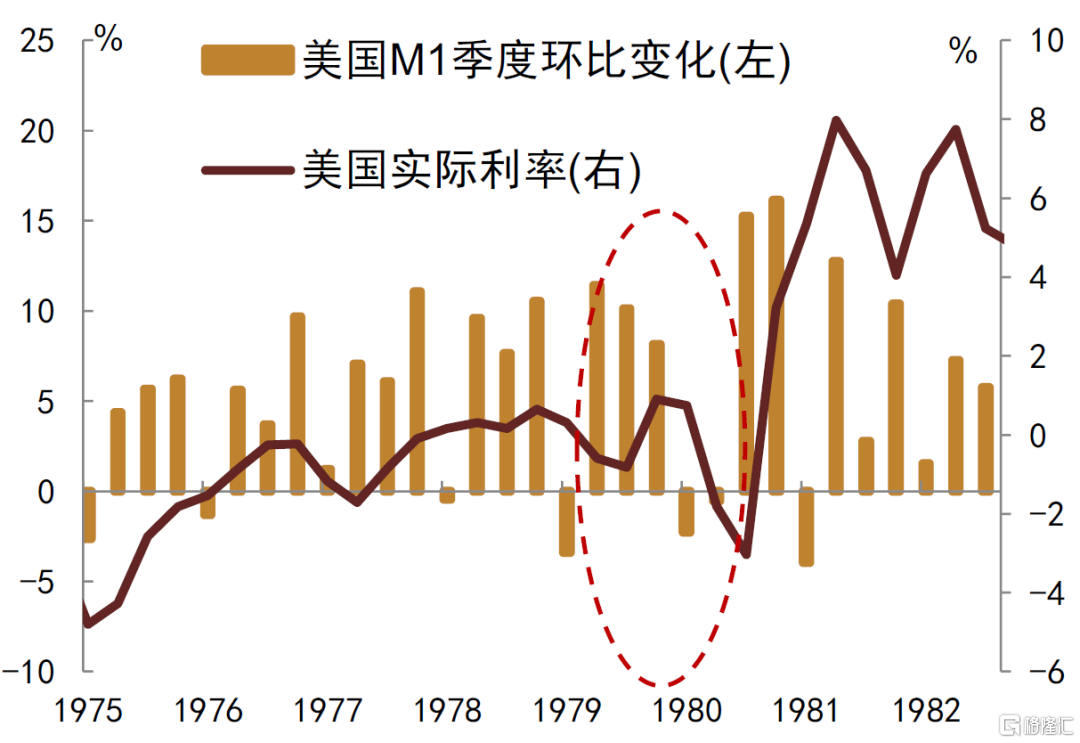

1979年8月沃尔克接任美联储主席,并开始了针对高通胀的治理。沃尔克采取的其中一条非常重要的措施即为将美联储政策目标从利率完全转向货币供应。彼时的美国面临的情况是,在通胀长期高企而利率上行远不及通胀时,美国实际利率已降为负(图表4)。一方面,实际利率才是真正影响总需求及实体经济融资需求的变量,另一方面,实际利率为负也直接削弱了政策利率对于美联储紧缩态度表达的力度,美联储货币政策对于通胀预期的引导作用出现降低。1979年沃尔克上任后,开始着手于控制货币数量(锚定M1)。具体包括:1980年《货币控制法案》要求所有存款机构缴纳准备金,扩大了准备金的缴纳范围。同时美联储的借入准备金机制也有所变化,借入准备金目标由每年FOMC会议设定的M1增速目标推算得出。且1980年一季度新的“特别信贷限制计划”出台,货币供给的增长得到了进一步压缩。

图表4:1979年沃尔克就任后迅速收紧货币供应

资料来源:Wind,中金公司研究部

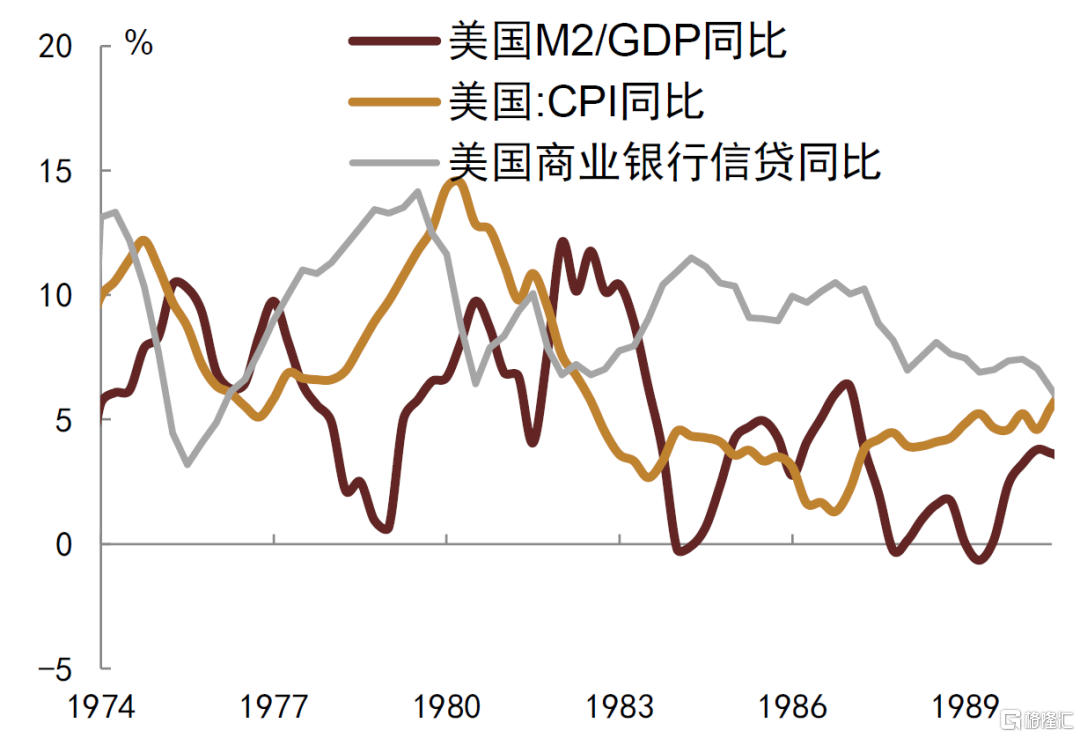

货币政策目标转变带来的实际效果是为美国政策利率的“无上限”上升提供了便利条件。上世纪80年代期间美国政策利率在资金供给快速收缩的带动下最高点达到20%左右,对应到货币供应与实体信贷的表现上,1979-1980年间美国M1货币供应量出现较为明显的下行,随后政策利率和实际利率开始快速上升,由此才对过热的总需求产生了一定压制效果(图表4)。M1收紧带来货币紧缩的同时,实体信贷也有较为明显的收紧,1980年一季度到三季度美国商业银行信贷同比处于快速下行通道中(图表5),美国M2/GDP占比在1980-1982年间也持续下行。在货币与信贷开始出现收紧一段时间后,CPI同比才逐步从高位回落。

图表5:70-80年代滞胀时期美国M2/GDP和商业银行信贷情况

资料来源:Wind,中金公司研究部

二、2017-2019年美联储缩表历程

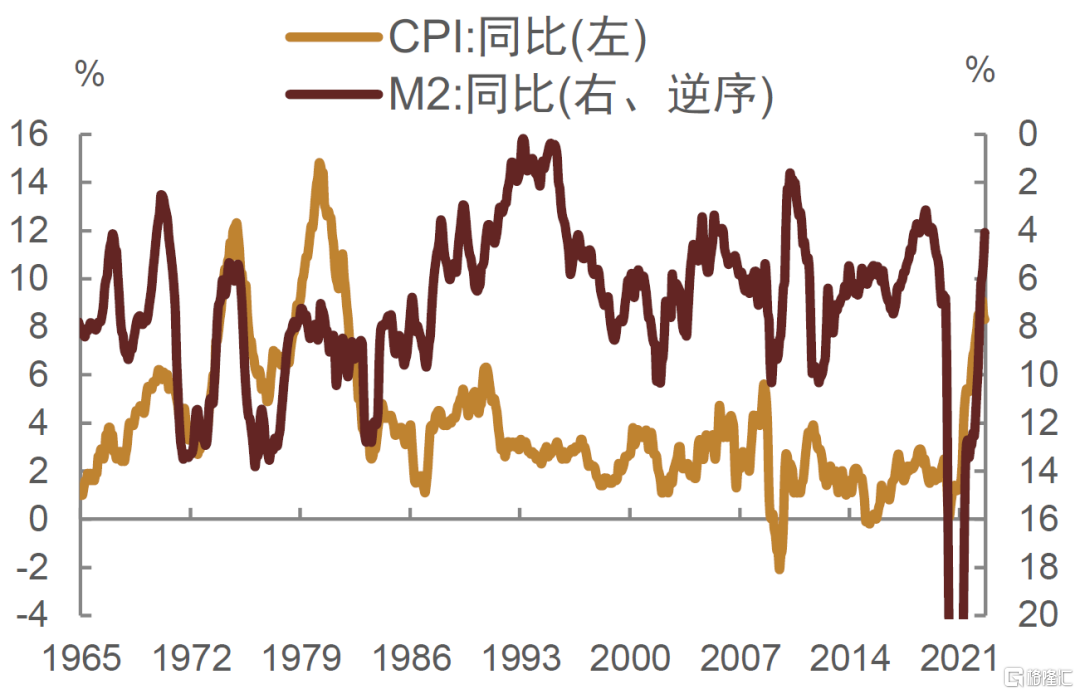

由于1977年《联邦储备法案》明确了美联储应该保持货币和信贷总量的长期增长应与经济的长期潜在增速相符,因此彼时M2增速与CPI同比相关性较高,后随着美联储调控方式的转变,如次贷危机之后美联储多次通过扩表/缩表的方式来进行货币政策调控,二者相关性有所下降(图表6)。

图表6:1970s前后美国M2增速与CPI同比相关性较高

资料来源:Wind,中金公司研究部

由于缩表是扩表的逆向过程,我们先介绍扩表(即QE)的传导路径。进行QE时,美联储首先可以发行更多准备金,并用这部分准备金来购买银行或其他非银主体持有的国债和MBS。以银行为例,当美联储购买其持有的国债时,商业银行资产端会有相应规模的国债转换为存放在美联储的超额准备金,这意味着银行体系可用资金增加,因此可以向实体部门发放更多贷款或购买其他资产,从而实现资金从货币当局向实体部门或资本市场的传导。

缩表则相反,通常美联储是通过停止对到期债券再投资的方式进行缩表。以国债为例,当美联储不再购买到期的国债而财政部仍需继续发行债券时,那么新发行的债券就需要市场上的其他主体(例如商业银行)来承接。此时,若银行购买了财政部新发行的债券,那么商业银行资产端就有相应规模的准备金转换为国债,银行资产负债表规模不变;对应于美联储的资产负债表则是负债端有相应规模的准备金转换为财政部一般存款,与到期需偿付的国债相互抵消,最终体现为资产端所持国债与负债端准备金等额减少,实现缩表。在此过程中,由于银行在美联储的准备金规模下降,因此意味着银行体系的流动性减少。货币市场基金等非银主体购入国债的最终影响与银行类似,即当其动用存放在美联储的隔夜逆回购资金来购买国债时,非银机构资产端的逆回购余额会相应转换为国债,资产负债表规模不变;而美联储则是资产端国债和负债端逆回购余额等额减少,实现缩表。在此过程中,由于非银机构在美联储的逆回购余额下降,因此意味着货币市场的流动性减少。由于在美联储缩表期间,商业银行和非银机构均会承接到期后新发行的国债,因此理论上缩表会导致银行体系和非银的流动性均出现收缩,进而再向信贷和资本市场传导,并最终影响经济动能和通胀水平。

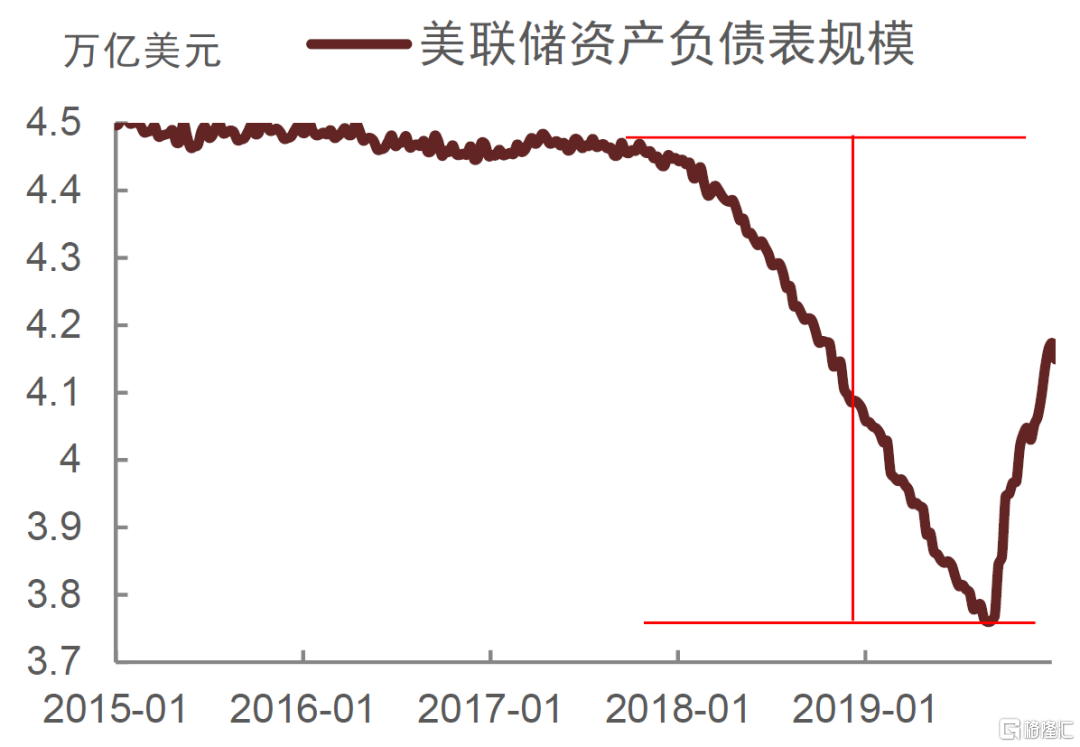

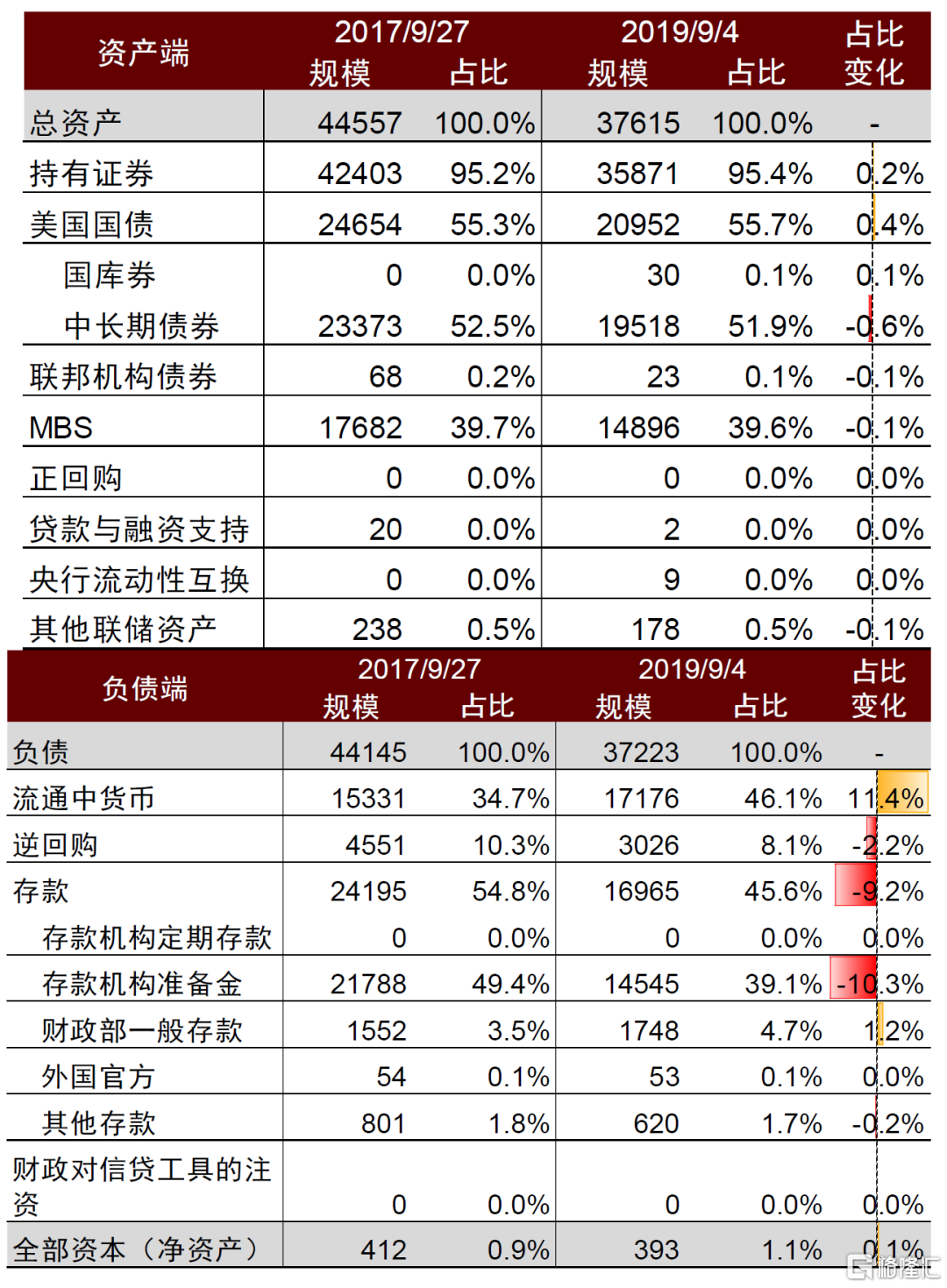

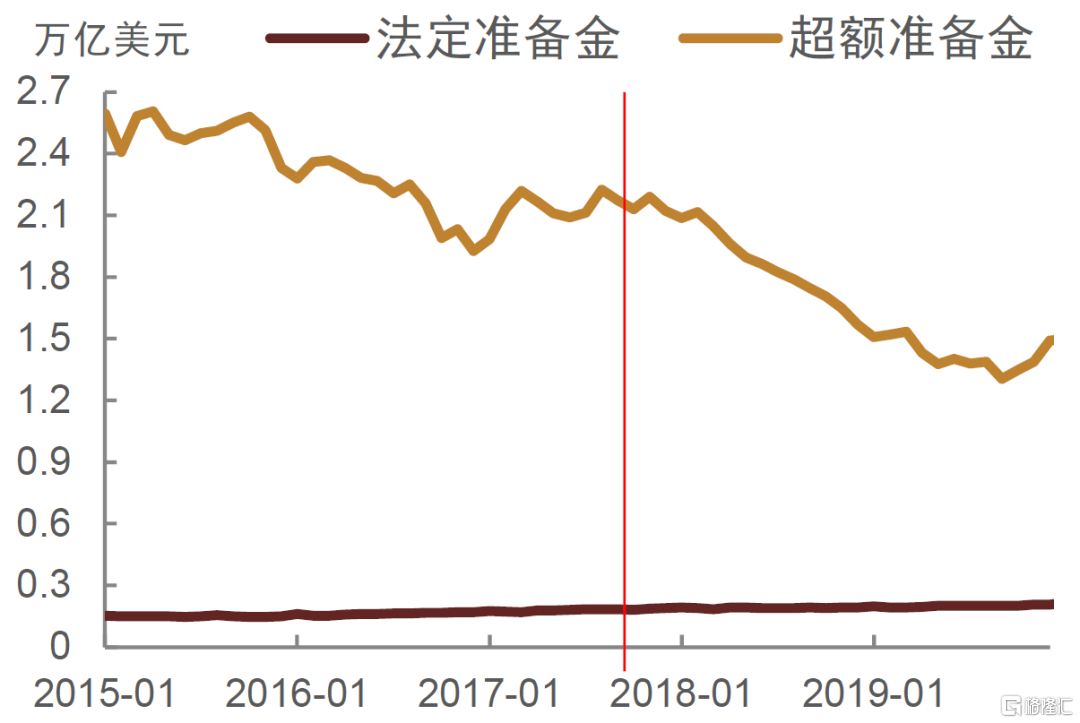

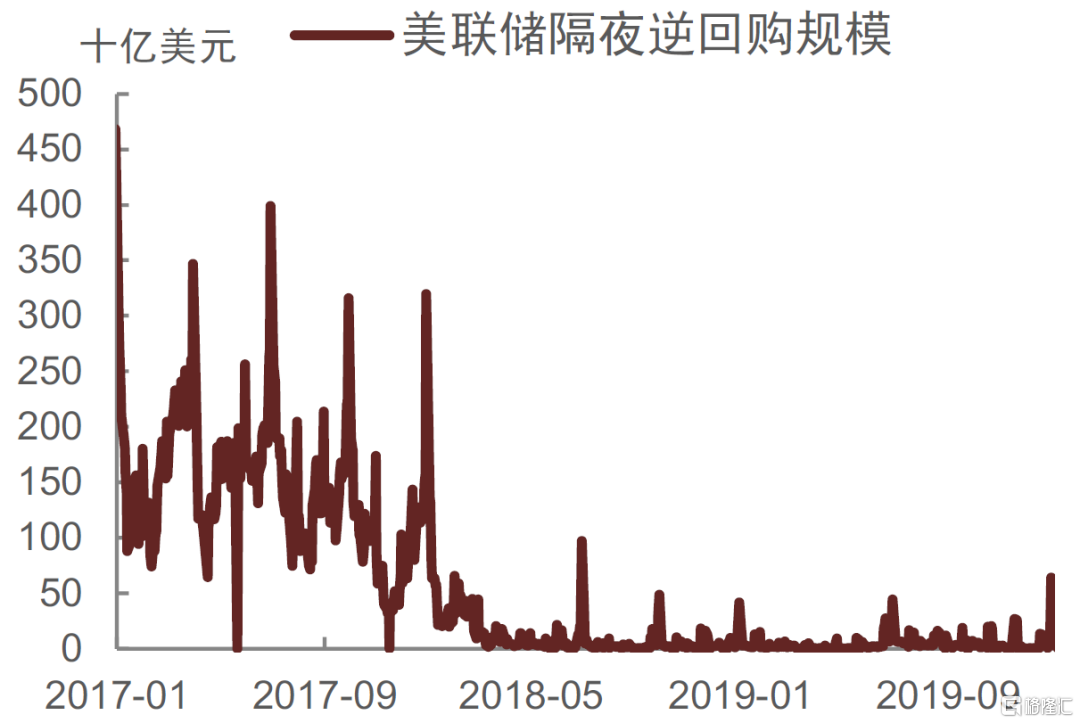

2017年10月-2019年9月缩表期间,美联储计划最初三个月缩表规模为每个月60亿美元国债和每月40亿美元 MBS,之后每三个月将国债和MBS的缩减上限分别提高60亿美元和40亿美元,至2018年10月每月缩表规模达到300亿美元国债和200亿美元MBS,合计占缩表前美联储所持国债和MBS总规模的1.18%,此后维持不变。对比缩表前后,美联储资产负债表规模从4.46万亿美元降至3.76万亿美元,缩表总规模为6942亿美元,占缩表前资产负债表总规模的15.6%(图表7)。从资产端来看,缩表前后美联储所持资产均以美国中长期国债和MBS为主,二者仅规模同时下降,占总资产比重基本未发生变化(图表8,上)。负债端变化则相对明显,主要体现在存款机构准备金和逆回购的下降,以及流通中货币的增加(图表8,下)。与缩表前相比,2019年9月缩表结束时,存款机构准备金由2.18万亿美元下降33.2%至1.45万亿美元。其中,法定存款准备金从缩表前2017年9月的1842亿美元小幅增加155亿美元至1997亿美元,主要在于超额存款准备金从2.17万亿美元下降约8686亿美元至1.31万亿美元(图表9),表明美联储缩表主要是减少了银行系统的超额准备金,银行间流动性收紧。此外,美联储负债端逆回购余额从4551亿美元下降33.5%至3026亿美元。在此过程中,隔夜逆回购规模逐步下降(图表10),表明货币市场流动性也逐步收紧。

图表7:2017-2019年美联储缩表情况

资料来源:Wind,中金公司研究部

图表8:2017-2019年缩表前后美联储资产负债表变化(规模,亿美元)

资料来源:Fed,中金公司研究部

图表9:存款机构超额准备金

资料来源:Wind,中金公司研究部

图表10:美联储隔夜逆回购规模

资料来源:Wind,中金公司研究部

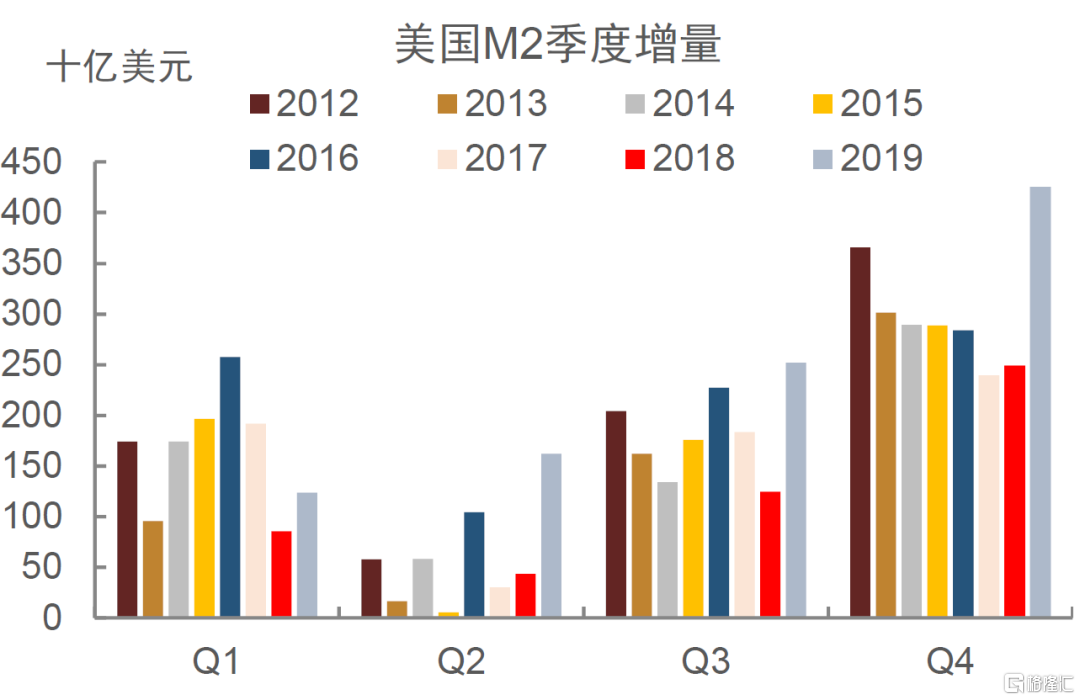

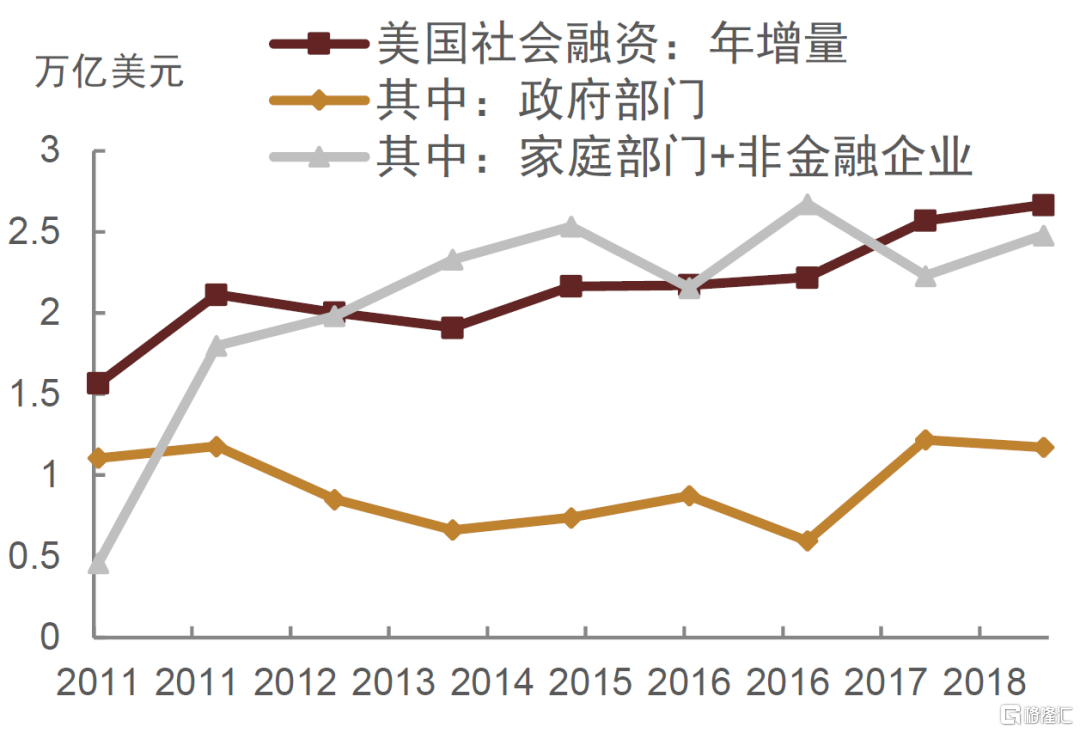

与此同时,M2增量也出现回落。2017年四季度至2019年四季度,M2季度增量明显低于缩表前年份同期水平(图表11)。直至缩表后期,经济增速出现较为明显的下滑后,M2增量才开始回升。不过,若我们将美国全部非金融部门的贷款、债券以及股票融资加总,作为美国的社会融资规模,则会发现美国社融增量并未如M2一般回落(图表12)。我们认为这一方面是由于2017年全球制造业和贸易回升,2018年初时全球经济增长势头仍较强。另一方面,2018年美国政府在推出减税措施的情况下进行财政扩张,因此政府融资对整体融资需求形成支撑。可以看到,2018年政府新增融资明显高于之前年份,2019年虽小幅下降但仍处于较高水平(图表12)。而将政府融资从全部融资中剥离之后,剩余家庭部门和非金融企业的融资则有所回落,不过幅度也相对有限,可能是由于财政政策的扩张对货币政策的收紧造成了一定程度的抵消。

图表11:2017年10月开启缩表后,M2季度增量出现回落

资料来源:Wind,中金公司研究部

图表12:美国整体社融增量并未减弱,主因政府融资较强,家庭和企业有所回落

资料来源:FED,中金公司研究部

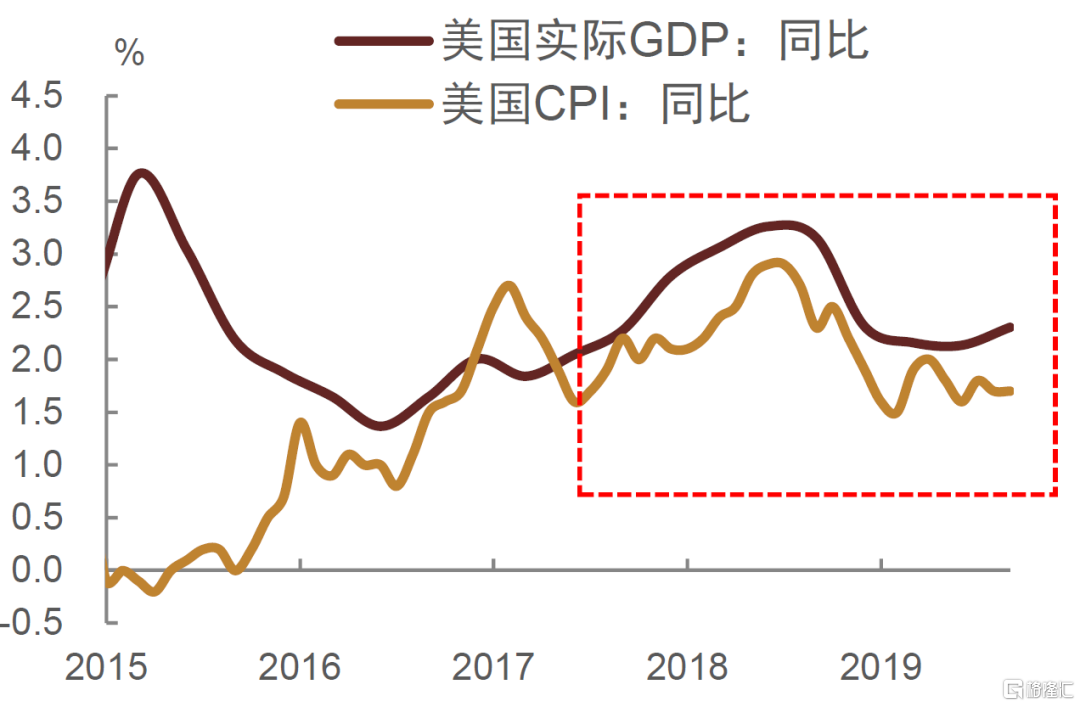

但随着美联储持续缩表且同时伴随着加息,流动性收缩的影响最终还是逐步传导至经济需求以及通胀。2019年9月缩表结束时,美国个人消费支出以及企业资本性开支增速均出现回落,经济景气度出现下滑,实际GDP增速有所回落。与此同时,随着经济动能减弱,美国通胀水平也于2018年四季度出现明显回落(图表13)。

图表13:2018年下半年起,美国经济增速和CPI同比均有所回落

资料来源:Wind,中金公司研究部

三、2011-2013年中国货币紧缩经验

关于广义流动性明显收缩对通胀的影响,中国2011年至2013年的两次紧缩或许也可以带来启发。2008年金融危机爆发后,中国政府推出大规模刺激政策,有力提振了市场信心,经济增速触底反弹。然而,与此同时,大规模的流动性投放,叠加同期海外油价上涨等因素,也带来了较为严重的通胀问题。

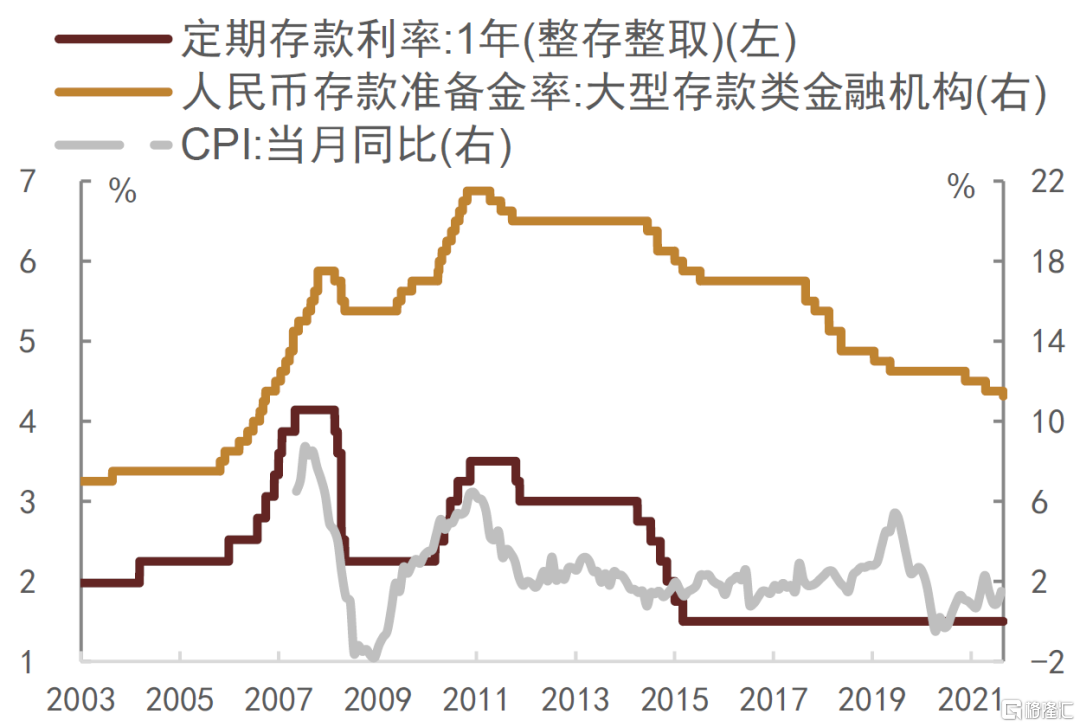

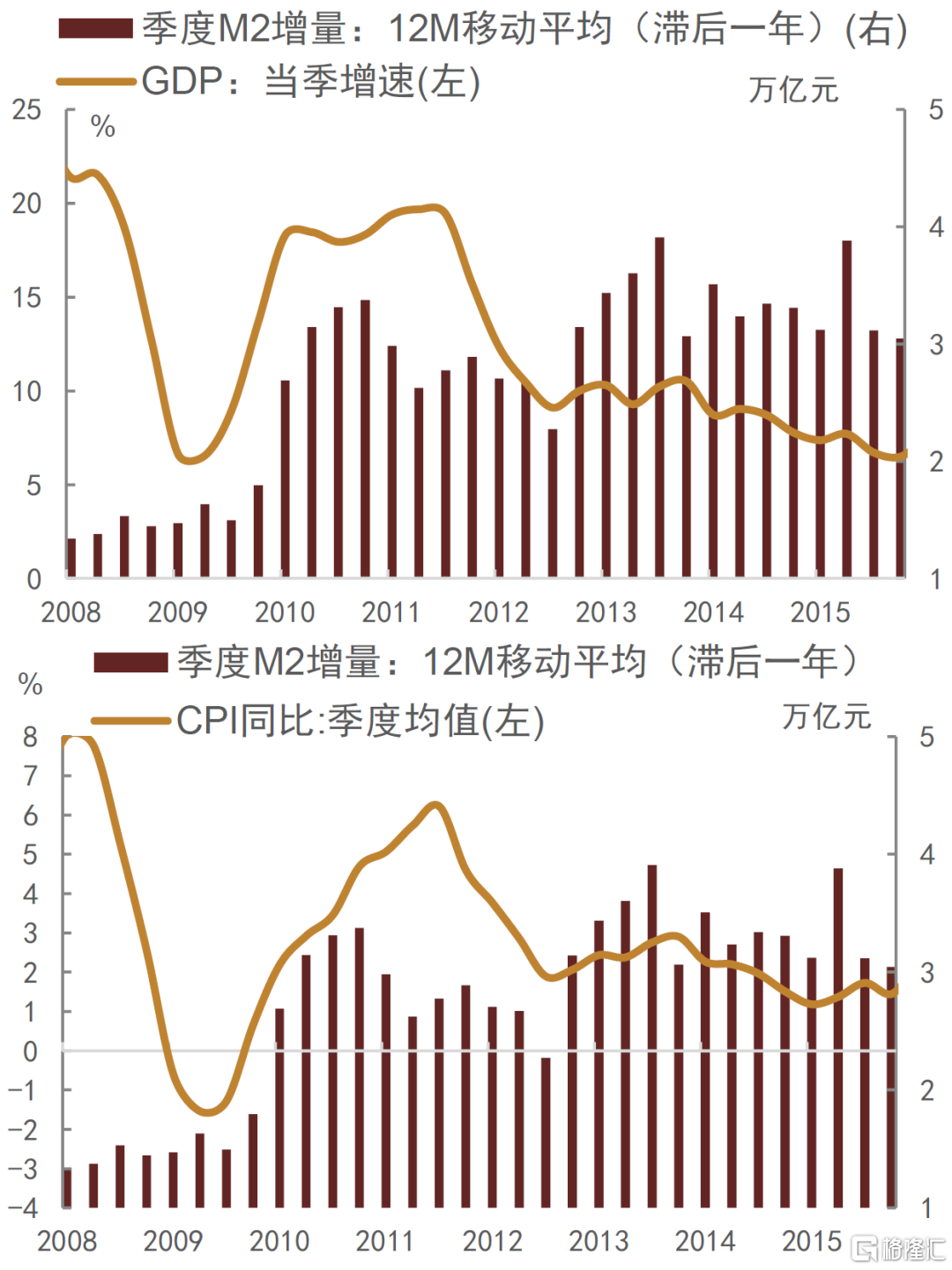

2010年中国通胀压力快速上升,2010年11月CPI同比增速突破5%。为应对通胀压力,人民银行一方面持续上调基准利率,将一年期定存利率从2.25%提高至2011年11月的3.5%(图表14),另一方面不断上调法定存款准备金率,2011年8月还将保证金存款纳入存款准备金缴存范围,明显收紧流动性。随着货币政策持续收缩,国内融资增长明显放缓,M2季度增量从2010年的2-3万亿元降至2011年中的1-2万亿元左右,其中2011年三季度M2增量仅为0.66万亿元,创2005年以来新低。流动性的大幅收紧下,以PMI为代表的经济动能开始放缓,GDP增速也从2011年三季度的19.4%降至2012年末的9.1%,通胀水平也从2011年8月的6.2%降至2012年10月1.7%的低位(图表15)。

图表14:通胀压力下,央行自2010年末开始收紧货币政策

资料来源:Wind,中金公司研究部

图表15:2011年流动性收紧后,需求开始放缓(上),通胀水平也随之下降(下)

资料来源:Wind,中金公司研究部

2012年经济和通胀明显降温后,货币政策边际转松,影子银行乘势发展,非标资产迅速膨胀,促进了经济的企稳回升。不过非标无序增长逐渐引起了监管部门的注意,最终央行通过收紧流动性进行控制。在央行收紧狭义流动性过程中,实体融资需求仍然较强,货币供需矛盾导致利率大幅上行。最终狭义流动性偏紧和高利率逐渐抑制了实体融资需求,广义货币增长明显,M2增量从2013年一季度的6.2万亿元大幅降至二季度和三季度的1.9万亿元和2.3万亿元,流动性收紧也使得后续经济放缓和通胀下行。

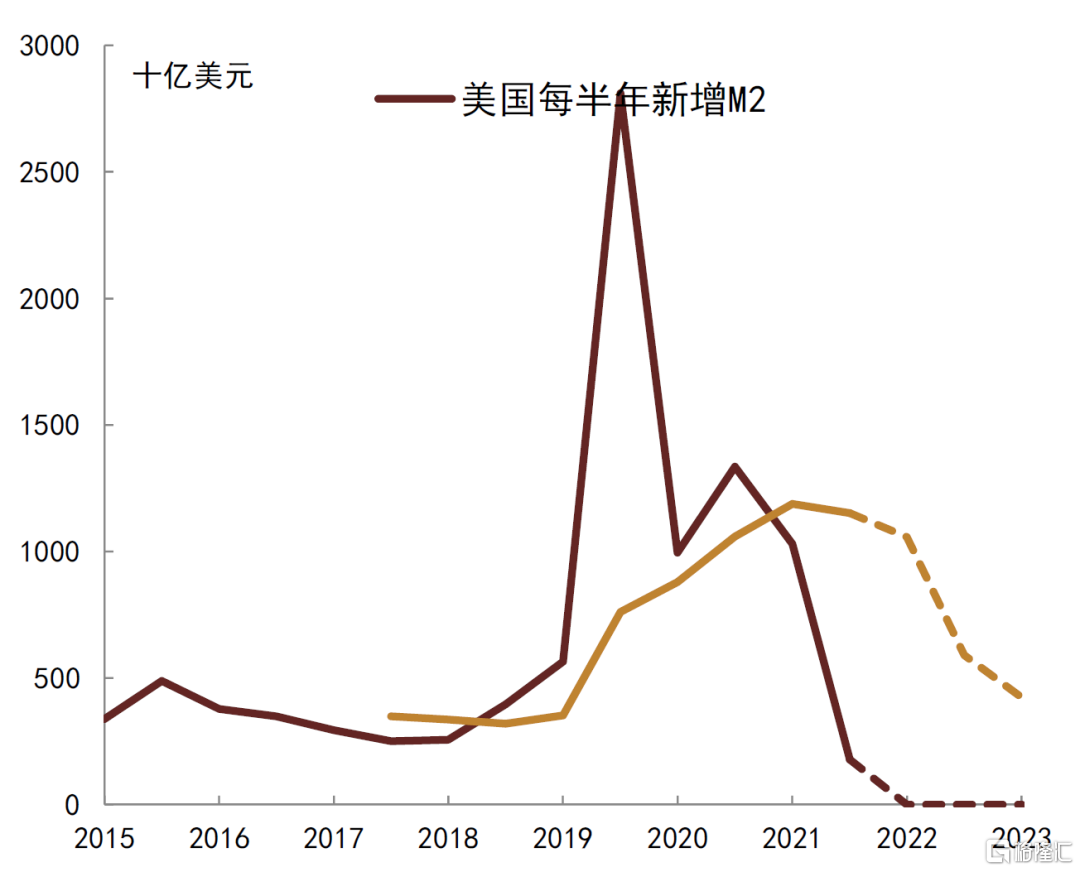

四、收紧流动性偏慢使得美国通胀韧性较强

收紧广义流动性对于走出高通胀较为关键。考察美国M2和通胀走势可以看到,美国M2与通胀之间的关系并不稳定,有时二者反向波动,有时二者同向波动,那么该如何理解美国广义货币和通胀之间的关系呢?我们认为要区别不同时期和不同情形。在上世纪七八十年代滞胀时期,货币供应量是重要政策目标,为应对通胀美联储会降低货币供应,M2与通胀之间表现为负相关。上世纪九十年代以后,在经济平稳阶段M2与经济相关性下降,美联储也不再把货币供应量作为中介目标,M2与通胀相关性不稳定。在危机应对时期,美联储放松带来M2上升,M2对通胀表现出领先性,尤其是本轮新冠疫情时期,财政刺激叠加大规模货币宽松,导致M2大幅上升,并最终带来现阶段通胀快速上升。从前面讨论的2011-2013年中国经验来看,收紧广义流动性对于控制通胀较为关键,美国要走出当前高通胀,广义货币持续收紧也是重要前提,其实上世纪八十年代美国走出滞胀也是在控制货币供应量的基础上实现的。注意到当前美国M2每月增量已经降至相对低位,但是考虑之前美国投放过多流动性,广义流动性扩张过于剧烈,M2增量仍需保持在低位较长时间才能起到抑制通胀的作用。事实上,即便今年下半年和明年全年美国M2增量维持0附近,M2增量的三年移动平均值也要到明年下半年才能回到疫情前水平(图表16)。

图表16:疫情以来美国增量M2仍然较高

资料来源:CEIC,Wind,中金公司研究部

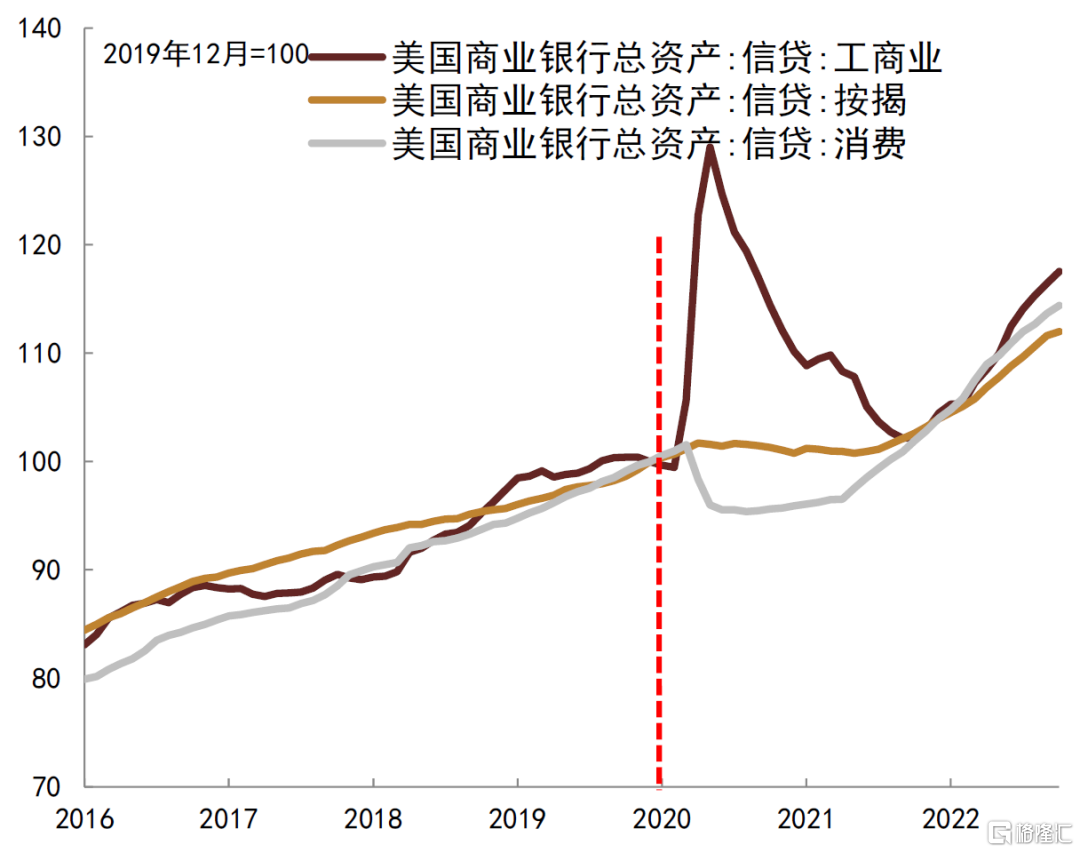

美联储缩表速度相对偏慢,流动性收紧不足不利于控制高通胀。本轮货币收紧过程中,美联储首先选择大幅度加息,而资产负债表收缩则相对偏慢。基于美国经济金融结构来讲,货币政策主要依赖利率路径影响实体,通过大幅提高利率水平,使得实体部门融资成本上升,进而起到抑制总需求和控制通胀的作用,不过利率作用于实体经济是需要时间的,在这个过程中,如果流动性总体仍然充裕,对于控制来讲就是事倍功半了。当前美联储资产负债表规模较高,商业银行流动性总体也较为充裕,尽管高利率抑制了部分融资需求,但是融资总量仍然较高,当前美国非金融部门通过股票、债券和信贷从金融部分获得资金规模仍然明显高于疫情之前(图表17),这意味着货币紧缩的效果还需要更长时间才能得到更多显现。如果美联储不加快收缩资产负债表,那么为有效控制通胀上升,美联储可能就把不得不把利率提到更高的水平,把高利率维持更长时间。不过从上世纪美国滞胀时期的经验来看,仅仅依靠高利率抑制通胀是有局限的,控制流动性也较为关键,否则通胀容易引起工资上涨,并形成长期通胀预期。

图表17:美国信贷增长仍然较快

资料来源:CEIC,Wind,中金公司研究部

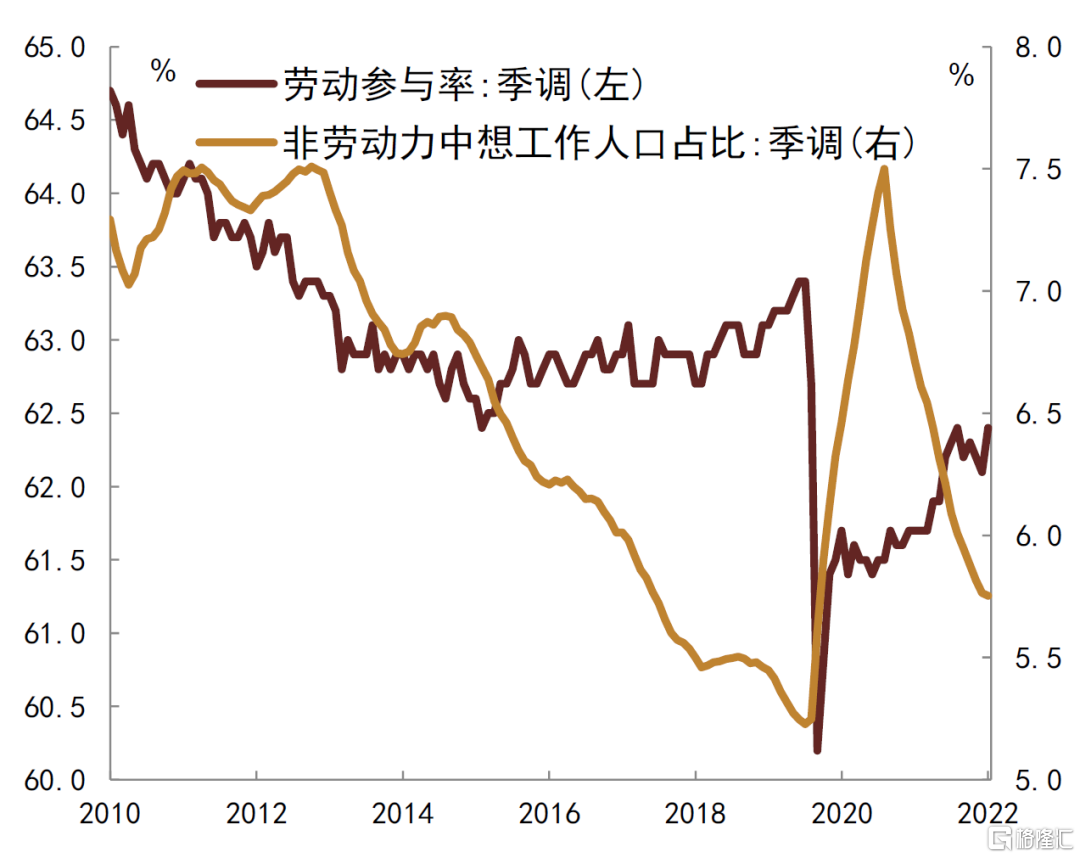

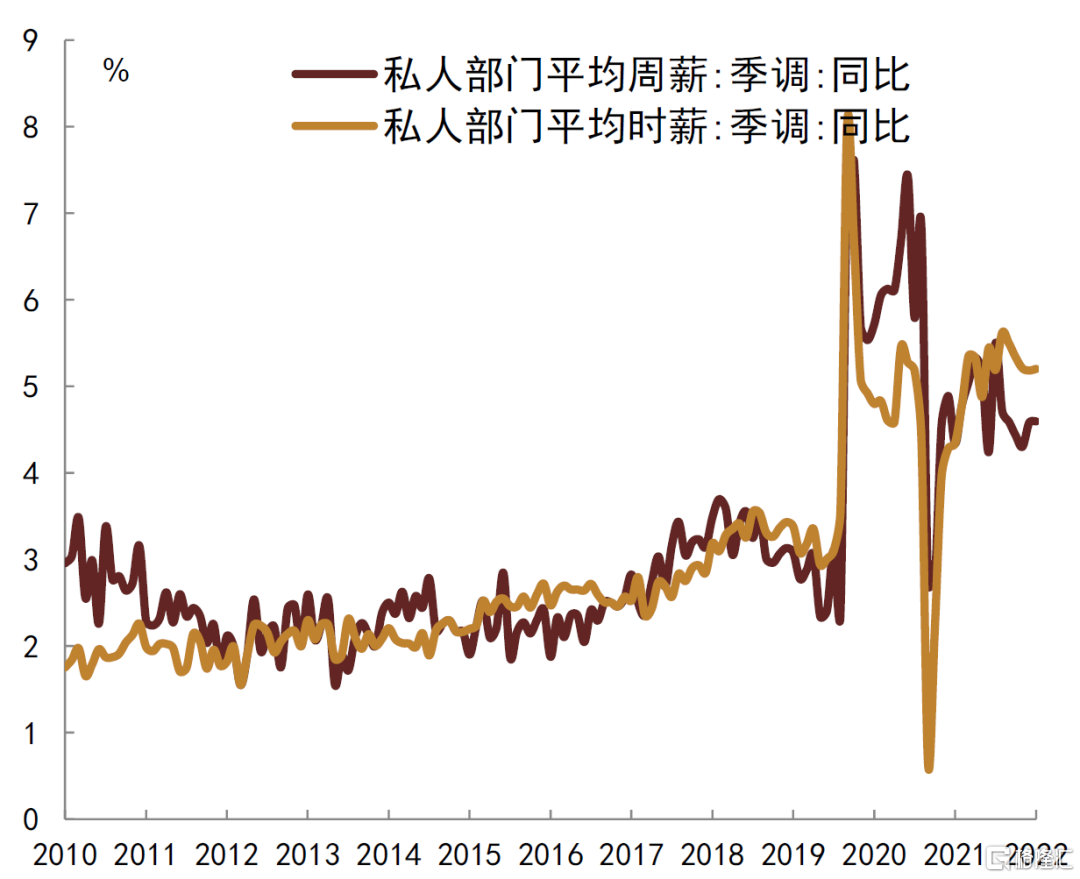

美国就业市场仍然偏紧,工资增速偏高不利于控制高通胀。本轮美国高通胀是多种原因造成的,不但有需求因素和货币因素,还有供给因素,尤其是劳动力市场。新冠疫情对劳动力市场带来结构性影响,使得整体劳动参与率下降,当前劳动参与仍明显低于疫情前水平,同时非劳动力中想工作人口占比也处于低位(图表18)。劳动供给不足使得职位空缺持续处于高位,8月美国非农职位空缺率仍达6.2%,远高于疫情前2019年12月的4.3%,职位空缺较多使得就业人员议价能力较高,在高通胀背景下,这很容易带来工资上涨,9月美国非农私人部门时薪同比增速达5.2%(图表19),8月美国个人工资和薪酬总收入同比增速仍达8.6%,而工资上涨又使得通胀持续体现韧性,尤其是体现为服务价格加快上涨。随着货币持续收紧,近期劳动力市场边际有所走弱,但是整体偏紧局面依然延续,这对居民收入乃至消费仍有支撑,最终体现为通胀还有韧性。后续仍然需要更多紧缩来抑制需求,需要职位空缺明显下降,甚至是失业率明显抬升,才能降低工资增速,从根本上控制通胀和通胀预期。

图表18:美国劳动参与率仍低于疫情前

资料来源:CEIC,Wind,中金公司研究部

图表19:美国工资增速仍然偏高

资料来源:CEIC,Wind,中金公司研究部

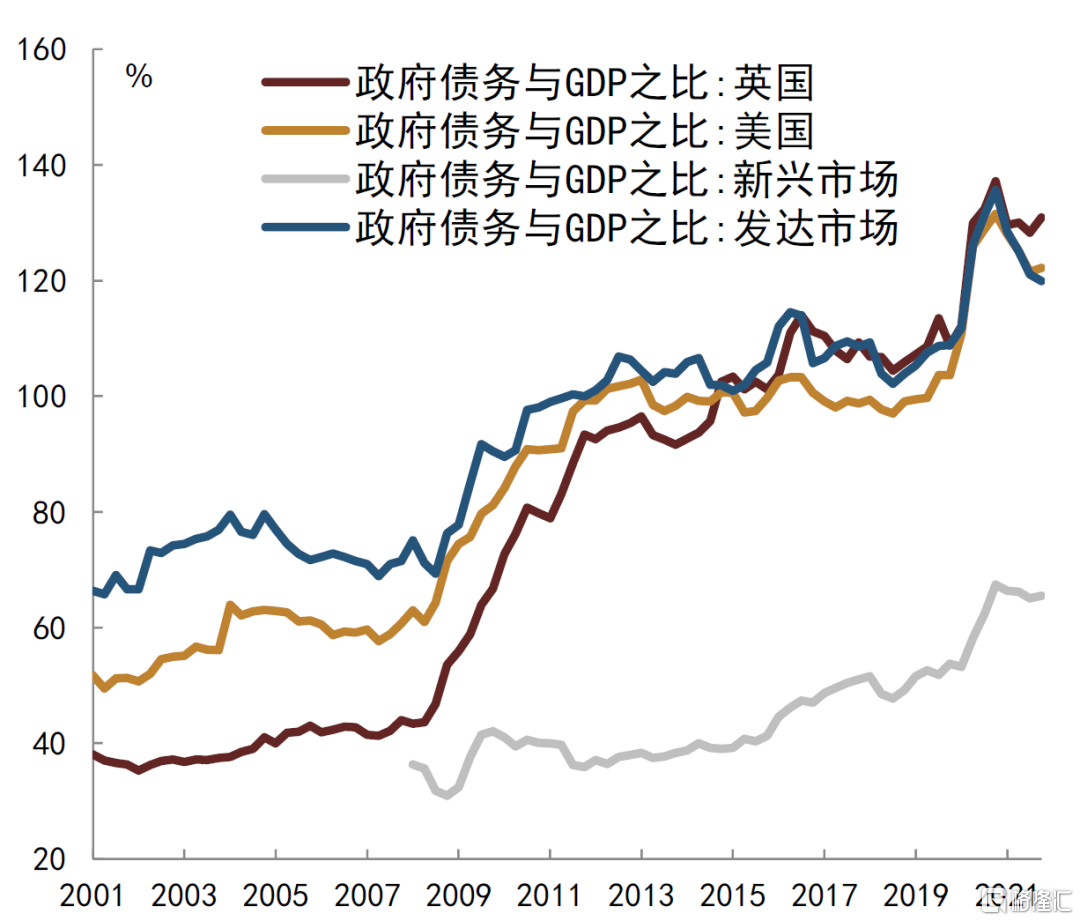

考虑高利率环境可能持续较长时间,高利率叠加高债务可能使得经济持续偏弱。由于劳动力市场仍然偏紧,美联储缩表进度仍然偏慢,为控制通胀,高利率需要持续较长时间才能抑制需求,尤其是如果美联储加息节奏有所放缓,加息可能持续更长时间。我们预计美联储加息可能至少延续到明年年中,而高利率甚至可能持续到后年。同时当前美国债务水平相对偏高(图表20),这使得经济可能较长时期受到抑制。一方面,过去债务能够长期持续增长,很重要因素是低利率环境,而随着利率水平上升,存量债务再定价之后,仅仅是付息压力就会很大;另一方面,债务水平较高也使得进一步加杠杆能力下降,如果再次面临经济下行压力,美国财政扩张能力会受限,这次高通胀经历也会使加杠杆更谨慎。理论上高利率和高债务是难以长期共存的,而债务去化是很难的,我们认为更可能的结果是经历较长时间的经济下行之后,通胀得到控制,而利率水平会再次回落。

图表20:发达经济体政府债务较高

资料来源:CEIC,Wind,中金公司研究部

通过上面分析可以看到,如果主要依靠利率上升,我们认为本轮利率出现超调的概率较高,并且从加息到降息的时间长度可能会长于2018-2019年那一次。美联储后续可以考虑加快缩表速度,或者通过收紧银行体系流动性来倒逼银行信贷投放收缩,否则总体来看,本轮流动性收紧的消耗时间会长于预期。考虑到美国通胀的韧性因素,我们预计美国M2维持低增长水平可能至少还得持续2-3个季度才有可能起到足够的流动性收缩效果,才可能更顺利将通胀环比和同比压回到历史正常水平。但是这样一来,美国经济的继续降温或成为必然,美国收益率曲线维持倒挂的时间或许会比较长。

推荐文章

美股机会日报 | 市场风格趋变?美银称接下来是小盘股的天下;金价重回5000美元上方,贵金属板块盘前齐升

新股暗盘 | 乐欣户外飙升超70%,中签一手账面浮盈4345港元;爱芯元智微涨超0.2%

高盛预计英伟达Q4营收达673亿美元 给出250美元目标股价

财报大跌背后:微软正在进行一场昂贵但精准的“利润置换”

港股IPO持续火热!下周6股排队上市,“A+H”占比一半

港股周报 | “AI红包大战”厮杀!腾讯周内暴跌近10%、阿里重挫8%,南下资金出手560亿港元大举抄底

美股机会日报 | 止跌企稳!纳指期货盘前涨约0.5%,有分析称美股连遭重挫后或回升;亚马逊盘前大跌超8%

一周财经日历 | 事关降息!美国1月非农、CPI数据下周公布;恒指季检结果下周五揭晓